導讀:在變形的橄欖石聚集體中發現了粒內非晶化剪切薄片。詳細的透射電子顯微鏡分析在顆粒核心中捕獲的粒內薄片提供了關于非晶化機制的新信息。變形場復雜且不均勻,對應于涉及模式 I、II 和 III 加載分量的剪切裂紋型不穩定性。非晶薄片的形成和擴展伴隨著尖端前方晶體缺陷的形成。這些缺陷是幾何必須位錯、橄欖石中高應力變形的特征以及暫時解釋為向錯的旋轉納米域。我們表明,這些缺陷在決定非晶薄片所遵循的路徑方面起著重要作用。因此,橄欖石中應力誘導的非晶化將是由與剪切不穩定性相關的直接晶體到非晶轉變引起的,而不是由于強烈的初步變形導致大量缺陷的積累而導致的機械不穩定。一些薄片沿 (010) 的優先排列證明了這些平面的極限機械強度較低。

結晶固體的塑性變形通常由缺陷運動介導:點缺陷、位錯或晶界。與這些傳統的變形機制不同,越來越多的證據表明,在陶瓷和其他共價鍵結合的固體(如半導體在低溫下受到沖擊或變形(例如通過壓痕)。最初,固態非晶化主要被認為是對壓力的響應并根據熱力學和機械穩定性參數進行解釋。由于難以達到高壓平衡結晶狀態,因此提出了一種動力學上優選的轉化路徑。然而,早期認識到在較低壓力下促進非晶化的剪切效率并導致將應力誘導的非晶化視為變形機制。然而,驅動非晶化的基本機制以及它與其他變形機制的聯系仍然需要澄清。

Ovid'ko區分了兩類可能的非晶化引起的變形機制。在第一種情況下,非晶化是塑性的最終階段,是由與晶體缺陷積累相關的結構坍塌造成的。這是為具有足夠延展性的金屬設想的機制。例如,小池等人]觀察到在室溫下軋制的 NiTi 合金的非晶化。微觀結構分析顯示非常高的位錯密度 10 17 -10 18 m -2在無定形區域附近。基于這種位錯密度產生的彈性能與結晶能具有相同數量級的估計,Koike等人。得出的結論是位錯積累是推動冷軋鎳鈦非晶化的主要力量。然而,位錯的作用并不限于延展性晶體。在經受納米壓痕的超硬低氧化硼(B 6 O)中,觀察到無定形帶旁邊的位錯環導致 Reddy等人。將晶格的坍塌與剪切滑動過程中位錯的積累聯系起來。Reddy等人最近再次應用了該模型。解釋B4C中的非晶化。Lin等人 也得出了類似的結論。對于單斜晶γ -Y 2 Si 2 O 7,一種在室溫下壓痕的耐火陶瓷,基于非晶層的組織和性質之間的驚人相似性,以及包含位錯堆積的滑帶之一。位錯的作用也被提出來解釋共價固體的非晶化。球磨硅的電子顯微鏡觀察表明,非晶化沿著缺陷(位錯、堆垛層錯)開始。從那時起,這一機制得到了證實然而,一些關于某些中間相的可能含義的討論(金剛石-六角形,參見 He等人)。在基于分子動力學的數值研究中,Chen等人。像 Lin等人一樣考慮過位錯堆積在觸發硅非晶化中可以起到放大作用。除了位錯之外,還從理論的角度討論了向錯中彈性變形的作用,特別是變形納米材料中的向錯四極子。

Ovid'ko提出的第二種非晶化案例考慮了當其他變形機制受到抑制時,非晶化直接由高應力下的彈性不穩定性引起的可能性。確實有許多非晶化的實驗證據,而沒有預先形成或積累晶體缺陷。例如,在透射電子顯微鏡中原位壓縮過程中繪制的石英微柱就是這種情況。在金屬間化合物 SmCo5 中,Luo等人。通過分子動力學 (MD) 模擬證明,塑性變形可以通過非晶化剪切帶的形成而產生,而無需位錯。

基于此,安特衛普大學(QS世界年輕大學排名第17名)對橄欖石晶粒中中斷的非晶化剪切薄片的表征提供了有關應力誘導的非晶化機制的信息。非晶化的機械起源由位移場的復雜(和異質)形狀指示,其中涉及模式 I、II 和 III 中的加載分量。我們表明,非晶化確實伴隨著晶體缺陷的形成,但數量和配置不足以成為機械不穩定性的原因。我們寧愿將這些缺陷(它們是 GND 和可能的向錯)的形成解釋為驅動晶體結構機械不穩定性的非常高應力的證據。這些缺陷的形成強調了導致非晶化的應力場的復雜模式。它們強烈控制傳播薄片所遵循的路徑。在某些特定情況下,無定形薄片的傳播在晶體學上受到非常好的控制,優選 (010) 平面,這表明這些平面的極限機械強度較低。

相關研究成果以題“On the formation mechanisms of intragranular shear bands in olivine by stress-induced amorphization”發表在增材制造頂刊Acta Materialia上。

鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645422006279

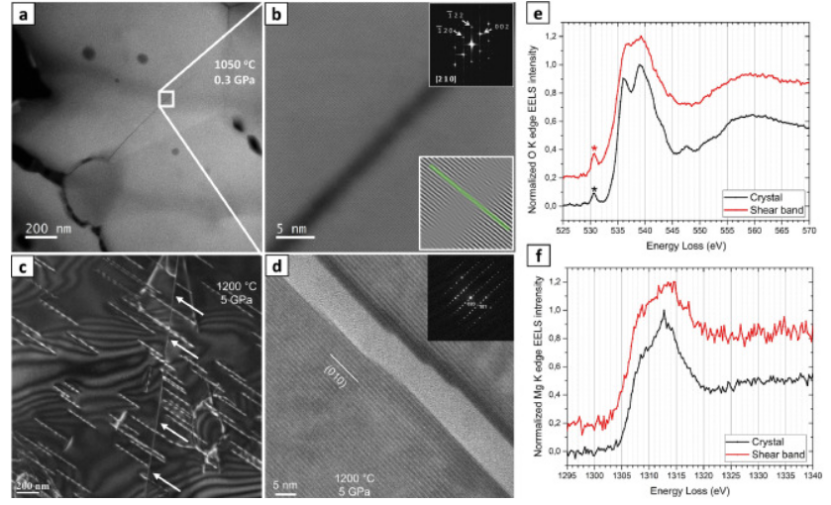

圖 1.橄欖石中的晶內非晶化剪切帶。(a) 從 GB 三聯結成核并在 1050 °C 和 0.3 GPa 變形的樣品中的晶粒內停止的剪切帶的 HAADF-STEM 圖像。(b) 從 (a) 中的白色方塊放大,顯示帶的無定形性質。右上方插圖中的 FFT 顯示了區域軸的索引,而右下方插圖中帶有 002 的 IFFT 證實了這些平面在薄片上的剪切。(c) 衍射對比暗場 TEM 圖像顯示在 1200°C 和 5 GPa 下變形的樣品中的非晶化剪切帶。位錯微觀結構與剪切帶之間沒有關系。(d) 來自 (c) 的 HRTEM 圖像顯示沿帶存在臺階。(e)和(f)OK邊緣和Mg-K邊緣分別在晶體和剪切帶中的EELS光譜。

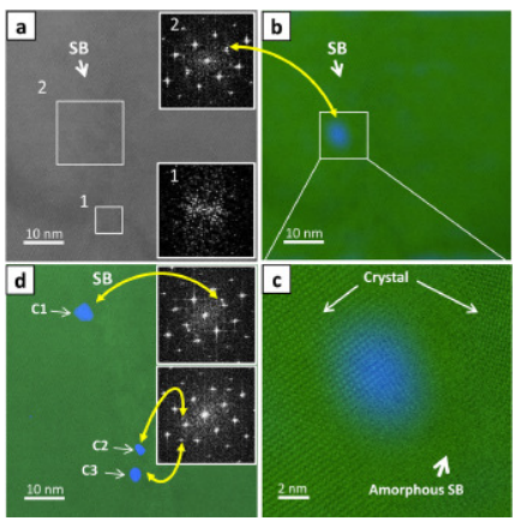

圖 2.在 1050 °C 下變形的 NF1050-1 樣品中由非晶化剪切帶引起的位移場的表征。(a) 從無定形 GB 邊緣的非晶化剪切帶成核的高分辨率 ABF-STEM 圖像。(b) 從 (a) 中的白色方塊放大,顯示成核部位的面內剪切的幅度和方向(模式 II)。(c) (a) 中紅色、藍色和綠色方塊的三個 FFT。紅色和綠色 FFT 中光點的旋轉(參見下圖中的紅線和綠線)證實了模式 I 的存在,而這些 FFT 中光點強度的差異與平面外一致剪切(模式 III)。(d) (a) 中同一區域的 HAADF-STEM 圖像。(e) 從 (d) 中的白色方塊放大,顯示帶內存在結構異質性。

圖 3.沿圖 2的非晶化剪切帶觀察旋轉納米域。(a) 離帶尖端不遠的高分辨率 ABF-STEM 圖像幾乎是從側面觀察的。(a)中正方形 1 的 FFT 顯示了能帶的無定形特征,而正方形 2 的 FFT 顯示了譜帶的分裂點。(b) 在 (a) 中的 ABF-STEM 圖像與帶有額外斑點的虛擬暗場圖的疊加。它顯示了與該點相關的旋轉納米域沿帶的位置。(c) 從 (b) 中的白色方塊放大,顯示納米域位于晶體和非晶化剪切帶之間的界面處。(d) 在同一剪切帶的相鄰區域使用相同的程序。它顯示了 3 個旋轉納米域的存在,這些旋轉納米域與 (d) 的 FFT 中的三個不同點相連。

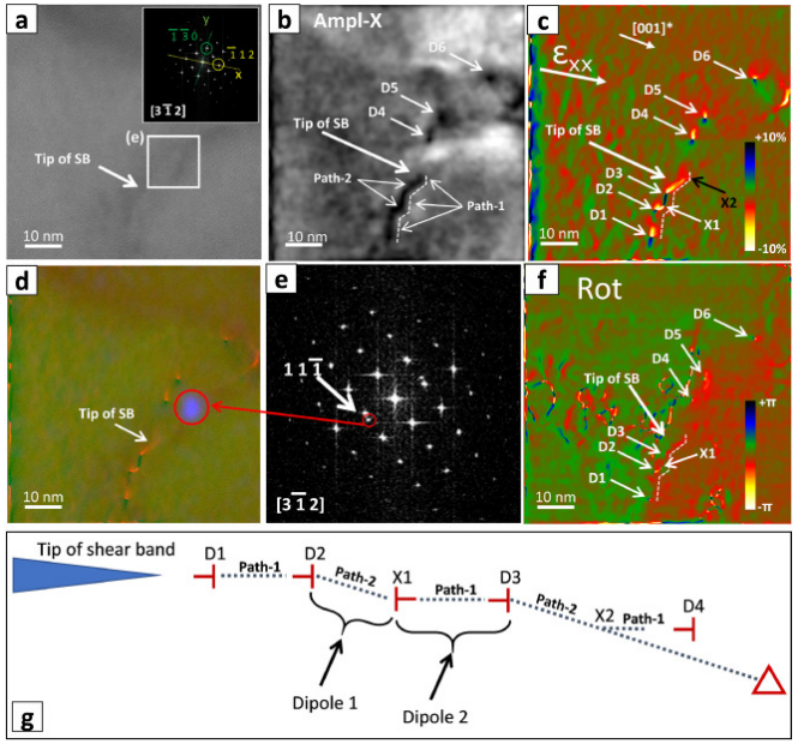

圖 4.圖 2剪切帶傳播機制的表征。(a) 剪切帶尖端的高分辨率 ABF-STEM 圖像。(b) GPA 幅度圖對應于(111)(a)中的平面顯示了帶的尖端和尖端之前的一些位錯。請注意,提示遵循兩條不同的路徑。(c) GPA 應變圖(a) 中,X 對應于(112)方向和 Y 對應于(130)方向。它顯示在 SB 的尖端存在三個位錯 (D1-D2-D3) 和在尖端之前的三個其他位錯 (D4-D5-D6)。(d) (a) 中的 ABF-STEM 圖像與 (c) 的 GPA 圖和帶有額外的虛擬暗場圖的疊加(111)點在(e)的FFT中。該 FFT 屬于 (a) 中的白色方塊。(d) 確認沿路徑 2 在剪切帶尖端之前存在旋轉納米域。(f) (a) 中的 GPA 旋轉圖。它表明六個位錯(D1-D6)位于兩個區域之間的界面處,具有剛性的面內旋轉。(g) 示意圖顯示了基于 (af) 中所示的觀察結果控制剪切帶傳播的機制,更多詳細信息請參見討論部分。紅色三角形代表可能在納米域起源處的向錯。

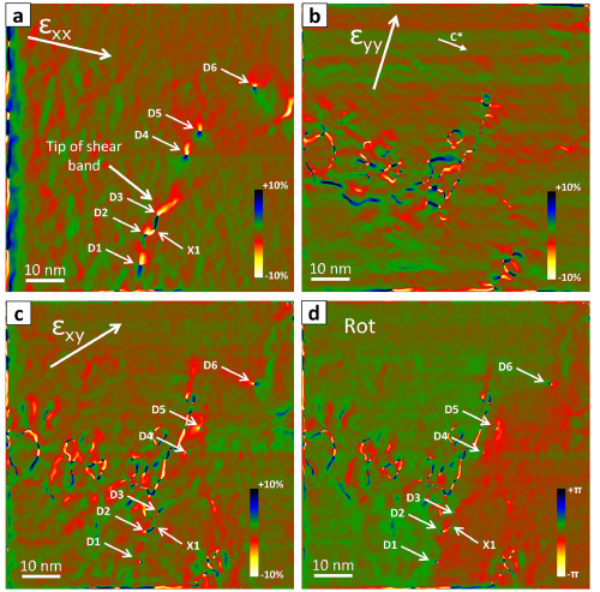

圖 5.剪切帶尖端位錯的 Burgers 矢量表征。(a、b、c 和 d) GPA 應變圖和旋轉圖,分別來自圖4中的圖像(a) ,X對應于(112)方向和 Y 對應于(130)方向。注意 GPA 應變圖中沒有位錯 D1-D6 和 X1 應變表明這些位錯是[001]位錯。

圖 6.圖 4 d中帶端旋轉缺陷性質的表征。(a) 和 (b) GPA 剪切應變和旋轉圖分別來自圖4a('X' 對應于 021 而 'Y' 對應于兩個(111)分裂點)。圖6a和6b中的白色虛線圓圈表示圖4d 中所示納米域的位置。(c)從(b)中的白色圓圈放大,顯示納米域位置的旋轉條紋。(d) (c) 中白色圓圈內矩形的線輪廓。它表明條紋與具有恰當符號的漸變相關聯。(e) 用這兩種方法獲得的逆 FFT 圖(111)分裂點。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8169

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6492