導讀:納米晶金屬因其高強度、優異的耐磨性和優越的輻射特性而備受關注。然而,晶粒在高溫下的粗化會導致顯著的性能退化,削弱其在高溫下應用中的潛力。在此,本文報道了不混溶的銅、銀、鐵晶粒在穩定晶粒結構和調整織構發展方面的獨特相互作用。合金在600℃和700℃退火后經歷了劇烈的晶粒粗化。相比之下,Cu-Ag-Fe納米復合材料在退火后表現出更小的晶粒尺寸。有趣的是,雖然合金表現出隨機的納米晶體取向,但形成了高織構的Cu-Ag-Fe納米復合材料。此外,Fe的組成主要改變了納米復合材料的結構,從中的(111)Ag(Cu)和(110)Fe,到中的顯著的(110)Ag(Cu)和(100)Fe。討論了紋理形成和演化背后的基本機制。本研究為織構可調的穩定納米復合材料的設計提供了一個新的視角。

納米結構金屬因其高強度、優異的輻射耐受性和耐磨性而引起了廣泛的研究興趣。然而,納米結構金屬因高溫下界面多余自由能最小化導致其微觀結構不穩定,在高溫下的應用在很大程度上受到阻礙。熱穩定性差表現為高溫性能的退化,如晶粒粗化導致的快速軟化。從動力學和熱力學角度提出了各種晶粒穩定策略。已有研究表明,第二相粒子的加入可誘發齊納釘住效應,減緩晶粒生長。同時,溶質可以通過晶界偏析來拖動界面運動或降低晶界能。

除了穩定納米晶金屬材料的微觀結構外,裁剪紋理從而獲得所需的電磁性能也引起了廣泛的研究興趣。已知織構對材料的彈性、力學性能及熱膨脹性能有顯著影響。多晶金屬薄膜的織構形成與沉積過程中的晶粒結構演化密切相關。多晶薄膜可能具有較強的面外紋理。薄膜生長通常是通過孤立島的成核以及隨后的島的聚結和粗化進行的。這些過程強烈地影響了沉積薄膜的晶粒尺寸和晶粒取向。例如,先前的研究表明,核與襯底之間的界面能最小的取向,其成核速率更高。然而,由于其他因素如表面能、應變能和各向異性生長速度將隨著薄膜增厚而起作用,初始能量最小化取向可能不會持續。同時還發現,島狀聚結和晶粒生長通常決定最終的織構。在合并和粗化過程中,島嶼大小和表面/界面能產生的能量差將驅動島嶼邊界運動,從而一個島嶼的增長以犧牲其他島嶼為代價。該過程具有取向選擇性,晶粒取向分布明顯。

在此,美國普渡大學材料工程學院張興航教授團隊研究了織構形成和演化背后的基本機制。報道了與CuAg二元合金相比,Cu-Ag-Fe三相不混溶納米復合材料(TPINs)的熱穩定性增強。Cu-Ag-Fe中細晶粒的穩定源于動力學勢壘的引入和低能態界面的優先形成。同時,沿Ag/Fe和Cu/ Fe界面觀察到曲率依賴的取向關系。改變鐵含量引起的織構演化是通過表面能和應變能的競爭而發生的。為不混溶納米復合材料中利用相邊界和三結穩定納米顆粒提供了一種可行的方法。相關研究成果以題“Texture development in Cu-Ag-Fe triphase immiscible nanocomposites with superior thermal stability”發表在金屬頂刊Acta Materialia上。

鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359645422009223

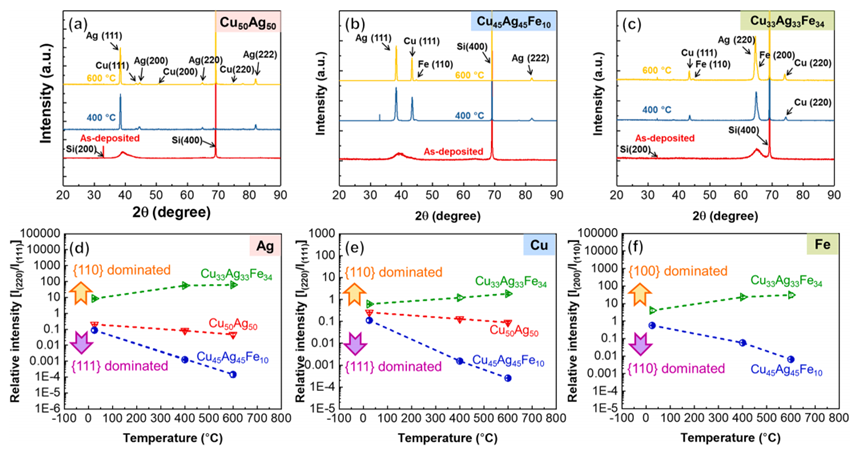

圖1(a-c)在二氧化硅襯底上沉積和退火的合金的x射線衍射圖樣。(a)寬駝峰在36-44出現在沉積與隨機多晶結構在在400C和600C. (b)退火(CAF10)400C和600C導致突出的Cu/Ag(111)紋理,和Fe(110)紋理。通過(c)對(CAF34)的退火,引入了明顯的Cu/Ag(110)紋理和Fe(100)紋理。(d-e)Ag和Cu的(220)和(111)衍射峰的相對強度比隨退火溫度的變化。(f)在不同溫度下退火的鐵的(200)和(110)峰的相對強度比。

圖2(a)-沉積的合金的TEM顯微圖和相應的SAD模式。(b)測向透射電鏡圖像顯示了合金的晶粒結構。用于獲取DF圖像的衍射光束用紅色虛線圓圈標記。(c) EDS圖,描述了元素的分布。(d)的統計研究顯示,平均晶粒尺寸為15 nm。(e-f)BF和相應的DF TEM顯微圖顯示了作為沉積的CAF10合金的顯微結構。(g)顯示Cu、Ag、Fe均勻分布的EDS圖。(h)統計晶粒尺寸分布顯示CAF 10合金的平均晶粒尺寸為18 nm。(i)插入SAD圖案的沉積CAF34合金的透射電鏡顯微圖。(j)相應的測向透射電鏡顯微圖。(k) EDS圖顯示在沉積的CAF34合金中沒有元素偏析。(l)統計研究表明,作為沉積的CAF34合金的平均晶粒尺寸為31 nm。

圖3合金在600℃退火的(a)平面圖(PV)顯微結構顯示了在晶界(GBs)處有核的大量退火孿晶(GBs)的多晶結構。(b-c)HAADF STEM顯微圖和相應的EDS圖,顯示了Cu和Ag的相分離。(d) GB特征映射疊加在虛擬暗場(VDF)圖像上,表示GB特征。15-65的高角度GBs(HAGBs)為黑色,5-15的GBs為紅色,3-5的GBs為白色,Σ3孿生邊界(TBs)為黃色。(e)逆極點圖(IPF)顯示了退火后的隨機方向。

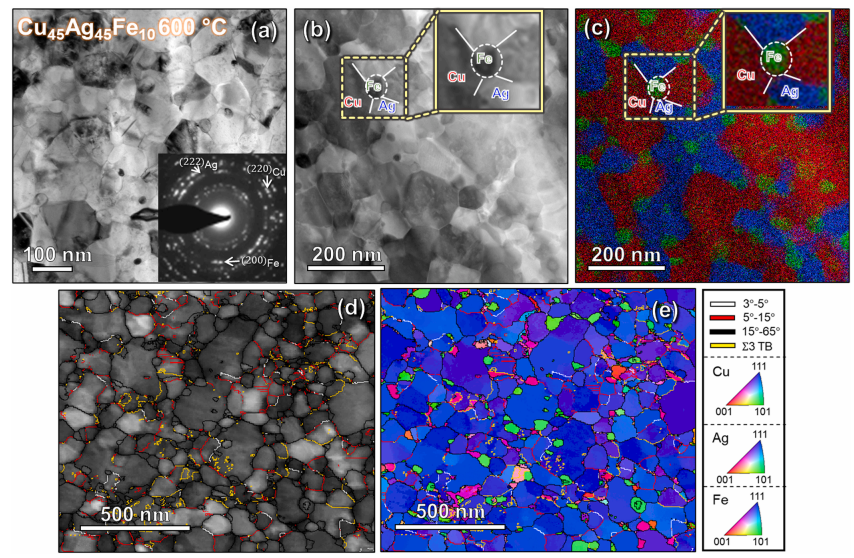

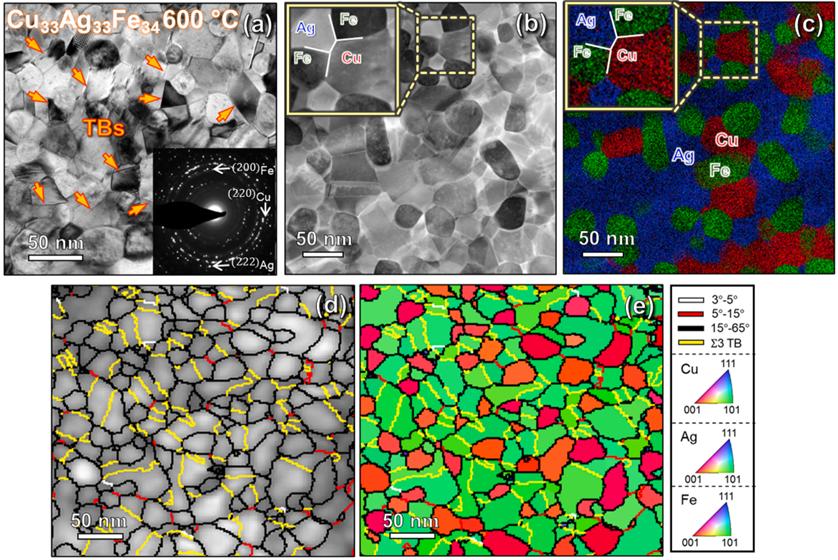

圖4在600℃. (a) PV TEM圖像下退火的CAF10合金的顯微結構和插入的選擇區域衍射(SAD)模式顯示了多晶的性質。(b-c)HAADF STEM顯微圖和相應的EDS圖,顯示了Cu(紅色)、Ag(藍色)和Fe(綠色)的元素分布。插圖顯示了球形鐵顆粒在銅和銀顆粒的四個交點處的成核。(d) GB地圖疊加在VDF圖像上。(e) IPF顯示出明顯的Cu/Ag(111)紋理和Fe(110)紋理。

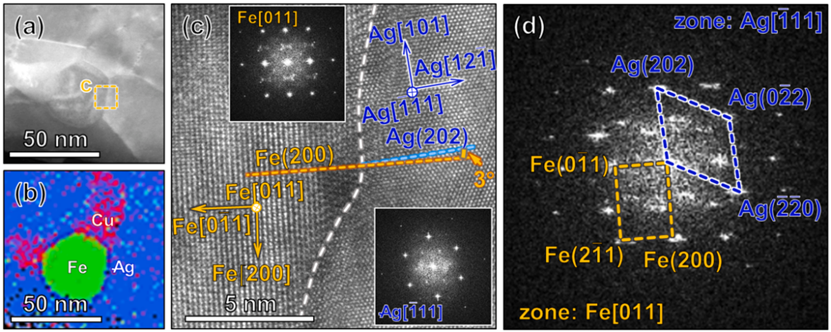

圖5(a-b)退火后的Cu45Ag45Fe10合金的EDS圖和相應的PV TEM顯微圖。橙色的虛線框勾勒出了一個具有代表性的Ag/Fe界面。(c)Ag/Fe邊界的高分辨率TEM(HRTEM)顯微圖顯示平行(200)Fe和(202)Ag之間有3的傾斜角。(d)對應的快速傅里葉變換(FFT)。

圖6在600℃ (a) PV TEM圖像下退火的CAF34合金的顯微結構和插入的SAD圖案顯示了多晶結構。(b-c)HAADF STEM顯微圖和相應的EDS圖,顯示了Cu、Ag和Fe的相分離。黃色虛線框放大了Cu、Ag、鐵顆粒形成三相三結的典型區域。(d) GB特征圖疊加在VDF圖像上。(e) IPF顯示出明顯的Cu/Ag(110)紋理和明顯的Fe(100)紋理。

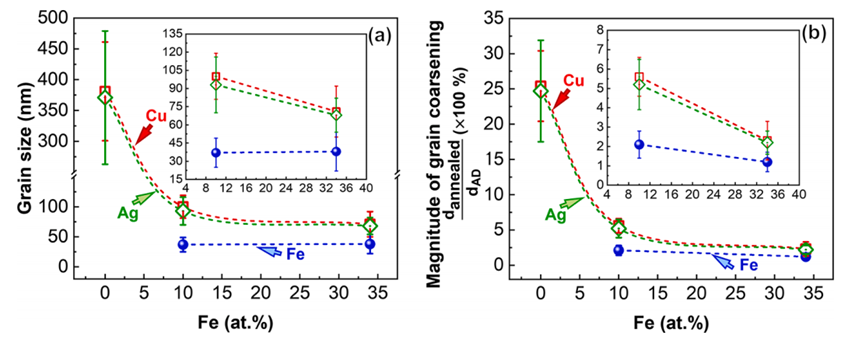

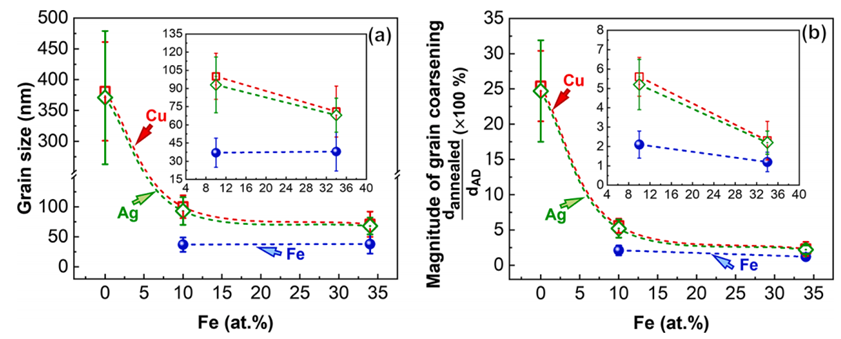

圖7(a)在600℃下退火的、CAF10和CAF34合金的平均粒徑作為Fe組成的函數。(b)不同鐵濃度下合金晶粒粗化比例的比較。

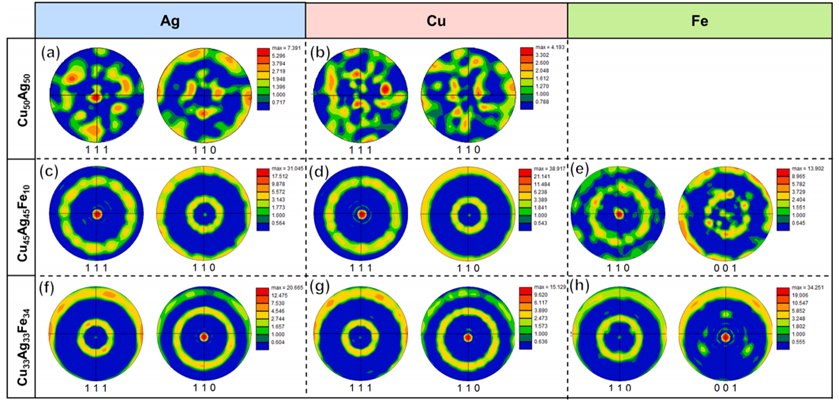

圖8(a-b)600℃退火合金中的{111}和極圖(PFs)呈隨機極分布。(c-d){111}和{110} PFs和(f) {110}和{100} PFs,表明其具有強烈的{111}Cu、Ag//{110}Fe纖維結構。(f-g){111}和{110} PFs以及(h) {110}和Fe的Cu、Ag//{100}Fe纖維結構明顯。

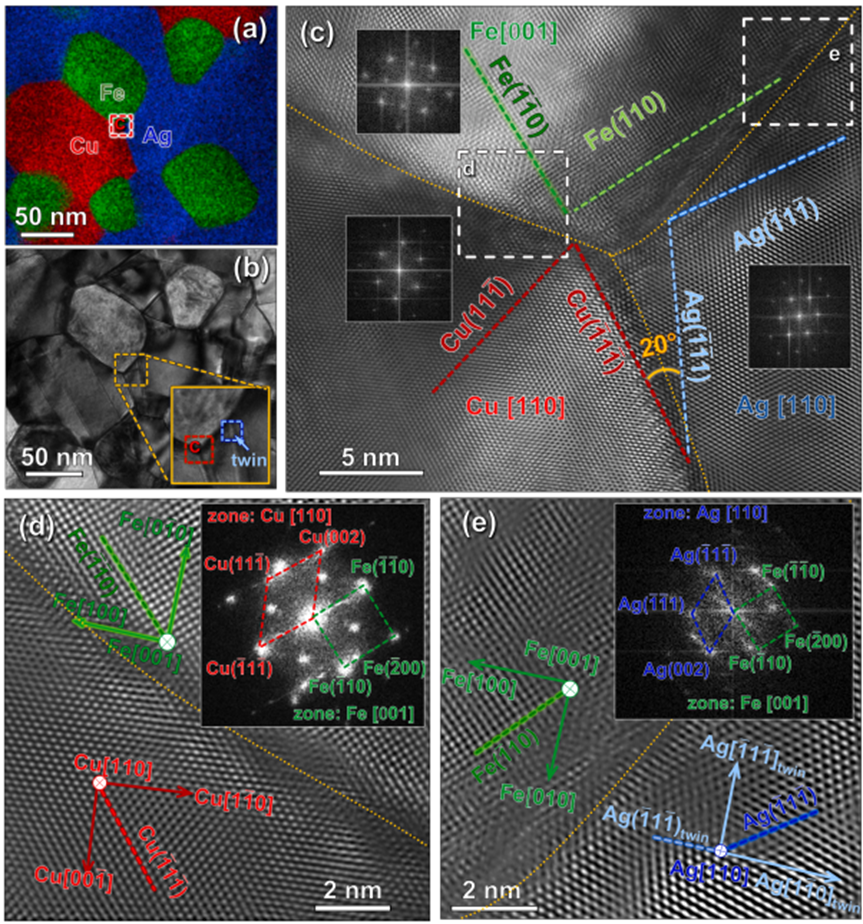

圖9(a-b)在600c下退火的CAF34合金的EDS圖和相應的PV TEM顯微圖。紅色虛線框勾畫了一個具有代表性的Cu-Ag-Fe三相三結。銅銀鐵三結的(c) HRTEM顯微圖。Fe沿[001]區軸定向,而Cu和Ag沿[110]區軸進行檢測,如圖所示。其取向關系分別為:(110)Fe//(111)Cu)、(110)Fe//(111)Ag。Cu與Ag的錯取向角約為20(d)Cu/Fe界面放大HRTEM顯微圖表明[100]Fe與[110]Cu平行。(e)放大的Ag/Fe邊界顯示平行的[100]Fe和[110] Ag孿晶。插圖取自圖6b中藍色虛線框勾畫出的區域,揭示了孿生區域的原子排列。

總的來說:在本研究中,研究了不混溶的銅、銀、鐵顆粒在穩定晶粒結構和調整紋理發展方面的獨特相互作用。合金在高溫退火后發生了劇烈的晶粒粗化。相比之下,CAF TPINS表現出顯著的粒度穩定性。此外,雖然退火后的合金顯示出相對隨機的多晶結構,但退火后的CAF TPINS表現出質地強烈的納米顆粒。Fe引入了一個劇烈的紋理轉變,從CAF10中顯著的(111)結構和(110)結構共存到CAF34中顯著的(110)Ag(Cu)和(100)結構。透射電鏡研究表明,界面曲率與Ag/Fe和Cu/Fe界面的取向關系有很強的相關性。這種獨特的織構演化起源于界面能與應變能之間的競爭。本研究為紋理可調的穩定納米復合材料的設計提供了一個新的視角。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414