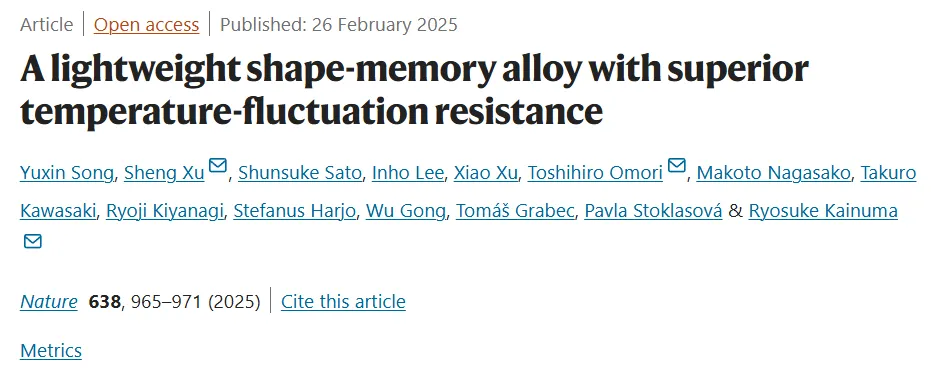

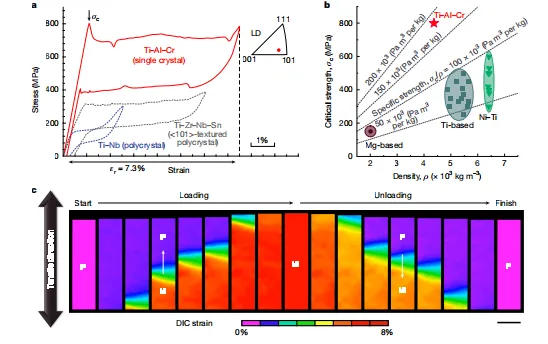

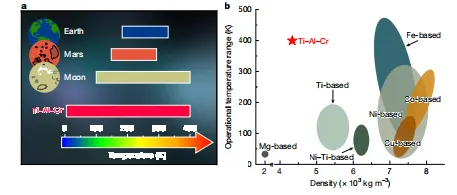

在航空航天和太空探索等先進應用中,材料必須在輕量化、功能性和極端熱波動抗性之間取得平衡。形狀記憶合金因其強度、韌性和應變恢復潛力而備受期待,但是如何在低溫環境下輕質有效運行卻頗具挑戰。東北大學Ryosuke Kainuma研究團隊通過成分設計與晶格動力學調控,突破了傳統形狀記憶合金的溫域限制和力學性能瓶頸,為開發輕質、寬溫域、高可靠性的多功能材料提供了新范式,尤其推動航空航天、能源存儲和生物醫學領域的技術進步。該成果以“A lightweight shape-memory alloy with superior temperature-fluctuation resistance”為題于2025年2月27日發表于Nature。 1、新型輕質高強合金成分設計 通過將輕質元素鋁(Al)和鉻(Cr)引入鈦(Ti)基體中,開發出成分為 Ti–20Al–4.75Cr(原子百分比) 的合金。該合金密度低(4.36 × 10³ kg/m³),比強度高達 185 × 10³ Pa·m³/kg,顯著優于傳統Ti-Nb基合金和商用Ni-Ti合金,同時保持了鈦合金的輕質特性。 2、超寬溫域超彈性性能 3、反常溫度依賴的相變應力機制 4、高可恢復應變與抗疲勞性 5、有序B2結構與納米域強化 圖1:近<110>單晶Ti-Al-Cr合金的超彈性性能。 圖2:Ti-Al-Cr單晶的顯微分析和原位中子衍射表征。 圖3:Ti-鋁-鉻合金在寬溫區內表現出超彈性行為。 圖4:各種塊狀形狀記憶合金的超彈性溫度范圍和輕質性能比較。 論文地址: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08583-7

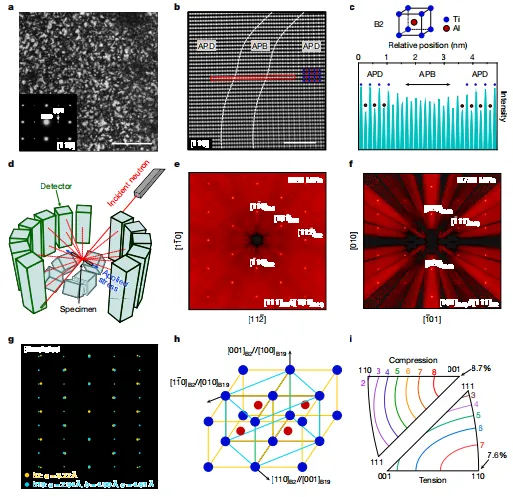

合金在 4.2 K(接近絕對零度)至400 K(約127°C) 的極端溫度范圍內均表現出完全可恢復的超彈性,其操作溫域跨度達 396 K,是商用Ni-Ti合金(通常為273–353 K)的5倍以上。這一特性解決了傳統形狀記憶合金在低溫或高溫下超彈性失效的問題。

首次在非磁性Ti基合金中發現相變臨界應力的 反常溫度依賴性:低溫(<200 K)下,臨界應力隨溫度降低而升高。這一現象通過晶格動力學分析揭示,歸因于母相(B2結構)的剪切模量(C')在低溫下顯著增加,增強了晶格抵抗剪切變形的能力,從而拓寬了超彈性溫域。

合金在室溫下的可恢復應變達 7.3%,接近商用Ni-Ti合金(~8%),是傳統Ti-Nb基合金(<3%)的兩倍以上。此外,經過 200次加載-卸載循環 后仍保持穩定的超彈性,表現出優異的抗功能疲勞性能。

通過快速淬火和熱循環處理,合金母相形成 有序B2結構 的納米域(平均尺寸15 nm),并通過反相疇界(APB)分隔。這種有序納米結構有效抑制位錯滑移,提升抗塑性變形能力,同時維持高彈性應變。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414