研究背景

近年來研究發現,通過溶質偏析改變晶界能,可使一些二元合金獲得熱穩定的納米晶結構。已有研究展示了這類合金卓越的熱穩定性,許多合金在長時間接近熔點溫度的環境下,晶粒生長現象極不明顯。超低磨損材料通常指磨損率在單原子層量級,即特定磨損率低于10−8 mm3 N−1 m−1的材料。像類金剛石碳(DLC)、石墨、金屬二硫化物(如MoS2和WS2 )、金屬氮化物、碳化物(如Si3N4和 WC )、半導體(如 GaN)以及部分聚合物納米復合材料(如 PTFE - 氧化鋁)等都屬于此類。但金屬材料作為一個類別,以往很少能達到超低磨損標準。

部分材料如石墨和金屬二硫化物,依靠形成高度有序、低剪切強度的層狀表面膜來降低摩擦和提高耐磨性,不過這種機制僅在特定環境下有效。對于金屬而言,表面微觀結構細化與摩擦和耐磨性改善相關,這意味著能抵抗熱和機械驅動晶粒生長的合金,理論上應比傳統合金具備更低摩擦和更高耐磨性。

在金屬摩擦過程中,循環接觸應力會引發金屬變形,進而致使微觀結構演變、缺陷成核,最終產生磨損顆粒。對于納米晶金屬,當表面應力不超其流動應力時,磨損主要由疲勞主導,即接觸應力反復循環形成裂紋,導致內聚失效產生磨損顆粒,這一過程被稱為 “分層磨損機制”。大多數粗晶金屬在循環加載下會發生位錯介導的塑性變形、胞狀結構形成和晶粒細化,而晶界不穩定的納米晶金屬在循環加載時可能出現晶粒生長,這會促進裂紋形成,增加了實現金屬超低磨損的難度。

實驗方法

材料制備:用直流磁控濺射法在低溫下制備Pt90Au10薄膜,膜厚精度達埃級,成分經波長色散光譜驗證。

摩擦磨損測試:定制線性往復摩擦計,在特定溫濕度條件下,用不同材質球體在薄膜上往復滑動,用掃描白光干涉儀測磨損率。

微觀結構表征:用透射電鏡觀察薄膜微觀結構,用能譜儀分析成分,樣品退火后用聚焦離子束法制備 TEM 樣品。

研究結果與討論

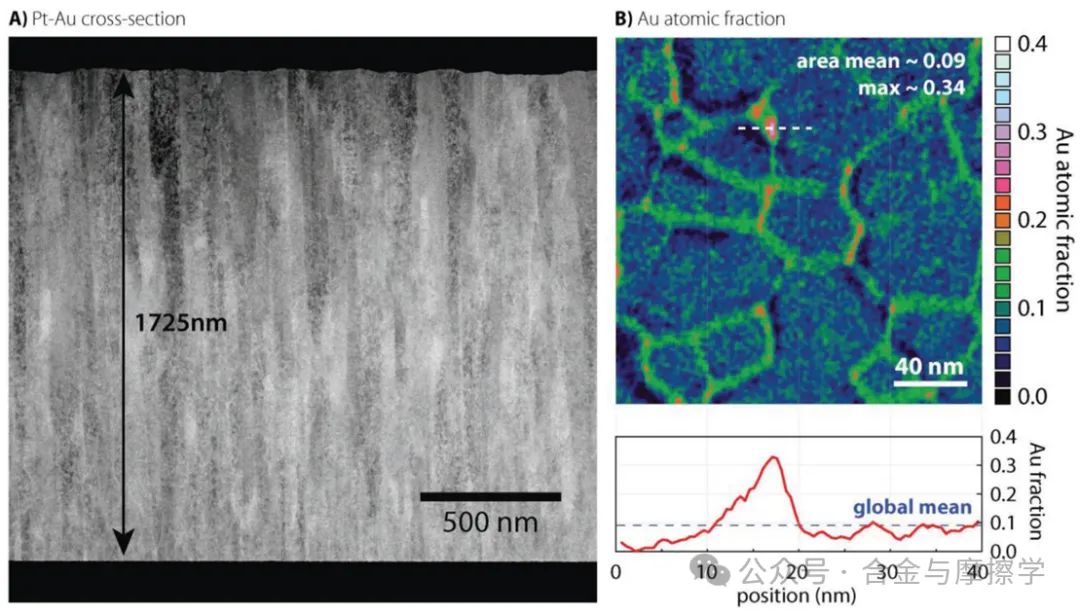

研究圍繞 Pt - Au 合金薄膜的微觀結構、摩擦磨損性能及磨損機制展開。通過掃描透射電鏡(STEM)和能譜儀(EDS)分析,發現 Pt - Au 薄膜呈現柱狀結構,具有較大的晶粒縱橫比。Au 在晶界和三重結處偏聚,同時在相鄰晶粒內部出現溶質貧化區,且 Au 的分布高度不均勻。該薄膜展現出非凡的納米晶熱穩定性,在 500°C 退火 1 周后,晶粒尺寸無明顯變化。

Figure 1. A) STEM-HAADF images of a cross-sectional view of as-deposited Pt–Au films.B) Plan-view EDS composition map showing heterogeneous Au segregation. Also shown is a quantitative line scan of Au concentration across the dashed line showing preferential segregation (i.e., above theglobal mean composition) to grain boundaries.

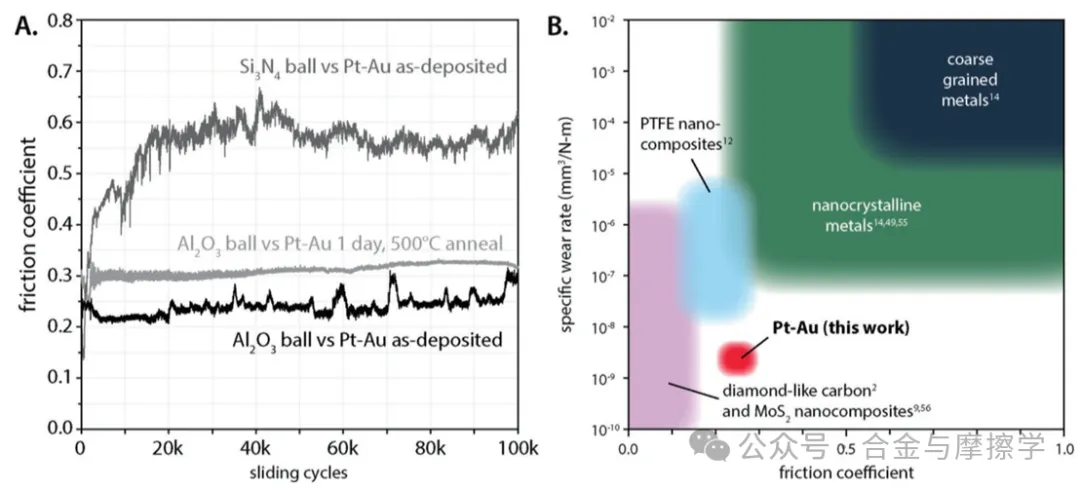

在實驗室空氣中,Pt - Au 薄膜的磨損率低至(3×10−9±1×10−9)mm3N−1m−1 ,與類金剛石碳(DLC)和藍寶石相當,優于傳統納米晶金屬,且在磨損實驗中,其磨損率比更硬的藍寶石和Si3N4探針更低或與之相近。退火處理對 Pt - Au 薄膜的磨損率沒有影響,這表明其在不同熱狀態下都能保持優異的耐磨性。摩擦系數在 0.2 - 0.3 之間,與文獻中納米晶金屬的報道相符。使用Si3N4球時,摩擦系數會逐漸增加,這是由于Si3N4球表面粗糙度較高,且其磨損顆粒會轉移并嵌入 Pt - Au 薄膜中,導致表面粗糙度增加,進而使摩擦系數增大。

Figure 2. A) Cycle average friction coefficients for sapphire and Si3N4 spheres sliding against Pt–Au films in as-deposited and annealed conditions. B) Friction coefficients and specific or volumetric wear rate map of tribological materials including the present results with Pt–Au sliding against sapphire.

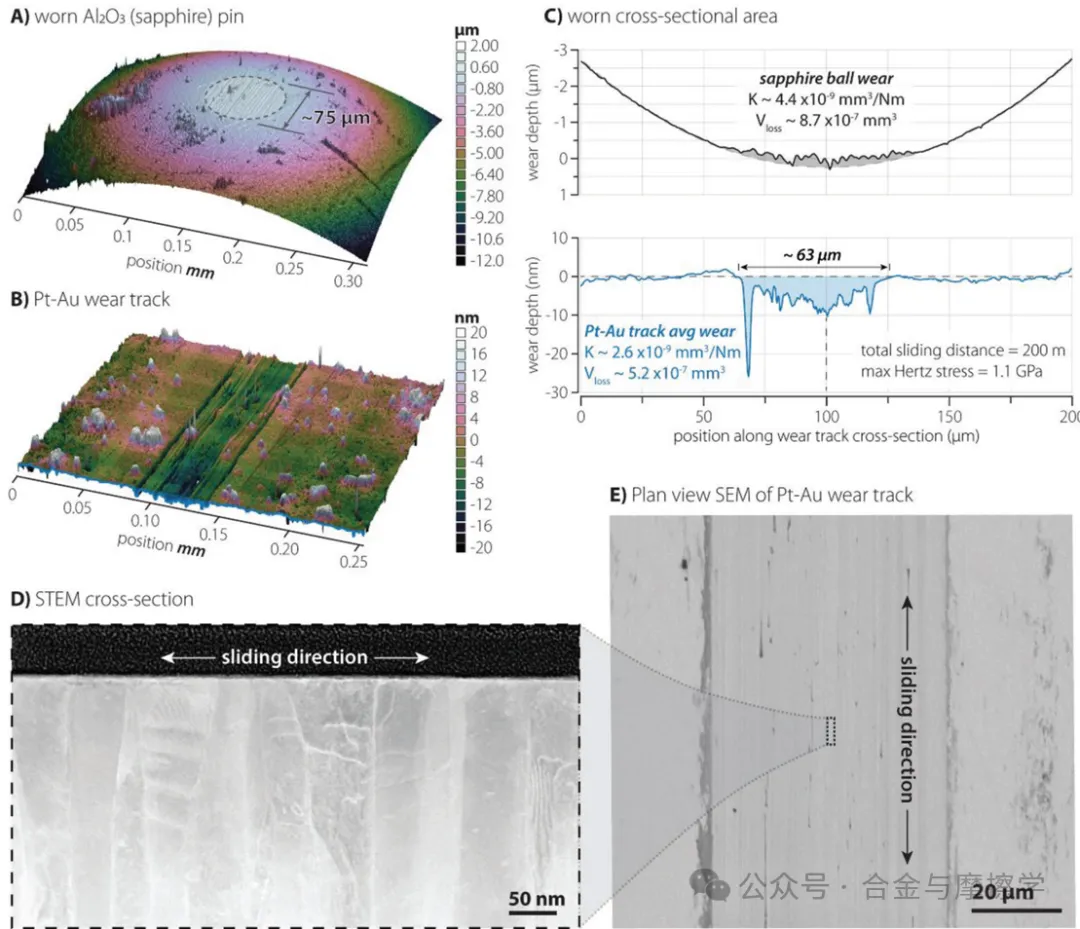

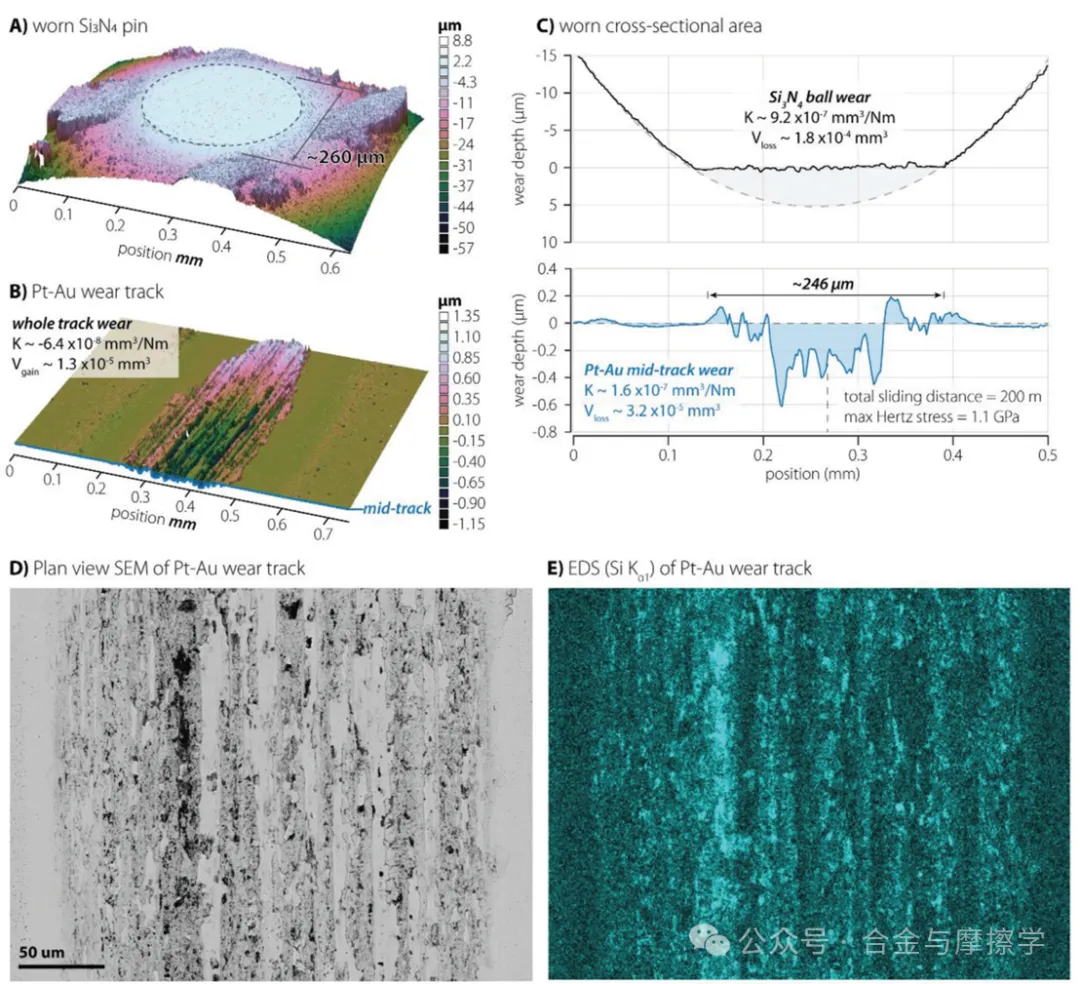

由于藍寶石球表面相對光滑,接觸應力在 Pt - Au 薄膜的疲勞 endurance limit 以下,從而抑制了裂紋的形核與擴展、應力誘導的微觀結構演變和晶粒生長,有效抑制了疲勞驅動的磨損。而Si3N4球的磨損率較高,是因為其自身的疲勞磨損導致材料轉移到 Pt - Au 薄膜中,使得 Pt - Au 薄膜的磨損軌道內出現體積增加的現象。

Figure 3. Surface topographical area scans of: A) the worn sapphire ball and B) the Pt–Au wear track near the middle of the track after 100k sliding passes. C) Representative cross-sectional wear depth plots of the ball and Pt–Au wear track. D) Representative cross-sectional STEM inside the wear track. E) Plan-view back-scattered SEM image of wear track where FIB lift-out was taken.

Pt - Au 薄膜的超低磨損率表明,其磨損機制可能主要為原子磨損,這種磨損機制此前僅在如 DLC 等高度耐磨的材料中出現。該研究首次證明了金屬材料也能實現這種低磨損機制,意味著通過提高納米晶合金的熱機械穩定性,可以有效抑制傳統納米晶合金中常見的疲勞驅動分層磨損。Pt - Au 薄膜不僅具有超低磨損率和良好的摩擦性能,還具備出色的熱機械穩定性。在 500°C 退火后,其摩擦和磨損性能與退火前相比幾乎沒有差異。此外,該合金的電阻率約為 30 nΩ?m,僅為粗晶純銅的 1.8 倍,這一特性在需要良好導電性的應用中具有重要意義。

Figure 4. Surface topographical area scans of: A) the worn Si3N4 ball and B) the Pt–Au wear track near the end of the track after 100k sliding passes. C) Representative cross-sectional wear depth plots of the ball and Pt–Au wear track. D) Plan-view BSD and E) EDS of the wear track surface.

該研究成果為未來的研究指明了重要方向。在技術層面,Pt - Au 合金在非潤滑滑動條件下的超低磨損率和卓越的熱機械穩定性,使其在電氣接觸領域具有廣闊的應用前景,特別是在對能源使用、存儲和傳輸效率要求日益提高的背景下。在納米和微機電設備領域,該合金有望解決應力和溫度驅動的晶粒生長、氧化以及絕緣有機膜形成等問題,推動相關技術的廣泛應用。此外,該合金在疲勞抗性和高強度方面的表現,也為其作為結構材料的研究提供了有前景的方向。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414