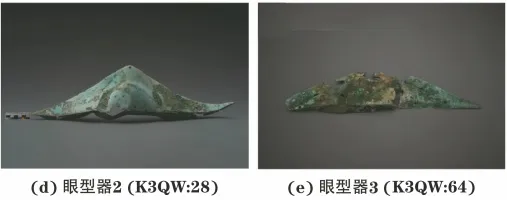

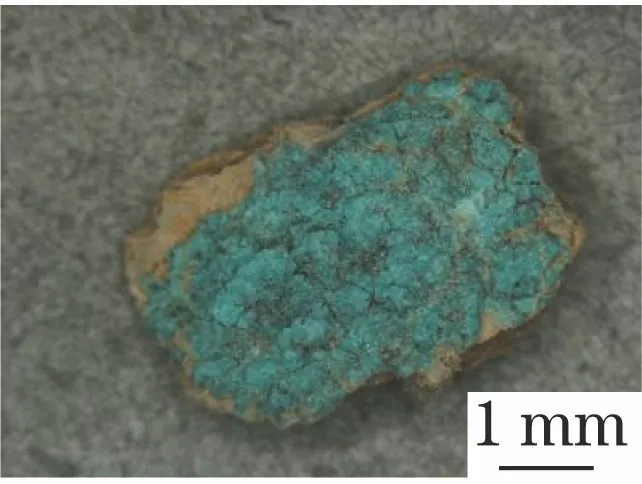

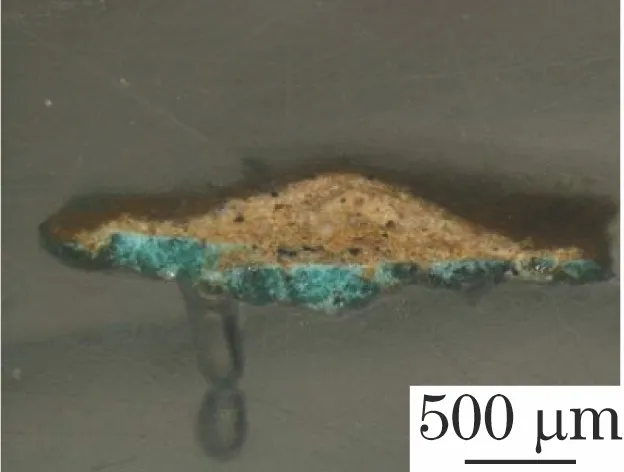

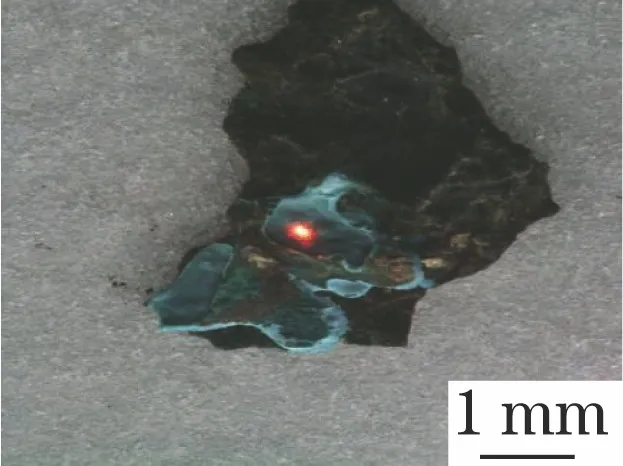

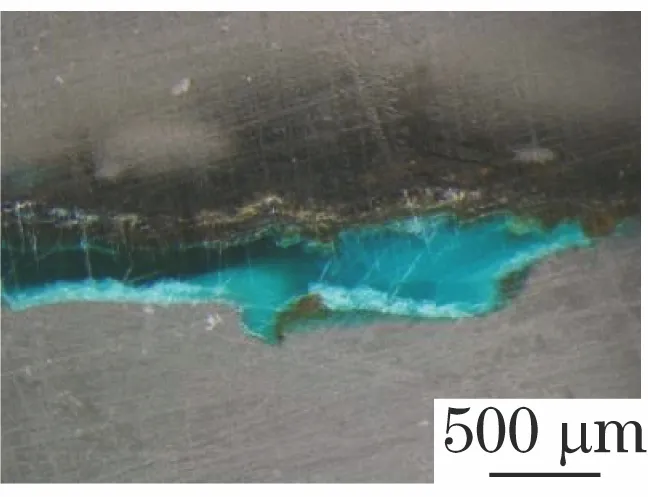

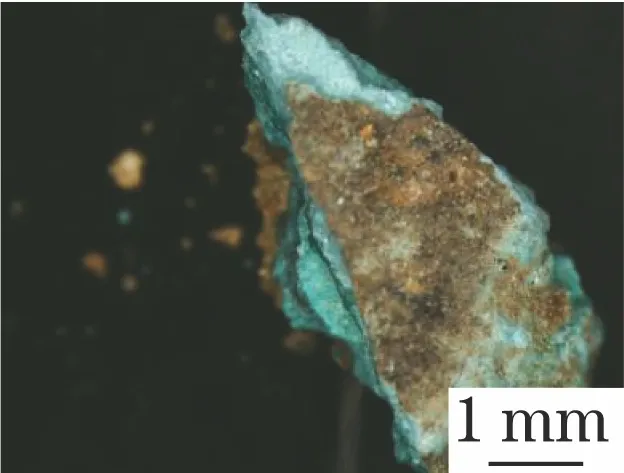

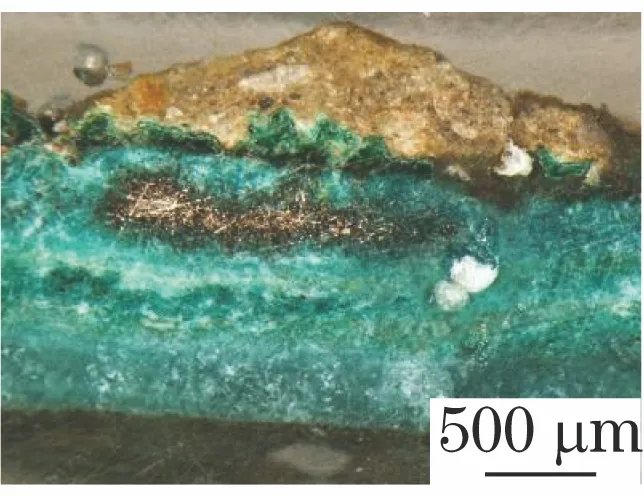

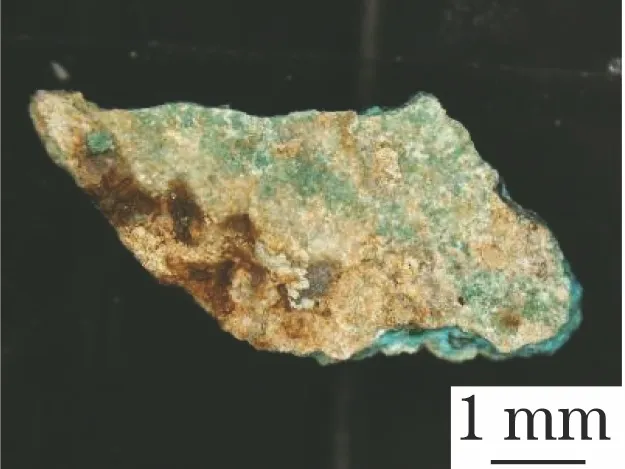

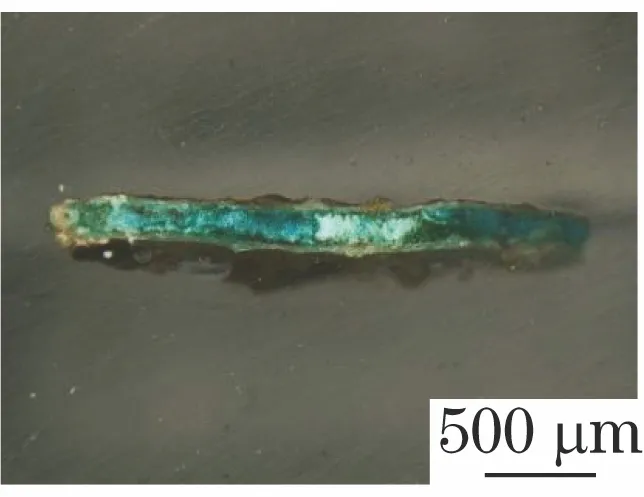

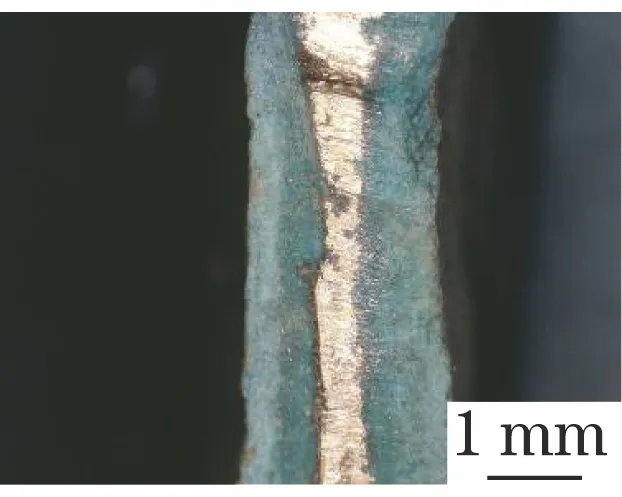

三星堆出土青銅器表面存在一種辨識度較高的銹蝕產物,顏色呈淺藍色,形態上呈現粉末狀甚至更加嚴重的酥松粉末狀,易脫落,表層覆蓋有黃白色或深綠色銹蝕物,如圖1所示。 圖1 樣品的宏觀形貌 這種礦化銹蝕物也是三星堆青銅器物的主要病害之一,由于其呈現粉末酥松形狀,給后期的保護與修復工作帶來了困難。 針對這類具有典型特征的銹蝕物研究已經持續了很久,研究這種粉末狀銹蝕產物對于解決三星堆青銅器文物保護過程中的關鍵問題有著重要意義,然而,目前對于這種粉末狀銹蝕物的認知仍不完全。由于檢測技術與檢測設備的限制,過往研究主要采用化學分析或X射線衍射對銹蝕物進行表征,一方面所得檢測信息不完整,另一方面取樣分析過程并沒有詳細解釋這種粉狀銹蝕物的存在形式,即銹蝕物的分層分布狀態。 在這種情況下,故宮博物院聯合四川省文物考古研究院的研究人員針對三星堆遺址三號祭祀坑出土青銅器表面淺藍色粉狀銹蝕物,綜合利用拉曼光譜與X射線熒光光譜等手段,發現了之前未被發現的一些特征腐蝕產物,并嘗試對目前已發現的幾種淺藍色粉狀銹的分層形式進行了總結,以期為后續出土器物的保存及保護與修復工作提供科學技術支撐。 研究的青銅器樣本均出土于3號祭祀坑,從中選取有代表性的器物如圖1所示,其中包括三件面具、三件眼型器,共六件器物,由于大部分器物礦化嚴重,故搜集掉落碎片作為樣品。 顯微觀察使用Olympus實體顯微鏡;元素成分分析使用德國Bruker Nano GmbH的M4 Tornado型微區X射線熒光光譜儀。采用Rh靶激發源,電壓50 kV,電流200 μA,光斑大小20 μm,單點測試時間120 s。拉曼光譜分析使用的是RENISHAW Invia型共焦拉曼光譜儀,激光波長λex=532 nm,通過50×工作距離物鏡聚焦到樣品上。為了避免任何熱損傷,功率保持很低(不超過1.5 mW),曝光時間10 s,積分次數一次。 對青銅器銹蝕物樣品進行前處理,使用紫外光固化樹脂對試樣進行包埋鑲嵌,打磨拋光后進行顯微形貌觀察,由于文物珍貴,部分青銅器未獲得能夠制備橫截面觀察的碎片樣本,具體取樣情況及銹蝕物描述如下: 大面具(K3QW21) 樣品為大面具表面鼻尖處掉落礦化銹蝕物碎片,僅為器物表面銹層,淺藍色粉末狀,淺藍色粉末狀銹蝕物外層直接是土層。 取樣照片 橫截面照片 面具(K3QW63) 樣品為面具表面深藍綠色銹蝕物,塊狀,在白色層之上,外表面為土層。 取樣照片 橫截面照片 眼型器1(K3QW28) 樣品為眼型器嚴重礦化掉落碎片,包含完整的腐蝕分層信息,金屬層還部分保留,最外層為土層。 取樣照片 橫截面照片 眼型器2(K3QW58) 樣品為眼型器嚴重礦化掉落碎片,包含完整的腐蝕分層信息,最外層為土層。 取樣照片 橫截面照片 眼型器3(K3QW64) 樣品為眼型器嚴重礦化掉落碎片,包含完整的腐蝕分層信息,金屬層已經完全礦化,最外層為白色銹蝕層。 取樣照片 橫截面照片 面具(K3QW585) 樣品為面具嚴重礦化掉落碎片樣品,表層為白色,內部為淺藍色粉末狀。 取樣照片 橫截面照片 根據形貌觀察結果,三星堆青銅器表面這種典型淺藍色銹蝕物的存在形式以及與其相關的銹蝕物分層結構可以分為三類,即I型分層結構、Ⅱ型分層結構和Ⅲ型分層結構,如圖2所示。 圖2 青銅器表面淺藍色粉狀銹蝕物的三種典型分層結構示意圖 Ⅰ型分層結構 金屬基體表面存在一層氧化亞銅,外層為淺藍色粉末狀銹蝕物,再外層即為土壤,其分層結構如大面具樣品截面照片所示,粉末易脫落。考慮到淺藍色的粉末銹蝕層強度低,銹蝕物容易在這一層發生整層剝落,因此,淺藍色粉末狀銹蝕物的暴露也可能是由于發掘及保存過程中表面曾經的白色層及深綠色層脫落。 Ⅱ型分層結構 在I型結構的基礎上,淺藍色粉末狀銹蝕物外表面生長了一層較均勻的白色或淺黃色銹蝕物層,銹層強度不高,輕觸會從表面掉落,但與下層的淺藍色粉末狀銹蝕物層結合較好,不會整片剝離。這一黃白色層厚度在幾微米到幾十微米,較厚時會在器物表面形成較明顯的黃色或黃白色銹層,分層結構如眼型器3橫截面顯微照片所示,黃白色層較薄時會透出內層的淺藍色,從而疊加顯示出一種淺藍綠色,使得器物整體顏色如圖1(g)所示。 Ⅲ型分層結構 在Ⅱ型機構基礎上,淺藍色粉末狀銹蝕物表面除了生長一層較均勻的白色或淺黃色銹蝕物層外,在最外層表面還覆蓋有一層致密且較為堅硬的深綠色或深藍色銹層,有的深綠或深藍色銹層會直接生長于淺藍色銹層之上。這一銹層為塊狀,并不會完全覆蓋整個器物,只是呈島狀部分覆蓋。具體分層結構如眼型器1和眼型器2橫截面顯微照片所示,面具表面采集的樣品即為塊狀藍綠色銹蝕物。 對淺藍色粉狀銹蝕物相關的銹蝕物分層結構建立認知后,利用顯微拉曼光譜儀,對上述三種典型的分層結構中各銹蝕物層的物質組成做定性分析,結果如圖3所示。 圖3 三種典型分層結構中各銹蝕物層的拉曼光譜 對于I型分層結構,如圖3(a)所示,檢測發現淺藍色粉狀銹蝕物層中主要存在最強拉曼位移峰為578 cm-1的非晶態物質,其最有可能是非晶態的Sn化合物。 這種與晶態SnO2完全不同的拉曼光譜可能是由兩種原因造成的,一是在部分研究中提到的錫在腐蝕電化學過程中更傾向于生成{SnO2}Sn(OH)4或{SnO2}SnO2·2H2O分子團,檢測到的大部分Sn化合物是這類物質,因而拉曼光譜呈現復雜的多峰融合寬化。 另一種情況是生成的Sn化合物由于再結晶等因素的影響顆粒尺寸細化,此時表層分子振動模式占主導地位取代常規的SnO2晶體分子振動。 同時在淺藍色銹蝕層中還能檢測到孔雀石,拉曼位移為1494,1368,1098,1062,755,721,537,434,354,272,223,183 cm-1,推測淺藍色粉狀銹蝕物的顏色一方面可能來源于孔雀石的綠色與Sn化合物白色的混合,另一方面也可能與非晶態物質中保留的未完全擴散的二價銅離子有關。 對于Ⅱ型分層結構,如圖3(b)所示,淺藍色銹蝕物粉末主要含有非晶態Sn化合物與孔雀石。淺藍色銹蝕層外側的深藍色銹蝕層及最表面的黃白色層主要銹蝕物組成為磷氯鉛礦與白鉛礦,其中磷氯鉛礦(Pb5(PO4)3Cl)的拉曼位移為947,923,575,525,420,395 cm-1白鉛礦(PbCO3)的拉曼位移最強峰位置為1055 cm-1。 對于Ⅲ型分層結構,如圖3(c)所示,其淺藍色銹蝕物同樣只能檢測到孔雀石與非晶態Sn化合物以及少量的白鉛礦和磷氯鉛礦,最外層深綠色銹蝕層中檢測到的物質為孔雀石,拉曼位移為1493,1368,1098,1062,755,721,537,434,354,272,223,182,155 cm-1,值得注意的是最外層深綠色孔雀石的拉曼信號峰的尖銳程度明顯優于內部淺藍色粉末銹蝕物層中的孔雀石,這與外部深綠色銹蝕層質地更堅硬,晶體結構更好有關。 為了更進一步直接反映不同腐蝕產物在不同層次之間的分布關系,利用X射線熒光光譜儀對樣品的橫截面進行了元素面掃描,如圖4所示。 圖4 對三星堆出土青銅器物銹蝕物橫截面的元素面掃描結果 對Ⅱ型及Ⅲ型銹蝕物分層結構中Cu、P、Pb、Sn這四種主要元素進行了面掃描分析,框選區域為面掃描區域,其中圖4(a)所示為II型銹蝕物分層結構,圖4(b)、(c)所示為Ⅲ型銹蝕物分層結構,圖4(b)和(c)是針對同一樣品不同區域進行的掃描。 由圖4(a)可見,在外層的黃白色層中主要分布的是Pb元素,幾乎沒有Cu元素和Sn元素,同時還有P元素存在,結合拉曼結果可知,最外層白色層為白鉛礦及磷氯鉛礦的混合物;內部淺藍色銹蝕物層中主要分布的是Cu元素和Sn元素,也有P元素分布,內部淺藍色層包含成分為孔雀石+非晶態Sn化合物以及少量磷氯鉛礦。 由于Ⅲ型腐蝕物分層結構比較復雜,為了保證結果的可靠性,選擇兩個不同的區域進行驗證,如圖4(b)、(c)所示,分析結果顯示規律相同,上方最外層的深綠色銹蝕層與下方中間深綠色銹蝕層只有明顯的Cu元素分布,應為結晶良好的孔雀石,圍繞金屬層兩側的淺藍色粉末銹蝕層主要分布P、Pb、Sn和少量銅,主要組成為磷氯鉛礦、白鉛礦、非晶態Sn化合物以及孔雀石,但最下方的表層深藍色區域幾乎沒有Cu元素分布,只有Pb、Sn、P元素分布,主要包含物質應為白鉛礦、磷氯鉛礦及非晶態Sn化合物。 總結來看,在三星堆青銅器的淺藍色粉末銹蝕物中有兩種腐蝕產物是此前研究中沒有報道的,一種是含P的腐蝕產物(磷氯鉛礦),另一種是非晶態的Sn腐蝕產物。 磷氯鉛礦(Pb5(PO4)3Cl)并不是三星堆出土青銅器獨有的銹蝕產物,在中國南方一些出土青銅器表面銹蝕產物中也有發現。例如緊鄰長江支流彭溪河的重慶云陽縣李家壩遺址出土銅劍上曾發現有磷酸銅、磷氯鉛礦等特殊腐蝕產物;重慶市開州區余家壩遺址出土的青銅劍上的白色腐蝕產物也存在明顯的磷氯鉛礦;廣州小谷圍漢墓出土青銅器中也發現少量磷氯鉛礦;重慶市云陽縣絲栗包遺址出土的一件青銅耳杯上也發現明顯的磷氯鉛礦,且分層情況與三星堆的非常接近,都是在銹蝕物最外層有磷氯鉛礦白色層,靠近金屬層的內部銹蝕層也有磷氯鉛礦,中間可能出現不含磷氯鉛礦的白鉛礦層。 之前關于三星堆器物表面粉狀銹蝕物中白鉛礦的形成機理已經有較成熟的理論闡述,但關于磷氯鉛礦的形成,目前只有一些關于形成機理的化學反應推測,總結來看必須有兩個條件:1)環境中有磷酸根離子來源;2)應有豐富的水存在。 這兩個條件三星堆遺址均滿足,其中三星堆祭祀坑伴隨青銅器一起埋藏的還有大量的象牙,其內部的羥基磷酸鈣及降解成分磷酸鈣都可以為土壤中的磷酸根離子提供來源,本次試驗針對所提取樣本器物周圍的土壤樣本進行了離子色譜測量。在土壤環境中發現明顯的磷酸根離子存在,平均質量濃度為28.77 mg/kg。同時,氯離子的含量很低,相比之下幾乎不含氯離子,這也可以一定程度上解釋三星堆出土器物很少出現傳統含氯有害銹蝕物。 三星堆祭祀坑離地表不超過2 m,周圍水田密布,耕作活動頻繁。地面水的滲透很多,地面水是一種飽含氧氣的水,這就使祭祀坑常年處在一種飽水且富氧的環境中。在這樣的環境中,青銅器表面形成的碳酸鉛會慢慢轉化為更穩定的磷氯鉛礦,同時氯離子由于遷移能力強,能夠滲透進入靠近金屬層的位置,并與銹蝕層內部的鉛氧化物反應被固定在磷氯鉛礦中,這也解釋了銹蝕層內部靠近金屬部分與表面同時存在磷氯鉛礦,這一過程也保證了氯離子不會繼續參與離子遷移從而阻斷了含氯有害銹蝕物的形成。 黃希等在江西海昏侯墓出土的青銅器中也發現有非晶態Sn化合物的存在,且同樣表現為器物內部的淺藍色粉末狀銹蝕。關于非晶態Sn化合物的形成機理研究較多,關于青銅中Sn元素的腐蝕過程,很多理論都支持Sn元素傾向于不發生遷移而在原位形成非定型的Sn化合物。 關于三星堆青銅器的金屬基體已經有大量的研究,研究認為三星堆青銅器為鉛錫青銅和錫青銅,且金相結構顯示存在大量α固溶相,由此也可以從另一個角度解釋在三星堆青銅器銹蝕物中大量非晶態Sn化合物的存在。 通過對幾件出土于三星堆3號祭祀坑青銅器樣品的綜合分析,獲得了關于三星堆青銅器表面特征淺藍色粉狀銹蝕物的新認知。 在淺藍色粉狀銹蝕物中發現了此前未見報道的非晶態Sn化合物以及磷氯鉛礦,這兩種成分與孔雀石及白鉛礦一起構成了淺藍色粉狀銹。 同時總結了淺藍色粉狀銹存在的三種分層形式:Ⅰ型為淺藍色粉狀銹層,直接暴露于最外側;Ⅱ型為在I型的基礎上,外層還有一層黃白色銹層,主要成分為磷氯鉛礦與白鉛礦;Ⅲ型為在Ⅱ型的基礎之上,在黃白色銹層之外又生長的一層致密孔雀石或藍銅礦層。 新發現的磷氯鉛礦與三星堆青銅器埋藏環境中的象牙及較高含水率土壤存在關聯。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414