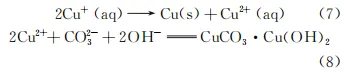

汞齊鎏鍍技術是中國古代金屬表面處理領域重要的技術創新,在世界鎏鍍技術發展歷程中占有極其重要的地位。迄今為止,考古學證據顯示我國在漢代就已經大量使用鎏鍍青銅器,形成了比較完善的鎏金和鎏銀技術。 鎏金,也稱為汞鍍金或者火鍍金,是將泥膏狀金汞齊涂抹在器物表面,采用低溫炭火烘烤蒸發部分汞,最終形成主要由金和汞組成的金屬間化合物層。泥膏狀金汞齊的組成十分復雜,如綿陽雙包山二號漢墓出土的銀白色膏狀金汞齊,液態汞包裹著顆粒狀、管狀和棒狀顆粒。低溫烘烤過程造成金屬汞流失,導致鎏金層出現顆粒和棒狀結構,從而形成微孔和縫隙,為物質遷移提供了重要的傳輸通道。 鎏金層與金屬本體會發生雙金屬腐蝕,而鎏金層孔洞結構特別利于腐蝕產物遷移,從而造成鎏金青銅器出土后總覆蓋一層厚厚的銹蝕。鎏金層組成和結構特點造成了鎏金青銅器除銹難度增加。呂良波研究發現,采用化學方法除銹易造成鎏金層的脫落,源自化學清洗組分滲透進鎏金層下層,腐蝕銹蝕而導致鎏金層脫落。邵安定也認為鎏金層孔隙和銹蝕層器除銹難。 巫山近年來出土了1000余件鎏金青銅器,成為巫山博物館藏品中類型最豐富、數量較多的文物。這些器物出土后幾乎都覆蓋了一層厚厚的銹蝕,嚴重影響了鎏金青銅器的外觀,見圖1。其中,圖1(d) 是化學濕法除銹后的一件鎏金銅盤,鎏金層嚴重脫落和變色。 圖1 巫山博物館館藏鎏金青銅器和銅器照片 因此,為了進一步了解鎏金青銅器銹蝕特征,筆者利用現代檢測技術對巫山出土鎏金銅器殘片進行了金相學考察,開展了銹蝕層組成、結構和形貌分析,以期進一步探討鎏金青銅器銹蝕特征,為其科學保護提供重要的參考數據。 本次試樣采自巫山博物館館藏的鎏金銅器碎片,1號樣品具有暗紅色的鎏金層,表面覆蓋著墨綠色銹蝕,2號樣品具有亮黃色的鎏金層,表面覆蓋著綠色銹蝕,見圖2。 圖2 巫山博物館館藏鎏金青銅碎片的圖片 為了觀察樣品銅基體的金相組織,首先在樣品上切割尺寸5mm×5mm的樣塊,按照斷面朝外的方式包埋鑲嵌在環氧樹脂E44中,然后采用金相砂紙逐級研磨試樣,并采用拋光機和拋光液拋光成鏡面效果,采用無水乙醇超聲清洗3min后,冷風吹干放置在密封袋中備用。樣品首先采用光學顯微鏡(OM,尼康,EPIPHOTTME200型) 進行銹蝕種類和結構觀察,最后采用氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕劑來顯示顯微組織。 配制氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕劑(氯化鐵:鹽酸:超純水=5g:50mL:100mL)時,先在濃酸鹽中加入氯化鐵,再緩慢加超純水直至氯化鐵全溶。由于銅基體樣品在組成結構及腐蝕程度上存在差別,需要通過調控侵蝕時間和侵蝕劑濃度以發現樣品色澤略有變化為準。如果樣品色澤變化迅速和明顯,則需要減少侵蝕時間或降低侵蝕劑濃度,反之亦然。 采用掃描電子顯微鏡(SEM,FEI,Quanta200型) 觀察鎏金層表面形貌特征,測試條件為高真空模式(真空度低于6×10-3Pa),加速電壓20kV,噴金處 理 樣 品。采 用 激 光 掃 描 共 聚 焦 顯 微 鏡 (LCSM,KeyenceVK-X250K型) 觀察鎏金層 表面赤銅礦銹斑的分布特點,激光光源為108nm,采用VK-X serious多文件分析軟件進行銹斑截面輪廓線分析。采用高分辨X射線衍射儀(XRD,日本理學,SmartLab型) 對剝離的鎏金層薄片進行物相檢測分析,掃描角度為10°~70°,管電壓為45kV,管電流為200mA。 2. 1 鎏金銅片顯微組織 由圖3可見:鎏金銅片顯微組織不規則,α相中存在界面平直和晶片較厚的孿晶組織,屬于典型退火孿晶。退火孿晶包括3種典型形式:晶界交界處的退火孿晶、貫穿晶粒的完整退火孿晶、一端終止于晶內的不完整退火孿晶,圖3(a)中白色方框內所示就是典型的不完整退火孿晶,孿晶厚度最大為15μm。 圖3 鎏金銅片基體的顯微組織 優異延展性是實現金屬鍛打成器的基礎,鍛造技術用于金屬加工至遲出現在我國新石器時代晚期,如玉門火燒溝遺址出土了一批熱鍛銅制品。同時,鍛造技術被廣泛用于金箔等黃金制品,以及銀制品的加工。紅銅基材易于鍛造,而青銅合金鍛造則需要溫控,如金沙遺址出土含錫量22%(質量分數)的青銅片需要控溫520~586℃或586~798℃,使青銅組織處于易機械加工的α+γ或α+β相區。 銅族金屬及其合金一般是具有中等和低層錯能的面心立方金屬,在熱變形過程中容易出現動態再結晶和退火孿晶組織,再結晶體積分數及晶粒尺寸明顯隨著溫度的升高而增大,同時退火孿晶的數量也會增加,其取向差變大。由于其界面能較低,退火孿晶能夠影響材料的很多性能,例如耐蝕性、抗疲勞性能,同時高密度退火孿晶的存在也能夠大幅提高材料的性能。 峽江地區鎏金銅器種類豐富,器類包括兵器、工具、服飾器、棺飾、搖錢樹、車馬飾、生活用具、漆器飾件和其他裝飾品共九類。其中,這兩件鎏金銅棺飾和大部分鎏金薄片型銅棺飾都采用了紅銅鍛打成型的方式,如麥沱墓群出土東漢鎏金銀銅棺飾 (99WMM47:84) 、高唐觀墓群出土東漢鎏金銅棺飾 (2000WGM18:20-2) 、水田灣墓群出土東漢鎏金銅棺飾(2000WSM2:16) 和館藏東漢人與鳳鳥鎏金銅棺飾(B555)。大部分鎏金銅棺飾在出土后并沒有因為胎體較薄而腐蝕嚴重,基本上都保留了大部分的銅質胎體,這種優異耐腐蝕性能與其純銅材質和熱變形加工方式有著密切的關系。 2. 2 鎏金銅片樣品斷面結構 由圖4可以發現,鎏金層處于銹蝕層之間,上層為綠色孔雀石銹蝕,下層為暗紅色的赤銅礦銹層,形成了類似夾芯的“三明治”型銹蝕結構。金汞齊涂敷于銅片表面后,能夠滲透進銅片表層造成表層銅原子溶解,并在隨后的烘烤過程中在鎏金層與銅片之間形成Cu-Hg-Au金屬間化合物,增強了鎏金層附著力。然而,鎏金層與銅片之間由于腐蝕生成的赤銅礦銹蝕會極大減弱鎏金層的附著力,使得鎏金層在表面除銹過程中變得脆弱,易于剝離。 鎏金銅片樣品會因為鎏金層與紅銅本體的化學活潑性差異,發生電化學腐蝕(雙金屬腐蝕),加快紅銅本體的吸氧腐蝕,反應見式(1) 和(2) 。 圖4 鎏金銅片樣品斷面的光學顯微照片 2. 3 鎏金層表面形貌 汞齊鎏金技術主要通過汞劑蒸發形成金屬間化合物形成類似黃金色澤的鎏金層,金屬間化合物之間出現了大量的微觀孔道。1號樣品鎏金層中分布著顆粒狀形態的化合物,而2號樣品鎏金層中分布著棒狀形態的金屬間化合物(圖略)。 這種晶界缺陷形成的通道能夠加速物質遷移,有利于銅基體溶解、遷移和沉積,也能為埋藏環境中土壤溶液滲透,以及大氣環境中有害氣體吸附提供微觀通道。 為了進一步觀察金箔表面形貌,采用LCSM對兩件鎏金銅片樣品表面進行了形貌觀察。金箔局部生長著尺寸不一的磚紅色赤銅礦銹蝕塊。 沿著圖5中所示路徑繪制該區域赤銅礦銹蝕層的輪廓線,可以測得赤銅礦高出鎏金層外表面約為6μm。鎏金層表面銹蝕分布特征說明了銅基體在電化學腐蝕中形成的Cu+與OH-生成氫氧化亞銅,氫氧化亞銅分解生成氧化亞銅(Cu2O) ,見式(3)和(4) : 圖 5 鎏金層中紅色赤銅礦銹斑及其輪廓線圖 因此,依據這兩件鎏金銅片樣品銹蝕結構特征,結合鎏金銅片的電化學腐蝕反應,可以進一步了解鎏金銅器在重慶地區土壤埋藏環境中銅的溶解、擴散和沉積等遷移機制。鎏金層與紅銅片在土壤埋藏環境初期形成了雙金屬腐蝕,紅銅基體作為犧牲陽極發生溶解后生成亞銅離子生成了Cu2O,形成了生長在鎏金層外側的赤銅礦銹蝕,在水、氧和二氧化碳的參與下轉化成為碳酸鹽或者其他類型銅銹, 最終形成了“三明治”銹蝕結構,主要反應見式(5)和(6) 。 2. 4 鎏金層的X射線衍射分析 采用XRD對鎏金層進行了物相分析(圖6),結果顯示鎏金層以Au9Hg金屬間化合物為主,也存在Cu2O、孔雀石(CuCO3·Cu(OH)2) 和Cu單質。 圖 6 裸露鎏金層的 XRD圖 一般來講鎏金層中銅元素會和金形成金屬間化合物,XRD檢測出了明顯的單質銅的峰,源于Cu+在溶液狀態下發生的歧化反應所生成的Cu2+與碳酸根、氫氧根結合生成孔雀石等銹蝕產物,反應見式 (7) 和(8) 。 古代青銅器銹蝕中也常觀測到一些細小的純銅顆粒,其形成機制與Cu+在酸性和中性環境中的歧化反應關系密切。通常認為Cu+在干燥環境中是比較穩定的,但在潮濕環境中很不穩定,容易發生歧化反應或者氧化反應。SHIM等發現Cu單質在飲用水中可以生成Cu2O、氧化銅和氫氧化銅,而Cu2O隨著時間的推移逐漸加厚。 我國南方水坑中青銅器在剛出土時,大部分能夠觀察到表面覆蓋著一層厚厚的粉末狀磚紅色銹蝕,這層紅色銹蝕隨著時間推移逐漸轉變為黑色氧化銅、綠色孔雀石或者其銅銹,如湖北九連墩楚墓出土青銅器和北方干燥環境埋藏青銅器表面的棗皮紅。 此外,九連墩楚墓中埋藏較深處水坑中青銅器保存較為完好,而埋藏較淺的車馬坑出土青銅器大部分幾乎完全礦化。這說明青銅器受到不同地質環境、微環境以及自身組成結構的影響,出土后銹蝕有所差別。圖4顯示紅色銹蝕層中也分布著零星的綠色孔雀石銹蝕塊,在綠色孔雀石銹蝕層中也出現了紅色赤銅礦顆粒,這也說明銹蝕層微環境對于區域銹蝕發展有著顯著影響。 地處三峽地區的巫山屬亞熱帶濕潤季風氣候,降水充沛且雨季周期變化大,導致土壤長期處于地下水浸漬和潮濕狀態,極大地增強了土壤的腐蝕性。此外,相關研究表明三峽壩址為砂質土壤,排水狀況良好,但保水能力不高,土壤腐蝕等級為II級。因此,古代青銅器和鐵器在重慶三峽地區出土后,往往呈現非常嚴重的腐蝕,鐵器基本殆盡,大部分青銅器也由于銹蝕嚴重只剩部分金屬胎體。 巫山鎏金銅器腐蝕與自身組成結構、埋藏環境和銹蝕微環境密切相關,純銅基體保存狀態一般都優于同一墓葬出土的青銅器,主要是純銅基體為純銅熱鍛成型,熱鍛加工硬化改善了其力學性能和耐腐蝕性能。 鎏金層與銅基體之間發生了雙金屬腐蝕,銅基體腐蝕以吸氧腐蝕為主,生成的赤銅礦會沿著鎏金層中晶界缺陷和殘破區域擴展,在鎏金層外表面緩慢轉化為綠色的孔雀石等銅銹,形成了鎏金層處于紅色赤銅礦銹蝕層和綠色孔雀石銹蝕層之間的“三明治”型結構特征。 赤銅礦銹蝕層位于鎏金層和金屬本體之間,破壞了鎏金層與銅片間結合狀態,導致鎏金層只能附著在脆弱的赤銅礦銹蝕層上。激光共聚焦掃描顯微鏡照片顯示赤銅礦銹蝕在鎏金層表面呈片狀分布,說明部分赤銅礦銹蝕已經穿過鎏金層中孔道和裂隙生長到鎏金層外側,這部分銹蝕與下層緊密結合像突出鉚釘,起到保護鎏金層的作用。 因此,鎏金銅器的除銹和保存都需要慎重對待,在除銹時,應注意減少對鎏金層或者其下具有保護性赤銅礦銹蝕的損害,在館藏保存中采用適宜封護劑和必要環境控制等措施維持赤銅礦的穩定。 作者: 金普軍1 ,楊小剛2 ,李乃勝3 ,邵安定4 ,徐舵2,何貝1 工作單位: 1. 陜西師范大學材料科學與工程學院 2. 陜西考工文物保護修復科技研究院有限公司, 3. 國家文物局考古研究中心考古實驗室與科技保護研究所 4. 陜西省文物保護研究院 來源:《腐蝕與防護》2025年1期

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

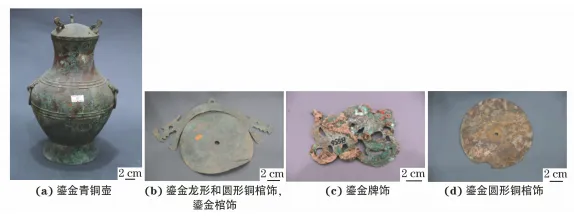

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

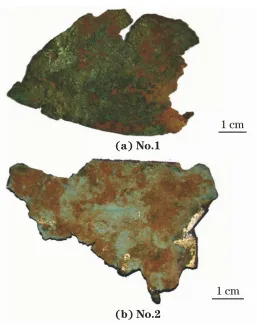

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

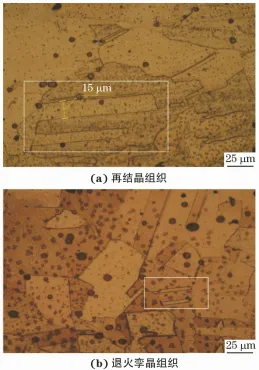

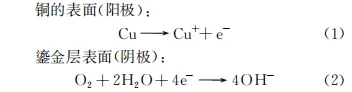

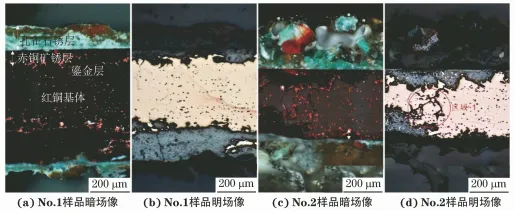

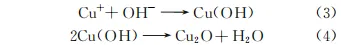

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414