某城市埋地輸油管道材料為25號鋼,管道由無縫鋼管和沖壓彎頭焊接而成,設計壓力為0.6MPa,規格為273.1mm×7.1mm(長度×外徑),彎頭角度為90°,安裝條件為R=5D(R為管線彎曲部分安裝半徑,D為彎管直徑)。該彎管服役約10個月后,在焊接彎管處開裂并發生泄漏現象。

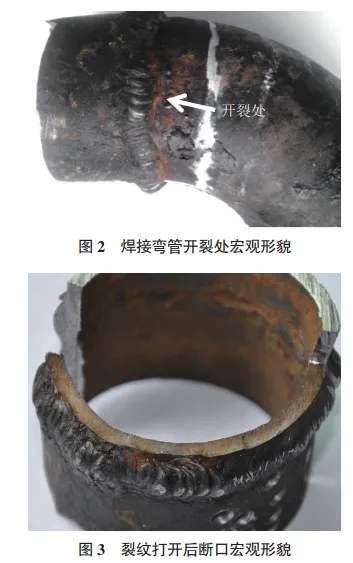

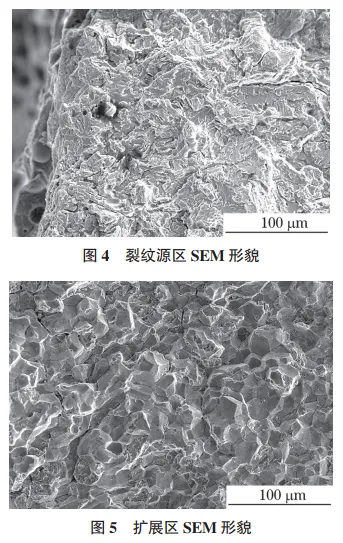

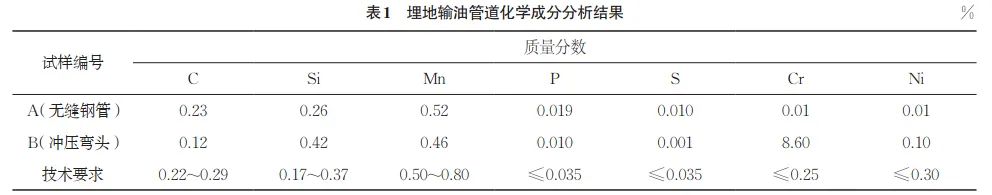

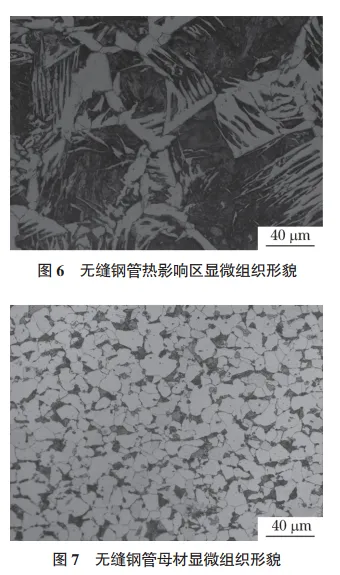

研究人員采用宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡(SEM)分析、金相檢驗等方法對焊接彎管開裂的原因進行分析,并提出了改進建議,以防止該類問題再次發生。 1.1 宏觀觀察 埋地輸油管道焊接彎管開裂現場如圖1所示。由圖1可知:開裂處位于焊接彎管處;管道底部懸空,基體被沖散。經現場勘查發現,該管道前側排水系統之前發生泄漏,導致管道底部基土被沖散,焊管受上方管道擠壓,在沖壓彎頭附近發生彎曲變形。 將焊接彎管處剖開,焊接彎管開裂處宏觀形貌如圖2所示,整段裂紋沿焊縫環形分布,裂紋源在焊 縫附近,裂紋長度約為80mm,且穿透管壁。在裂紋兩端沿垂直于裂紋方向將鋼管鋸開,從而打開斷口,斷口宏觀形貌如圖3所示。由圖3可知:斷口幾乎沒有發生塑性變形,呈一次性脆性開裂形貌特征,裂紋從焊管外表面起始,裂紋源處未見異常原材料缺陷。 1.2 SEM分析 將裂紋打開后的斷口置于掃描電鏡下觀察,結果如圖4所示。在裂紋源處未見異常缺陷。圖5是擴展區SEM形貌,該區域微觀形貌特征以沿晶開裂為主。 1.3 化學成分分析 在無縫鋼管和沖壓彎頭上各自取樣,對試樣進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:該焊接彎管A處(無縫鋼管)材料為25號鋼,B處(沖壓彎頭)材料鉻元素含量較高,質量分數為8.6%。較高的鉻元素含量使得該材料淬透性較好,在焊接冷卻后容易形成馬氏體,裂紋敏感性較大,不適合作為焊接彎管的選材。 1.4 金相檢驗 在開裂的焊接彎管上取截面,制成金相試樣,用硝酸乙醇溶液腐蝕,圖6為無縫鋼管熱影響區顯微組織形貌。由圖6可知:該處組織為珠光體+ 針條狀鐵素體,具有魏氏組織傾向。圖7是無縫鋼管母材區顯微組織形貌,組織為珠光體+ 等軸鐵素體,鐵素體晶粒較細,根據GB/T 6394—2017《金屬平均晶粒度測定方法》,其晶粒度級別為9級。沖壓彎頭側熱影響區和母材區白色光亮,未見明顯腐蝕痕跡,說明該區域材料耐蝕性較好,這與化學成分分析結果相符。沖壓彎頭處鉻元素含量較高,屬于馬氏體不銹鋼,因此使用硝酸乙醇無法腐蝕。使用王水溶液對該區域進行腐蝕,沖壓彎頭熱影響區組織為馬氏體(見圖8),晶粒度級別為7 級。圖9是沖壓彎頭母材區顯微組織形貌,為球化珠光體+鐵素體。 1.5 硬度測試 分別對焊縫區、沖壓彎頭熱影響區、母材區進行維氏硬度測試,沖壓彎頭熱影響區硬度達到424 HV0.5,遠大于母材區(198 HV0.5)和焊縫區 (210 HV0.5),這是由于焊接彎管在焊接冷卻后生成脆而硬的馬氏體。 該彎管鋪設位置為土質結構,彎管兩頭的直管處于固定狀態,經現場勘查發現,該管道前側排水系統之前發生泄漏,導致管道底部基土被沖散,此外挖掘和安裝也會導致彎管部位土質變松軟,臨近路面修復過程中,重載工程車碾壓會使彎管部位承受較大載荷,向下產生微小位移,重載車輛經過后彎管又恢復到原始位置。彎管下方無土質支撐,且需要承受自身管道和上方土質的質量,在彎管下方會持續承受壓力。 經過化學成分分析,焊接彎管材料為馬氏體不銹鋼,鉻元素含量高達8.60%,使該材料淬透性極高,導致焊接后容易在熱影響區形成硬而脆的馬氏體,因此該材料焊接性能較差。開裂焊接彎管熱影響 區存在硬而脆的馬氏體,而高硬度的馬氏體氫脆敏感性較大,在受到持續拉伸應力的作用下,極易發生氫致延遲性斷裂。馬氏體含有較多晶界和位錯缺陷,是一種非平衡組織,其引發氫脆的概率遠高于其他組織,由于氫在馬氏體相中的擴散系數比在鐵素體中低,加之具有大組織應力特征,極易發生氫致斷裂。導致氫致斷裂的氫氣來源主要有兩種:內部氫和外部氫。內部氫是因為金屬材料在冶煉、焊接等加工過程中吸收了氫氣;而外部氫是因為在泥土潮濕環境下,氫濃度較高,氫氣以原子形式滲入鋼中,被鋼的基體溶解吸收,形成分子氫的富集,造成氫脆。氫濃度隨著空氣濕度的增加而增加,高強度馬氏體鋼在濕度不小于30% 的空氣環境下就存在氫致斷裂的風險。 (1)該開裂埋地輸油管道由無縫鋼管和沖壓彎頭焊接而成,無縫鋼管材料符合25號鋼的國標要求,而沖壓彎頭材料鉻元素含量高達8.60%,屬于馬氏體不銹鋼,其焊接性能較差。 (2)該埋地輸油管道彎管前側排水系統之前發生泄漏,彎管底部基土被沖散,彎管下方無土質支撐,彎管下方會持續承受壓力。 (3)該埋地輸油管道開裂呈沿晶擴展特征,具有氫致延遲性斷裂特征。 (4)導致埋地輸油管道氫致延遲性開裂的主要原因與沖壓彎頭選材不當有關,建議選擇25號鋼進行替代,可適當增加彎頭的壁厚,避免介質沖刷彎頭帶來的減薄風險,或者優化焊接工藝,避免魏氏組織的形成。此外,彎管前側排水系統泄漏導致彎管底部基土被沖散是導致開裂的直接原因。

作者:金蘇柯1,羅嬋媛1,胡家喜1,潘安霞2 單位:1. 江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院 常州分院; 2. 常州大學 機械與軌道交通學院 來源:《理化檢驗-物理分冊》2024年第12期

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414