大馬士革鋼,原產地是古印度。現代泛指表面具有花紋的鋼材。古代稱之為烏茲鋼。古印度出產的“烏茲鋼錠”是制作刀劍的頂級用鋼,每年阿拉伯商人都要向印度進口大量的鋼錠用于武器制造。

這種鋼在鑄造成刀劍時表面會有一種特殊的花紋——穆罕默德紋,所以它是屬于花紋鋼中的鑄造型花紋鋼,區別于折疊鍛打形成的焊接型花紋鋼。因為花紋能夠使刀刃在微觀上形成鋸齒(肉眼無法分辨),使得刀劍更加鋒利。

大馬士革鋼因其神秘的花紋圖案、古老的傳說和自身的優異性能,被制成的刀具深受人們喜愛。真正的大馬士革鋼又稱為結晶花紋鋼,是一種古代粉末冶金和鍛造技術完美的結合。

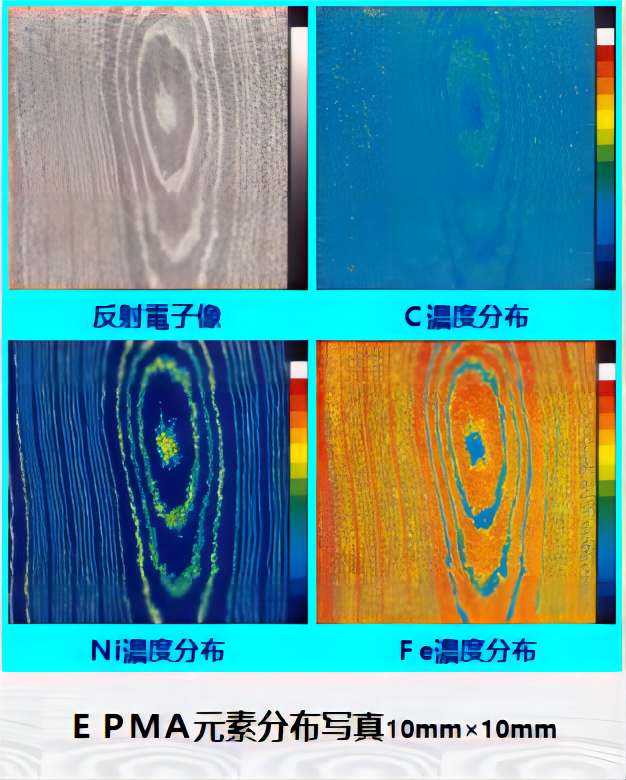

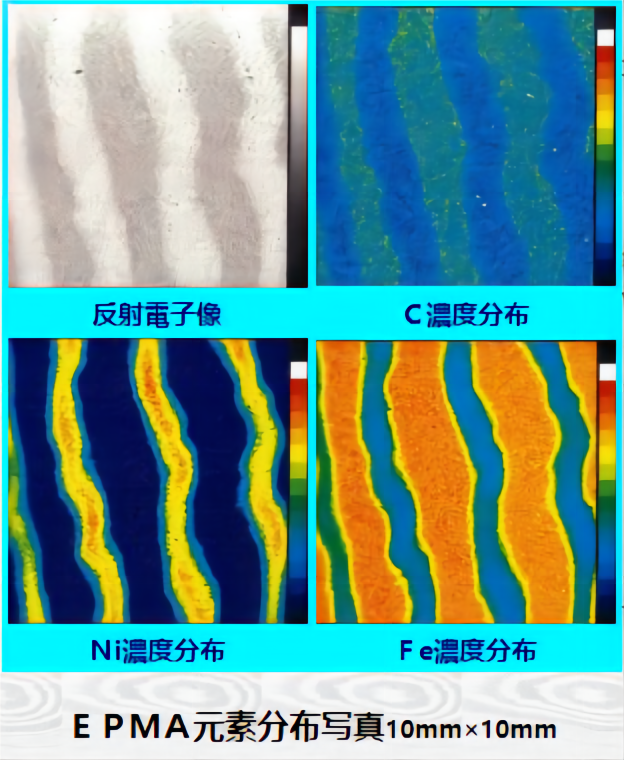

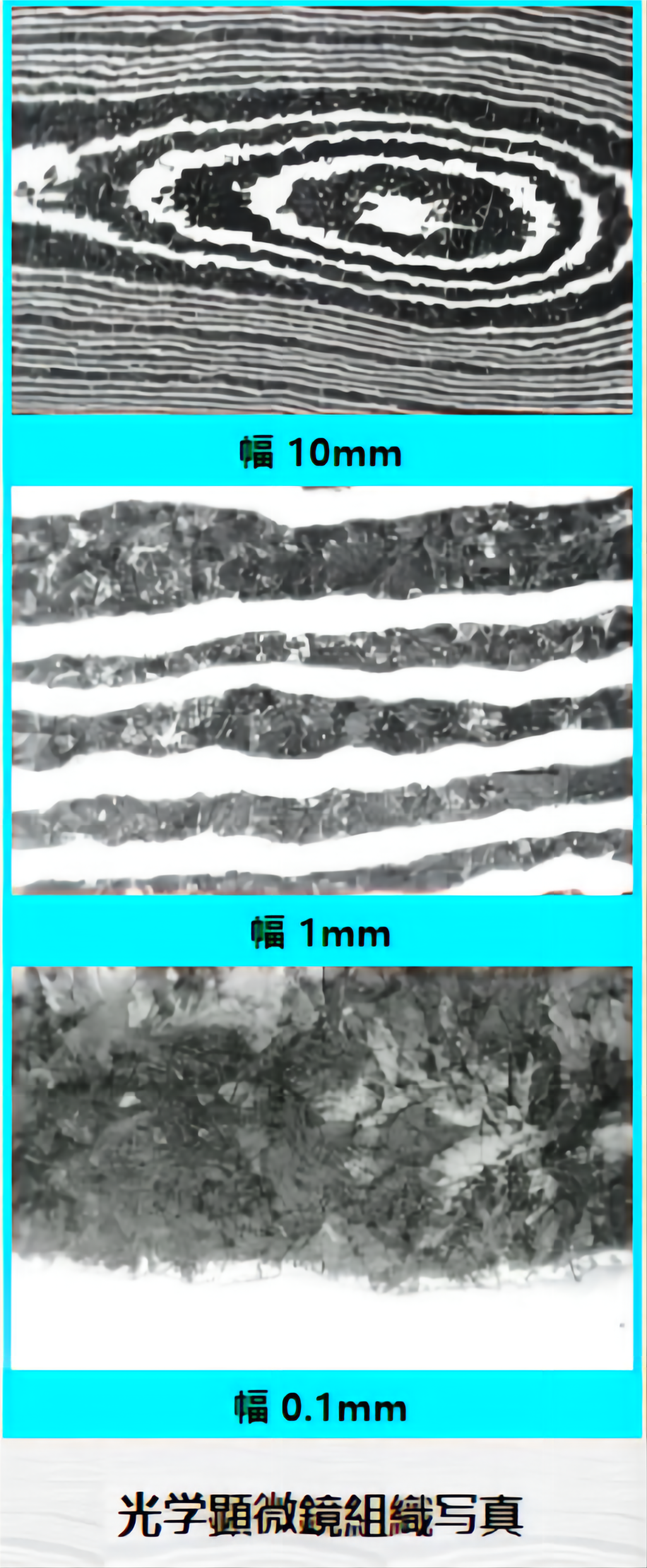

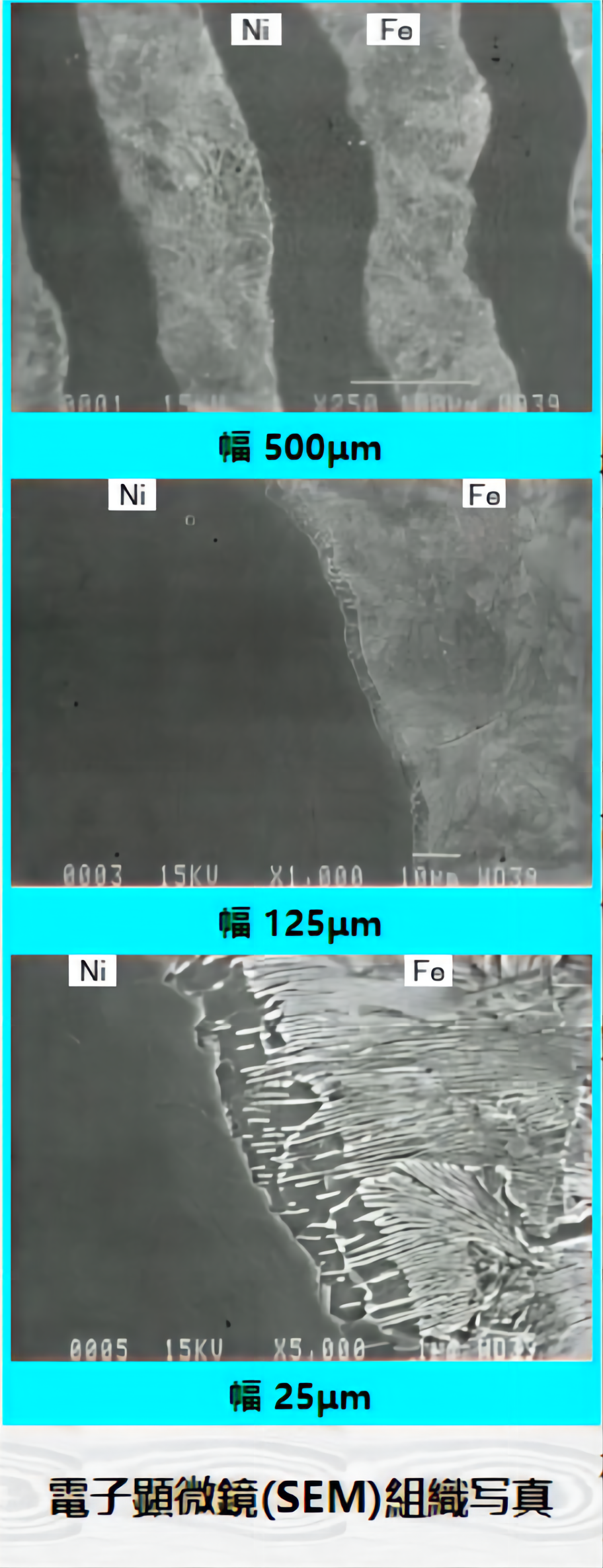

大馬士革鋼上的花紋其實是兩種性質不同的材料:亮的地方是純的雪明炭鐵,其硬度比玻璃還大;暗的地方則屬于沃斯田鐵和波來鐵。整體含碳量大約在1.5%~2.0%之間。在韌性高的波來鐵里均勻散布著比玻璃還硬的雪明炭鐵,使得大馬士革鋼刀可以具有非常鋒利的刀鋒,以及非常堅韌而不會折斷的刀身。

大馬士革鋼的花紋和摺疊鋼有明顯的差別。大馬士革鋼花紋比較細致,看起來比較自然,黑白的對比也比較大。在古代由于經常出現人們會在刃上喂毒的情形,造成很多大馬士革鋼的刀刃呈現黑色。在黑色的刀刃上分布著亮晶晶的雪明炭鐵,古代波斯人把它形容成像夜空中的繁星一樣漂亮的花紋。經常有人將大馬士革鋼、烏茲鋼、鑌鐵三者混淆,其實它們是不能混為一談的。

易混淆的三種鋼

印度鋼

是一種坩堝冶煉的超高碳鋼(含碳量在1.5%~2%),在公元前6至5世紀時,由位于古印度西北角的Hyderabad(翻譯為“海得拉巴”,現在屬于巴基斯坦)的冶煉工人制成的,后來被售到“安息”(波斯)、條支甚或是埃及等。

其冶煉方法是將黑錳礦、竹炭及某些植物葉子密封在一個陶爐里燃燒加熱,當這些東西熔化后,其渣滓形成一團金屬,然后將此金屬反復熔化、冷卻四五次,最后煉成直徑為5英寸,厚度為0.5英寸,重約2英鎊的金屬塊。(參見文獻:William.Reid的《西洋兵器大觀》)

烏茲鋼

在印度被制成的金屬塊,不能直接被命名為大馬士革鋼,而它們被叫做大馬士革鋼,是因為這些金屬被販賣到大馬士革(位于今天的敘利亞境內)這個城市后,用來煉制成武器,即大馬士革劍(或大馬士革刃)之后,才得名的。或者應該這樣說:當中世紀歐洲入侵耶路撒冷(即十字軍東征)時期,歐洲人看到他們的敵人使用這種武器時,就以為這種原材料是來自印度的武器,就是在大馬士革取材制煉的,因此就有了“大馬士革鋼”這個說法。

至于“印度鐵”,姑且是看作以這個金屬塊來源而進行的命名,而“烏茲(Wootz)”則可能是最原始的叫法。另外,大概是因為“Wootz”被簡單翻譯成“烏茲”,中國人可能不好理解,所以第一位翻譯它的人就直接命名為“印度鐵”,有利于理解。

烏茲鋼錠

綜上所述,應該是先有“烏茲(Wootz)”,然后才有“大馬士革鋼”(Damascus steel),“烏茲(Wootz)”因為出產于印度故也被翻譯作“印度鐵”。

鑌鐵

鑌鐵(fagoted iron)是古代的一種鋼,把表面磨光再用腐蝕劑處理,可見花紋,又稱“賓鐵”。明代曹昭的《格古要論》卷六記載:鑌鐵有旋螺花、芝麻雪花;常用的腐蝕劑為金絲礬,又名黃礬(硫酸鐵)。

鑌鐵原產波斯(今伊朗)、罽賓(今克什米爾)、印度等地,約在南北朝時傳入中國。此后中國也掌握了制煉鑌鐵的技術。元朝工部設鑌鐵局,明代新疆、山西都產鑌鐵。古代近東、南亞有花紋的鋼器分為兩大類:一種以印度烏茲(Wootz)鋼為原料制成;一種以高碳鋼和熟鐵疊打而成。唐慧林《一切經音義》卷55所述:鑌鐵“以諸鐵和合”,當指后者。鑌鐵主要用來制作刀劍,鑌鐵劍極其鋒利,有“吹毛透風”之譽。(參見文獻:張子高、楊根的《鑌鐵考》,《科學史集刊》第7期)

“鑌鐵”不是“大馬士革鋼”的同義詞,更接近于坩堝鋼系列。鑌鐵更象由中亞的布拉特鋼加工得來,而由南亞烏茲鋼加工得到的大馬士革鋼卻很少見(不是絕對沒有)。

“大馬士革鋼”最先開始是“烏茲”(Wootz)的同義詞,后來由于大馬士革鋼制造工藝失傳,同時隨著現代鋼鐵工業的發展,到了現在已經成了“表面花紋鋼”的代名詞。

從大馬士革鋼到不銹鋼

公元前4世紀左右,有記載稱,印度王子波魯斯曾送給亞歷山大大帝一塊重達30磅(約15公斤)的純印度鋼鐵,彼時印度鋼鐵已經聲名鵲起。

在十字軍東征期間,大馬士革劍被尊為無雙之劍,作為皇室傳家寶流傳下來。十字軍騎士也為擁有大馬士革劍而自豪。然而,隨著槍支的出現,大馬士革劍失去了往日的榮光,逐漸過時。

18 世紀下半葉,隨著工業革命的發展,工業領域需要大量優質、廉價的金屬。于是科學家們紛紛致力于從根本上研究金屬的特性,此時,大馬士革鋼(烏茲鋼)再次成為人們關注的焦點。

一位在印度的英國旅行者P. Scott對當地的烏茲鋼產生了興趣。他在孟買購得了幾塊烏茲鋼,帶回家并交給了英國皇家學會。

著名科學家邁克爾法拉第(電磁感應之父)也投身于對烏茲鋼的研究。但是法拉第的目的可不是研究鋼鐵本質,而是制作出比大馬士革刀更好的刀。因為當時他在歐洲一家著名的刀具廠上班,老板給他布置了這項任務。

也許受到童話里巫師用“七種混合物”熬制神奇藥水的影響,法拉第試圖通過在鋼鐵中添加各種貴金屬,然后對比它和烏茲鋼的區別,來破解大馬士革鋼成分之謎。據說他總共添加了79種貴金屬元素,制成了含有不同貴金屬的合金。法拉第研究了鋁、鎳、鉻、銀等各種合金鋼,據說添加了鉑的合金鋼即使在室內長時間放置也不會生銹。

雖然沒能造出和烏茲鋼一樣優秀的鋼,但是法拉第與Stoddart共同發表了關于合金鋼的第一篇論文。歷史上第一種不銹鋼(或者說是大馬士革鋼之后的第二種)是“鉑鋼”。然而,由于這種不銹鋼造價高到離譜,因此它在工業上并不可用。法拉第對大馬士革鋼的嘗試以失敗告終。這項研究的樣本仍留在英國皇家研究所。

1828年,俄羅斯冶金學家阿諾索夫得知法拉第的工作,踩著法拉第的肩膀繼續研究,并聲稱自己最終揭開了大馬士革鋼之謎。

與法拉第一樣,阿諾索夫開始尋找一種“神奇”添加劑,把簡單的鋼變成大馬士革鋼。添加金、銀、鉑,甚至鉆石,花費了這么多材料,但是并沒有得到哪怕一克的大馬士革鋼。

后來他改變了研究方向,腐蝕大馬士革鋼的橫截面,然后在顯微鏡下觀察橫截面的金屬結構。1838年,阿諾索夫宣布用這種方法破解了大馬士革鋼之謎。

根據阿諾索夫的說法,大馬士革鋼的花紋代表了它的內部結構,這種結構和材料的力學性能是相關的。大馬士革鋼的花紋一般認為是由成捆的鋼和鐵棒鍛造而成,鍛合之后就形成了花紋。鑄造型的花紋鋼是在坩堝中緩慢凝固,內部產生結晶,從而形成花紋。

當鋼凝固時,碳含量低的鋼首先結晶,這是枝晶。接下來,碳含量高的小晶體填充在枝晶之間的空隙里。由此產生了復雜的晶體糾纏,其中一個是硬的,另一個是粘性的。鍛造大馬士革鋼只能低溫鍛造來完成,以免破壞枝晶。除了組織之外,原來制作刀刃的特殊技法應該還包含若干不為人知的秘密。

1841年,阿諾索夫的《論大馬士革鋼鐵》一書出版,總結了他多年的研究成果。這項研究在19世紀下半葉被切爾諾夫接管,并被別拉耶夫進一步接管,并于1918年以《大馬士革鋼》為題在英國鋼鐵學會上發表。

順帶提一句,大馬士革鋼的硬度和韌性的秘密算是勉強解開了。但是它不生銹的秘密又是怎么一回事呢?

1821年,法國人貝爾蒂埃也和阿諾索夫一樣,關注到法拉第對烏茲鋼的研究。貝爾蒂埃成功地通過還原復合氧化物直接生產出了鐵鉻合金。他們發現這種鉻鋼具有耐腐蝕性。于是他不再關注大馬士革鋼的花紋和鋒利度,轉而研究鐵鉻合金的耐腐蝕性。

1838年,法國人穆雷也研究了鐵鉻合金的耐腐蝕性能。1854年至1859年,德國的本生、法國的德維爾和弗雷米、德國的貝雷爾,分別發現了金屬鉻對王水等強酸具有優良的耐酸性。

1872年,伍德和克拉克申請了一種合金專利,該合金含有30%~35%的鉻和少量的鎢,從而具有優異的耐酸性。

1889年,英國的萊雷發現鎳可以提高鋼的耐腐蝕性。

1908年,德國的蒙納茲(Monnarz)和博格斯(Borgels)發現鐵鉻合金的耐蝕性是由于“鈍化”現象,這是一個有趣的物理現象。他們在1911年發表的一篇論文中描述了許多關于不銹鋼耐腐蝕性能的形成原理。隨后,不銹鋼作為工業材料投入了實際應用。

1913年,英國的布萊爾利(Briarley)將馬氏體不銹鋼投入實際使用。

1914年,美國公司Danchizen將鐵素體不銹鋼商業化。

1914年,德國的毛雷爾和施特勞斯將奧氏體不銹鋼投入實用……

法拉第在研究烏茲鋼時跨出的一小步,終于帶來了人類應用不銹鋼的一大步。這時距離那位印度旅行者將大馬士革鋼從印度被帶到英國,已經過去了大約一個世紀。

然而,問題仍然存在。人類得到了不銹鋼,卻并沒有真正解開大馬士革鋼之謎。

不銹鋼基本上是一種含鉻合金,不生銹的秘訣是通過鈍化。但古印度大馬士革鋼不含鉻。此外,它是超高碳鋼,因此可以用來制作鋒利的武器。從現代科學來看,除非進行某種表面處理,否則它肯定會生銹。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8177

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6496