1928 年,司徒振民研究員出生于廣州,1951 年畢業于上海大同大學化工系,1957 年從兵工局第三研究所調到了航空局六所五室。他在兵工局三所三室主要從事蘇聯炮彈中部分材料的國產化研究,如炮彈內腔保護用漆、檢查發射炮彈壓力的測壓器油、炮彈內腔與炸藥用的粘合劑以及炮鏡密封劑和潤滑劑等研制,多次獲得二等獎和三等獎。

到了航空局六所后,司徒振民研究員主要從事非金屬材料對金屬材料腐蝕性實驗方法研究,金屬材料防銹、產品包裝、封存等方面的研究。無論是在兵工局三所還是在航空局六所,他窮盡智慧與精力致力于產品的國產化研究。采訪中,司徒振民研究員拿出一張收藏得已經發黃了的剪報,其中有一篇文章,為當時國務院發展研究中心原副主任張清泰所寫,標題為《技術能力是買不來的》,文章指出“引進了技術,并不等于就有了技術能力;引進技術的水平,更不能代表自己技術創新的水平。即便可以通過委托開發等‘買斷’技術,但如果沒有完成技術學習的過程,那也只能落得‘有產權,無知識;有技術,無能力’。 ”

“技術可以買,但技術能力是買不來的。” 這樣的思想貫穿于司徒振民研究員的科研生涯, 無論FY-3防銹油、LCX-52、T-541 的研制無不包含著“引進、消化吸收、再創新”的思想。

攻克難關,研制出“防止手汗腐蝕的防銹劑”

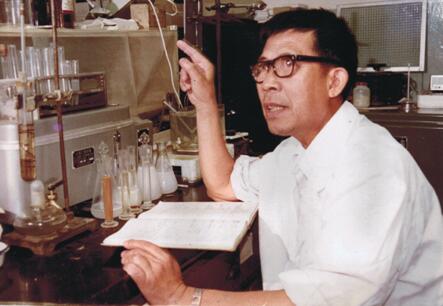

在試驗內討論問題

與巴基斯坦廠長會面

從兵工局三所三室到航空局六所后,司徒振民研究員參與了飛機的國產化研究。

據他回憶,中國在制造國產飛機時,從蘇聯引進了技術,但在生產時很多零件經常卻出現生銹的現象,這些情況在蘇聯并沒有發生。經過排查,發現在制造、裝配和檢驗時,工人不能帶手套,而是要用裸手觸摸零件以對零件有一種手感,當時這類零件加工工廠位于南方,屬于濕熱的亞熱帶氣候,在揮汗如雨的季節里,手上的汗漬會使金屬表面迅速生銹,這成了影響航空工業產品質量的一大問題。有關人員去請教蘇聯專家,但蘇聯氣溫較低、環境干燥沒碰到過此類問題,只是建議將工人的手汗分為若干等級,手汗多的要調離制造、裝配、檢驗第一線。即便如此,仍不能真正解決銹蝕問題。

鑒于這種情況,上級要求盡快解決其中的關鍵。司徒振民研究員承擔了這項任務。他先在蘇聯的資料中,發現一種用于活塞式發動機的防銹油“58M”,這種防銹油可以抑制溴化鉛對金屬的腐蝕,而溴化鉛是因飛機燃燒含四乙鉛的汽油生成。于是,他和其研究小組,在參照 58M 防銹油成分的基礎上,研制出了一種抑制手汗腐蝕的防銹油 FY-1,這種防銹油確實能夠防止手汗對金屬的腐蝕,但是經過一段時間后再檢查,發現在兩個重疊的金屬表面產生暗斑,稱之為 “重疊性” 不好, 第一次嘗試失敗了。

于是,司徒振民研究員又開始大量地查閱資料,在資料中,他看到美國已經成功地使用防止手汗腐蝕的專用防銹油,它使用石油磺酸鋇等作為防銹劑,防銹效果明顯。當時中國并沒有石油磺酸鋇這種產品,怎么辦?他和其研究小組開始研制石油磺酸鋇。他們從化妝品和緩瀉藥劑“白油”(即液體石蠟)的生產過程中解決原料來源。所謂“白油”是從石油的機械油餾份,用發煙硫酸處理,使其中含有的芳香族磺化生成酸渣,將酸渣清除后再精制而得。這種酸渣之前是作為廢物處理掉。司徒振民他們充分利用這些廢物殘渣,研制出石油磺酸鋇,并組織在南京和杭州的煉油廠投入生產。有了石油磺酸鋇,添加上另外一些組分,終于研制出了防止手汗對金屬腐蝕的防銹油(后稱置換型防銹油)FY-3,受到航空工廠的歡迎。當時,各航空工廠的防銹室根據本廠產品特點,利用石油磺酸鋇以及其它油溶性緩蝕劑,研制出了多種置換性防銹油,把我國的防銹工作推進了一大步,石油磺酸鋇和FY-3在1964年獲得國家計委、經委、科委新產品二等獎。

做合成試驗

到坦克部隊調研

LCX-52 水基清洗劑 節約能源貢獻大

在機械加工過程中,每一道工序都影響著產品的最終質量。清洗和防銹是影響產品的后序加工、表面狀況及產品質量的兩道非常重要的工序。

最初,清洗零件主要使用汽油、煤油和柴油,在上世紀 70-80 年代中國能源緊張,全國每年用于清洗的汽油、煤油和柴油達 55 萬噸以上,為解決這一難題,司徒振民研究員開始著手研發水基清洗劑。

在金屬表面清除油污,主要是改變金屬—油—水溶液三相界面的接觸角,清洗劑水溶液一般具有較低的界表面張力,因此在金屬表面清除油污,主要是降低“清洗液—金屬”和“清洗液—油”的界面張力,從而使它們界面的接觸角不斷減小,使油膜收縮成油滴,脫離金屬表面。在研發過程中,司徒振民研究小組采用了上、下活動評比除油速度的新方法,用“試液少的清洗能力試驗方法”檢查了 7 種市售商品,發現常溫除油能力均不理想,在這些產品中加入聚乙二醇及乙二醇、乙醚等并未能提高清洗能力。為此司徒振民研究小組從表面活性劑的選擇開始了實驗。

表面活性劑是由親水基和親油基兩部分組成,根據在水中能否電離又分為離子型和非離子型表面活性劑;在離子型中又按其表面活性作用的離子所帶電性,分為陰離子型、陽離子型和兩性表面活性劑。經過大量的清洗能力實驗表明,非離子表面活性劑的清洗能力較好,其中以聚氧乙烯醚 C 為最佳。當加入不同助劑,清洗能力就會有較大的變化。

根據幾個方面的實驗,司徒振民的研究小組最終選擇了聚氧乙烯醚為主的表面活性劑,再加入助劑及緩蝕劑配制成了LCX-52 常溫除油清洗劑。

研制成功的 LCX-52 不僅具有較強的去油污能力,洗滌性能好,能替代汽油、煤油、柴油、信納水、四氯乙烯等有機溶劑用來清洗各種機械零件、型材、機床、軍械和非金屬材料等,與汽油等相比,具有節約能源、不燃燒、使用安全的特點,而且對黑色金屬、銅合金、鋁合金無腐蝕,并具有一定的防銹性能。

最重要的是這種清洗劑無毒性、無怪味,對人體無害,不僅操作方便而且又改善勞動條件和工作環境。

司徒振民研究員說,LCX-52 清洗劑在 1984 年獲得了部級鑒定,獲得了經委頒發的優質新產品證書,后又成為國家經委、計委“七五”規劃新技術推廣項目之一, 推廣到了福州、 山東、 天津、安圖、宜昌、新疆、洛陽、西安、宜興、北京等地,產量超過 500 噸。

“引進、消化吸收、再創新”的實踐——T541(大型食品容器內壁涂料)

“七五”期間,司徒振民研究員受命承擔國家科技攻關項目:大型食品容器內壁涂料研制。在經過一千多個日日夜夜,一千多次試驗經歷,融進了汗水、心血、奔波后,終于研制出了與國外同類產品可媲美的優質涂料。

這種涂料叫 T-541,涂覆在普通碳素鋼表面能夠代替不銹鋼。如果一個年產十萬噸的啤酒廠應用這一技術,可節約投資上千萬元。曾經有一家中外合資企業的芽菜生產線應用這種涂料,竟引來美國專家的感慨:“中國還有這么好的涂料 !”

提起這種涂料,司徒振民研究員說:“研制這種涂料要從 1986 年的輕工業部的‘啤酒一條龍’計劃談起。一般來說,1 公斤大麥可以生成 10 公斤啤酒,而幾公斤糧食才能生產 1 公斤白酒。啤酒還有液態面包的美名,‘七五’期間,國家重點支持啤酒生產線消化吸收國產化項目。 ”

生產啤酒須用大型發酵罐,由于當時不銹鋼比碳鋼貴 10 倍,如果采用碳鋼加涂料代替不銹鋼制造大型發酵罐,可以大量節約投資。輕工部委托航空材料研究院把引進的國外涂料國產化。

1993年采用T-541涂料擴建中的青島啤酒廠

現場檢查T-541涂料涂層厚度

1986 年司徒振民研究員參加了立項會議后,開始著手于“在碳鋼表面代替不銹鋼制造大型發酵罐的涂料”研究。至今司徒振民研究員清楚地記得,當時輕工業部的副部長的講話“我們要引進、消化、吸收、再創新”。在接下來的工作中,司徒振民研究員在引進中進行消化,在吸收中地實現再創新。

研發中,司徒振民研究員認識到啤酒是食品行業,其工程的安全性、耐久性是大問題。而啤酒發酵罐內壁由于長期受到啤酒介質的影響作用,生成一種含有多種成分和細菌的“生長環”,它的厚度主要受到啤酒濃度和使用時間的影響,是啤酒受到“二次污染”嚴重影響酒質,并加劇設備腐蝕,從而縮短啤酒發酵罐的使用壽命。因此,控制啤酒發酵罐不受腐蝕,并防止腐蝕生成物對啤酒的污染是啤酒行業的重要大事。為了解決這一大問題,司徒振民和他的科研小組從輕工部與外商簽訂的合同中初步了解到了國外涂料的性能,又通過參加外商來華施工初步了解了施工設備、施工參數和涂層孔隙的檢測,在取得國外樣品后,司徒振民研究員和他的科研小組進行了剖析,同時他們查閱了近50年來國內外的專利與有關材料。經過 200多次試驗,初步明確了這種涂料的主要成分,又經過近千次的研究實驗,司徒振民研究員他們搞清楚了這款進口涂料的組成變化、制造工藝、施工參數、處理條件等對涂料和涂層性能的影響,從而成功研制出了T-541 大型食品容器內壁涂料。

司徒振民研究員介紹,T-541 涂料最大的優點是不含溶劑。因為不含溶劑,所以不存在因溶劑揮發使涂膜形成微孔,不會因酒液滲透到碳鋼而引起碳鋼的腐蝕從而影響酒的質量和發酵罐的壽命;因為不含溶劑,在施工的時候不會有火災、爆炸、中毒等危害的發生,更不會有溶劑進入酒中。研制出的 T-541具有附著力強、使用壽命長、衛生理化性能優良的特點。為了更好掌握 T-541的特性,司徒振民研究員的研發小組在售后服務中不斷地解決使用這款涂料中出現的技術問題,完美地對這種進口涂料進行了消化吸收。1990 年,在該涂料的成果鑒定會上, 專家曾這樣評價過 : “該涂料……具有80年代國際水平”。之后,T-541 涂料在短短幾年中已在青島啤酒等 500 余家酒廠得到廣泛使用,使用面積達 300 多萬平方米。1991 年被國家科委、國家技術監督局、勞動部等五部委評為國家新產品二等獎。

T-541 研制成功后,只能限于用于酒精濃度為 20°以下的酒類生產。在中國的酒文化匯中,白酒一直占主導地位,為了把涂料推廣到更多的白酒企業,司徒振民研究員的研發小組開始著手改進了 T-541,當時項目負責人是岳文華,研究小組經過了數千次的實驗,研制出了大型白酒容器內壁涂料T-551。 T-551的成功研發可以說是再創新的過程,它在我國“八五”期間的白酒的擴建和技改工程中發揮了巨大的作用,其使用遍及全國 23 個省市自治區,總使用面積達 50 萬平方米 , T-551 在 1998 年榮獲中國航空工業總公司科技成果三等獎。

繼 T-541、T-551 之后,他們的研究小組又把角度拓寬到了飲用水容器內壁,開發出了 T-541S 涂料,在北京的多處生活小區得到應用。

后記:

“引進、消化、吸收、再創新是較快趕上國際先進水平的方法,其中最為關鍵的是消化吸收。消化吸收不能僅限于已有的知識做決定,一定要根據具體情況進行驗證。司徒振民研究員用自己的科研工作踐行著這一思想,FY-3 防銹油、LCX-52、T-541 的研制無不包含著這一思想。

人物簡介

司徒振民,男,高級工程師,1928年1月5日生于廣州,1951年畢業于上海大同大學化工系,分配到沈陽東北兵工局,1957年從兵工局第三研究所三室調到航空局六所(現為北京航空材料研究院)五室。1990年退休,返聘至原單位至2014年年底。在兵工局第三研究所三室主要從事兵工產品中部分材料的國產化研究,并多次獲得二等和三等獎。

在航空局六所,他主要從事非金屬材料對金屬材料表面腐蝕性試驗、金屬材料防銹、產品包裝、封存等方面的研究,取得了多方面的成就。從事石油磺酸鋇的研制和分析方法為發展薄層防銹油提供了優質緩蝕劑連同研制的FY-3防銹油在1964年獲國家計委、經委、科委新產品二等獎;與所內其他研究室及部里技術司、計劃司、質量司以及許多工廠共同進行航空產品長期封存研究,解決了輪番生產、戰略儲備和出口急需問題,1978年獲全國科技大會獎,1978年獲部航空產品長期封存獎;研制的LCX-52水基清洗劑,與專業組內同期研究的金屬切削液、脫水防銹油合稱”三劑“,在全國多個省市進行技術轉讓,獲得較好的經濟效益和社會效益,1983年獲得經委優秀新產品獎,1984年獲部科技進步三等獎;研制的T-541大型食品容器內壁涂料,該涂料涂覆在碳鋼表面代替不銹鋼制造大型發酵罐,年產值最高達二千多萬,2000年后逐步推廣到自來水管道和其它行業,1991年獲輕工部表彰,1991年獲北京市優秀軍轉民項目三等獎,1994年獲一九九一年度航空工業總公司部級科學技術進步三等獎。

從1953年至1989年期間,司徒振民17次被評為”先進工作者“;1981年至1995年有8年被評為優秀共產黨員。1987年獲得”五一首都勞動獎章“。1986年至1990年被選為全國工會第十屆執行委員,1992年被航空航天工業部授予”有突出貢獻專家“稱號,1992年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。1996年被所授予勞動模范稱號。

司徒振民作為專家曾到埃及和巴基斯坦等國短時間工作。除此之外,他發表論文十余篇,主要著作有《防銹與包裝》。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414