1 腐蝕控制系統工程學的誕生與形成

1.1“腐蝕科學”學科組的成立

1976年10月四人幫倒臺,文革結束,全國上下撥亂反正,百廢待興,1978 年國家科委決定成立“腐蝕科學”學科組,作為北京航空材料研究所金屬腐蝕與防護研究室副主任的李金桂被單位推薦,進入了“腐蝕科學”學科組。1978 年夏天在福建省三明市召開了學科組成立大會暨電化學腐蝕學術會議,當時一個突出的學術問題是“腐蝕科學”只研究金屬的腐蝕問題還是要包括非金屬材料的老化問題(塑料、橡膠的開裂、粉化、鼓泡、翹起等),兩種觀點展開了認真的辯論,最后多數同意:“腐蝕”定義應該為“材料在環境作用下所發生的退化和變質”,這自然就包括金屬與非金屬,于是就有了非金屬專業委員會,研究塑料橡膠等非金屬材料在環境作用下出現的退化與變質的學術問題。

學科組下成立了四個分組,其中的機械、航空、航天、電子和兵器工業部(即 1、3、4、5、7 機部)所設計和生產的產品都是在大氣環境下服役的,遭遇大氣環境的作用,發生退化、變質,降低使用可靠性和耐久性,出現故障,引發事故等大氣腐蝕與防護問題的研究和實踐,劃歸為“大氣腐蝕”分組,簡稱第三分組,推選武漢材料保護研究所的總工程師沈增祚先生為組長,李金桂為副組長。

學科組會議確定著手辦理三件事:(1)籌備成立中國腐蝕與防護學會。1979 年 11 月,在杭州正式成立;(2)制定“一九七八——一九八五年全國科學技術發展規劃(草案)腐蝕科學”部分,1978 年 12 月制定草案,1981 年 7 月完成付印;(3)組織全國腐蝕調查。

根據國家科委學科組 1979 年杭州會議精神,第三分組 1980 年 7 月向冶金、化工、石油、紡織等部門,發出208 份腐蝕調查通知,1981 年 11 月收回 148 份(回收率為73.2%),1981 年 12 月在上海金山召開了腐蝕損失調查匯報會,結果可參見調查報告(請見圖 1、2)

1.2開展航空腐蝕調查

李金桂作為學科組成員 ,“大氣腐蝕分組”副組長,主要負責組織航空航天腐蝕調查。1980-82 年在航空系統發文調查了 150 多個廠、所、機場,收回 138 份調查報告,調查發現了重大航空腐蝕故障 46 起,其中一些觸目驚心,讓人久久不能平靜案例,例如:⑴某批計劃援外的殲擊飛機,因飛機 20 號框架電鍍鋅層,除氫不合格加上校型應力作用,引發氫脆開裂,停在工廠機場不能起飛,影響國際關系;⑵不銹鋼葉片熱處理不當,使某發動機一級壓氣機葉片產生晶間腐蝕、點蝕引發應力腐蝕,腐蝕疲勞折斷,使得許多飛機帶故障飛行,在換件過程中引發多起二等事故(機毀人存);⑶一個小彈簧片由電鍍鋅層改為電鍍鎘層,引發某發動機九級盤“鎘脆”斷裂,飛出切斷飛機,發生一等事故(機毀人亡)。這三件事故,都成為不得不驚動時任總理的周恩來、葉劍英和李先念親自處理的國家大事!

帶著種種疑問和使命感,李金桂進一步深入26個廠、所、機場進行實地調查研究,發現:1970 ~ 1980 期間,腐蝕問題引發的航空故障接連不斷,缺乏認識,琢磨不定,人心惶惶,造成過多架飛機墜毀、多架飛機拆機換件、多架飛機帶著故障飛行,數十億元的經濟損失!造成過停工、停產、停飛、停止訓練、停止交貨,對國防、戰備、外交造成過不可估量的損失!這些,深深地觸動了調查者,也更加堅定了調查者要做好腐蝕控制工作,并為之奮斗一生的信念。為此,不斷地召開學術會議、發表學術論文、撰寫專著,以不斷深入地研究和揭示腐蝕科學與工業實踐相結合的科學、技術和管理問題。

1.3“腐蝕必須系統控制”理念的誕生

1.3.1 引人深思的思考

通過對腐蝕調查及事故的分析,我們產生了兩個疑問:⑴航空腐蝕故障,尤其是重大事故多是設計不合理、制造不恰當造成的,也有儲存使用維護不正確造成的,事故給我們的教訓是什么?⑵為什么設計師,制造工程師在腐蝕預防和控制方面會產生那么多的錯誤?

進一步深入調查,思考、總結,最終發現了四個問題:

⑴工廠管理模式不科學。我國的工業建設是按照蘇聯模式進行的,航空也不例外,每個工廠,每項重大工程項目都有幾個技術人員負責防銹的技術工作,全廠的銹蝕問題都由他們“跟蹤”和“全權”處理;他們有腐蝕與防護技術知識,但對所設計制造的產品結構、制造過程中的情況并不十分了解,許多問題難以深入分析,處理問題往往僅處理表面的“生銹”,主要目標是讓全廠生產的產品,表面看起來,沒有銹蝕,能讓用戶檢驗合格,接受工廠的交貨。而一些重大的隱患,并不了解,也無法深入認識,無法處理。

⑵工廠產品銹蝕問題,既然是工廠“防銹實驗室”全權處理,全面跟蹤,那么,設計師就沒有預防和控制腐蝕的責任,出了銹蝕問題,也不用前往現場進行處理。

實際上,真正了解所設計產品的結構及其所使用的范圍、所遭遇侵蝕環境的是設計師,可是他們沒有預防和控制腐蝕的責任,沒有責任當然也就不需要去掌握這方面的知識,更不會去把握腐蝕科學與技術的新進展,無知還要去做,沒有不出錯的,許多故障或事故的出現多是設計師沒擔責任、不負責任、無知、疏忽造成的。

⑶工廠產品銹蝕問題,既然是工廠“防銹實驗室”全權處理,全面跟蹤,那么,制造工程師也沒有腐蝕預防與控制的責任。現代飛機制造是一個極其復雜的高技術范疇,并非一個人所能控制的,它需要制定和實施一整套的制造工藝和檢驗規范,鍛造、鑄造、焊接、膠接、熱處理、表面處理、機械加工、裝配、工序間處理等等工序的制造工程師們只有執行該工序任務的責任,并沒有在該工序執行過程中是否會帶來腐蝕損傷或加速腐蝕的隱患,埋下腐蝕事故的問題的思考和技術措施的采用,并沒有確定在他們的工序中進行腐蝕預防與控制的責任,沒有責任也就沒有這方面的知識,更不用說,建立一整套的、在制造過程中進行腐蝕預防與控制的技術規范與措施。

⑷科學要與工業建設結合才能有所作為。由于我國“腐蝕科學”學科組雖然籌備了多年,實際上 1978 年才成立,是一門年輕的學科,新興的邊緣學科,在我國,腐蝕科學與工業建設還沒有真正深入的結合起來。

1.3.2 調查產生的認識

通過調查,提高了我們的認識,我們發現:航空腐蝕問題不斷出現,主要是由于從溫和地帶蘇聯引進的飛機不能適應地處熱帶、亞熱帶的苛刻飛行環境;航空腐蝕事故頻頻發生,主要是設計不合理、制造不得當,甚至使用維護不恰當造成的。追其責任,主要是飛機設計師和制造工程師沒有預防與控制腐蝕的責任和知識。

帶來了三個啟示,用三個“一”來說就是:一個發現,一個理念,一個愿望。

一個發現:要真正進行腐蝕預防與控制,關鍵在于改革管理模式,首先要讓設計師、制造工程師和管理工程師具有預防與控制腐蝕的責任和擁有這方面的理論、技術和知識。

一個觀念:要真正控制腐蝕,必須從設計開始,通過設計、制造、儲存、運輸、使用、維護維修和管理實行全過程、全方位、全員參與的腐蝕控制系統工程。從開始設計,到退役報廢為止,全壽命管理,全過程控制。

一個愿望:要讓設計師和工程師有理論可指導、有原則可遵循、有技術可使用、有措施可照辦。一句話,希望將腐蝕理論轉化為可操作的工藝技術、可執行的具體規范,可遵循的實際章程。實際上,這給我們腐蝕與防護工作者自己加了套。

1.3.3 大力進行“腐蝕必須系統控制”的推廣

1980-1982 年開展腐蝕調查,1982 年召開了“航空航天腐蝕故障分析研討會”,在會上明確表達了一個發現:要真正進行腐蝕預防與控制,關鍵在于改革管理模式,首先要讓設計師、制造工程師和管理工程師具有預防與控制腐蝕的責任和擁有這方面的理論、技術和知識,認為要控制腐蝕必須實施“設計牽頭,系統進行”的理念,1983 年 1 月立項開展了“《航空產品腐蝕及腐蝕控制手冊》編寫”課題研究與編寫(課題令號:83116),1983 年主編了《航空產品腐蝕故障事例集》書稿,1984 年底 -1985 年初主編出版了170 多萬字的《航空產品腐蝕及其控制手冊》(上、下冊),明確指出:“要真正控制腐蝕,必須由設計、科研、生產、使用、貯運、維修人員共同配合,層層把關,才能達到目的,尤其需要設計人員承擔控制腐蝕的主要責任,因為設計人員最了解自己設計的產品結構特性和使用環境。”在我國第一次提出腐蝕控制系統工程的理念及其理論、原則、技術和措施,這是一個全新的理念。這在當時是一個全新的認識,全新的觀念,在航空系統就有許多專家并不接受這個理念,這就引發了許多的爭論和研究,從而,不斷地豐富的這個理念。又相繼主編出版了《航空發動機涂層技術與標準文件匯編》(1984 年版)及《航空產品腐蝕試驗方法》(1985 年版)。

他們進行了積極而熱情的輿論宣傳,并于 1988 年又主編出版了《腐蝕和腐蝕控制手冊》,在全國公開發行,向全國公開宣傳“腐蝕需要系統控制”的新理念,同時,發表了“論腐蝕控制系統工程”“再論腐蝕控制系統工程”等幾十篇論文進行宣傳。當時,李金桂是北京航空材料研究所(1996年改稱研究院)腐蝕與防護研究室副主任,接著又擔任該所的副總工程師,積極地推行“腐蝕必須系統控制”的理念,有意識地加強了這一方面的研究,1992 年出版了由袁昌言擔任主編,李金桂擔任副主審的《民用飛機腐蝕控制》,1994 年出版了曹定國擔任總譯審,李金桂等擔任分譯審的《民用飛機結構腐蝕控制設計手冊》,1995 年出版了曹定國威主編,李金桂為主審的《艦載飛機腐蝕控制設計指南》,以及幾十篇論文(見附件)的宣傳,具有強勁的輿論作用。

在當時航空航天工業部主管技術的副部長首肯之下,“腐蝕必須系統控制”的理念被《飛機設計手冊》總編委會接受并同意進入該手冊,李金桂等人主編的《飛機腐蝕控制設計指南》進入了 1997 年出版《飛機設計手冊》(第三冊),用于指導各種軍用飛機型號的腐蝕控制。

1.3.4 表面工程學的形成和推廣應用

腐蝕科學包含腐蝕與防護科學,既有腐蝕現象的揭示研究,又有腐蝕控制技術的研究,表面工程技術作為腐蝕與防護科學的一個分支,是控制腐蝕應用最普遍、最廣泛、最受設計青睞的技術。近年來發展迅速,由于 20 世紀 70 年代電子束、離子束和激光束進入表面技術加工領域,這引發了全世界各國的極大興趣,取得了翻天覆地的進步,李金桂等人以特有的敏感開始關注涂層的發展,1984 年李金桂在編寫《航空產品腐蝕及其控制手冊》的同時匯編了《航空發動機用涂層技術標準及文件匯編》包括了當時先進的高、中溫抗氧化涂層、耐磨涂層,隔熱涂層和封嚴涂層。尤其是2000年主編出版了《現代表面工程設計手冊》,在我國首次提出表面的極端重要性,“腐蝕起源于表面、摩擦磨損在表面進行、疲勞因表面缺陷而顯著加速,裝飾在表面進行、聲光磁電等特種性能的轉換在表面展開”;“設計師在進行產品設計的同時要進行表面設計”;“只要始終保證表面保護層的完整性,基材就不會受到損害”等重要論述,而受到了 12位院士確定的該書開創了我國“三個第一”的高度評價。

2002 年在國防科工委主編出版《國防科技名詞大典(綜合)》時界定了“表面工程”“表面工程設計”“表面工程技術”等有關表面工程的相關術語,統一了行業內的認識;2002 年主編出版了《鍍覆曾與防銹材料》;2003 年等主編出版了《防腐蝕表面工程技術》,2007 年又主編出版了《表面工程技術和緩蝕劑》,2010 年主編出版了《清洗劑、除銹劑與防銹劑》,2011 年第二次印刷,供不應求,準備再版;2012 年主編出版了《表面保護層設計與加個指南》,為設計師和制造工程師提供了設計制造指南;2014 年主編出版了《現代表面工程技術與應用》,這些都為腐蝕控制系統工程提供了更為豐富的控制技術,講清了在確保材料及其制品使用可靠性、安全性和耐久性,延長使用壽命,為國家可持續發展,使表面工程技術起到了并將起到更重要作用,深受設計師和工程師的歡迎 , 為腐蝕控制系統工程學提供了有力的技術支撐。

2 改革管理模式,實踐腐蝕系統控制

2.1改革現狀遭遇問題

出書可以是一個人、幾個人或幾百人的共同努力,它不涉及“動作”、“關系”、“規章制度”的改變,但是,要將理論付諸實踐,真干,許多事情就不那么容易了,我們的體會是要想將我們的認知成為相關部門科技人員的實踐活動,需要在哪里生根開花,就要和哪里的人民結合起來,共同研究,共同把可能遭遇的問題處理好,才能將“紙上談兵”變為“實際行動”。

任何事物的革新和進步,總是要經歷不斷出現問題、不斷解決問題的過程。在腐蝕控制系統工程理念及其理論、原則、技術和措施實施的過程中,碰到了許多問題。

首先遇到的問題就是思維與管理模式的改變。要將腐蝕預防與控制的整體觀念和成套技術進入設計與制造,進行人員思維方式的改變,制造公司管理模式的改革,各類人員技術責任的調整,難度是相當大的。需要說服方方面面的部門與人員,辦法只有一個,與那里的人民結合起來,共同研究、共同創造。我們的做法以事實說服總設計師和總工程師同意,立項研究。

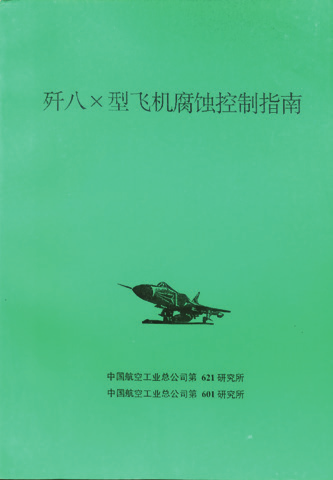

圖6某型機腐蝕控制指南

2.2為型號立項研究“指南”,在航空突破應用

1991 年上級科技部門和型號總設計師同意“腐蝕控制系統工程”的理念進入型號立項研究,我們航材院牽頭成立了專項課題組,請飛機設計師和制造、使用工程師共同參加研究,并于1993-94 年主編出版了《殲 XX 飛機腐蝕控制指南》和《軍用飛機腐蝕控制設計細則》等兩個型號飛機設計指南,作為兩個型號飛機設計師和制造工程師的指導性文件,該文件以指令性文件 GD-J10-CL-31“新機腐蝕控制有關具體規定”下達設計師必須執行,其余為指導性文件,人手一冊,參照執行,至此,腐蝕的系統控制終于進入飛機的設計與制造。這是一件重大事件,開創了我國腐蝕科學與航空工業建設相結合的新篇章;開創了我國飛機設計制造實施腐蝕控制系統工程的新局面;開創了我國研制的飛機使用 xx 年飛行 xxxx小時不出現重大腐蝕故障的先河。

圖7 某型機腐蝕控制設計細則

2.2.1 實踐過程中必須處理好八個問題

“指南”和“細則”在實踐過程中,需要處理好八大難題,不厭其煩地解釋清楚在實踐中出現的各種問題,包括:

(1) 純凈高空飛行的飛機為什么會出現腐蝕 ? 腐蝕如何發生的?

(2) 腐蝕控制要不要、能不能進入設計,如何才能進入設計 ?

(3) 自從設計開始,設計師的責任,任務和具體設計原則是什么 ?

(4) 制造工程師如何控制制造過程才能不帶來腐蝕隱患 ?

(5)如何控制外購材料、外購零部件、外購整機裝配件?

(6) 如何從設計、研制、生產、使用直至飛機退役全過程進行全方位控制 ?

(7) 如何統一全機腐蝕控制思想、原則和要求 ?

(8) 如何在組織管理和質量保證體系中采取有力措施 ?

2.2.2 實踐過程中需要運用十項技術原則

設計與制造的任務實際上可以歸納為兩件事:A. 研制出國家和人民需要功能的產品;B. 這些產品在服役環境中具有耐用、可靠和安全的使用性能。這里要運用十項技術原則:

(1)設計制造的產品,外形美觀,更具新穎性,是當代人民的急需,或引人入勝,促進生活水平與質量的提高;

(2)更要防止污染源的進入,不可避免進入的污染源要“上排下泄”設計好排放渠道予以排除;

(3)慎重設計各個零部件的使用應力,重要件、關鍵件要低于應力腐蝕門檻值;

(4)慎重選用不同金屬的匹配,要避免電化學上較正的金屬加速較負金屬的腐蝕;

(5)制造過程不能損傷材料固有的耐蝕性,只有通過實踐或試驗證明不會損傷材料固有的耐蝕性的制造工藝才應許使用;

(6)制造過程要注意工序間的防銹和半成品、成品的封存包裝;

(7)腐蝕控制相關的試驗方法、檢驗標準與方法等要進入制造過程質量保證體系;

(8)制定外購件采購原則,對其耐蝕性能的要求不能低于置于主機所在位置的耐蝕性能要求;

(9)要按照腐蝕經濟學原理,認真核算“投入、產出、性能、價格比”,盡可能地提高耐久性;

(10)通過“腐蝕控制咨詢委員會”,嚴格進行全員、全方位、全過程的系統控制,確保質量水平。

2.2.3 實踐過程中需要實施十二項技術

設計、制造公司應該按照用戶對所需要的用品、設備、裝備、建設工程項目提出的“使用環境”、“使用壽命”、“可能投入的經費”等確定技術方案和相關的策略。

(1)設計部門分析使用性能和運行環境特點,提出“腐蝕預防和控制大綱”總體方案設想和防腐蝕設計等級與策略。

(2)制造公司(設計與制造)按照上述設想,陸續制定《腐蝕控制設計指南》、《不同金屬接觸設計》、《材料選用指南》、《涂鍍層技術規范》;《制造過程腐蝕控制指南》、《腐蝕預防處理手冊》、《質保體系腐蝕控制規范》;《腐蝕控制使用維護說明書》;以及《腐蝕預防與控制培訓大綱》等等文件。

(3)防腐蝕密封設計:環境隔離密封、電位差異較大金屬的隔離密封、防腐蝕密封設計、密封結構、密封材料;

(4)防腐蝕結構設計:通風、排水、導流、外形與構型設計;所設計的使用應力必須低于材料的應力腐蝕門檻值等防止應力腐蝕的原則,以及腐蝕疲勞、異種金屬接觸與否,防止電偶腐蝕的設計;

(5)陰極保護原理及應用:船舶、埋地管道、碼頭、海洋用鋼結構等陰極保護設計原理、原則、方法與設計技術、設計實例;犧牲陽極與陰極保護電流設計;雙保護技術;

(6)耐蝕材料及選擇應用:耐蝕材料選用原則、注意事項、與不同環境下材料的耐蝕性及其適用領域,較高強度材料要注重應力腐蝕門檻值及氫脆敏感性;

(7)防護涂層的選擇和應用:根據零部件的使用環境,盡可能地選用表面防護層,提高零部件的耐蝕性;按照只有始終保持“合適的防護”,制品或材料“才能長壽命使用”的原則進行選擇;

(8)在加工制造過程中,規定了只有那些經過實踐或試驗證明不會損傷材料本身固有的耐蝕性的工藝技術,才可以使用;預防工序間的銹蝕;腐蝕控制要求的質量保證體系及相關的控制標準和檢驗方法;外購件訪腐蝕技術條件(與主機具有相同的耐腐蝕要求);

(9)在使用維護過程中,要控制運輸、停留、存放和實際使用過程中銹蝕,使用各種防銹與包裝技術,特別控制好“電子電器產品的環境適應性”所做的原則規定;

(10)按《腐蝕經濟學》原理進行腐蝕控制技術方案的“投入、產出、性能、價格比”的分析,選擇最為合理的技術策略和設計原則;

(11)設計牽頭,確定所設計產品的環境特點、對策、設計制造原則,對所有人員進行腐蝕控制系統工程技術與管理要求、統一思想和技術的培訓;

(12) 成立“腐蝕控制咨詢委員會”,下設制造公司牽頭的“制造方腐蝕控制執行小組”和“使用方腐蝕控制監督小組”進行全機防腐蝕技術問題的協調、實施和監督。

2.3全國推廣腐蝕控制系統工程,取得顯著經濟效益

腐蝕科學與工業實際相結合,形成的航空腐蝕控制系統工程在我國殲 -XX 飛機設計和制造中得到實踐并取得成功之后,我們又與三個民營企業合作,將“腐蝕控制系統工程”的理念及其理論、原則、技術和措施推廣和發展,經過二十多年在民用工程上的大量應用,尤其是經過“北京中腐防蝕工程技術有限公司”在遍布全國 1000 多項埋地管道陰極保護工程的應用;經過“江蘇凱星防腐防火工程有限公司”在上海浦東磁懸浮列車工程、上海寶鋼大型鋼結構裝置、新疆八一鋼鐵公司煤氣柜及管道、金陵石化烷基苯項目防火工程等一百多項大型工程上的應用;“北京百利達防腐工程有限公司”在“首都機場 1 #、2 #、3 #樓航站樓”、“成都雙流機場”、“廣州新白云機場航站樓”、“八一大廈”等五十多項國家重大工程的防腐蝕工程的應用,不斷研究、補充、完善和提高了腐蝕控制系統工程的內容。

2.4系統工程推行的效益

2.3.1 在軍用飛機上的應用

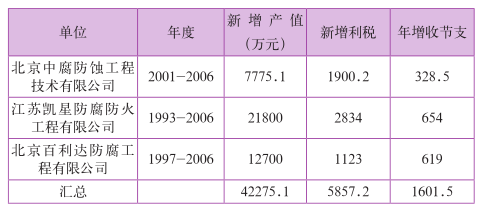

該研究成果在殲 xx 飛機設計制造的實際應用,使殲 xx可望使用 XX 年飛行 XXXX 小時不出現重大的腐蝕故障,從過去航空事故頻頻發生,琢磨不定,人心慌慌,出現過停飛、停工、停產,對國防、外事和經濟上造成過難以估量的損失,現在該理念及其一整套理論、原則、技術和措施,《軍用飛機腐蝕控制設計細則》進入研制型號的系統控制,《飛機設計手冊》進入指導航空全行業系統控制,腐蝕故障的顯著減少,使用可靠性、安全性的顯著提高,使用壽命的顯著延長,節約了資源和能源,支持了國家可持續發貨,其國防效益、經濟效益和社會效益極其顯著;2.3.2 在民用工程上的應用該研究成果在三個防腐蝕工程公司一千一百多項民用工程項目上的具體應用,獲得了顯著的經濟效益:總計新增產值 42275 萬多元;新增利稅 5857 萬多元;年增收節支1601 萬多元,通過延長壽命、減少故障,不出重大事故、不污染環境,為國家取得的經濟效益、社會效益極其顯著。

3《腐蝕控制設計手冊》構成“腐蝕控制系統工程學”

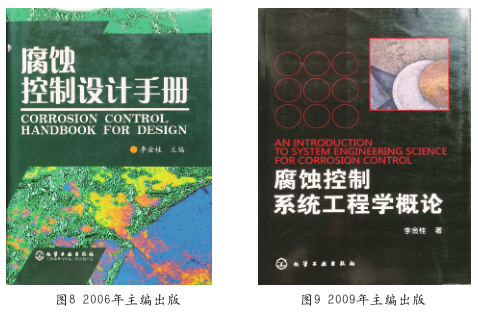

在上述理論與實踐的運行過程中,腐蝕控制系統工程的內容進行了加深研究、得到了補充、完善和提高,在這個基礎上,2006年我們主編出版了《腐蝕控制設計手冊》 (見圖8),該手冊全面闡述了“要真正控制腐蝕,必須從設計開始,通過設計、制造、儲存、運輸、使用、維護維修和管理實行全過程、全方位、全員參與的控制系統工程。從開始設計,到退役報廢為止,全壽命管理,全過程控制”理念及其理論、原則、技術和措施。

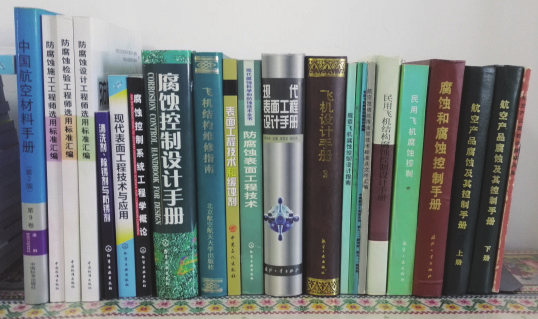

一部可供設計、制造、使用、維護維修和管理工程師使用的“有理論指導、有原則可遵循、有技術可使用、有措施可照辦”的“腐蝕控制系統工程學”設計制造手冊形成了,圖8 2006年主編出版 圖9 2009年主編出版實現了將腐蝕理論轉化為可操作的工藝技術、可執行的具體規范,可遵循的實際章程 2009 年我們主編出版了《腐蝕控制系統工程學概論》(參見圖 9)從 1980 年航空腐蝕調查,到 2009 年《腐蝕控制系統工程學概論》的出版,李金桂為首的研究團隊先后主編出版了專著 18 部,匯編 1 部,合編 1 部,參與編寫 4 部共計 24 部的專著(參見圖 10),形成了我國腐蝕控制系統的完整的理念及其理論、原則、技術與措施。發表了一千萬字的著作,為在我國揭示、提出、推行腐蝕控制系統工程、形成了一門新的學問《腐蝕控制系統工程學》。

圖10 所出版的“腐蝕控制系統工程”專著

《腐蝕控制系統工程學》屬于“腐蝕科學”,又超越“腐蝕科學”,它是“腐蝕科學”與工業建設的設計、制造、使用相結合而形成的“腐蝕控制系統工程學”。它首先在航空領域發現、認知、總結、提高,并首先在殲 -XX等兩個型號新型飛機的設計與制造中實施,后來又在我國的艦載飛機、水上飛機以及其他各種類型的飛機,都先后由研制單位的副總設計師領導制定并實施該型號飛機的腐蝕控制設計指南。

圖11 肖紀美院士親自撰寫推薦信科技手冊”

這是在整個一個領域取得的勝利。肖紀美院士親自撰寫的推薦信指出:“這本書是我國第一本全面、系統而有新意的控制腐蝕系統的實用在航空兩種飛機型號上實踐之后,在埋地管道、鋼結構橋梁、大型航站樓、鋼結構建筑等民用工程上進行了推廣。三十年磨一劍,形成、實施和發展了我國腐蝕控制系統工程學。肖紀美、柯偉、徐濱士、侯保榮等四位院士和 10 位教授分別函審,一致認為該手冊的出版,形成了我國的”腐蝕控制系統工程學“,該手冊的研究、編寫和應用”具有新穎性“,”填補了國內空白“,”具有國際領先水平“。

我國航空工業為了對在職設計師和工程師實施”再教育“,在崗培訓,在我國南昌洪都飛機公司江西航空職業技術學院成立了”中航工業洪都培訓基地“,李金桂教授負責講授《腐蝕控制系統工程學》和《現代表面工程學》,從2001 年開始,一直到今年,年年授課,不辭辛苦地培養年輕人。目的就是要求不斷培養”腐蝕控制系統工程“的繼承人。

4 國外情況

1989 年 10 月中國科學院學科發展戰略研究報告《腐蝕科學與工程》(內部資料)和 1989 年 10 月中國科學院金屬腐蝕與防護研究所《腐蝕科學與工程》(國外情況調查),在談及國外腐蝕與防護學科近年研究情況時,指出,這些年國外研究和實施的”防護系統工程學“(Terotechnology)指出:”為了確保工程設施長期安全運行,國外已發展了“防護系統工程學”,它是把腐蝕工程與管理學相結合而形成的一門新學問。成立一個由設計、腐蝕控制和管理等方面的專家組成的小組,他們從工程設計開始,就考慮整個工程中可能引起腐蝕的因素做到精心設計、合理選材確定符合發展了訪腐蝕要求的加工方法等,并提出在包裝、運輸、施工。安裝運行等階段中,經濟、安全、可靠的綜合性防腐措施。“,這種情況與本課題所發表的”腐蝕控制系統工程學“,實事求是地說,1984 年出版的《航空產品腐蝕及其控制手冊》理念及其理論、原則、技術與措施,已經在全面性、深入性、科學性和實用性超越了他們,進入 21 世紀這樣的腐蝕控制系統工程我國已經由腐蝕專家牽頭,進展到工程項目的副總工程師牽頭;從個別型號進展到所有飛機型號;其他行業也是進展到全部工程項目,例如鋼結構大橋,石油管道,中大鋼結構建筑都必然包括腐蝕控制從設計開始的局面;從內容上,不僅控制腐蝕,還系統控制摩擦磨損磨蝕、疲勞和腐蝕疲勞,達到全面提高材料制品使用可靠性、安全性、耐久性,全壽命管理,最大限度地延長其使用壽命,節約資源。節約能源,支持國家可持續發展。

2007 年 9 月 14 日中國航空工業發展研究中心提供的查新報告結論是:”《腐蝕控制設計手冊》的研究、編寫和應用的研究內容、編寫內容及其應用研究等均具有新穎性。“

5 獲獎情況

5.1 1984年底主編出版《航空產品腐蝕及其控制手冊》評為中航工業科技進步二等獎

1984年底主編出版《航空產品腐蝕及其控制手冊》(上、下冊)1988 年進行了書面函審,時任中國腐蝕與防護學會理事長北京鋼鐵學院副院長張文奇,以及火時中,朱永昌、吳純素、葉康民、費秉方等 13 位教授,總工的評審意見是:這是我國第一部腐蝕科學與工業建設相結合的系統著作,屬于國內首創,填補了空白,具有新穎性。

評為中航工業科技進步 1988 年度二等獎。

5.2”軍用飛機腐蝕控制系統工程研究及其應用“評為中航工業科技進步二等獎

項目研究完成了:(1)1991 ~ 1994 年,編寫《軍用飛機腐蝕控制設計細則》(為 J10)和《殲八 x 型飛機腐蝕控制指南》指導性文件以及 GD-J10-CL-31《新機腐蝕控制有關具體規定》指令性文件;(2)1994 ~ 1999 年兩型機全面推行和實施上述文件,從設計開始,貫穿飛機設計、制造、使用、維護維修全過程。主要由下述單位完成:中國航空工業第一集團北京航空材料研究院、成都飛機設計研究所、沈陽飛機設計研究所、成都飛機工業 ( 集團 ) 有限責任公司、沈陽飛機工業(集團)有限公司。主要完成人:李金桂、魏曾、陳家珠、毛立信、章怡寧、鄒長林、戴樹成、郭顯華等 15 位,突破了如下關鍵技術:

(1)提出了腐蝕控制的新理念及其一整體的理論、原則、技術和措施,是腐蝕科學的創新;

(2)解決了腐蝕控制要不要、能不能以及如何進入設計、制造過程,是飛機制造業的創新;

圖13 中航工業科技進步二等獎

(3)將一個大工廠幾個防銹室人員辦不了的”腐蝕控制“按照客觀規律轉移給了設計、制造、使用維護方面的所有技術人員負責等等。實現了”腐蝕預防與控制“責任的創新和轉移。

經過兩院院士師昌緒(2010 年我國最高科學技術獎獲得者)先生為首的專家組的驗收與評審,”軍用飛機腐蝕控制系統工程的研究及其應用“榮獲 2000 年航空科技進步二等獎。

5.3”《腐蝕控制設計手冊》的研究、編寫與應用“榮獲2008年度國防科技進步二等獎

5.3.1 創新點

”《腐蝕控制設計手冊》的研究、編寫與應用“具有九個”第一次“(1982 年),九個創新點:

1,第一次在我國揭示:”腐蝕故障的發生主要源于設計、制造不當造成的“;

2,第一次在我國提出:”腐蝕必須系統控制“”必須由設計牽頭“的理念;

3,第一次在我國提出:”制造過程中不能損傷材料固有的耐蝕性,只有通過實用或試驗證明了不損傷的工藝才可以使用“”腐蝕控制種種規定,要進入質量保證體系進行管理“。

4,第一次在我國提出 :”在復雜的產品制造過程中,外購件要與其在主機位置的環境要求相適應。“

5,第一次在我國提出:在工廠或重大工程項目的建設過程中要成立”腐蝕控制咨詢委員會“,下設制造公司牽頭的”制造方腐蝕控制執行小組“和”使用方腐蝕控制監督小組“進行全機防腐蝕技術問題的協調、實施和監督。

6,第一次在我國提出:要采用《腐蝕經濟學》的原理進行腐蝕控制技術方案的”投入、產出、性能、價格比“的分析,選擇最為合理的技術策略和設計原則。

7,第一次在我國提出:”由設計牽頭,確定所設計產品的環境特點、對策、設計制造原則,對所有人員進行腐蝕控制系統工程技術與管理要求、統一思想和基本技術的培訓。“

8,第一次在我國提出:"腐蝕控制必須由設計牽頭,設計、制造、儲存、運輸、使用、維護、維修實施全過程、全方位、全員參加的系統控制。"

9,第一次在我國提出:"任何產品,從設計開始到退役或報廢為止,要實行全壽命腐蝕控制。"

5.3.2 貢獻點

1,打破了”只有防銹室管防銹“的傳統觀念,提出了設計牽頭、設計、制造、使用維護,人人有責的”腐蝕控制系統工程“的完整觀念,填補了空白。

2,打破了”防銹與設計、制造無關“傳統誤區,確立了腐蝕控制必須進入設計與制造,以及設計與制造工程師必須擁有預防與控制腐蝕的責任和知識

3,打破了航空腐蝕故障琢磨不定、頻頻發生的局面,在高技術的航空系統首先實施了這個系統工程,進入了型號研制,取得了顯著的效益。

4,主編了《飛機設計手冊》中的《飛機腐蝕控制設計指南》篇,武裝了各航空工廠和輔機設計所,在航空系統全面推行腐蝕控制系統工程的新篇章。

5,打破了”民用工程有點腐蝕在所難免,無關緊要“的錯誤看法,在民用工程行業進行了”腐蝕控制系統工程“的廣泛試用,成果明顯,受到了普遍的歡迎。

5.3.3 評審意見

我國腐蝕科學界肖紀美、柯偉、徐濱士、侯保榮等四位院士和十位教授、研究員對該項成果進行了評審,認為:”經過二十多年的努力,全面解決了控制腐蝕如何進入設計、制造、使用、維護,做到“精心設計、精心制造、精心維護”,進行全員、全方位、全過程的控制的新局面,現在形成了一整套腐蝕控制系統工程的理論、原則和措施,完整的體現于《腐蝕控制設計手冊》巨著之中。結果表明:“《腐蝕控制設計手冊》的研究、編寫和應用”的研究內容、編寫內容及其應用研究等均有新穎性。”

腐蝕科學界五位院士和十位教授、教授級高級工程師一致同意通過鑒定,并一致認為:經過二十多年的辛勤耕耘,通過兩型飛機和一千多項民用工程的實踐,所發表的《腐蝕控制設計手冊》研究成果,創造性地為我國建立了“腐蝕控制系統工程學”,豐富了我國的腐蝕科學,為我國的國防建設和工業建設做出了重大貢獻,取得了顯著的經濟效益和社會效益,具有先進性、創新性和普遍的實用性,對我國 21世紀的工業建設具有普遍的指導實用意義,填補了國內空白,一位專家認為達到國際先進水平,一位沒有指出,其它13 位專家一致認為具有國際領先水平。

“同行專家一致推薦該項成果申報中航一集團、國防科工委科技進步獎,并向國家申報科技進步獎或自然科學獎。"

5.3.4 獲獎

“《腐蝕控制設計手冊》的研究、編寫與應用 ”榮獲2008 年度航空科技進步二等獎 ,同時榮獲 2008 年度國防科技進步二等獎,相關證書和獎章見下圖

5.3.5 立功

《軍用飛機腐蝕控制設計細則》作為指令性和指導性文件下發到每個設計師、制造工程師、使用維護工程師和管理工程師,在航空系統和空軍部隊實施腐蝕控制系統工程,從而,是該型號飛機在使用 xx 和飛行 xxxx 小時不出現中大腐蝕故障而收到獎勵,李金桂榮立三等功,圖 17-19 是榮立三等功的證書、獎牌和獎章。

5.3.6 相關獎勵

(1)在 1983 年申報了多年研究成功的“金屬材料腐蝕性能試驗方法 10 項”,“金屬材料腐蝕性能試驗方法”的研究榮獲 1983 年年度航空科技進步四等獎,并于 1983 年匯編為《航空產品腐蝕試驗方法》。(參見圖 20)。

(2)1993 年參加水上飛機研究所總工程師研究和編寫艦載飛機腐蝕控制設計指南有關的學術研究及防護措施的研究,1995 年編寫出版了《艦載飛機腐蝕控制設計指南》,并研究了相關的適用性標準,后來以“艦載飛機腐蝕控制設計指南適用性標準簡介”為項目申報,榮獲 2002 年度航空科技進步三等獎。(參見圖 21)

(3) 收到“飛機設計手冊總編委會”2007 年 4 月贈送的“榮譽證書”,標明該手冊(第三版)800 多名專家歷時 15載完成,特頒發榮譽證書,以做紀念。(參見圖 22)

(4)在殲 xx 實施腐蝕控制系統工程的過程中,由飛機設計師牽頭,制定了國軍標 GJB 2635-96 “軍用飛機腐蝕防護設計和控制要求”。

6 腐蝕系統控制的發展

腐蝕科學家認為:材料及其制品在服役環境作用下,出現退化或變質,就是腐蝕,這是一種自然科學現象,最常見、最普遍,最應該受到人民的關注,中國工程院 1999 年開始的“腐蝕調查”,2003 年 10 月出版《中國腐蝕調查報告》指出:中國的腐蝕損失占 GDP 的 5%(加上間接損失 2001年約為 5000 億人民幣元,2006 年約為 10596 憶元);

摩擦科學家認為:摩擦是運動的必要條件,沒有摩擦就沒有運動,2006 年的摩擦學調查表明,摩擦消耗掉全世界1/3 的一次性能源,約有 80% 的機器零部件都是因為磨損而失效;2006 年我國工業領域因摩擦磨損造成的損失約占GDP 的 4.5%( 約 9,700 億元人民幣 );疲勞科學家尚未發表其損失的調查報告,但是,在有些院士的研究報告中稱:80% 的機器零部件是因為疲勞而失效。

這些科學家揭示了一個共同的問題就是材料及其制品在服役環境作用下,出現的變質或退化是一個復雜的科學問題,不僅有金屬腐蝕(含非金屬老化);還有摩擦磨損,以及摩擦與腐蝕介質的協同作用下,產生的磨蝕;循環應力作用下的疲勞、以及循環應力與腐蝕介質協同作用下的腐蝕疲勞,靜應力與腐蝕介質協同作用下的應力腐蝕;溫度與時間協同作用下的蠕變,要想盡可能地減少腐蝕損失、摩擦磨損損失、疲勞損失,提高材料及其制品的使用可靠性、安全性、耐久性,盡可能地延長其使用壽命,節約資源,節約能源,減少環境污染,支持國家可持續發展。

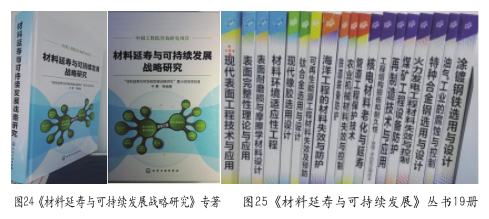

近年來,在中國工程院干勇、師昌緒、周廉等院士的領導下,開展了《材料延壽與可持續發展戰略研究》重大咨詢項目和《材料延壽與可持續發展》系列叢生的編寫與出版。前者已經完成了項目的研究,主編出版了專著《材料延壽與可持續發展戰略研究》,后者,在國家出版署的支持了已經出版了十九冊專著,2017 年計劃再出版 11 冊 , 其中包括我們主編的《材料失效系統控制》。目的就是呼喚腐蝕科學家、摩擦學家、力學科學家等等材料科學家與各種材料及其制品的設計、制造專家共同攜手,研究材料及其制品在服役環境作用下失效的綜合機理及其控制理論、原則、技術和措施。建議科學家和工程師們共同攜手,在工業部門產品研制,特別是重大工程項目研制,執行設計牽頭,通過設計、制造、運輸、儲存、使用、維護維修全過程,實施全方位、全員參與的對材料及其制品失效(腐蝕、老化、磨損和斷裂)的系統控制。

預防與控制了失效,迎來的就是成功。材料失效預防與控制系統工程的核心思想就是有意識地進行全員參與的全過程全方位對可能出現的材料腐蝕(老化)、磨損和斷裂進行預防與控制的系統工程及其管理。目的就是使“中國制造”的產品、“中國建造”的工程項目具有使用可靠、安全、經濟和耐久的特征,成為世界名牌。中國成為“材料強國”和“制造強國”,與環境友好的“和諧社會”,實現美好的“中國夢”。

● 人物簡介

李金桂,中國航發北京航空材料研究院研究員,我國航空腐蝕控制系統工程的創始人,表面工程和腐蝕控制專家,航空材料科學家。

1962 年畢業于北京航空學院,1985-1987 年為美國匹茲堡大學訪問學者、研究顧問。歷任中國航空工業總公司航空材料研究院副總工程師、科技委副主任、學位委員會委員,總公司科學技術委員會成員,總公司航空材料、熱工藝及理化測試技術發展中心常務副主任,航空(材料、制造技術)預研專家組副組長,兼任國家科委腐蝕科學學科組成員、中國腐蝕與防護學會副理事長、北京航空航天大學兼職教授、中國表面工程學會常務理事、航空表面工程專業委員會主任委員、《材料工程》雜志副主編、《航空稀土》雜志主編,現任《材料保護》和《中國表面工程》、《表面科學與工程》雜志編委,出版出版專著 39 部,其中擔任總主編 1 部(30 冊)、主編 21 部、常務副主編 2 部、副主編 6 部,參與部分編寫或審定9 部,例如:《材料延壽與可持續發展》系列叢書(30 冊)、《腐蝕控制系統工程學概論》、《腐蝕控制設計手冊》、《現代表面工程設計手冊》、《飛機設計手冊》第三冊第三篇。在國內、外公開發表論文一百多篇,榮獲國家、國防科工委、省部級重大科技進步獎,十六項,享受國務院政府特殊津貼。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8135

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6475