21世紀,人類向深海進軍將與太空探索比肩。資源、可持續發展、國家安全、全球變化這些熱點名詞,作為普通民眾也已耳熟能詳,它們均與深海有著千絲萬縷的聯系,深海已成為人類未來發展休戚與共、賴以生存的載體。深海擁有海洋90%以上的總面積,蘊藏著人類社會未來發展所需的各種戰略資源和能源,具有重要的科研與商業應用前景。在我國,近期部分公布的十三五規劃指南中已提出向萬米深海進軍、向極地進軍,并提出了適應于萬米科技的裝備與材料研發計劃。然而,深海極端環境及深海微生物對于裝備材料的腐蝕、深海材料制備技術、蝕損機制研究是深海資源開發的制約瓶頸。為了全面地了解深海、科普深海相關的材料技術知識、為走向深藍提供支撐,記者特邀請到上海海事大學尹衍升教授做相關方面的精彩解讀。

尹衍升,上海海事大學海洋材料科學與工程研究院院長,教育部長江學者特聘教授,博士生導師,長期從事材料的基礎研究及其工程應用實踐。圍繞材料的制備與加工技術、海洋環境服役行為與微生物附著污損機理、深海石油鉆采過程多因素耦合失效機制與防護等海工領域發展的重大需求,先后主持承擔國家及省市重要課題30余項。研究成果已在機械加工、貴金屬材料廉價替代、船舶壓載水處理技術與深海裝備所用關鍵材料等方面獲得工程應用。

尹衍升教授

走向深海 大有可為

多年來,我國積極參與國際海底區域活動,先后組織開展了40多個大洋調查航次,相繼申請獲得了多金屬結核、多金屬硫化物、富鈷結殼等資源勘探合同區,發展了以“蛟龍”號載人潛水器、“海龍”號無人纜控潛水器、“潛龍”系列無人無纜潛水器為代表的深海勘查技術裝備,為人類認識深海、和平利用深海資源發揮了重要作用。談及走向深海,尹教授認為大有可為。具體可從下面五個方面來看。

走向深海為國家深海科學探索和能源戰略奠定材料基礎。深海及深海沉積物中的微生物生存面臨高壓,低溫或高溫、黑暗及低營養水平等幾個主要極端環境,開展深海適冷菌、深海適熱菌、深海適壓菌等微生物附著條件下的材料腐蝕機制研究具有更大的挑戰性和創新性。深海資源鉆采、深海科學探索、深海國防安全的基礎是深海裝備,而深海裝備的基礎是深海專用材料,深海材料國產化是我國深海裝備國產化的基礎與制約瓶頸,解開這一系列的問題迫在眉睫。

深海之爭歸根結底為資源之爭。深海油氣探明儲量已占海洋油氣探明儲量的70%以上;天然氣水合物在海洋中的總量為(1~5)×1015立方米;多金屬結核在海洋中約有5000億噸,主要富集在4000~6000米深度;富鈷結殼在海洋中含量可達10億噸,主要分布在500~4000米深度;上百處海底熱液多金屬硫化物礦床含量達6億噸,分布在1500~4000米深度;深海已發現數千種新生物,絕大部分物種是深海環境所獨有的,是豐富的生物與基因資源。因此,國際深海研究高潮迭起,“藍色圈地”運動已成為21世紀爭奪國際海洋資源的主旋律。

深海之爭的核心是深海高新科技。主要表現為:載人深潛器、海底觀測站-鏈-網、深海探測與資源勘探、深海油氣鉆采平臺、采礦、輸運、聲納、海底機器人、海底通訊、深海生物與基因、海洋污染防治、深海武器裝備等核心技術,涉及到多學科技術領域的綜合高技術系統,而這些技術在深海中的實施與使用需要深海專用材料的支持。因此,深海是高科技的新舞臺;是材料、能源、生命等領域重大理論新的誕生點;是國家經濟發展新的增長點。

部分發達國家已將開發深海提到國家戰略高度。2004年12月美國總統宣布成立部長級的海洋政策委員會,直屬總統辦公室,全面反思海洋政策。日本明確提出要和美國爭奪海上領導權,政府斥資6億美元建造5700噸,210米長的大洋鉆探船,比美國的大三四倍,明文提出要在海洋科學里“起領導作用”,以期與美國爭雄。韓國的水下無人運載器也已經不在美國之下,而且其在東海濟洲島西南,已經建成了目前全球最大的海上觀測平臺。我國實施海洋強國戰略,建設深海強國部署在即。我國已確定的七個戰略性新興產業中,明確指出加快海洋工程裝備及材料的發展,加快深海能源鉆采、深海極端環境探測、生命考察、深海軍用裝備所需關鍵材料的產業化研發。

深海領域的發展是一項系統工程,常依賴于材料科技的發展和突破。深海材料的質量不足與種類短缺已經成為深海研究開發的制約瓶頸,以至于深海科技重大裝備多數依賴進口,其直接的原因就是設備材料難以適應嚴酷的深海服役環境。目前,雖然一些材料已經進入深海探索的實際應用,但深海水下環境極其特殊,多數陸上技術不能應用于水下尤其是深海環境,這主要是由于深海的腐蝕因素眾多,如溫度、壓力、微生物、溶解氧、pH值、化學成分、流速等等,這些參數都會對材料的腐蝕產生影響。另外,深海自然環境試驗系統復雜、試驗費用高、可靠性低,導致材料的腐蝕規律與失效機制仍停留在表觀認識,缺乏系統的研究,不能指導海洋專用材料的制備與開發,給深海的研究和開發帶來很大困難。因此,材料在深海極端環境下的微生物附著腐蝕及深海高溫高壓條件下的服役失效機制探索是深海應用的關鍵因素。發展關鍵實驗技術,實現材料科技的發展和突破是開發深海的首要任務。

總之,發展裝備、材料、科技,打破瓶頸,邁向深海,大有可為!

創一流科研平臺 向“深藍之策”發力

人類已經進入向深海、遠海和極地開發的新時代。深海、極地資源開發、遠海運輸等領域都需要大量的新型裝備和建造用的特種材料。而裝備與材料的制備、選擇與評估、蝕損機制探索等均需要專用平臺進行研究。

尹教授表示海洋嚴酷環境所用材料科技的發展水平已經成為專用裝備制造開發的制約瓶頸,加速海洋嚴酷環境材料領域的科學研究已迫在眉睫,遺憾的是,我國海洋工程材料特別是深海環境材料的綜合研究及測試平臺幾乎處于空白狀態,這些無疑制約了我國深海資源的綜合利用、制約了國家深海科技戰略展開、制約了國家遠洋和極地開發戰略實施和科技力量的整合、遲滯了深海鉆采企業和涉海類高校及研究機構的有機結合步伐、制約了國家海底觀測技術與裝備、深水養殖技術與裝備制造、制約了深潛技術與裝備及國家相應戰略的拓展。

因此,建設專門針對深海環境下服役材料的研究測試公共服務平臺,不僅可以促進材料研發創新資源的開放和共享,增加專業化公共服務的有效供給,還可以降低深海工程類企業創新創業的成本與風險,提升研究開發和產業化的能級和水平,進一步提高深海科技創新資源的使用效率。

上海海事大學海洋材料研究院依托上海國際航運中心建設和學校學科專業優勢,及時抓住了海洋材料研發等具有國際前瞻性的海洋前沿課題進行研發,從而在海洋開采、海洋研究中形成了獨特而新穎的研究生長點。目前,學院已初步建立以海洋材料腐蝕與防護、海洋工程材料、海洋生態環境材料、海洋功能材料、海洋生物與藥物材料等研究方向為主體的綜合研究平臺。特別是具有深海特色的設備:該院自主設計(德國制造)深海極端環境模擬器(450oC,150MPa)。利用該設備可模擬15000米深海高溫(0-450℃)高壓(150MPa)極端環境、可注入微生物和腐蝕性氣體并實時檢測,這也是目前國內研究深海的獨特裝備。2014年獲批上海市高校重點實驗室“深海極端環境服役材料重點實驗室”。

中國工程院李鶴林院士參觀深海模擬裝備

日前,由上海市海洋局、上海海事大學、上海天合石油工程股份有限公司、上海尖端工程材料有限公司、上海外高橋造船有限公司、寶鋼特種材料有限公司等單位聯合創辦的 “上海市海洋局深海裝備材料與防護工程技術研究中心”在上海海事大學正式揭牌成立。該研究中心不僅填補了我國海洋領域深海材料研發平臺的空白,也將為我國海洋工程特別是裝備材料與防護工程走向深海提供技術支撐,為深海能源鉆采進行專用材料及裝備的一體化研發直接服務,提高海洋資源開發能力。

可模擬一萬五千米海深環境的反應裝置

建設中的部分深海材料研究平臺

在團隊建設方面,上海海事大學海洋材料研究院在編教師34人,其中有長江學者特聘教授1人、中科院百人計劃1人、上海市和交通部領軍人才2人、曙光學者2人、東方學者1人、晨光學者4人、博士生導師5人、教授6人,具有博士學位的專職研究人員25人。同時,該院被確定上海海事大學重點建設發展的學科之一。現有教學科研用房面積達3000余平方米,已投資6000萬元購置了一大批國際先進水平的材料制備和檢測儀器與設備。

上海海事大學海洋材料研究團隊在和諧的環境和寬松的學術氛圍中實現了“快樂”科研。把“快樂科研”的理念注入到了研究過程中,營造和諧氛圍,科研中注入人文管理理念,創造快樂心態,讓團隊享受科研樂趣,發表論文和獲得獎勵只是科研的副產品,而為深海領域開發裝備和材料才是研究的目標。團隊堅守這樣一個信念:用新型材料鞏固藍色國土、憑學科特色走向深海大洋。

近三年來,海洋材料研究院承擔國家自然科學基金、國家科技部、上海市、交通運輸部科研項目數十項(其中973和國家海洋局重大專項都是針對深海材料與裝備研發而立項的課題),總經費8000余萬元。獲得了包括國家海洋局創新獎、教育部技術發明獎、上海市自然科學獎、進步獎等相關獎勵;與國內外10余家科研院所和企業開展科技合作和學術交流,建立了多個產學研基地。

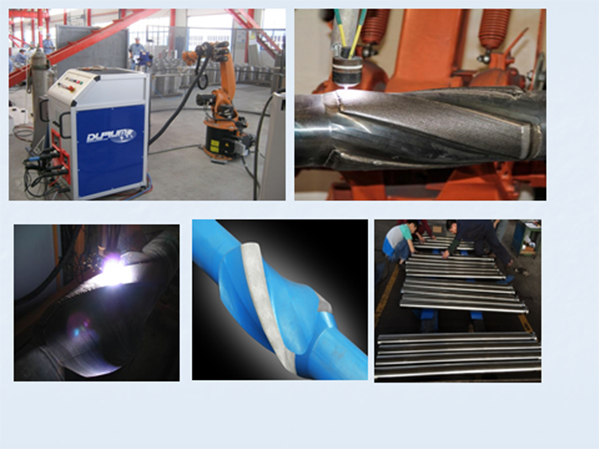

在技術研究基礎上,開發出系列產品,并已有多項成果實現產業化。例如,為深海鉆采裝備扶正器腐蝕防護的材料和涂覆技術研發,已經實現了鎳基球形碳化鎢粉國產化開發,并已投入批量生產,有效地提高了鉆采部件的使用壽命,產品80%出口;完成海底輸油管道清洗機碟片、海洋棄井鉆管高壓切割噴嘴等開發。噴涂現場和部件結構如下圖所示。

自主開發的激光熔覆技術為深海鉆采部件涂覆碳化鎢

發展深海高科技 三大方向需謹記

深海材料與裝備的蝕損過程研究非常困難,主要是在實海條件下掛片成功幾率很小,即使在幾百米的深度掛片試驗,最后也很難找回全部試片,更不用說在更深的海洋中進行試驗,因此使用模擬裝置進行試驗就成為唯一可靠的方式,而這樣的海洋全深度試驗平臺在我國數量甚少。由于深海環境復雜,實驗成本高,目前材料在深海的公開腐蝕與失效研究數據甚少,或處于保密狀態,相關科學機制在國際上也處于空白狀態。我國絕大多數深海關鍵材料及其工藝技術仍然處于空白或起步階段,嚴重制約了我國深海高新科技的發展。

尹教授表示根據國內外本領域的發展現狀和趨勢,特別是我國海洋領域的發展現狀及海洋強國、強區、強市的海洋戰略,在紛紜的海洋苛刻環境科技發展的領域中提煉出四大關鍵科學問題并凝練成三個既相互關聯又極具特色的重要研究方向。

四大關鍵科學問題

1、多重深海環境因素下材料蝕損的力學-電化學交互作用機理與規律。

2、南海高濕熱環境下材料腐蝕的化學-電化學 相互作用機理與規律。

3、極地深冷海冰環境中船舶材料蝕損過程及規律。

4、遠洋環境下貨油艙等特種材料腐蝕失效機制。

三大重要研究方向

1、深海服役材料蝕損界面及蝕損過程動力學。

2、高濕熱環境下材料的微生物附著腐蝕過程。

3、深冷、遠海環境下材料的蝕損機制與制備。

未來在于打破行業壁壘 填補技術空白

我國的研究與市場需求和國外水平相比,還存在著很大差距。目前我國開發的導管架平臺應用僅限于100米水深以內,自主設計建造的自升式平臺工作水深在50米左右,半潛式平臺處于200米作業水深以內的第二代半潛式平臺水平,張力腿平臺、Spar平臺等深海采油平臺設計和制造技術幾乎是空白,而國際上已研究開發作業水深3000米以上的第六代半潛式鉆井平臺;又如海洋油氣鉆井設備的最大鉆井深度雖能達到7000米,但國際上海洋油氣的最大鉆井深度可達9000~12000米;我國正逐步解決深海資源開發的裝備問題,但關鍵材料、關鍵部件、關鍵技術國產化仍然需要相當長的時間來完成。

深海裝備需要大量金屬材料,如油氣鉆采用海洋平臺結構用鋼板、油氣鉆采和輸送用鋼管、深潛器用鈦合金海、淡化裝備用金屬材料、特種船舶與發動機用材料。深海工程結構在海洋環境下將受到潮流、鹽分、水溫、微生物等腐蝕影響,并且不同海域受到的腐蝕情況不同,對鋼材也提出了更高要求。海洋平臺是在海洋上進行作業的特殊場所。海洋平臺服役期比船舶類高50%,采用得鋼板必須具有高強度、高韌性、抗疲勞、抗層狀撕裂、良好的焊接性及耐海水腐蝕等。主要分為鉆井平臺和生產平臺兩大類。我國尚無專用的海洋平臺用鋼標準,采用國外標準。EH36以下平臺用鋼基本實現國產化,占平臺用鋼量的90%,但關鍵部位所用大厚度、高強度鋼材仍依賴進口。隨著我國海洋開發的不斷發展,對海洋平臺用鋼的需求量不斷擴大,當前總用鋼量在300萬t以上。

尹教授表示,深海裝備用鋼發展趨勢可歸結為四個方向:

1、高強度,屈服強度達到500~700 MPa。

2、厚規格,深海結構的日益大型化,尤其是自升式海洋平臺,需要抗拉強度高達800 MPa級、厚度達125~150 mm的特厚板。

3、高的低溫韌性,滿足兩極區域使用。

4、高耐腐蝕性。

深海熱液區由于環境苛刻,特別是熱液區域的硫化氫腐蝕,對于深海石油開采和深海平臺建設幾乎難以克服和逾越,國內外目前能在如此高的溫度和壓力下進行長期服役的材料與裝置較少,目前關于深海探索,雖然一些材料已經進入實際應用,但對材料的腐蝕規律與失效機制仍停留在表觀認識,缺乏系統的研究,因此不能指導專用海洋材料的制備與開發。主要由于深海自然環境試驗系統復雜、試驗費用高, 除試驗裝置的投放、運行與回收外, 其可靠性還與多種因素包括地質、環境、裝置、人為等相關, 存在樣板丟失、裝置回收率低等問題。直至目前,才開始提出使用深海模擬器來研究材料的腐蝕,且僅僅處于起步階段,關于深海極端環境下專用材料的腐蝕研究,在國內外仍然屬于空白領域。

因此,開展深海極端環境材料的腐蝕研究,將對我國海洋資源(石油、礦產)開發、經濟可持續發展具有重大價值。在黨中央提出海洋強國建設的大趨勢下,在向深海進軍的號召下,今后關于深海領域特別是深海進出材料領域的研究中,需加速如下步驟地實施:

1、國家應設立深海材料研發及產業化專項基金,進行國家重大專題立項,支持并組織多學科交叉的合作團隊,進行系統的核心技術研究攻關。

2、由于深海材料的腐蝕損傷機制和科學問題還缺乏創新性研究成果,因此我國的深海材料研究與國外水平相比,還存在著很大差距,需要加強研發平臺建設,實驗裝備與技術投入,建議在國家有關部門支持下設立深海材料及腐蝕技術聯合實驗室;設立深海材料與資源重點研究平臺,例如設立深海國家實驗室,統籌規劃和部署深海材料、資源、探測、礦產等研究領域。

3、我國深海技術設備國產化率較低,在充分借鑒國外的先進經驗與技術的同時,科技部門應努力對于受制于人的核心技術組織隊伍進行自主研發,聯合攻關,以關鍵核心技術為突破點,尋求以點帶面,達到整體技術的突破,如熱液區極端環境材料相關技術。最終實現科研成果產業化,促進和建立由材料研發,裝備及其制造成果應用的相關平臺。

4、根據我國深海研究的目標、任務,組織一批相關機構的科技人員進行綜合培訓,承擔海洋材料相關調查和研究。通過實際工作造就深海人才,逐步形成一支專業能力拔尖的科技隊伍。通過各種方式培養出深海材料中青年學術帶頭人,立健全激勵機制,營造良好的人才創業環境,實現深海材料學科可持續發展。

5、我國在深海科學技術領域形成了分布于國家海洋局、中科院、高等院校以及大型開發公司如中海油、中石化等的研發隊伍。但研發力量分散,這種分散、重復、小規模、低水平的研發力量缺乏國際競爭力。因此,迫切需要針對深海科學技術研究領域,圍繞國家重大需求,創新體制機制,打破部門行業壁壘,加強國內創新單元深海科技力量的整合和融合。

后記:我國的海洋條件得天獨厚,從南到北從冷到熱,既有海域的遼闊,又有海底的深度。唯有打破前行路上的制約瓶頸,走向深海,發力深藍,搶占開發的制高點,才能屹立于世界舞臺。路漫漫,唯求索!我們相信向深海進軍也會像向太空探索一樣,在人類科學發展史上留下輝煌的一頁!

人物簡介

尹衍升,男,1956年4月山東生人。教育部長江學者特聘教授,曾任山東大學、中國海洋大學教授、山東省《特種海洋材料》高校重點實驗室主任、教育部《海洋材料及其防護技術》工程中心主任、現任上海海事大學教授、海洋材料研究院院長、極端環境服役材料上海高校重點實驗室主任。長期從事新材料基礎研究及其工程應用實踐。在金屬間化合物與陶瓷材料的復合化研究過程中,創造性地提出“包覆阻氫、互補增韌”理論概念并取得顯著成績;1999至2006年7年時間內,作為第一研究者,獲國家技術發明二等獎1項、省部級一等獎3項、山東省發明創業特等獎1項、其它獎勵7項,實施發明專利6項。

從教35年來,特別是近20年來,與團隊成員密切合作,協同攻關,共發表SCI、EI收錄論文304篇。國際會議大會報告7次,特邀報告9次,擔任國際、國內學術會議大會主席6次,國際學術會議委員會成員5次,國內學術會議大會報告和特邀報告19次。合作著述和編著著作7部,授權專利17項,在海洋材料研究領域,為國家作出了重要貢獻;其研究成果已在機械加工、貴金屬材料廉價替代、船舶壓載水處理技術與裝備所用關鍵材料等方面獲得工程應用。

聲明: 本網原創,轉載時請務必標明文章來源和作者信息。未經允許, 嚴禁用于商業用途。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414