海洋是人類資源和能源的保障,國家利益和安全的重地。開發利用海洋資源已成為各國的發展戰略。我國是海洋大國,海域遼闊,海洋已成為我國經濟社會發展的必然選擇和重要空間。海洋生物污損(marine biofouling)是指海洋微生物和動、植物在船體或海洋設施表面吸附生長形成的生物垢,它會增加船舶航行阻力,導致海洋裝備金屬表面腐蝕加快,堵塞核電站冷熱交換管道,降低海洋裝備使用壽命,影響海洋養殖業等。據不完全統計,每年全世界因海洋污損造成的經濟損失達到上百億美元。隨著航運事業的發展和海洋開發的日益增加,海洋污損帶來的問題將越來越多。

當前海洋防污的方法主要是依靠物理或化學處理的途徑去除粘附物質,例如機械清洗法、電化學方法和涂裝防污涂料。機械清洗法主要是通過特制工具(包括水下機器人),定期對船底及船殼上的附著生物進行鏟除,該方法費時長且耗資大。電化學法是利用電壓或海水電解中產生的次氯酸殺死海洋生物的幼蟲和孢子,從而抑制其附著和生長。涂裝防污涂料是目前最方便、有效和經濟的方法。防污涂料主要由高分子樹脂、防污劑、顏填料、溶劑等組成,其中防污劑為生物毒素,其功能是抑制或防止海洋污損生物的附著。高分子樹脂是整個涂層的基底和防污劑的載體,直接影響涂層的性能并控制防污劑的釋放。傳統的防污涂層是利用材料中釋放出的銅、錫、汞、鉛等毒料來殺死海洋生物,其中尤以有機錫類涂料最為有效。然而,后來人們發現有機錫化合物會在海洋生物體內累積,導致遺傳變異,并進入食物鏈循環,產生不可估量的生態問題。因此,有機錫類涂料已于2008 年在全球禁止使用。目前,大量使用的是含氧化亞銅的涂料,然而銅對生態也有危害,其淘汰只是時間問題。我國已把含氧化亞銅防污涂料列入“高污染,高環境風險”名單,規定氧化亞銅做防污劑僅是過渡性措施。因此,研究開發環境友好防污體系十分重要。本文主要介紹近年來環境友好海洋防污體系的研究進展,并探討未來發展的趨勢。

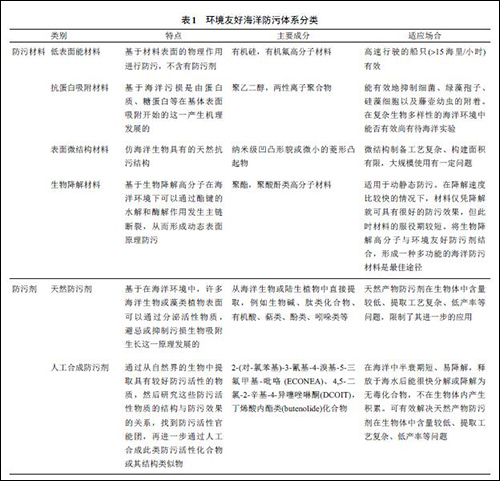

環境友好防污體系的研究主要從兩個方面進行(表1)。

1 防污材料

防污材料,即研制具有抗粘附的材料,賦予涂層以特殊的表面性能,如低表面能、抗蛋白性、表面微結構、生物降解性等。

1.1 低表面能材料

有機硅、有機氟是低表面能材料的典型代表。它們主要基于材料表面的物理作用進行防污,即污損生物不易在低表面能材料表面附著或附著不牢,在航行水流沖刷下或其他外力作用下容易脫落。低表面能材料表面平滑,這對降低航行阻力、減少燃油消耗以及降低溫室氣體的排放有重要的意義。低表面能材料存在涂膜質量不穩定、機械強度差、與基體粘附力差等問題,因此目前該類材料雖已應用,但其應用范圍僅限于一些特殊場合。尤其是低表面能防污材料對航行速度依賴性強,例如其對于高速行駛的船只(>15 海里/小時)有效,而對長期停留在碼頭或者慢速航行的輪船防污效果不佳;同時對硅藻類生物附著效果差,即使航速達到30 海里/小時以上,硅藻類生物也難以去除。因此,對低表面能材料進行物理或化學改性提升其防污和力學性能是目前發展的方向。

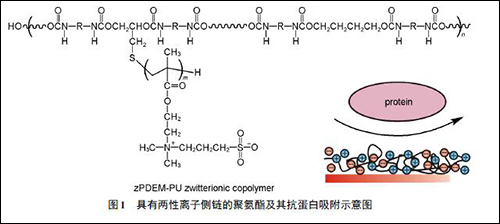

1.2 抗蛋白吸附材料

抗蛋白材料主要基于海洋污損是由蛋白質、糖蛋白等在基體表面吸附開始的這一產生機理發展的。該類材料中研究最多的是聚乙二醇和兩性離子聚合物,其他還有兩親性聚合物、水凝膠、兩性離子液體等。這些材料在海洋中的長效防污性有待考查。圖1 為具有兩性離子側鏈的聚氨酯結構式及其形成的涂層抗蛋白吸附示意圖。

1.3 表面微結構仿生材料

表面微結構是主要基于仿生的原理發展起來的。Wooley 等合成了超支化含氟聚合物-聚乙二醇網狀結構樹脂,通過微相分離形成納米級的凹凸形貌,據報道對污損生物如石莼的附著階段有阻礙作用,同時減少了蛋白質和脂多糖的吸附。Brennan 等制備了由微小的菱形凸起物組成的仿鯊魚皮表面,在一定程度上能防止藻類孢子、藤壺幼蟲的附著。微結構制備工藝復雜、構建面積十分有限,而且在海水浸泡中很難長期保持穩定,因而該材料的大規模使用有一定問題。

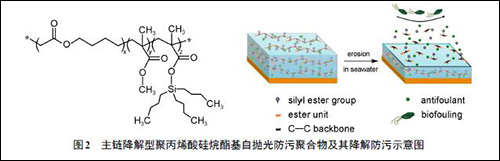

1.4 生物降解材料

作者所在課題組發展了系列生物降解聚合物基海洋防污材料,并最早在海洋實驗中獲得成功。我們發現,生物降解高分子在海洋環境下可以通過酯鍵的水解和酶解作用發生主鏈斷裂,從而形成動態表面,使污損生物不易粘附在其表面。在降解速度比較快的情況下,材料僅憑降解具有很好的防污效果,但此時材料的服役期較短。將生物降解高分子與環境友好防污劑結合,形成一種多功能的海洋防污材料是目前的最佳途徑(圖2)。

1.5 其他新型仿生防污材料

除了以上材料外,近年來還出現了一些新型仿生防污材料,如受豬籠草啟發在具有納米微結構的透氣性材料中注入潤滑液形成的“超滑”表面;在涂料中加入納米五氧化二釩(V2O5),以仿造自然界中已存在的植物(藻類)的天然防御機制。在涂料中加入酶或蛋白質等形成耗氧表面,從而不利于污損生物粘附;但相關材料還處于實驗室研究階段,其海洋環境下的防污性能有待進一步研究。

2 防污劑

防污劑,即尋找合適的高效無毒、環境友好的防污劑,在不破壞環境的前提下防止生物附著,主要分為天然防污劑和人工合成防污劑。

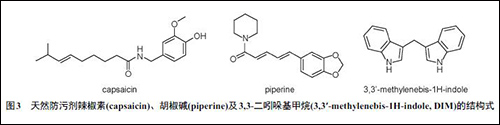

2.1 天然防污劑

天然防污劑,主要基于在海洋環境中,許多海洋生物或藻類植物表面可以通過分泌活性物質,避忌或抑制污損生物吸附生長這一原理發展的。通過提取這些具有防污活性的天然產物作為防污劑,可防止海洋生物附著(圖3)。例如英國研究人員從大型褐藻-鹿角菜(fucus)表面附生細菌中分離出具有抑菌活性的物質,經甲醇溶解并與樹脂混合試制成防污涂料,針對海洋細菌表現防污效果。另外,從紅藻中提取的生物堿,海綿中分離純化得到的肽類化合物等均表現出優異的防污活性。香港科技大學錢培元教授在這方面做了大量的工作,已經分離鑒定了50 多個由細菌、真菌產生的抗污損活性物質。但是天然產物防污劑在生物體中含量較低、提取工藝復雜、低產率等問題,限制了其進一步的應用。

2.2 人工合成防污劑

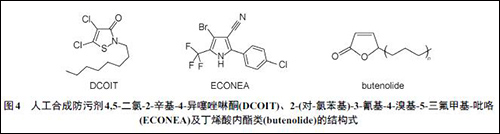

為解決天然產物防污劑在生物體中含量較低、提取工藝復雜、低產率等問題,通過從自然界生物中提取具有較好防污活性的物質,研究其結構與防污效果的關系,找到防污活性官能團,再進一步人工合成此類防污活性化合物或其結構類似物,是環境友好防污劑研究中的一條重要途徑(圖4)。例如目前新出現的綠色防污劑2-(對-氯苯基)-3-氰基-4-溴基-5-三氟甲基-吡咯(ECONEA)就是通過對微生物鏈霉菌(streptomyces fumanus)的代謝產物(dioxapyrrolomycin)結構仿生制備;目前廣泛使用的4,5-二氯-2-辛基-4-異噻唑啉酮(DCOIT),其異噻唑啉酮結構是由一種生物防污劑的結構改造而來;香港科技大學錢培元教授課題組開發的丁烯酸內酯類(butenolide)防污劑是通過對海洋鏈霉菌代謝物的化學結構改造而來。該類防污劑在海洋中半衰期短、易降解,釋放于海水后能很快分解或降解為無毒化合物,不在生物體內產生積累。需要說明的是,該類防污劑在海洋工程化應用之前,還有很多技術難題需要克服。例如:如何解決該防污劑與涂料樹脂的相容性和可控釋放性,實現低含量有效等等。

海洋防污材料的方向是發展高效、環境友好、多功能性材料。使用無毒、環境友好防污劑也是未來發展的重要方向。將環境友好高分子(如生物降解高分子)與環境友好防污劑結合,形成一種多功能的海洋防污體系是最佳途徑。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org 責任編輯:王元 《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414