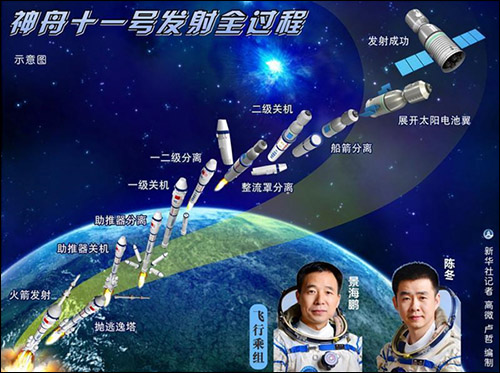

神舟十一號飛船在今天(17日)在酒泉衛星發射中心,由長征二號F遙十一運載火箭搭載兩名航天員發射升空。太陽帆板正常打開,發射取得圓滿成功。神舟十一號飛行乘組由航天員景海鵬和陳冬組成,景海鵬擔任指令長。

神舟十一號飛船入軌后,2天內完成與天宮二號的自動交會對接,形成組合體,航天員進駐天宮二號,組合體在軌飛行30天。期間,2名航天員將按照飛行手冊、操作指南和地面指令進行工作和生活,按計劃開展有關科學實驗。完成組合體飛行后,神舟十一號撤離天宮二號,并于1天內返回至著陸場,天宮二號轉入獨立運行模式。

據了解,此次航天任務的目的有以下三點:

一、為天宮二號空間實驗室在軌運營提供人員和物資的天地往返運輸服務,考核驗證空間站運行軌道的交會對接及載人飛船返回技術。

二、與天宮二號空間實驗室對接,形成組合體,進行航天員中期駐留,考核組合體對航天員生活、工作和健康的保障能力以及航天員執行飛行任務的能力。

三、開展有人參與的航天醫學實驗,空間科學實驗,在軌維修等技術試驗以及科普活動。

技術創新

天地聯系更緊密

神舟十一號飛船上配備了寬波束中繼子系統,它能極大提高中繼終端使用范圍和工作能力,確保天地鏈路可靠性。力爭使飛船每時每秒都能與地面連接上。

交會對接技術升級

光學成像敏感器是交會對接的眼睛,這一次交會對接的眼睛升級了。在“天宮二號”及以后的空間站任務中,交會對接會變成一項常態化任務,對接環境也將更復雜,這就對光學成像敏感器提出了更高要求。

之前神舟飛船與天宮一號的交會對接任務中,應用的都是CCD成像敏感器。本次神舟十一號與天宮二號的對接,采用新一代光學成像敏感器CRDS。升級版的CRDS產品在太陽雜光抑制能力、識別目標敏感度上有了大幅提升。敏感器首次捕獲時間也由原來的約十秒縮短至不到幾百毫秒。

中期駐留

神舟十一號在配置上進行了優化,存儲了更多食品、飲水等航天員支持用品,滿足航天員駐留需求。飛船上設有應急返回系統,以保障航天員安全。

熱控設計優化

神舟十一號與天宮二號對接成功后,航天員要在組合體中完成30天中期駐留任務, 長時間的駐留工作必須保證能源供應,這就需要太陽能帆板長時間對準太陽,為此組合體需要連續偏航。而在連續偏航過程中,部分設備會長期對著太陽,還有部分設備長期曬不到太陽。因此,神舟十一號飛船改進和優化了熱控設計,以消除組合體連續偏航引起的返回艙溫度過低、設備容易結露的風險,和推進艙、貯箱、發動機溫度過高可能超上限的風險。

任務特點

飛得更高

這是因為未來的載人空間站軌道位置比較高。過去,神舟十號與天宮一號對接時,軌道高度是343公里。而神舟十一號和天宮二號對接時的軌道高度是393公里,比過去高了50公里。這與未來空間站的軌道高度基本相同,飛行也更加接近未來空間站要求。

飛得更高對飛船的要求也更多,這意味著交會對接時飛船的控制與神舟十號不一樣,還需要連續變軌。

實驗更多

這是因為這次飛行要進一步考核神舟飛船作為人員物資天地往返運輸工具的性能。任務期間神舟十一號要進行4項在軌試驗項目:

· 寬波束中繼在軌驗證試驗

· 變軌控制驗證試驗

· 帆板任意偏置角跟蹤太陽功能驗證試驗

· 微生物控制試驗。

通過這些試驗進一步驗證飛船設計功能,獲取和積累載人環境相關的飛行試驗數據。

時間更長

這是是因為此次任務中,航天員需完成組合體30天中期駐留任務,比神舟十號的15天翻了一倍。在這一個月中,要保障航天員的生活健康,也要保證航天員執行飛行任務的能力,飛船在駐留、應急、返回方面的保障能力就需要比過去更強。

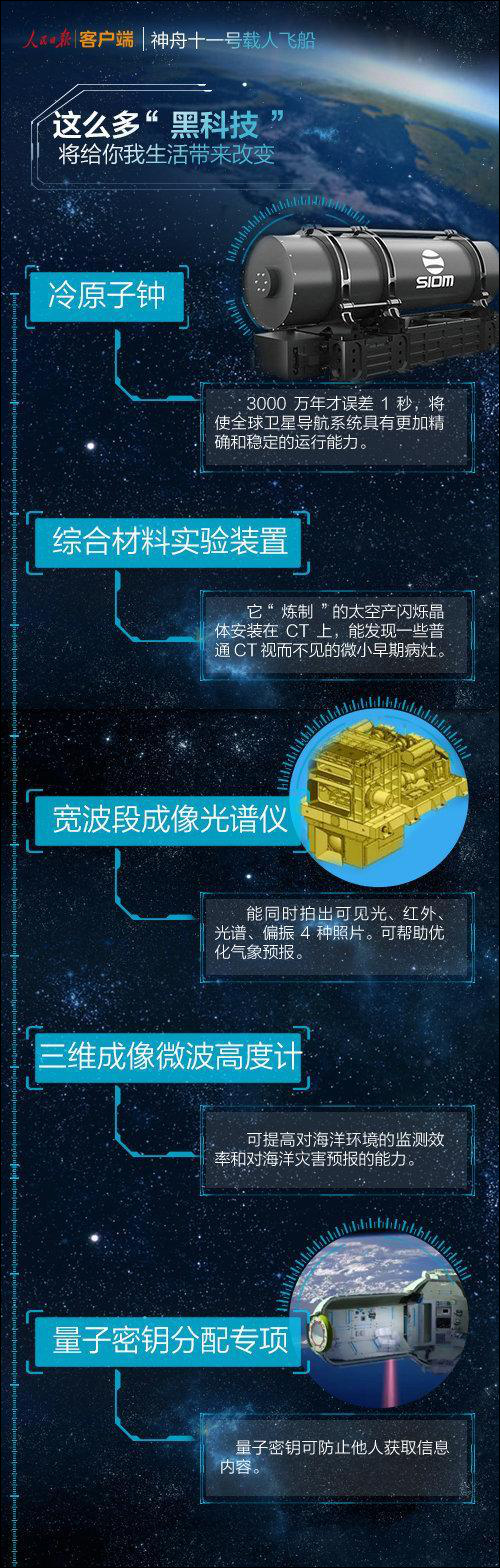

“黑科技”很多,將這樣影響你我生活

作為我國第一個真正意義上的太空實驗室,天宮二號在與神舟十一號進行對接后,將開展航天醫學實驗、空間科學實驗、在軌維修等技術試驗等多項試驗。

比如,首次開展我國航天飛行中的醫學超聲檢查,可以實時檢測航天員心肺功能;他們將參與多項應用載荷技術試驗,更換空間材料制備樣品,進行太空植物栽培試驗等;還將開展在軌維修操作,進行人機協同驗證。

同時,天宮二號空間實驗室還裝載了寬波段成像光譜儀、三維成像微波高度計等新一代對地觀測遙感儀器和地球科學研究儀器,這些載荷的應用,將提高我國在全球氣候變化研究、大氣污染和大氣成分監測等領域的技術水平。

神舟十一號外部結構由什么構成?黑科技外衣揭秘

執行中國歷史上最長時間太空駐留任務的神舟十一號飛船今晨7時30分成功發射入軌。除了船艙里轉載的各種高科技設備之外,神舟十一號也從外部為宇航員提供了安全舒適的飛行環境。

中國航天科技集團公司五院研發的總體部熱控分系統為飛船設計了神奇的“外衣”,就像我們人類的衣服一樣,天冷時能保暖,太陽照射時能防曬,同時衣服還能夠隔離灰塵、霧霾等有害因素對皮膚的傷害。

載人飛船由軌道艙、返回艙和推進艙這三個艙段構成。軌道艙是航天員生活和工作的主要空間,安裝在軌道艙內的設備發熱量不大。

軌道艙的外衣由多層隔熱材料組件構成,厚度約為2厘米。它能夠高效的隔離空間環境與軌道艙艙壁之間的換熱量,極大的減少艙體表面的漏熱,同時降低軌道外熱流劇烈變化對艙體溫度的影響。在多層隔熱組件的外表面,還有一層華麗的復合膜,它的功能是要提高飛船對軌道原子氧等粒子的防護能力。

返回艙承擔著將航天員安全帶回地面的重要使命,需要耐受返回過程中穿越地球大氣層時的高溫燒蝕環境,所以返回艙外衣的里層是厚厚的劃分成網格狀的防燒蝕材料,在外表面再噴涂特殊設計的有機熱控涂層,不僅提高外熱流吸收能力還能降低紅外輻射能力,為保證在軌期間的返回艙溫度條件提供有力支持。

推進艙是非密封的艙段,里面密集的布置了多種設備,主動流體回路的散熱輻射器也安裝在推進艙,因此推進艙對散熱的要求很高。

首先,在推進艙的艙體結構上設計了一圈淺綠色的有機涂層散熱面;其次,艙體上安裝的輻射器外表面則選用了純白色的熱控涂層,這身清爽的“散熱衣”,都能極大的提高輻射散熱能力。

而在推進艙的底部,安裝的是大推力的發動機,為有效抑制發動機點火后的高溫對推進艙內的影響,這一區域也設計了多層隔熱材料,但與軌道艙不同之處在于它是高溫多層隔熱材料,能夠隔離的最高溫達900℃,它被稱為“高溫隔熱衣”。

神舟十一號背后傳奇:精度更高翅膀更硬穿越更自如

推進艙、電源、對接機構、測控通信……在由中國航天科技集團上海航天技術研究院承擔的研制任務中,航天人不僅攻克了國產化材料應用的重重難關,為載人航天提供強大的電力保障,還打造了安全可靠的對接機構,為宇航員自如進入天宮二號架設了一道安全可靠的太空通道。

太陽電池翼國產化率超九成

“以往神舟系列飛船太陽電池翼所使用的原材料主要都是進口,但這次超過九成以上是國產材料。”神舟十一號電源分系統技術負責人沈冰冰介紹,從2013年開始,國外進行技術封鎖,我們開啟自主研發道路。“作為航天器遨游天空的翅膀,要建立屬于我們國家自己的空間站,國產化是必經之路。”

“材料的穩定性是太陽電池翼的關鍵。起初,我們對國產的材料特性不清楚,工藝特性也不了解。”沈冰冰介紹,研制團隊花了一年多時間調研原材料,通過各種仿真實驗驗證,確定材料的特性。

做力學試驗時,太陽電池翼的結構支撐部分總達不到要求。“力學上要求太陽電池翼在軌的時候承受一定的力。飛船在改變姿態、變軌的時候,要保證電池翼不會出現結構破壞。”沈冰冰說。神舟十一號不僅啟用了新的國產化材料,并且其量級更是大于一般衛星。自2014年上半年開始,團隊通過不斷對比選型和采取措施,最終完美解決了這一問題。

結構和機構部分是太陽電池翼基板的核心,而支撐這些的復合材料例如連接架、面板和邊框、兩層面板中的支撐機構等,神舟十一號電源分系統的設計師們將基板幾乎全部進行了國產化“改造”。

從確定方案,把關方案的正確性和可行性,到通過反復的地面疲勞試驗、強度試驗,以及仿真飛行試驗驗證、工藝試驗,將太陽電池翼的穩定性做到最大化。最終,神舟十一號的“翅膀”在元器件上達到了90%以上國產化,成為了目前國內所有衛星型號中國產化最徹底的型號。“從某些指標來看,比如力學性能,國產材料比進口材料還略有提升。”

在軌運行30天,對電源系統的控制是一場大考。神舟十一號電源分系統技術負責人沈冰冰介紹,當神舟十一號和天宮二號對接停靠后,部分設備停止工作,屆時整個飛船的負載將減小至40%,蓄電池在長期小負載情況下不斷充放電,產生記憶效應,一旦負載又增加回到額定負載,就會出現蓄電池供電能力不足的問題。為解決這一棘手問題,使蓄電池“失憶”,設計師通過大量地面長期試驗,最終摸索出了一條和神舟十一號工作狀態相匹配的充電曲線。

“我們電源不比其他分系統,需要時時刻刻對飛船進行監控。飛船在天上飛,航天員也在上面,必須每時每刻都要盯著電源的數據,掌握飛船的工作狀態,一旦出現問題立刻處理。現在做神舟十一號電源系統參與飛船監控的設計師6人,30天、每天12小時兩人不停翻班,這對隊伍相對苛刻,但也是一種挑戰。”沈冰冰坦言。

用工匠精神締造“太空之吻”

神舟十一號與天宮二號對接,通道打開后,航天員就相當于進入了一個大的密封艙。要保證航天員在艙內的安全,整個密封艙的密封性就變得非常重要,要保證密封性,密封圈就成為其中的關鍵點。

神舟十一號上面的密封圈是一個“T”型的密封圈,據主管密封圈的設計師楊國棟介紹,密封圈的技術攻關是從2002年開始的,一直到2008年單件產品攻關才結束。隨后開始了與整機的各種驗證試驗,在整個攻關過程中,遇到的難題數不勝數,做過的各類試驗不計其數。最終采用了目前的這種外形和尺寸,確保密封圈在空間不受力的情況下,不會自動脫落;橡膠不會因為惡劣的空間環境的作用而失效;也不會因為惡劣空間溫度環境的持續作用而從安裝框里脫落。

在太空中實現兩個重達8噸多的飛行器對接,就好比在完全失重的環境下閉著眼睛“擰螺絲”——12把對接鎖必須同步鎖緊。龐大的艙與艙之間,天衣無縫地結合必須時刻保持平穩。

對載人航天對接機構總裝組組長王曙群來說,對接二字幾乎是職業生涯的全部。5年前,神舟八號和天宮一號載著由王曙群帶領的團隊親手裝調的對接機構,在太空上演了一場完美的“太空之吻”,使我國成為繼俄羅斯之后第二個掌握對接機構裝調技術的國家。5年后,他參與研制的天宮二號與神舟十一號對接任務,又接受了新的挑戰。

攻關路上的每一步,都走得不容易。“太空之吻”沒有彩排,數十年工作一朝驗收,要么滿分要么零分,更何況其中還關乎宇航員的生命。對王曙群來說,壓力就像空氣,無時不在,無處不在。“簡單說,對接機構是個機電一體化設備,分兩部分,一個是目標件,放在天宮里;一個是運輸件,放在神舟飛船里,兩個加起來得500多公斤。”王曙群把這個高精尖的儀器戲稱為“圓框”。

框里有100多個測量動作、位置、溫度的傳感器,近300個傳遞力的齒輪,1萬多個緊固件,數以萬計的導線、接插件、密封圈和吸收撞擊能量的材料等。王曙群的團隊就是用數十年如一日的工匠精神將一根根線、一顆顆螺釘手工安裝成可以在太空漫步的機構。

“與之前不同,這一次我的主要任務是帶團隊,培養一支真正具有工匠精神的隊伍,深空探測還有很多未知領域。”如今,王曙群想把之前的技術儲備做成行業標準,復制到更多型號上去。

貼心設計讓宇航員舒適操作

交會對接完成后,在整個飛行試驗任務期間,航天員將進入天宮一號工作、生活,開展相關空間科學實驗。對設計師們來說,載人交會對接,一切為載人。秉承這樣的理念,產品的細節設計之處盡顯人性化。

在對接機構研制之初,為了便于航天員在不同飛行器之間自如進出,設計師們對標國際先進,研制能與國際空間站相匹配的異體同構周邊式對接機構。周邊式對接機構適應性強、承載能力大,但是重量大、對接初始條件要求嚴格、構造復雜。許多纜線、組件、接插座、管路都必須安裝在機構的周邊,十分有限的位置導致系統集成難度很大,但是設計人員最終克服困難,從剛度、強度要求進行布局設計,并參照人機工效學等方面綜合設計了一個直徑達80公分的圓形通道,航天員在太空中就是通過這個通道進入天宮二號。

為了確保航天員在通道內能夠順利通行,設計師們在地面進行了各類模擬試驗,其中一項就是請一位一個身高1.8米、體重165斤的飛船工程師進行了現場穿越驗證。

據神舟十一號對接機構主任設計師姚建介紹,在對接機構的故障模式的設置中,有14項可以讓航天員通過指令面板參加故障的處理,而唯有捕獲鎖解鎖一個需要航天員手動操作。在對接機構中有3對這樣的捕獲鎖解鎖按鈕。對接機構捕獲鎖解鎖是在兩個飛行器分離前進行,一般情況下,由地面發送指令解鎖,但一旦出現解鎖故障,航天員可以采用手動解鎖。為了防止誤動作,解鎖按鈕需要兩只手指用15N的力量從兩邊往中間同時擠壓,再提起操作桿才能完成。

為了便于航天員尋找著力點,手動解鎖按鈕的外型設計是球形的。研制團隊多次與航天員面對面交流,對他們進行相關原理的培訓,安排他們參觀相關產品,聽取他們的意見和建議。

在部件的外形設計中杜絕銳邊,艙內的各種材料的選取都采用無毒、無異味的材質,避免對航天員的身體造成各種潛在的傷害。在艙內顯示飛船的狀態的面板上,不同階段的數據采用白色和綠色兩種顏色來顯示,便于航天員分辨。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414