科研論文是技術創新的源泉,日本文部科學省下屬的科學技術振興機構實施的調查顯示,在計算機科學與數學、化學等4個領域,中國的論文數量位居全球首位,在主要8大領域中與美國平分秋色,進入了“中美兩強”時代。擴充研究經費和人才招攬政策等發揮了功效。

該機構此次以被其他論文引用次數為指標對其影響力進行了調查。根據被引用次數排名前10%的論文來評價美國、英國、德國、法國、中國和日本等國的研究人員水平。中國在計算機科學與數學、化學、材料科學、工學4個領域排在首位。美國在物理學、環境與地球科學、基礎生命科學、臨床醫學4個領域排在第一。連續3年獲得諾貝爾物理學獎的日本只排在5至6位。

中國進步神速的象征是計算機科學領域。在這個領域,中國被引用次數排名前10%的論文所占的比例2000年時為3%,但2015年達到了21%。中國超級計算機的性能也從2013年起保持世界第一。2016年還獨攬前兩位。

在美國擅長的物理領域,中國也正在加速追趕。中國投入了60億美元以上建設全球最大的加速器,在最前端的粒子物理學領域,中國也有可能成為世界的中心。

帶動中國科研飛快發展的是充裕的資金和人才爭奪戰略。在研究經費方面,2000年前后中國政府和切眼合計投入5萬億日元左右,但到2014年迅速擴大到了38萬億日元。相當于一直徘徊在18萬億~19萬億日元左右的日本的2倍,緊追美國的46萬億日元。除了積極呼吁在發達國家求學的中國研究人員回國之外,還通過留學和派遣等,來構筑海外的研究人脈和豐富的渠道。

日本的科學技術振興機構的研究員伊藤裕子指出,“中國在多個領域超過美國,實屬意料之外”。美國總統特朗普日前提出大幅削減科技預算的方針,中國的存在感估計會日漸增強。

來源:日經中文網

中美科技實力差距到底有多大?

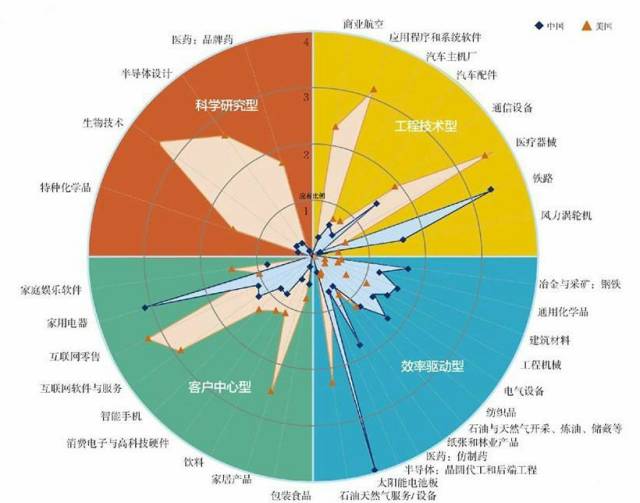

先讓我們來看看中美兩國的綜合科技和創新能力的差距,下面這張圖是中國和美國在33個工業領域的科技實力雷達圖,圖片將這33個涵蓋主要工業生產的領域分為科學研究型、工程技術型、客戶中心型和效率驅動型四個大類,圖片中紅色三角形為美國,藍色菱形為中國。

▲ 中美工業領域科技實力對比圖

從圖片我們可以清楚的看到:中國在家用電器、建材、鐵路和高鐵技術等少數領域領先美國,但在其他20多項技術領域都遠遠差于美國,特別是前沿行業中的商業航空器、半導體、生物機器、特種化工和系統軟件等核心技術領域,和美國差距在20至30年左右。

2015年,在全世界100個熱點科學研究前沿和49個新興研究前沿領域中,美國在143個前沿領域都有核心論文入選,且在108個前沿的核心論文數都排名第一,中國在16個前沿的核心論文數為第一名,除了在化學與材料科學領域,中國的貢獻度超過美國之外,世界科學研究的前沿突破基本上有8成來自美國,這就是科學研究實力的差距。

據悉,在世界500強科學研究機構2015年年度排名中,美國共占有198家大學和研究機構進入,其中前十名的研究機構中就有9所來自美國,美國的科學研究實力有多強呢?我們以哈勃太空望遠鏡為例子,眾所周知,日本以高品質數碼相機技術著稱,但實際上世界高端光學強國第一名一直都是美國,而不是日本。

什么是造成這樣差距的最大原因?

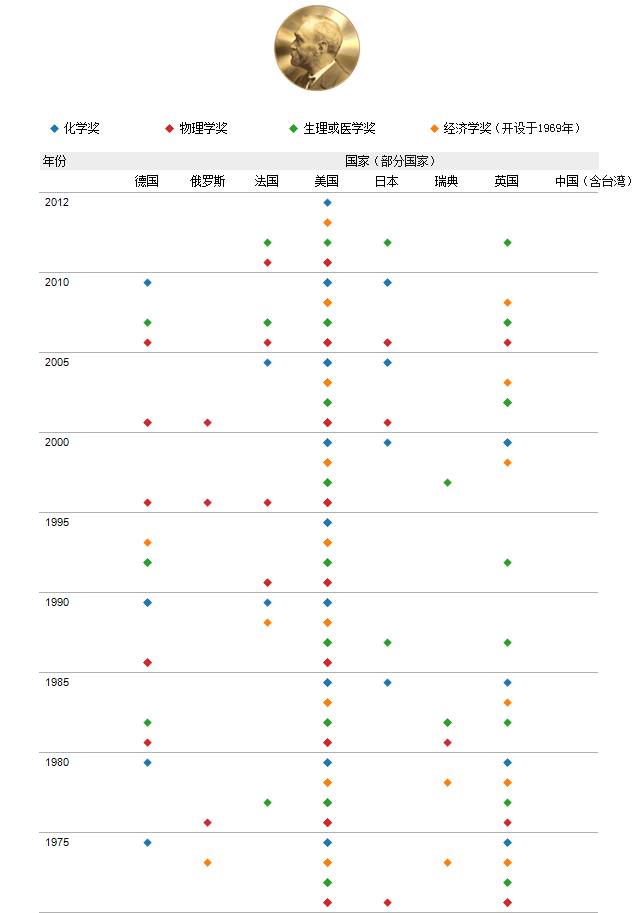

科學技術差距背后的原因只能是人才。我們在能代表世界最前沿科學水平的諾貝爾獎的分布上來看一下美國在人才上的強勢地位:

▲ 1975——2012年自然科學和經濟學諾貝爾獎年鑒

為什么美國在諾獎中獨領風騷?我們很難說這是由于人種的優勢造成的。或許是美國的教育體制有其獨到的優越性?但是如果仔細查看諾獎獲得者名單,就會發現無論是教育還是經濟都不能說是美國取得這一優勢的最主要原因。

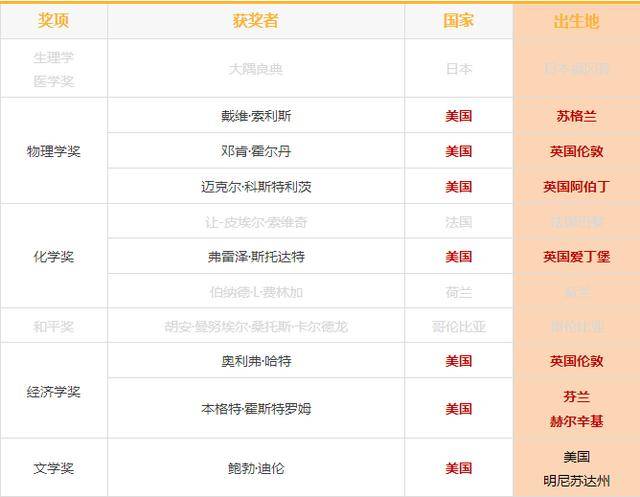

▲ 2016年諾貝爾獎得主名單,美國諾獎得主中,除鮑勃·迪倫外,其他都非本土出生

從2016年的諾貝爾獎得主名單上可以看出,美國在人數上依然獨占鰲頭,但除了我們備受爭議的民謠藝術家以外,其他都不是出生在美國。

第二次世界大戰造成了歐洲的大動亂,美國借此機會吸收了大量高端人才。二戰之前,英國人和德國人是諾貝爾自然科學獎的常客。二戰之后,美國人幾乎壟斷了自然科學的獎項。

愛因斯坦就是個典型的例子。他是德國最享有世界聲譽的科學家,剛剛大學畢業時還曾獲得瑞士國籍,但僅僅因為猶太人的血統就不見容于德國,此后輾轉于意大利、荷蘭,都無法得到足夠的重視。

因此,盡管愛因斯坦傾向于留在歐洲,最終還是選擇了此前只去做過學術訪問、卻有著“同志式的友好精神,以及共同合作的才能”的美國。

法國科學家朗之萬得知愛因斯坦移民美國的消息后,就說:“這是一件大事,當代物理學之父遷到了美國,現在美國成為世界物理學的中心了。”

▲ 愛因斯坦為核能開發奠定了理論基礎,開創了現代科學技術新紀元,被公認為是繼伽利略、牛頓以來最偉大的物理學家

1945年盟軍攻克柏林,當蘇聯忙于將大批德國的設備和機器運回國內之時,美國卻派了3000名科技專家到德國物色人才。二戰結束,美國一共從德國運回了數萬名科學家、工程師及其家屬。這在美國乃至任何國家的歷史上,都是前所未有的。

然而,如果說美國的成功主要是因為別處的戰亂,也是和事實不符的。除了客觀原因,美國為了吸引世界各地的人才所做出主觀努力是不容忽視的。

比如“電子計算機之父”馮·諾依曼。這位著名的數學家六歲就能心算做八位數的乘除法。

1929年,馮·諾依曼26歲,是德國一所大學的助教以及漢堡大學的兼職講師。德國的學術體系更在乎資歷,能否升職不取決于他的才華與成就,而是他與上司之間的人際關系以及行政官員的評價。

有一天,美國普林斯頓大學向他發來一張客座教授的聘書,并承諾如果他愿意留在美國定居,將增加薪金并一年以后聘為正式教授。更好的禮遇,更高的職務,更豐厚的薪水,更充足的科研條件,年輕的助教馮·諾依曼還能有什么理由選擇德國而拒絕美國呢?

于是,1931年,28歲的馮·諾依曼成為了美國普林斯頓大學第一批終身教授。

▲ 馮·諾依曼,在現代計算機、博弈論、核武器和生化武器等諸多領域內有杰出建樹的最偉大的科學全才之一,被后人稱為“計算機之父”和“博弈論之父”

原子彈的爆炸、氫彈的發明、現代火箭的研制、人造衛星的上天、登陸月球的實現,以及電子計算機的來臨,無一不是改變整個人類歷史、并使美國引領世界趨勢的大事件。

然而,這些美國的“火箭之父”、“氫彈之父”、“電子計算機之父”們,竟然都不是美國本土人士,全是來自歐洲的科學家。

乃至后來的蘇聯解體,也成了美國接收蘇聯各類優秀人才的大好機會。圣彼得堡物理研究院的獨門秘技是研制和生產大功率軍用固體激光器,蘇聯一解體,美國國防部即派員常駐該院,以合作的名義,讓這些專家為美國人干活。

美國還以高出原有薪水10倍以上的高薪收買俄羅斯反彈道導彈專家。這是因為美國人深知,引進國外的技術人才,不僅省掉了教育成本的支出,而且是一門一本萬利的好生意。

▲ 美國F-22戰機生產線

在被稱為和平時期的當前,美國也從來沒有忽視對人才的引進,其手段也更加多樣化。

移民政策是發達國家爭奪發展中國家人才的最常用、最普遍、最有效的手段。為吸引世界各國的優秀人才,美國政府通過職業移民政策吸引美國需要的高科技人才、高層次人才和緊缺人才,向具有特殊專業才能的人才提供便利,大開綠燈,增加所需職業移民簽證的配額數量。

美國同時制定了優厚待遇留住人才。美國很多高技術公司除了給予高薪外,還視高技術人才工作的重要程度額外配給股票期權。由于高科技產品附加值看漲,許多公司的股票成倍甚至幾十倍地漲,每天都有專家、工程師成為百萬富翁。

美國的企業是國外專家最多的地方,電子行業聘用的外籍科技人才占企業科技人員的16%,在59%的高技術公司里,外籍專家占了90%,計算機產業領域的博士中50%以上是外國人,在硅谷企業工作的外籍高級工程師占1/3以上。

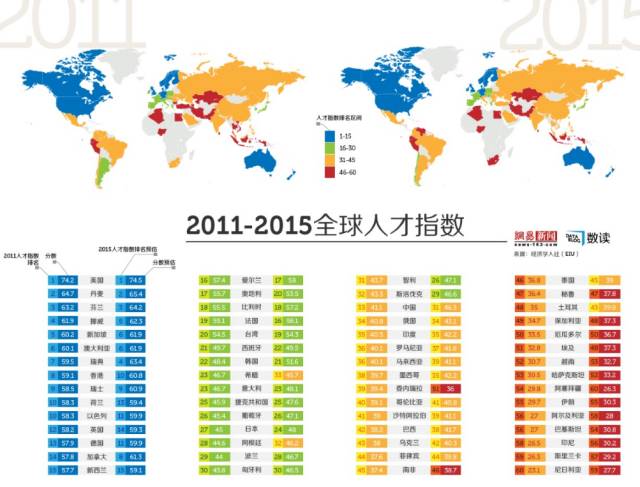

▲ 2011——2015全球人才指數,點擊可放大

中國要立足長遠的發展,國家崛起已經作為一個現實議題進入公共視野,而人才必定是繞不過的一個話題。中國在注重培育本土人才的同時也高度重視海外高層次人才的引進,比如大家熟知的“千人計劃”、“長江學者獎勵計劃”、中科院“百人計劃”等。

相關報告顯示,2017年中國留學生歸國人數預計突破60萬,這個數字將明顯超過2017年出國留學的總人數。報告指出,54.8%的海歸主要看重國內經濟形勢發展好,還有超過40%的人認為家庭、朋友圈都在國內,因此選擇歸國發展。中國與全球化智庫主任王輝耀表示,學成歸國留學生人數增加,主要得益于良好的工作機會和國際化的薪酬待遇。

王輝耀說:“中國海歸回流的現象十分迅猛,目前從回國情況來看,海歸回國就業比較受青睞的包括銷售、市場、研發。特別是他們在國外受到專業的訓練,同國內全球化接軌的需要,成為海歸就業的亮點。”

留學生“歸國潮”正在形成。教育部數據顯示,自2012年起,出國留學與留學回國人數比例從2012年的1.46比1下降到2016年的1.26比1,留學回國與出國留學人數的“逆差”在逐漸縮小。

此外,啟德發布的《中國留學市場2016年盤點與2017年展望報告》中預測,留學生回國人數大于出國人數的拐點或將在5年內出現。對此,21世紀教育研究院副院長熊丙奇表示贊同,他說,未來幾年,留學回國與出國留學人數有望由負轉正,實現“順差”。

熊丙奇表示:“在未來幾年完全有可能。前幾年我國出國人數以20%的速度在遞增,在2012年左右,回國的海歸大幅增加,2017年這些人畢業之后,開始回來了。我們可以看到一個很顯著的事實是,由于出國留學人數增多,海歸人數也會相應增加,從明后年開始,疊加的留學歸國人數可能就會超過當年的出國留學人數。”

計劃外的人才引進也在同步進行,如前段時間,諾貝爾得主楊振寧先生加入了中國國籍。除了國家層面,企業方面同樣有收獲,比如人工智能和機器學習領域國際上最權威的學者之一——前百度首席科學家吳恩達先生。

盡管中國在世界“人才大戰”里取得了部分成績,但無論在規模和質量上與美國相去甚遠,中國的人才建設之路才剛剛開始。

延伸閱讀:

看看全球科技實力排名 就知道中國還差多遠

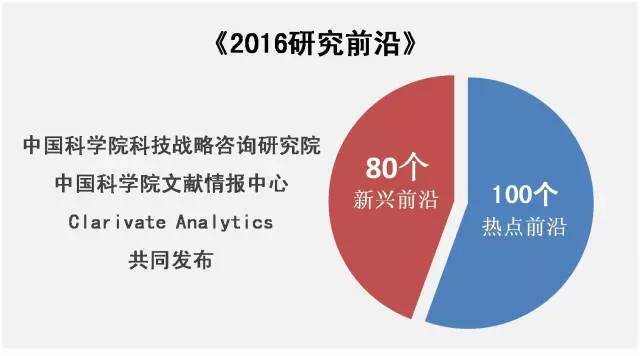

中國科學院科技戰略咨詢研究院、中國科學院文獻情報中心和Clarivate Analytics共同發布了《2016研究前沿》,遴選了100個熱點前沿和80個新興前沿,分析不同國家在這些前沿中的參與情況和具體表現。

報告顯示,在所選的180個前沿中,整體上中國與美國仍有相當大的差距,但在個別前沿,中國也有出色表現。

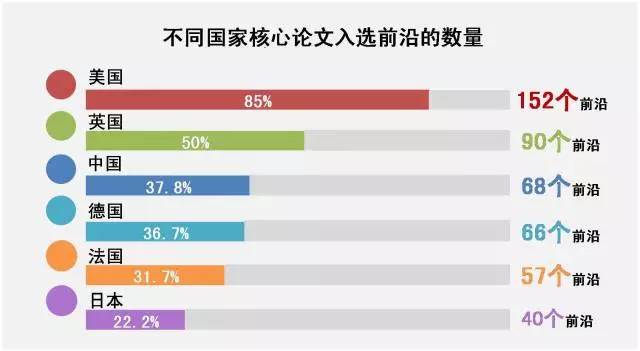

從數據看,美國在152個前沿(占180個前沿的近85%,下同)都有通訊作者核心論文入選,約80%的(145個)前沿的通訊作者核心論文排名在前3名,且在106個前沿排名第1(約60%)。

英國、德國、法國和日本分別在90個(50%)、66個(36.7%)、57個(31.7%)和40個前沿(22.2%)有核心論文入選。

中國在68個前沿(37.8%)有核心論文入選,在30個前沿的核心論文數為第1名(16.7%),超過英國的14個(7.8%)、德國的11個(6.1%)、法國的8個(4.4%)和日本的11個(6.1%),這顯示中國具有較強的前沿貢獻度,在某些重要前沿躋身世界先進行列。

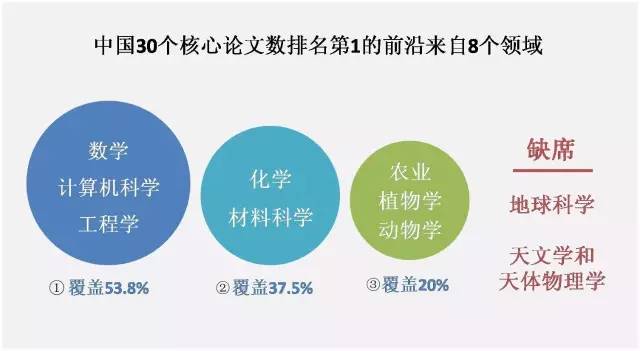

中國在核心論文數排名第1的前沿覆蓋率僅次于美國,取得了30個前沿的第1名,分別來自8個領域,僅缺席地球科學領域與天文學和天體物理學領域。

8個領域中,第1名覆蓋率最高的是數學、計算機科學和工程學領域,為53.8%,其次是化學和材料科學領域(37.5%),再次是農業、植物學和動物學領域(20%)。

從10個領域內遴選的熱點前沿和新興前沿參與和表現情況的比較分析,較為全面地展現了中國與美國這個科技強國的差距和優勢。

結果顯示,在數學、計算機科學和工程學領域以及化學和材料科學領域這2個領域,中國在貢獻度、引領度以及卓越前沿表現視角上均超過美國,表明在這些前沿中國已走在了世界前列,表現了最強的綜合實力。希望通過中國科學家的進一步努力,加大中國的領先優勢,并不斷擴大中國在這2個領域優勢前沿的覆蓋范圍。

在農業、植物學和動物學領域、物理科學領域、生態學和環境科學領域以及生物科學領域,中國也都有若干前沿躋身世界先進行列。

在這些領域,雖然從領域整體上中國的參與和表現情況略遜于中國在數學、計算機科學和工程學領域以及化學和材料科學領域的表現,與美國尚存在差距,但每個領域中也至少有1—2個前沿中國表現了最強的綜合實力,而且在這些領域中國參與的前沿覆蓋范圍也較廣,表明在這些領域中國處在不斷成長和壯大的發展階段。

相信通過中國科學家的不懈努力,中國在這些領域會不斷在更多的前沿有更好的貢獻和表現,不斷提升前沿的綜合實力。

但在地球科學領域、天文學和天體物理學領域中國領先的前沿數還較少。在這些領域中國缺少貢獻度和引領度等多項指標都表現突出的前沿。從臨床醫學領域、天文學和天體物理學領域、經濟學與心理學以及其他社會科學領域來看中國參與和有所表現的前沿覆蓋范圍較小。

這些前沿從整體表現上來看,中國與美國差距較大,表明在這些領域需要中國科學家付出更多的努力,不斷縮小差距,逐步擴大中國在這些領域的參與范圍,增強中國在這些領域前沿的貢獻度、前沿引領度和卓越前沿表現。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:殷鵬飛

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414