改革開放以來,我國科技獎勵制度在激勵自主創新、激發人才活力、營造良好的創新環境等方面發揮著積極作用。美國科技獎勵評審制度遵循著規范化和國際化的原則,具有一定的代表性。本文擬將美國與我國的科技獎勵制度作一比較,對我國科技獎勵制度的完善提出建議。

1、科技獎勵體系

美國科學技術領域的獎項繁多,在其科技獎勵體系中,除國家科學獎和國家技術與創新獎等少數獎項外,其他獎項基本由社會力量設立。各學科優秀科技成果的獎勵多數由民間科技咨詢機構(如美國科學院等)、專業協會、基金會、科研院所、大專院校等組織設獎、評審和頒發。這些獎勵在本學科、本領域的權威性較高,往往在全球占據領先地位,代表著特定領域的最高榮譽。

我國基本形成了以國家級科技獎勵和省級科技獎勵為主、社會力量設立獎勵為輔的“三位一體”的獎勵體系。獎勵層級特征明顯,其中,各省級科技獎無論是獎項設置還是獎勵等級基本與國家科技獎存在明顯的對應關系。我國社會力量設獎主體主要包括全國性的一級學會、全國性行業協會、各類基金會、企業以及個人等。這是我國獎勵體系的重要組成部分。

對比中美兩國科技獎勵體系,科技獎勵設置的相似之處在于國家獎和社會力量設獎均為兩國科技獎勵體系的重要組成部分。差異之處主要表現在兩個方面:一是我國科技獎勵設置有一定的行政色彩,如地方政府設立有省一級的科技獎勵,且獎項設置與國家科技獎勵基本對應,但美國地方政府基本上不設立科技獎。二是美國社會力量設獎影響較大,有些專業學會的最高獎不亞于國家獎,而我國社會力量獎的影響和公眾認同感往往低于政府獎。

2、獲獎候選人的產生

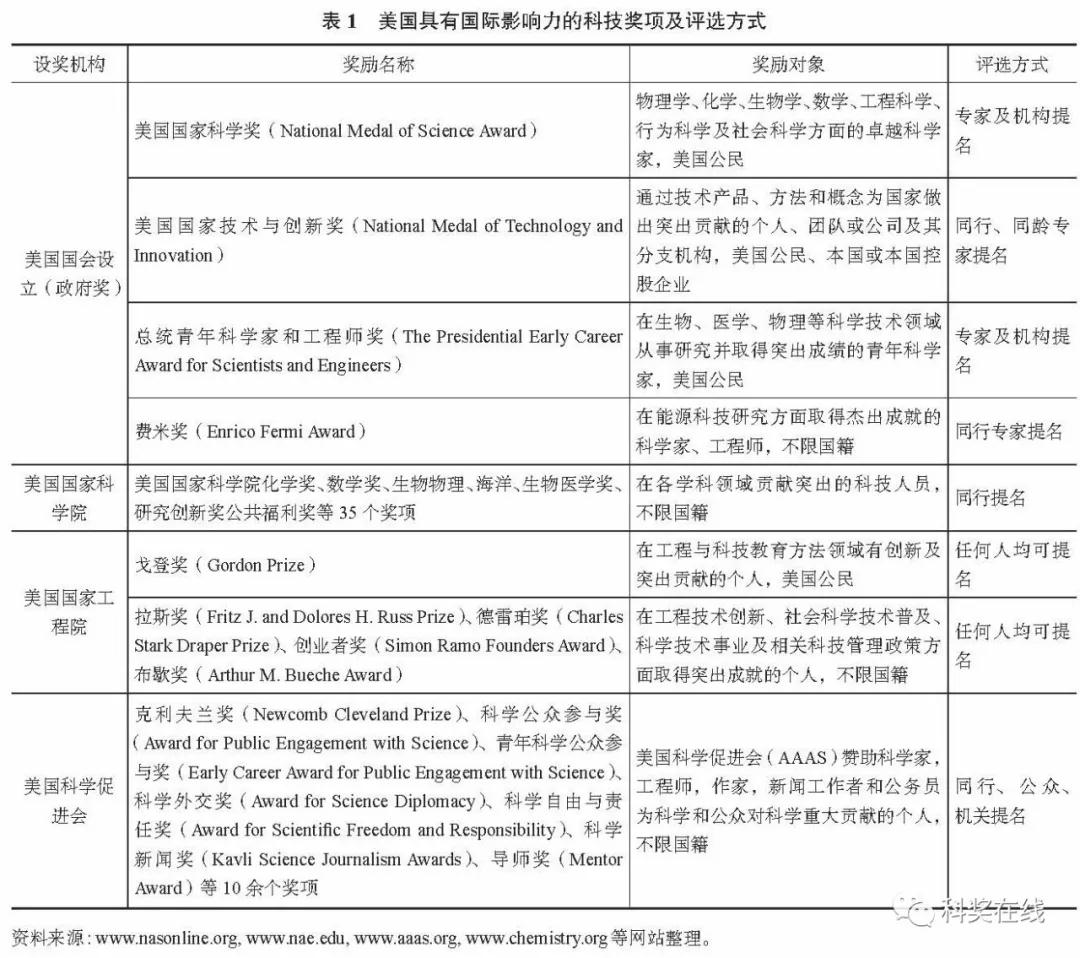

美國眾多的獎勵評選中,候選人的產生方式主要有提名、申報、推薦和自薦等,但絕大多數科技獎候選人是以同行專家或機構提名的方式產生的。如美國政府獎中最具影響力的國家科學獎、國家技術與創新獎、總統青年科學家和工程師獎的候選人均是以提名推薦方式產生的。各獎項對提名專家和機構都有明確的要求,例如國家技術與創新獎,提名人除了需要了解被推薦人的貢獻外,還要求與被推薦人同齡。此外,在美國社會力量設獎中最具影響力的獎項,如美國國家科學院(NAS)、美國工程院(NAE)、美國科學促進會(AAAS)、美國化學學會(ACS)、美國物理學會(APS)等權威機構和部門的獎項,候選人也多為提名推薦產生,大多數科技獎不接受候選人自薦(表1)。

在美國眾多科技獎項中,特別是社會力量設獎中,相當數量的科技獎項不限制候選人的國籍。根據美國國家科學院(NAS)和美國國家工程院(NAE)官網信息統計:2017年,NAS的35個有效獎項中僅有5個獎項限定候選人需是美國公民,NAE的5個項獎中只有戈登獎項限定候選人為美國人。在美國化學學會(ACS)設立的62項科技獎中,要求獲獎者居住在北美地區的僅有5項,約占8.1%;在美國物理學會(APS)設立的50項科技獎中,國際獎高達22項,約占總獎項數量的44.0%[6];在美國科技促進會(AAAS)直接頒發的11項獎勵中,有5項是針對全球科技人員的[7],占總獎項數量的46%。此外,被譽為“領域諾貝爾獎”的圖靈獎(計算機領域)、維特勒森獎(地球科學領域)、拉斯克獎(醫學領域)均為全球范圍推薦提名[8]。這種開放的制度,是美國科技實力能夠引領全球重要因素之一。

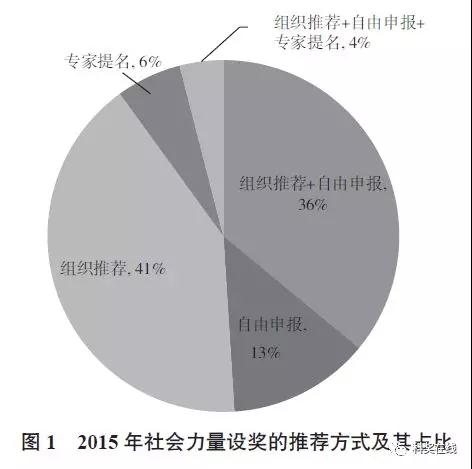

在我國社會力量設獎中,90%以上為自由申報和組織推薦產生。根據《2016年中國科學技術獎勵年鑒》資料顯示,截止到2015年年底,在國家科技獎勵辦公室登記備案并提交年檢的159項社會力量獎勵中,大部分獎項的候選項目(候選人)產生的方式均是經個人申報和組織推薦的,單純由專家提名的獎項僅占6%(圖1)。

在我國地方科技獎勵中,候選人絕大多數為單位或機構推薦。我國省、自治區、直轄市以及計劃單列市、新疆建設兵團等共36個地方科技獎勵中,絕大多數的候選項目(候選人)是由項目完成人或完成單位自由申報,推薦單位按照授獎單位下達的申報指標數,經初步審查后推薦產生的。事實上,所謂組織推薦也是在個人申報基礎上,經單位或部門審批后向授獎部門推薦,其名為推薦,實為申報。

近年來,在我國國家科技獎評審中,逐步增加了由科學家個人或獨立的提名機構推薦的比例,特別是增加了專家個人推薦國家自然科學獎和國家技術發明獎的數量。2017年,在國家自然科學獎和國家技術發明獎受理項目中,專家個人推薦的比例分別是39.5%和30.4%,這體現了我國國家科技獎勵制度的進步。但也要注意到,2017年國家科學技術進步獎受理項目全部為部門或組織推薦,沒有專家推薦(注:2018年國家科技進步獎開放專家推薦)。

此外,在我國科技獎勵中除國際合作獎外,其他獎項獎勵對象均為本國公民,我國國際合作獎數量較少,且主要為政府設立。在社會力量設獎中,中國醫藥國際貢獻獎是目前我國僅存的授予外國人的民間國際獎。

對比中美兩國科技獎在候選人產生的方式和范圍上存在明顯差異。主要表現:一是提名制是美國科技獎候選人產生的主要方式,而我國現行的科技獎勵評審制度以申報、專家提名、單位或部門推薦等多種形式并存。在實際操作過程中,專家學者推薦比例偏低,因此,申報制是我國科技獎勵候選人產生的主要形式。二是美國科技獎中多數不限制候選人國籍,而我國科技獎勵大多限定為本國公民,反映了我國科技獎的開放性還不夠。

3、評審程序

美國不同類型的科技獎項有各自獨立的評審委員會。評審委員會專家在對獲得提名的候選人廣泛評議的基礎上,進行篩選和審定。一般是以候選人獲得推舉的頻率或以投票方式最終確定獲獎者。大多數評審為評審委員會一級評審,評審過程保密,評審程序簡單,沒有任何申訴、復審、公示及進一步上報主管部門審批等過程和環節。

美國科技獎勵推薦人或推薦單位是相互獨立的,不存在上下級隸屬關系。評審機構在向國內外知名專家學者發出邀請函時,只對被推薦人需要滿足的基本條件提出明確要求,不對推薦地域或推薦部門分配指標數量,評審過程中也不考慮部門、機構、地域間的平衡。我國科技獎勵的評審程序一般較為復雜。一般采取3~4級評審模式,即由推薦單位組織初評;完成推薦后,由授獎部門獎勵辦公室對推薦候選者的材料進行形式審查;形式審查合格者,經過專業評審組網評、會審,并將評選結果報評審委員會;評審委員會對各專業組推薦結果進行終評。對于終評結果,國家科技獎需要報科技部審定,而一些行業協會則設有獎勵委員會,對評審委員會的評審結果進行審定。另外,從評審的形式審查到評審委員會終評,各個環節一般都實行公示制度。

比較中美兩國評審程序,美國科技獎勵的評審程序簡單,多為一級評審,提名推薦不考慮指標平衡,人為影響因素較少;而我國整個評審周期較長,評審程序較復雜,評審工作成本高。

4、獲獎數量

美國各類科技獎獲獎數量較少,大多不分獎勵等級。一般一個獎項只有1~2名獲獎者,如被稱為“美國諾貝爾獎”的“美國國家科學獎”,其主要獎勵在物理學、化學、生物學、數學、工程科學、行為科學及社會科學方面做出卓越貢獻的科學家,每年獲獎者不超過20名;美國國家科學院有35個獎項,每個獎項獲獎人數一般為1~2名;美國工程院的“戈登獎”“拉斯獎”及“德雷珀獎”等每年的獲獎者僅為3~4名。

在我國科技獎勵中,獲獎數量整體偏高。《中國科學技術獎勵年鑒》資料顯示,盡管國家自然科學獎和技術發明獎每年的一等獎獲獎數量不超過2項,但二者的獲獎總數量從2000年的15項和23項,分別增加到2015年的42項和50項。此外,在2011年以前,國家科學技術進步獎每年的獲獎數量超過200項,2009年甚至達到282項,盡管此后獲獎數量明顯減少,但近年來一直維持在150項左右(圖2)。

在我國地方科技獎勵體系中,年獲獎數量則更多。以2015年為例,在全國省、自治區、直轄市以及計劃單列市、新疆建設兵團等地方科技獎三大類獎項中,共有4482個項目獲獎(表2),省級科技獎獲獎數占申報數的比例為22.9%~66.6%,平均值高達46%(表3)。可見,各地方獎勵的獲獎比例較高,申報項目中近一半能獲得省級科技獎。

對比中美兩國,美國科技獎鼓勵的是“最佳”貢獻者,其獎勵不分等級,獲獎比例較低。而我國科技獎勵一般都分2~3個等級,獲獎比例相對較高。

5、獲獎形式

美國的科技獎勵主要是對科技人員已做出科技貢獻的肯定和獎勵,獲獎后沒有與職稱評定、職務晉升相掛鉤的政策。獎勵形式也具有多樣性,一般政府設置的科技獎勵多側重于精神獎勵,沒有獎金,是一種榮譽的象征。比如,美國國家科學獎和美國國家技術與創新獎都沒有獎金,只授予獎章、證書和榮譽,一般由總統親自頒發。但是,在社會力量設獎中,一般都會有不同額度的獎金,如美國國家科學院35項獎項中的獎金額度為2萬~10萬美元;美國國家工程院5項大獎中有4項獎勵(包括戈登獎、拉斯獎、德雷珀獎、創業者獎)獎金高達50萬美元。而美國科學促進會各獎項一般為5000美元。其獎金來源多為個人、企業和社會團體捐贈或資助。除獎金外,有些獎項還額外配給一定的資金支持用于項目的進一步研究。

對比中美兩國科技獎勵形式,相似之處在于兩國對科技人員的獎勵既有精神獎勵又有物質獎勵;不同之處在于我國科技獎獲獎后與職稱評定、職務晉升甚至其他福利相掛鉤,而美國則沒有相應待遇。

6、結語與政策建議

通過中美兩國科技獎勵的獎項、獲獎候選人的產生以及評審程序和獎勵形式的對比分析表明,美國的提名制是候選人產生的重要方式,多數科技獎項被提名人不受國籍限制,但獲獎數量較少;我國多以申報和組織推薦形式產生候選人,除國際合作獎外,一般不推薦外國人,且存在評審程序復雜、獲獎數量偏高等問題。現借鑒美國的經驗,對我國科技獎勵的實施提出以下政策建議。

1)加大專家提名推薦比例,強化同行評議在各級、各類科技獎勵評審中,應加大專家或研究團體提名推薦的比例,弱化最后評審委員會和審批部門的作用。一般來講,相比部門推薦或申報方式,專家提名推薦是評審前的同行評議,受專家權威性、信譽等因素的影響,一方面能夠客觀反映和評價所推薦成果或人物的專業水平;另一方面在推薦的專業領域,也保證了候選成果的質量,從而減少現行的“三級”或“四級”評審環節。當然,專家提名制需要有完善的專家信譽評價制度體系,以確保推薦過程的客觀、公平和公正。

2)控制獎勵數量,提升科技獎權威性科技獎勵評選的唯一標準是科技成就和貢獻的大小,評獎的原則應該是“寧缺毋濫”。在科技獎評審實踐中,從推薦指標數到評獎指標數的控制和分配都存在很多主觀因素,一方面可能影響真正優秀成果的脫穎而出;另一方面許多獎項是一年一評,每年推薦的指標數大體相同,為了滿足或者不浪費指標數,推薦的優秀成果水平可能會打折扣,從而影響獎勵的權威性和影響力。因此,建議改革獎勵指標數的分配制度,控制獎勵數量,從而提高科技獎勵的權威性和影響力。

3)鼓勵設置面向全球科學家的科技獎面向全球的、更開放包容的獎勵設置是提升我國科技獎全球認知度,提升國家科技實力的重要手段。一方面,要為增加科技獎勵的開放性營造良好的政策環境;另一方面,要積極引導社會力量設獎時設立對全球科學家、技術創新人才開放的國際性獎項,逐步增強我國科技獎勵特別是社會力量設獎的國際聲譽和權威性,充分利用全球科技人才資源,為科技創新服務。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414