一 引言

青年海外高層次人才引進計劃簡稱“青年千人”,該計劃從2011年開始實施,計劃每年引進400名左右海外優秀青年人才,為今后10~20年中國科技、產業的跨越式發展提供智力支撐。為了吸引足夠多的海外優秀青年來華工作,國家為青年千人提供了優厚的待遇條件,這其中包括由中央財政給予“青年千人計劃”入選者每人50萬元的生活補助,3年100-300萬元的科研經費補助,同時接收單位一般也會按照與中央1:1的比例配套提供50萬安家費,100-300萬科研經費。其他工作條件和生活待遇,參照“千人計劃”現有政策執行。對于青年學者來說,這一待遇不可謂不豐厚。近年來大批優秀的海外青年也紛紛來華,由此掀開一場轟轟烈烈的海外優秀人才“爭奪戰”。那么這些拿了豐厚物質獎勵的年輕學者在歸國后是繼續奮發圖強為祖國科教事業添磚加瓦,還是抱著金飯碗尸位素餐就此終結他們的學術高光時刻呢?本文將以C9高校首批青年千人為例,從客觀視角出發展現這批優秀的海外青年才俊來華前后的科研表現。

二 C9高校首批青年千人來華前后整體科研表現

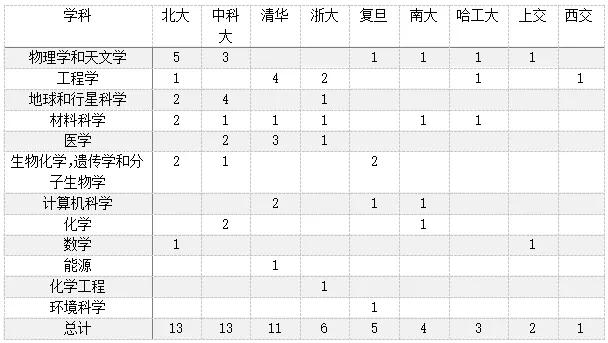

C9高校首批青年千人通過公示的人數一共有68人,通過網上個人信息檢索及數據庫文獻檢索最終確定全職歸國人數實際為59人,另有7人依舊在原單位工作并未來華,1人為外籍人士并未全職到崗,1人網上信息及發文中斷很有可能已離開科研系統,故本文實則分析的青年千人為全職來華的59人。這59人中有兩人單位發生變更,其中北京大學于洪宇目前就職于南方科技大學,浙江大學勞長石目前就職于深圳大學。在全職到崗的59人中分布于12個學科,其中物理學和天文學、工程學及地球和行星科學三個學科人數最多。單位分布數量上北大、中科大和清華居前三。人員具體單位和學科分布情況詳見下表1:

表1:首批青年千人引進回國單位及學科分布

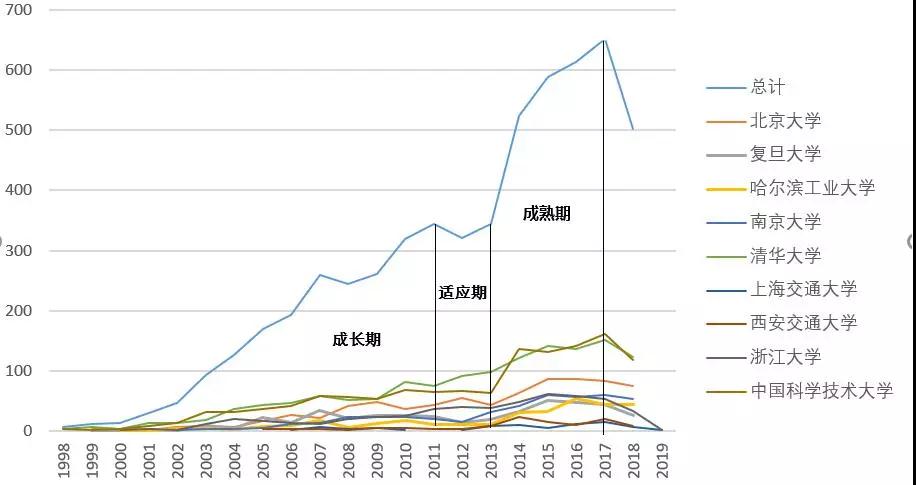

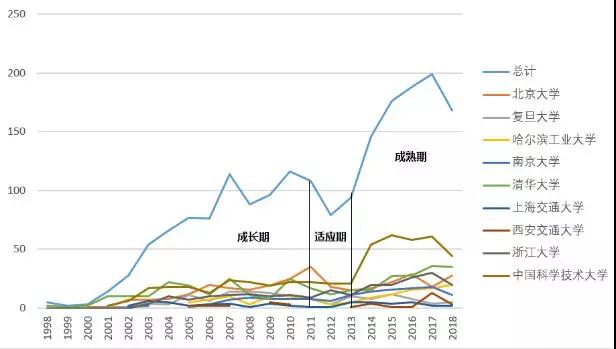

本文基于全球領先的引文和摘要數據庫Scopus,并對數據進行逐條清洗,最終將首批全職來華的59位青年千人歷史發文全部梳理出來。經統計,這59位學者從1998年開始發表第一篇論文,到目前為止累計發文5668篇,人均發文近百篇。其中一作和通訊作者累計發文1899篇,占全部發文的33.5%。通過對不同年份發文數量進行比較,可以很清晰地發現這一批青年千人的學術脈絡歷經三個階段,分別是2011年之前的學術成長期,2011-2013年來華后兩年左右的學術適應期,接著在2013年進入一個論文急速增長的學術成熟期。不但學者的全部發文呈現這一趨勢,一作和通訊作者發文這一趨勢表現的甚至更加明顯。這說明海外引進回國的優秀科研人才在國內需要經歷一至兩年的學術適應期,這一適應期可能和國內引進高校的資源配備、環境適應等有關。具體情況如下圖1和圖2所示:

圖1:基于學者全部發文歷年統計

圖2:基于作者一作&通訊發文歷年統計

三 C9高校首批青年千人來華前后科研質量情況分析

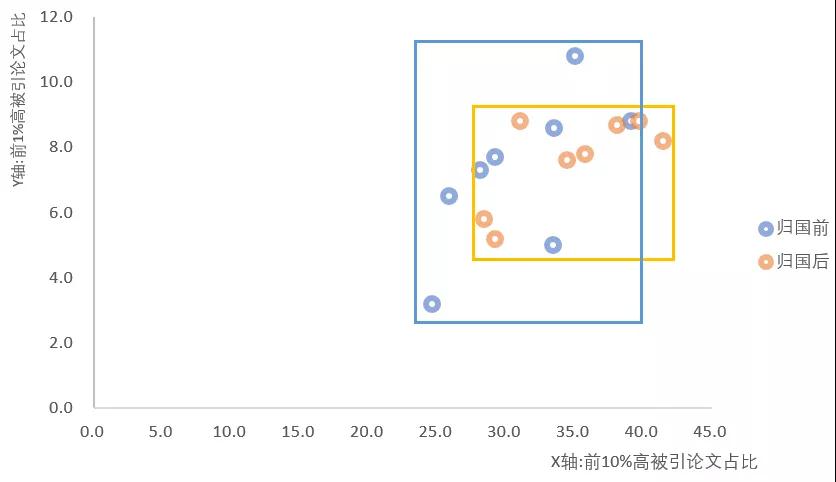

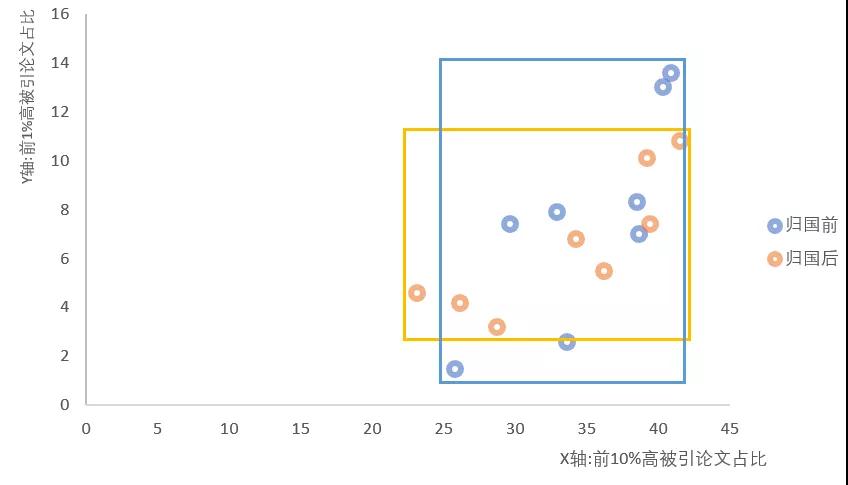

以論文記錄來評價科學家的方式已經不是什么新鮮事,我們經常會聽見關于一些學者的評價:“他又在某某權威雜志上發表了論文”或者“這位學者論文質量很低,基本都是發表在一堆低質量的期刊中”。為了展現C9高校第一批青年千人歸國前后的科研質量表現,本文借助Scival分析工具計算出他們歸國前后八年的前1%高被引論文占比和前10%高被引論文占比,并根據數據繪制出如下圖3和圖4:

圖3:基于全部發文歸國前后高被引論文占比情況

圖4:基于一作&通訊發文歸國前后高被引論文占比情況

上圖橫縱坐標分別表示前10%高被引論文占比和前1%高被引論文占比,藍色圓圈表示這批青年千人歸國之前的表現,黃色圓圈表示這批青年千人歸國之后的表現。由圖3可知看出,相對來說歸國之前的前1%高被引論文占比表現要好于歸國之后,這說明在歸國之前這些學者頂尖論文表現要更好。但是歸國之后的10%高被引論文占比卻要好于歸國之前,這和這些學者歸國后科研表現趨于穩定有關系。由兩個區域方框也可以看出,在衡量文獻質量的兩個指標中,歸國后的表現要更加聚集,這說明文獻整體質量相對穩定,而歸國之前呈明顯的拉長形態,這說明歸國之前這些學者文獻質量上下浮動會較大。而由圖4可知,一作&通訊作者高被引論文占比情況和全部發文呈現的趨勢基本一致,但是前10%高被引論文占比歸國后的數據優勢不再明顯,歸國前后平均值都在35%左右,而前1%高被引論文占比依舊相對落后,歸國之前占比平均值為8%左右,而歸國之后平均值為6%左右。以上情況說明,首批青年千人歸國后整體文獻質量趨于穩定,并且依舊維持在一個較高的水準上。

四 C9高校首批青年千人來華前后科研合作情況分析

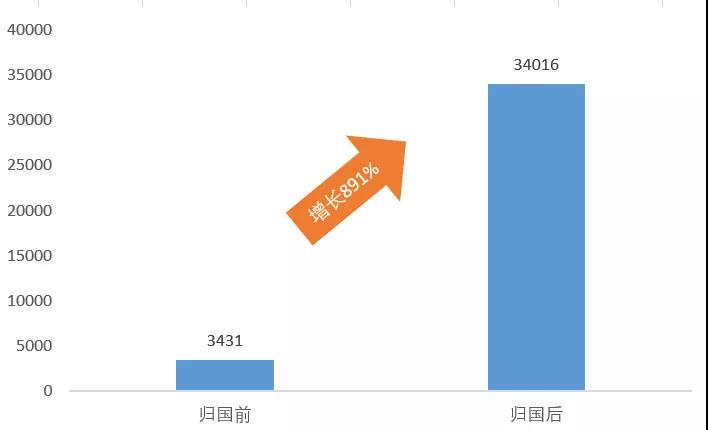

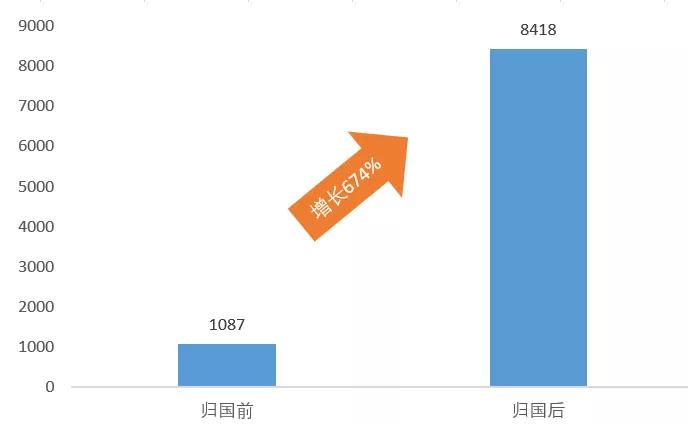

各高校對海外高層次人才引進的初衷之一就是希望這些優秀的海歸精英用他們在國外積累的科研經驗帶動本校教師科研水平的提升,從而實現科研表現的良性互動。首批青年千人已經回國八年之久,這些人是融入了引進學校的科研土壤還是依舊抱著海外導師的大腿呢?本文通過將這些學者的論文合作情況進行了統計,把歸國前后合作的中國學者數量計算出來,從某種意義上講是可以看出這些學者是否真的融入引進高校的科研體系,具體如下圖5和圖6:

圖5:基于全部發文的合作中國學者人次

圖6:基于一作&通訊的合作中國學者人次

由上圖可知,首批青年千人歸國之后無論是全部發文還是一作&通訊作者發文合作的中國學者人次都呈爆發式增長,其中全部發文合作中國學者人次增加了891%,一作&通訊作者發文合作中國學者人次增加了674%。這說明這些回國后的海外高層次人才整體上融入了我國高校的科研體系之中,也通過合作大幅度帶動了本校教師的科研發表。

綜上文所述,海外高層次引進人才在歸國后科研水平進入一個成熟期,發文數量在歷經兩年左右的適應期后進入急速的增長階段。科研質量也趨于穩定,并保持一個較高水平。科研合作也真正的融入到了內地的科研體系,并在很大程度上帶動了很多中國學者科研發表。由此可見,我國目前實行的青年高層次海外人才引進工作初有成效,這一制度值得肯定和延續。但是,我們也不得不承認目前我國整個學術的環境依然相對滯后,包括人才評價機制、激勵機制,還有很多卓有成效的工作等待繼續完善。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:韓鑫

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 青年海外高層次人才, 引進計劃, C9高校首批青年千人

相關文章

無相關信息

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:4763