導讀:原文是師昌緒老師寫的《材料科學與工程的提出與內涵》,讀后獲益良多。由于文章篇幅過長,總結了一個濃縮精華版。

《中國材料工程大典》簡介:

它是關于材料制備和測試、材料成形與加工工程的大型工具書,由中國機械工程學會、中國材料研究學會組織編寫,中國科學院路甬祥院長擔任編委會主任,師昌緒院士等做顧問, 39位院士、1200余位專家教授共同執筆。

《中國材料工程大典》共26卷,近7000萬字,是我國當前規模最大、內容最全面的材料工程工具書。

主編:中國機械工程學會、中國材料研究學會、中國材料工程大典編委會

參編:中國金屬學會、中國化工學會、中國硅酸鹽學會、中國有色金屬學會、中國復合材料學會

支持單位:中華人民共和國科學技術部、國防科學技術工業委員會、國家自然科學基金委員會、中國科學技術協會

文章如下:

材料是人類用于制造物品、器件、構件、機器或其他產品的那些物質。材料是物質,但不是所有物質都可以稱為材料,如食物和藥物,一般都不算是材料。但是這個定義并不那么嚴格,如炸藥、固體火箭推進劑,一般稱之為“含能材料”,因為它屬于火炮或火箭的組成部分。

材料是人類賴以生存和發展的物質基礎。

20世紀70年代人們把信息、材料和能源譽為當代文明的三大支柱。80年代以高技術群為代表的新技術革命,又把新材料、信息技術和生物技術并列為新技術革命的重要標志。

材料具有多樣性。

從物理化學屬性來分,可分為金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料和不同類型材料組成的復合材料。

從用途來分,又分為電子材料、航天航空材料、核材料、建筑材料、能源材料、生物材料等。

更常見的兩種分類方法則是結構材料與功能材料,傳統材料(基礎材料)與新型材料。

結構材料是以力學性能為基礎,以制造受力構件所用材料,當然,結構材料對物理或化學性能也有一定要求,如光澤、熱導率、抗輻照、抗腐蝕、抗氧化等。

功能材料則主要是利用物質的獨特物理、化學性質或生物功能等而形成的一類材料。一種材料往往既是結構材料又是功能材料,如鐵、銅、鋁等。

傳統材料是指那些已經成熟且在工業中已批量生產并大量應用的材料,如鋼鐵、水泥、塑料等。這類材料由于其量大、產值高、涉及面廣泛,又是很多支柱產業的基礎,所以又稱為基礎材料。

新型材料是指那些正在發展,且具有優異性能和應用前景的一類材料。新型材料與傳統材料之間并沒有明顯的界限,傳統材料通過采用新技術,提高技術含量,提髙性能,大幅度增加附加值而成為新型材料;新型材料在經過長期生產與應用之后也成為傳統材料。

1 材料是人類社會進步的里程碑

縱觀人類發現材料和利用材料的歷史,每一種重要材料的發現和廣泛利用,都會給社會生產力和人類生活水平帶來巨大的變化,把人類的物質文明和精神文明向前推進一步。

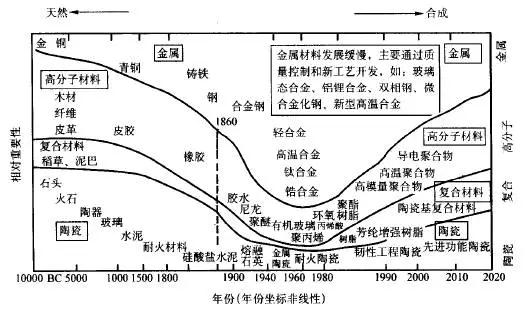

圖1.1-1 各類結構材料重要性隨年代變化

圖1.1-1以結構材料為主線,概述了材料的發展歷史。可以看出,自19世紀中葉現代煉鋼技術出現以后,金屬材料的重要性急劇增加,一直到20世紀中葉,人工合成有機材料、陶瓷材料及先進復合材料迅速發展,金屬材料的重要性逐漸下降,但一直到21世紀上半葉,金屬材料仍將占重要位置。

功能材料自古就受到重視,早在戰國(公元前3世紀)已利用天然磁鐵礦來制造司南,到宋代用鋼針磁化制出了羅盤,為航海的發展提供了關鍵技術。功能材料是信息技術及自動化的基礎,特別是半導體材料出現以后,加速了現代文明的發展。1947年發明了第一只具有放大作用的晶體管,10余年后又研制成功集成電路,使以硅材料為主體的計算機的功能不斷提髙,體積不斷縮小,價格不斷下降,加之高性能的磁性材料不斷涌現,激光材料與光導纖維的問世,使人類社會進人了信息時代。因為硅是微電子技術的關鍵材料,所以有人稱之為硅器件為代表的“硅材料時代”,再一次說明材料對人類文明起了關鍵的作用。

2 材料科學的形成與內涵

“材料”是早已存在的名詞,但“材料科學”的提出只是20世紀60年代初的事。1957年蘇聯人造衛星上天,美國震驚,認為自己落后的主要原因之一是先進材料落后,于是成立了十余個材料科學研究中心。采用先進的科學理論與實驗方法對材料進行深人的研究。從此,“材料科學”這個名詞便開始流行。

“材料科學”的形成實際是科學技術發展的結果。

首先,固體物理、無機化學、有機化學、物理化學等學科的發展,為材料科學的形成打下了比較堅實的基礎。

其次,在材料科學這個名詞出現以前,金屬材料、高分子材料與陶瓷材料都已自成體系,目前復合材料也獲得廣泛應用,其研究也逐步深入。但它們之間存在著頗多相似之處,對不同類型材料的研究可以相互借鑒,從而促進學科的發展。

最后,許多不同類型的材料可以相互替代和補充,能更充分發揮各種材料的優越性,達到物盡其用的目的。但長期以來,金屬、高分子及無機非金屬材料自成體系,缺乏溝通。由于互不了解,不利于發展創新,對復合材料的發展也極不利。

盡管從材料發展需要和共性來看,有必要形成一門材料科學,但是由于各類材料的學科基礎不同,還存在不小的分歧,特別是無機材料與有機材料之間分歧較大,但由于軟物質科學的崛起,還可以軟硬兼顧,互相借鑒。

材料科學所包括的內容往往被理解為研究材料的組織、結構與性質的關系,探索自然規律,這屬于基礎研究。實際上,材料是面向實際、為經濟建設服務的,是一門應用科學,研究與發展材料的目的在于應用,而材料又必須通過合理的工藝流程才能制備出具有實用價值的材料來,通過批量生產才能成為工程材料。所以,在“材料科學”這個名詞出現后不久,就提出了“材料科學與工程”。

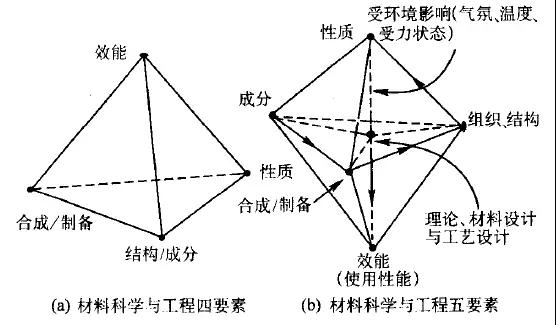

換言之,材料科學與工程是研究材料組成、結構、生產過程、材料性能與使用效能以及它們之間的關系。因而把組成與結構(composition-structure)、合成與生產過程(synthesis-processing)、性質(properties)及使用效能(performance)稱之為材料科學與工程的四個基本要素(basicelements)。把四要素連結在一起,便形成一個四面體(tetrahedron),如圖1.1-2a考慮在四要素中的組成/結構并非同義詞,即相同成分或組成通過不同的合成或加工方法,可以得出不同結構,從而材料的性質或使用效能都不會相同。因此,師昌緒提出一個五個基本要素的模型,即成分(composition)、合成/加工(synthesis/processing)、結構(structure)、性質(properties)和使用效能(performance)。如果把它們連接起來,則形成一個六面體(hexahedron),如圖1.1-2b。

圖1.1-2 材料科學與工程要素圖

3 先進材料是社會現代化的先導

3.1電子技術的發展從電子技術的發展

可以看出材料所起的作用。

圖1.1-3 集成電路發展歷程

隨著芯片集成度的不斷提高,單元體積和價格不斷下降,圖1.1-3說明芯片發展歷程及與硅晶片尺寸的關系。可以看出,40年間(1958~1998年),芯片集成度提髙了一百萬倍,每單元價格下降到一百萬分之一,由于芯片密度的大幅度提高,用以制造計算機的性能大為提高,如20世紀末計算機的計算速度已逾每秒萬億次。計算機是工業自動化的關鍵,計算機控制的精度決定于傳感器的敏感程度。因此,高精度、高靈敏度、性能穩定的各種類型的敏感材料便成為關鍵。

3.2光纖通信的誕生

1966年高琨提出當光纖傳輸的損耗小于20dB/km時可實現光通信。1970年采用石英摻雜氧化鍺等,達到了這一指標,而后光纖通信比集成電路發展更快,代替了同軸電纜。因為其信息容量比同軸電纜大幾個量級,而且質量輕,消耗原材料少,保密性強,又抗電磁干擾,所以幾十年來,從連接各個大陸的海底電纜到很多家庭,都遍布了光纜,成為現代信息高速公路與信息網絡化的重要組成部分。

3.3航空航天技術的進步

21世紀全球經濟的一體化,一靠信息網絡的大發展,形成全球性的電子商業;二是運輸工具的高效、遠程、大容量。前者是電子及光電技術發展的結果,后者是航空技術與水上、地面運輸工具不斷改進的結果,這些都與材料有著密切聯系。

以飛機而論,由于戰爭的需要,20世紀40年代出現了噴氣技術,這種技術的實現是以髙溫材料及高性能結構材料為依托的。髙溫合金的發展,使渦輪前溫度不斷提高;高比強度、高比剛度結構材料的不斷進步,使今天大型客機的安全性及有效載荷大為提髙,續航時間不斷延長,飛機發動機壽命顯著延長,油耗不斷下降。

從以上幾個方面說明,材料,特別是先進材料與現代文明的關系十分密切,而且先進材料是先進技術的先導。沒有半導體和其他功能材料,就不會有今天的信息社會,沒有高溫和超高溫材料及髙比強度、髙比剛度材料,就不會有今天的航空航天技術,從而全球經濟的一體化、人類社會的頻繁往來就會發生很大困難。

4 傳統材料(基礎材料)在國民經濟中的地位與可持續發展

談到傳統材料往往和“夕陽工業”聯系在一起。實際上傳統材料與國民經濟支柱產業是密不可分的。鋼鐵曾經是衡量一個國家實力的重要標志,今天在一些工業發達國家也仍把鋼鐵視為支柱產業,因為鋼有不可代替的優良性能,其價格又十分低廉,表1.1-2為一些結構材料的價格與其比強度的關系。鋼的價格與比強度的比值僅高于木材,而比任何其他材料都低。同時根據多年統計結果,很多機械產品和材料的價格都在上漲,而鋼的價格由于其工藝的不斷改進、降低能耗和提高勞動生產率而長期未上漲。

表1.1-2 一些結構材料的價格與其比強度的關系

| 材料 |

鋼 |

鋁 |

鈦 |

水泥 |

木材 |

|

比強度 |

5.2 |

11.1 |

13.3 |

0.8 |

12.5 |

|

價格/比強度(相對值) |

1 |

3.0 |

16.7 |

6.4 |

0.8 |

建筑行業在任何一個國家都被視為支柱產業,建筑材料是建筑行業的重要組成部分。它涉及人民生活的提高,量大面廣。水泥、玻璃、木材以及磚、瓦、石材等屬于傳統產業。

汽車工業在很多國家也被視為支柱產業,但是所用材料中鋼、鐵、鋁、塑料及玻璃等占了汽車用結構材料的90%~95%。人工合成纖維、樹脂、塑料、橡膠在國民經濟中占有非常重要位置,而且逐年增加,這都屬于傳統產業。此外,機械制造、造船、機車等莫不是以鋼鐵及其他傳統材料為基礎的,所以說傳統材料是國民經濟的基礎,不能稍有忽視。

另外,傳統材料有以下幾個特點。

1)傳統材料量大面廣。

2)傳統材料是礦產資源消耗大戶。

3)傳統材料在制備過程中污染嚴重。

5 材料科學技術發展的重點

5.1材料制備工藝與技術的開發

任何一種新材料從發現到應用于實際,必須經過適宜的制備工藝才能成為工程材料。高溫超導自1986年發現以后到20世紀末,已有15年的歷史,但仍不能普遍應用于電力工業,主要是因為沒有找到價廉而穩定的生產線材的工藝。

材料的現代制備工藝或技術往往與極端條件密切相聯,如利用空間失重條件進行晶體生長,可得出無偏析或低偏析的材料;強磁場、強沖擊波、超高壓、超高真空以及強制快冷等都可能成為改進材料性能的有效手段。

5.2材料的應用研究與開發

材料的廣泛應用是材料科學技術發展的主要動力,實驗研究出來的具有優異性能的材料不等于具有實用價值,必須通過大量應用研究,才能發揮其應有的作用。這里對材料的應用問題稍加討論,如此對材料有一個比較全面的了解。

材料的應用要考慮以下幾個因素:

一是材料的使用性能(perfomiance);二是使用壽命(durability)及可靠性(reliability);三是環境適應性(environmentalcompliance),包括生產過程與使用期間;四是價格(cost)。

5.3開發先進材料,發展離技術產業

當今是高技術主宰著社會,一方面高技術促進社會的發展,又是國防安全的保證,另一方面高技術是傳統產業改造和發展支柱產業不可或缺的組成部分,而先進材料又是高技術的先導和基礎,所以開發先進材料必須受到髙度重視。根據目前情況,先進材料的重點有以下幾個方面。

1)信息功能材料將得到更高的重視人類已進人信息時代,為了實現裝置的小型化、低功耗、多功能化和智能化,信息功能材料將受到更高的重視。

2)先進結構材料的研究與開發是永恒的主題結構材料一般數量大,資源與能源消耗髙,污染嚴重,對可持續發展有決定作用。

3)能源材料的開發有廣闊的前景能源的利用是人類進步的標志之一。目前化石燃料一是儲量有限,二是污染嚴重,必須大力開發無污染、可再生能源。

4)有機髙分子材料將有更大發展有機高分子材料以其可再生,資源豐富,又有優異性能,特別可實現分子設計,將會更大發展。

5)生物材料將受到更大的重視隨著生物技術的發展及人類壽命的延長與生活質量的提高,生物醫用材料已成為人們非常關注的領域,人的器官更換、藥物緩釋及組織工程的發展將逐步深人。

6)納米材料及制備技術的研究與開發迫在眉睫當物質到納米尺度時,由于其尺寸效應、晶界效應和量子效應等,材料顯示出奇特的物理、化學性能,或其生物功能有明顯改變,利用這一效應可大幅度提髙結構材料的強度,改善其脆性。

5.4材料設計

材料通過設計而得到所需要的性能是材料科學技術工作者的奮斗目標。材料的研制從以經驗為主過渡到以科學設計為主,從而進人“設計材料”(materials by design)時代。材料設計的概念始于20世紀80年代初,隨著有關學科的發展,設計材料愈來愈受到重視。材料設計可以分為幾個層次,最基礎的是量子設計(quantum design)。這是由于電子運動而引起的多種現象,如光學,這是功能材料的基礎。

其次為原子設計(atomic design),這是納米技術的基礎。原子排列是決定材料力學性質與化學性質的基礎,原子操縱可能是下一代芯片的一種技術。

第三個層次是微觀設計(micro-design),即微米級結構的設計,金屬的相變、晶界的控制都屬于這一范疇。

第四個層次是宏觀設計(macro-design),以毫米到厘米為對象,像金屬在凝固過程的結構與偏析便屬于此。

5.5科學儀器與檢測裝置

科學技術的發展很大程度上依賴于新科學儀器的不斷發明和性能的不斷提高,以物理學諾貝爾獎金獲得者為例,大約有半數得益于新儀器的發明或新測試手段的采用。工業產品質量的改進往往取決于檢測裝置精度的提髙。所以工業發達國家對科學儀器與檢測裝置的開發與制造都給以足夠的重視。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414