2018年度國家科技獎獲獎項目剛剛出爐,2019年國家科技獎的提名工作已經拉開帷幕。

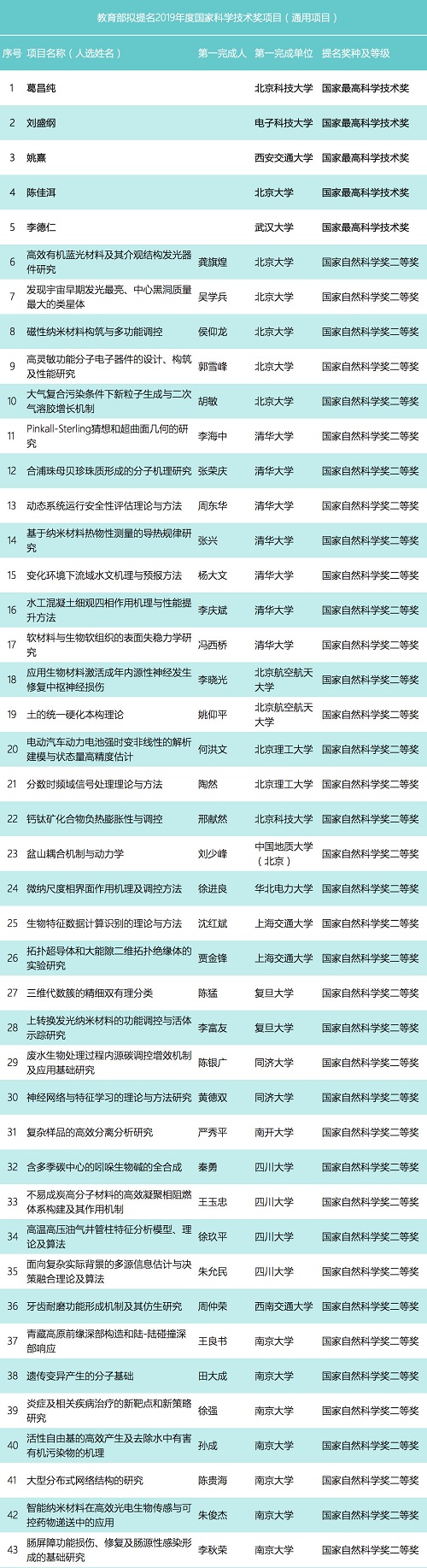

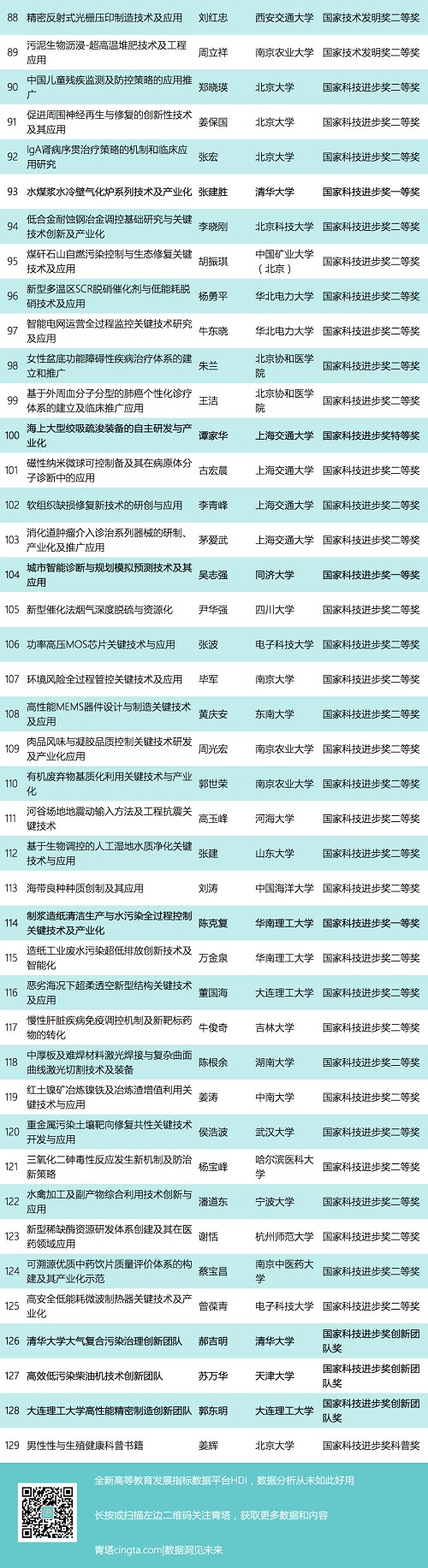

1月11日,教育部正式公示了2019年擬提名國家科學技術獎項目,共有129項成果獲得提名。其中,最高科技獎5項,自然科學獎59項,技術發明獎25項,科技進步獎40項,專用項目在適當范圍內公示。

國家科技獎中最受關注的就是最高獎了。2018年度最高獎分別授予劉永坦院士和錢七虎院士,兩位科學大家都為我國的國防事業做出了重大的貢獻。不過,從事非國防領域科學研究工作的科學家無人獲獎也是有點可惜。

截止到2019年1月11月,教育部共提名5位最高獎候選人,分別是北京科技大學葛昌純院士、電子科技大學劉盛綱院士、西安交通大學姚熹院士、北京大學陳佳洱院士、武漢大學李德仁院士。除了教育部外,目前其他部委提名的2019年最高獎候選人還包括中國科學院大氣物理研究所曾慶存院士、中南大學何繼善院士、中國南方電網有限責任公司李立浧院士、武漢郵電科學研究院趙梓森院士等。考慮到可能還有從事國防領域工作的科學家入圍候選名單,2019年最高獎的競爭將異常激烈。

教育部本次還提名了1項國家科技進步特等獎(由上海交通大學譚家華教授牽頭的“海上大型絞吸疏浚裝備的自主研發與產業化”項目)。此外,教育部還提名了1項國家自然科學一等獎(中國科學技術大學杜江峰院士牽頭的“固態自旋量子調控及其應用”項目)、2項國家技術發明一等獎(南京大學張辰宇教授牽頭的“循環miRNA生物標志物的鑒定及診斷試劑盒研發”項目和中國農業大學陳紹江教授牽頭的“玉米單倍體高效育種技術體系創建及應用”項目)、3項科技進步創新團隊獎(分別由清華大學郝吉明院士、天津大學蘇萬華院士和大連理工大學郭東明院士領銜)以及多項國家科技進步一等獎。

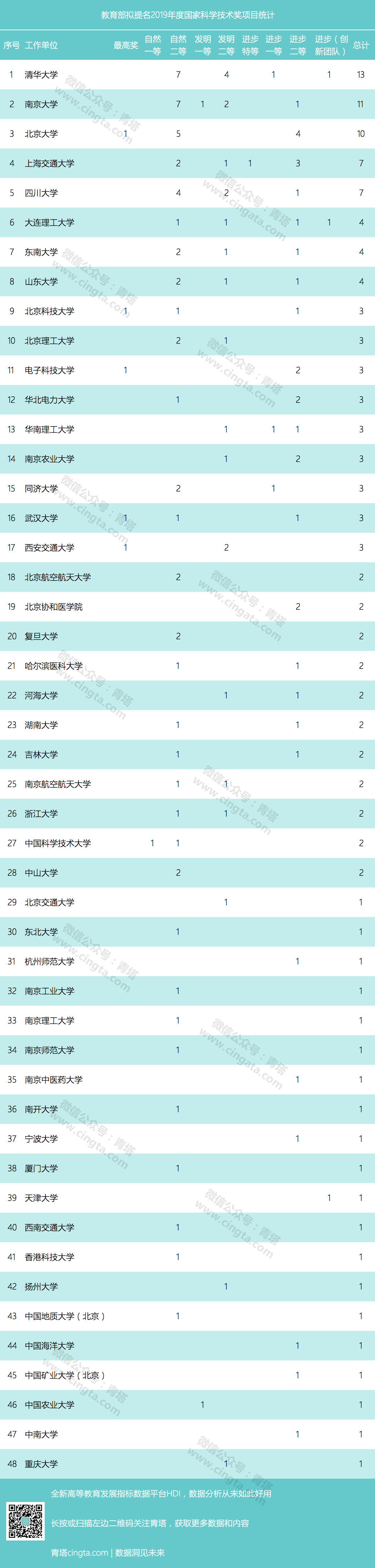

從教育部擬提名2019國家獎項目的第一完成單位上來看,清華大學最多,達到13項,包含7項自然二等獎、4項技術發明二等獎、1項科技進步一等獎和1項科技進步創新團隊獎。南京大學共提名11項,數量位居第二位。北京大學共有10項,位居第三位。上海交通大學和四川大學各有7項。其他高校提名項目數少于7項。

值得關注的是,本次獲得教育部提名的2019年國家科技獎項目還有部分來自地方高校,包括哈爾濱醫科大學、杭州師范大學、南京工業大學、寧波大學、南京中醫藥大學、寧波大學、揚州大學等。教育部擬提名的2019年國家科技獎項目如下(不含內部公示的專用項目):

教育部擬提名5位最高科技獎候選人簡歷

北京科技大學葛昌純院士

粉末冶金和先進陶瓷專家。1934年3月6日生于上海,原籍浙江平湖。1952年畢業于北方交通大學唐山鐵道學院,1983年獲德國Dresden技術大學博士學位。北京科技大學材料科學與工程學院教授。長期在第一線從事核材料、粉末冶金與先進陶瓷研究,為我國“兩彈一星”事業作出了重大貢獻。他是我國粉末冶金奠基人之一、核反應堆材料和先進陶瓷開拓者之一。2001年當選為中國科學院院士、2004年當選為世界陶瓷科學院院士。2016年11月被中國金屬學會授予“冶金科技終身成就獎”。

在氣體擴散法生產濃縮鈾用的分離膜研制中,分析推導了復合分離膜一系列特性參數和結構參數之間的關系式,提出了一條獨特的制造復合分離膜的工藝路線,為研制后續各種復合分離膜奠定了理論和技術基礎。在先進陶瓷研究中,提出復合氮化物作為氮化硅的新型燒結助劑,提高了材料的高溫性能,研制成功高性能的陶瓷刀具。開展氣-固系燃燒合成氮化物基陶瓷的研究,解決了Si3N4、AlN及其復相陶瓷燃燒合成中的一些關鍵科學技術問題。開展耐高溫等離子體沖刷的功能梯度材料研究,開拓了功能梯度材料在核聚變領域的應用前景。

1985年“乙種分離膜的制造技術”項目獲國家發明獎一等獎,葛昌純是第一發明人,對此項發明的九項發明權限中的六項作出了重要貢獻,為后續研制成功的丁種、戊種和己種分離膜奠定了理論和技術基礎。

電子科技大學劉盛綱院士

電子物理學家。1933年12月25日生于安徽肥東。1955年畢業于南京工學院。1958年在成都電訊工程學院通過副博士學位論文答辯。電子科技大學教授、校長(1985-2001)。1980年當選為中國科學院院士(學部委員)。

提出了一種新的復合式靜電強流電子光學系統并進行嚴格的理論分析建立了廣義的強流電子軌跡方程建立了以電子回旋中心坐標系為基礎的電子回旋脈塞的動力學理論體系提出并建立了靜電電子回旋脈塞的概念與線性及非線性理論,并在此基礎上提出和發展了靜電自由電子激光的新概念及其理論提出并建立了特殊準光學諧振系統,進行了理論分析與實驗驗證,發展了相對論空間電荷波理論和自由電子激光的空間電荷波理論。近年來又提出了電子注-波-等離子體三體互作用理論提出了離子通道混合不穩定性理論及離子通道電磁波泵自由電子激光及其理論,并發展了微波等離子體激發準分子激光的理論等一系列重要的研究工作,為等離子體微波電子學的發展奠定了堅實的理論基礎。

西安交通大學姚熹

材料科學家。1935年9月28日生于江蘇蘇州。1957年畢業于交通大學電機系。1982年獲美國賓州州立大學固態科學博士學位。西安交通大學、同濟大學教授。1987年當選為國際陶瓷科學院院士。1997年當選亞太材料科學院院士。1991當選為中國科學院院士。2001年當選為美國陶瓷學會會士。2007年當選美國國家工程院外籍院士。

從事電子陶瓷材料與器件的研究工作,在雙晶和多晶界面的研究中發現了陶瓷晶粒的壓電共振現象,并采用計算機電路模擬方法,計算出了晶粒大小和取向都隨機分布的多晶聚集體的介電頻譜,其結果與實驗十分吻合。對鐵電體中的極化弛豫現象進行了系統研究,發現了微疇-宏疇轉變、電場誘導納米結構調整以及超順電狀態等一系列新現象,對發展機敏材料有重要意義。

北京大學陳佳洱

核物理學家 1934年10月出生于上海。1954年畢業于吉林大學物理系。1993年當選為中國科學院院士。2001年當選為第三世界科學院院士。 北京大學教授。曾任北京大學校長,國家自然科學基金委員會主任,中國科學院數學物理學部主任,中國物理學會理事長,亞太物理學會聯合會主席。

長期致力于粒子加速器的研究與教學,是低能加速器物理與技術方面的學科帶頭人。領導完成了4.5MV靜電加速器的設計與建造和2×6MV串列靜電加速器的改建與提高,并在此基礎上建成我國首臺碳-14超靈敏加速器質譜計主持新型重離子RFQ加速結構和射頻超導加速腔的試驗、設計與研究,取得國際先進水平的成果結合加速器項目深入研究束流物理,在提高束流輸運和利用效率方面作出了貢獻。 代表論著《陳佳洱文集》。獲國家教委科技進步獎一等獎2項,國家高技術研究發展計劃“八五”先進工作者(一等獎)。

武漢大學李德仁院士

攝影測量與遙感學家 1939年12月31日生于江蘇泰縣,籍貫江蘇鎮江丹徒。1963年畢業于武漢測繪學院航測系,1981年獲該校攝影測量與遙感專業碩士學位。1985年獲德國斯圖加特大學博士學位。1991年當選為中國科學院學部委員(院士)。1994年被選聘為中國工程院院士,1999 年當選國際歐亞科學院院士,2012年被國際攝影測量與遙感學會授予“榮譽會員”稱號。武漢大學教授,測繪遙感信息工程國家重點實驗室主任。曾任武漢測繪科技大學校長、中國測繪學會理事長。

1982年從驗后方差估計導出粗差定位的選權迭代法,被國際測量學界稱為“李德仁方法”。1985年提出誤差可發現性和可區分性基于兩個多維備選假設的擴展的可靠性理論。20世紀90年代從事以遙感(RS)、全球衛星定位系統(GPS)和地理信息系統(GIS)與多媒體通訊技術的科研和教學工作。領導研制了吉奧之星GIS系列產品、方略多媒體視頻會議系列產品和立得3S汽車道路測量與導航系統等高科技產品。代表作有《誤差處理和可靠性理論》、《空間信息系統的集成與實現》和《解析攝影測量學》等。曾獲獲國家科技進步二等獎、國家測繪局科技進步一等獎、湖北省2002年度最高科技獎、德國“漢莎航空測量獎”、1999年何梁何利基金科學技術進步獎等獎項。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:韓鑫

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:4763