在國內科技界,兩年一度的兩院院士增選無疑是最受關注的大事之一。每次院士的增選結果不僅僅關乎科學家個人的榮譽,很大程度上也將影響院士所在高校和科研機構在業內的影響力和話語權。

從2月15日開始,中國科協所屬全國各大學會和各省地方科協陸續推薦了400余名兩院院士候選人,正式拉開了2019年院士增選的序幕。而需要指出的是,這400余名擬推薦的科學家僅僅只是擬推薦候選人的一小部分,還有將近千名學者通過兩院院士進行提名而成為有效候選人。而這僅千名科學家最終僅有100余名學者有望成功當選,可見當選難度之大。

在國內,當選院士難度到底有多大?相信很多讀者朋友們都想好奇。在2019年兩院院士啟幕之際,依托開發的功能強大、數據豐富的高等教育全景數據平臺(HDI),整理了近五年兩院院士增選的數據,從多維度來看看當選院士到底有多難。

候選人僅有10%左右

能當選院士院士作為一種榮譽稱號,世界各國都用來授予本國最有成就的學者。由于其高含金量,各國院士的評選流程上都較為復雜,國內兩院院士評選更是如此。

鑒于院士在國內科學界的重要地位,國內對院士評選極為重視,院士評選規則也曾經過多次修正。根據中國科學院和中國工程院最新的院士評選規則,國內兩院院士增選主要在奇數年舉行,每兩年舉行一次。院士候選人由不超過80歲的非資深院士進行提名和學術團體(中國科協所屬各大學會和各省科協)推薦產生。產生的有效候選人經過非資深院士評審和選舉,最終當選院士。

從流程上,國內兩院院士評選步驟大致可分為初選、第二輪評審、確定候選人以及全體院士投票等步驟。由于每年兩院院士的增選名額較少(各有幾十名),分配到各大學部一般都只有個位數,所以每一輪評選都會淘汰大量候選人。

從近五年兩院院士增選數據來看,如果僅考慮從有效候選人當選院士的概率,那么兩院院士當選率大致為9%-16%,其中工程院院士當選率略低于科學院院士。而實際上,中國科協推薦和兩院院士提名的候選人中僅有一部分學者能成為有效候選人,因此被推薦的院士候選人基本上當選概率都小于10%。

普遍要熬到50歲以上

院士名額的稀少決定了選出的院士需要真正做出有影響力的創新成果,而創新成果的產生又需要時間的積累,這樣的結果就是要想當選院士普遍需要熬到50歲以上。

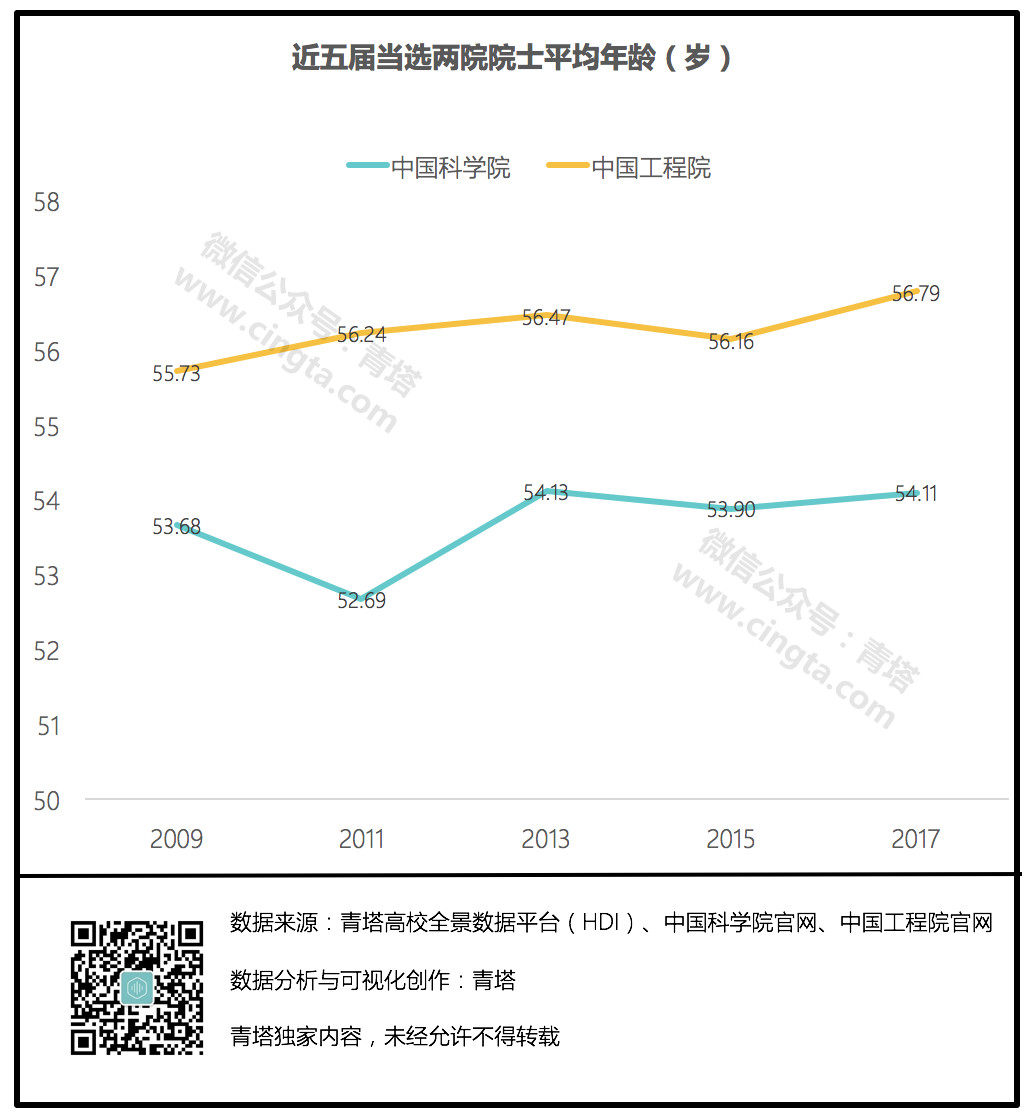

從統計數據來看,近六屆兩院院士中,科學院院士的平均年齡保持在 54 歲左右,工程院院士平均年齡保持在 56歲左右,兩院院士平均年齡保持在55歲左右,而這已經是兩院在努力提倡“院士隊伍年輕化”多年后的結果。

如果從兩院院士當選的年齡結構上分析,就會發現普遍都在50歲以上才成為院士,60歲以上的也不在少數,而40歲以下當選院士的就極少。

整理發現,歷年兩院院士中,不到40歲就當選院士的科學家僅有遼寧省副省長、中國科學院金屬所研究員盧柯,復旦大學教授、中國科學院上海有機化學研究所研究員麻生明,中國科學院副院長張亞平,現任中國人民解放軍軍事科學院副院長賀福初等數人,年齡在40歲以下當選院士的科學家全部都是中國科學院院士。

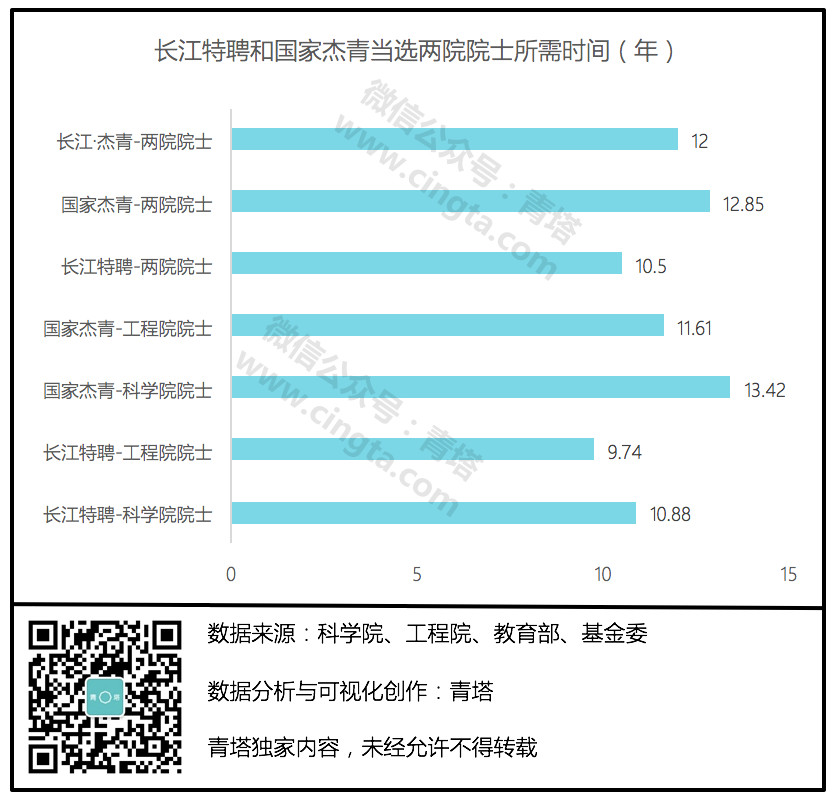

此前,青塔曾對長江學者特聘教授和國家杰青當選院士的年齡進行統計分析,也可以發現當選院士需要積累的時間之長。

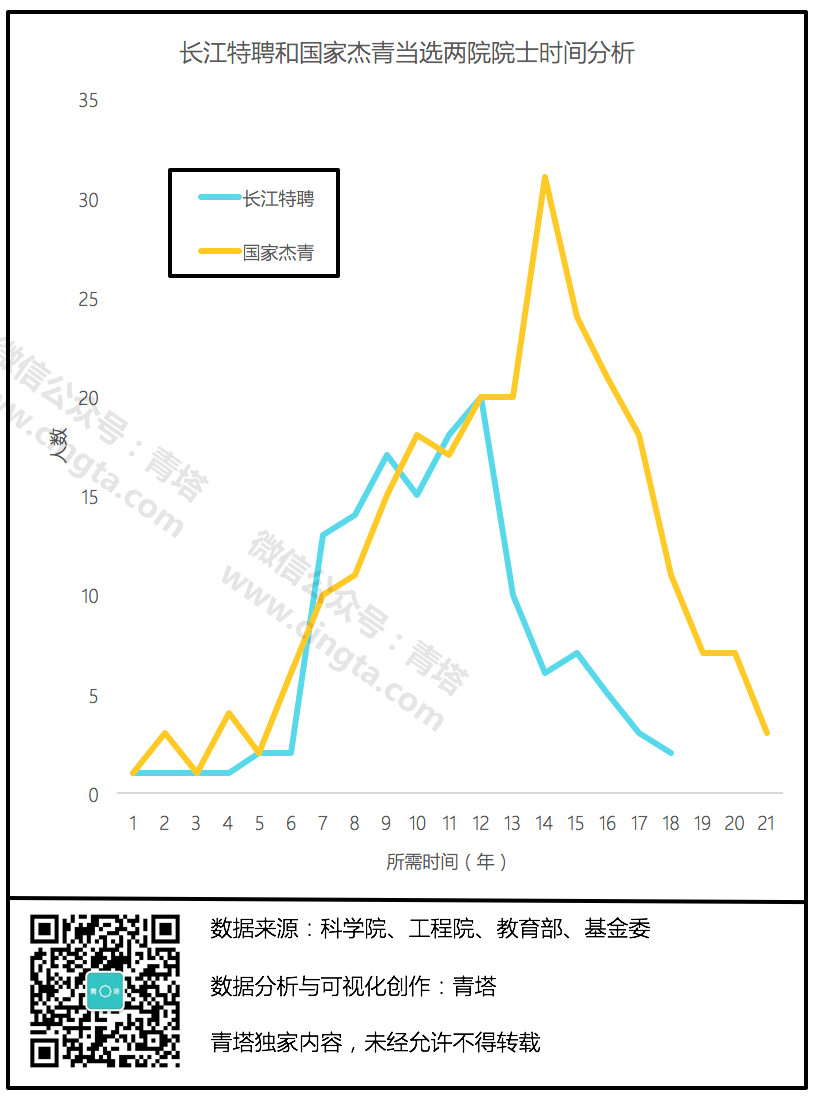

近五屆當選院士的長江學者特聘教授,當選科學院院士的平均時間跨度為10.88年,當選工程院院士的平均時間跨度為9.74年,長江特聘當選兩院院士平均時間跨度為10.50年。整體而言,長江特聘當選兩院院士一般需要用時9-12年,但也有部分頂尖大牛只用1-4年就當選院士。同時,也有更多需要18年甚至20年才能夠入選兩院院士。

近五屆當選院士的國家杰青,當選的科學院院士平均時間跨度為13.42年,當選工程院院士的平均時間跨度為11.61年。國家杰青當選兩院院士平均時間跨度為12.9年。整體而言,國家杰青當選兩院院士一般需要用時13-16年,其中最快的只需要1-5年,時間跨度最大的在20年之上。

從統計數據可以看出,國家杰青當選兩院院士比長江特聘需要更久的時間。一般而言,國家杰青當選時比長江特聘稍年輕,因此需要更多的時間積累達到學術頂峰。整體而言,長江特聘和國家杰青需要12年才能夠入選兩院院士。

鮮有一次參選就成功的

在國內,當選兩院院士的難度和競爭的激烈程度還體現在參選次數上。

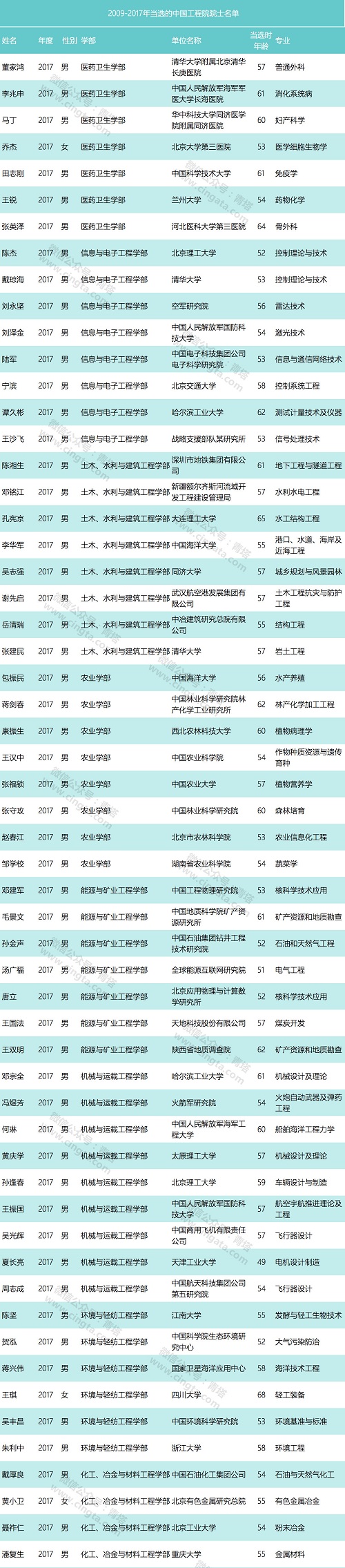

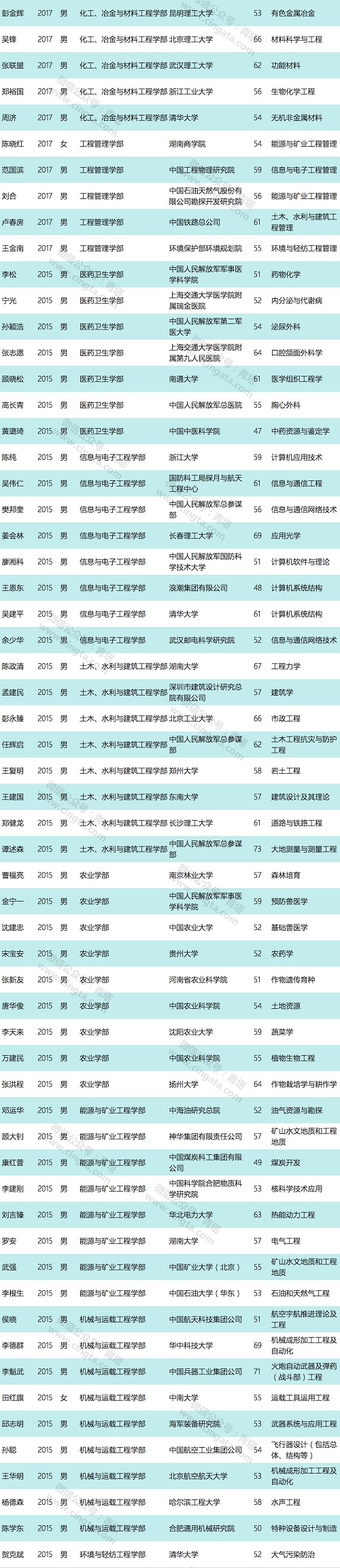

公開統計資料顯示,國內絕大多數當選的兩院院士都曾經參選多次,鮮有一次就能成功的。為了了解國內兩院院士候選人的參選次數情況,青塔對2017年當選成功的兩院院士歷年的參選情況進行了統計分析(中國科學院由于部分候選人數據未公開,因此未能進行準確分析)。

數據表明,2017年中國工程院增選產生的67名院士全部都至少參選過2次,最多的參選過6次以上。根據規定,如果連續三次成為院士有效候選人而未能成功當選,需要停止推薦一次,而院士增選每兩年舉行,這也意味著連續參選6次,至少需要12年時間,可見評上院士的難度之大了。

當然,中國科學院院士2017年當選院士情況要相對好一些,部分實力突出的候選人一次就能成功當選。

總體來看,由于院士名額的稀少,加上每兩年才舉行一次,因此每次院士評選競爭都極為激烈,院士候選人們往往需要經過數十年的積累同時多次參評才有可能成功。由于工程院院士候選人來源除了高校和中國科學院外,還包括企業以及部分實力較強的科研院所,導致中國工程院院士增選難度明顯比中國科學院院士更大一些。

客觀來說,這種選拔的復雜性以及競爭的激烈程度,也決定了經過層層選拔產生的院士大多數也都是具有真才實學的科學家,他們也都為中國各個學科領域的科技進步做出過巨大貢獻,理應獲得院士這一榮譽稱號。

當然,需要指出的是,要想當上院士,最終還是要根據學術成果以及成果的影響力來說話的。因此,后續還將從近幾屆當選院士的學術成果和影響力來進行進一步分析,歡迎大家關注。

更多內容請點擊:在國內,當選兩院院士有多難?

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:4763