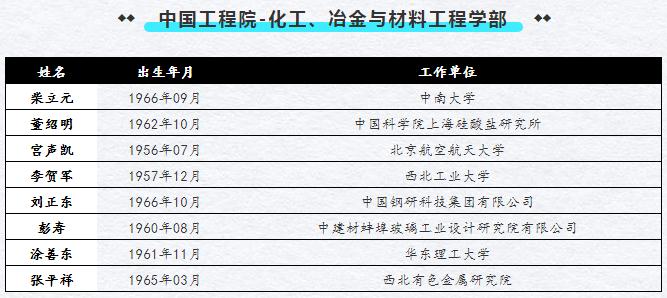

柴立元院士

工學博士、教授、博士生導師,教育部“長江學者”特聘教授,國家杰出青年基金獲得者,國家863計劃資源環境技術領域主題專家,“萬人計劃”領軍人才,教育部科技委環境與土木水利學部委員。中南大學冶金與環境學院院長,國家重金屬污染防治工程技術研究中心主任,國家重點領域創新團隊、教育部長江學者創新團隊及“全國黃大年式教師團隊”帶頭人。東亞資源再生技術會議國際組委會中國方主席,應對聯合國環境規劃署汞問題政府間談判專家組專家,中國有色金屬學會有色冶金資源綜合利用專業委員會主任,中國環境科學學會重金屬污染防治專業委員會副主任,享受國務院政府特殊津貼專家。曾獲“全國先進工作者”、“何梁何利獎”、“寶鋼優秀教師特等獎”等榮譽稱號,2017年當選湖南省出席黨的十九大代表。

主要科技獎勵

1、有色冶煉含砷固廢治理與清潔利用技術,2014年國家科技進步二等獎(排名第一)

2、基于微生物特異性的重金屬廢水深度凈化新工藝,2011年國家技術發明二等獎(排名第一)

3、細菌解毒鉻渣及其選擇性回收鉻的新技術,2006年教育部科學技術進步一等獎(排名第一)

4、重金屬廢水廢渣生物處理與資源技術研究及應用,2007年中國有色金屬工業科學技術進步一等獎(排名第一)

5、載銀納米二氧化鈦抗菌材料的研制與開發,2006年湖南省科學技術進步一等獎(排名第一)

6、廢舊物資(銅、塑料)高質化利用關鍵技術研究與應用,2009年湖南省科學技術進步一等獎(排名第一)

7、冶金、化工固體廢物安全利用關鍵技術,2013年湖南省科技進步一等獎(排名第一)

8、電石渣處理及其在酸性廢水治理中的應用研究,2009年中國有色金屬工業科學技術進步一等獎(排名第一)

代表性科研項目

1、 有色金屬清潔(生物)冶金方向 —— 堿性硫脲的穩定性及其浸取金礦的研究(國家自然科學 基金(50004009)資助)

2、 固體廢物的環境治理方向 —— 生物環保-鉻渣的微生物解毒新方法(教育部優秀青年教師資助計劃項目(教人司2000-39號)資助);用砷堿渣制取金屬砷的基礎研究(湖南省環境保護局科技計劃項目(2002.7)資助);微生物解毒重金屬的方法研究(湖南省環境保護局科技計劃項目(2002.10)資助)

3、 重金屬廢水治理方向 —— 重金屬廢水生物處理技術的開發與產業化 湖南省科技計劃重點項目(02CTY2003)、校企合作產業化項目(2004-04):

4、 環境材料方向 —— 二氧化鈦載銀改性納米抗菌材料的開發(湖南省科技計劃重點項目(2004)、校企合作產業化項目(2003-07)資助)

5、 其它 —— 環境樣品的蛋白質污染測試技術及其污染指標(教育部高等學校重點實驗室訪問學者基金(教技司[2000]170號))

代表性論著

(1999~2003年發表的論文SCI收錄23篇,EI收錄12篇)

[1] Chai Liyuan, Zhang Chuanfu, Lan Siguo, Pollution Control & Reutilization of Solid Wastes, Central South University Press, 2001.11 (ISBN 7-81061-456-8/Z·027 )

[2] 李秀金主編(柴立元參編),固體廢物工程,中國環境科學出版社,2003.7(ISBN 7-80163-638-4)

[3] Chai Liyuan, He Dewen, Yu Xia et al, Technological progress on detoxification and comprehensive utilization of chromium-containing slag, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2002,12(3): 514-518 (EI,SCI收錄)

[4] Yu Xia, Chai Liyuan,Min Xiaobo. Removal of lead from wasterwater by immobilized inactivated Rhizopus oligosprous, Journal of Central South University of Technology,2003,10(4):313-317 (SCI收錄)

[5] Liyuan Chai, Lilibao, Shouzhuo Yao, Wanzhi Wei, A Series Piezoelcctric Quartz Crystal Response Model for Ferrous Ion Oxidation in the Presence of T.ferrooxidans, Indian Journal of Chemistry,2001, 40A, Sept. 939-942(SCI收錄)

[6] L.Chai, W.Wei, M.Okdo, Studies on Effect of Cu(II) on Growth of Thiobacillus ferrooxidans Using Series Piezoelectric Quartz Crystal, Minerals Engineering, 2000, 13 (8/9):969-972 (EI,SCI收錄)

[7] Liyuan Chai, Wanzhi Wei, Masazumi Okido, Effect of Na2SO3 on electrochemical aspects of gold dissolution in alkaline thiourea solution, Hydrometallurgy, 1999, 53(12):255-266 (SCI收錄)

[8] D. Wei, L.Chai, M.Okido, Gold Leaching in an Alkaline Thiourea Solution, Journal of The Electrochemical Society, 1999, 146(2): 559-563(SCI、EI收錄)

[9] L.Chai, W.Wei, S.Yao and M.Okdo, A Rapid Method for Determination of Growth of Thiobacillus ferrooxidans with Series Piezoelectric Quartz Crystal, Analytical Letters, 1999, 32(12) :2443 – 2452 (SCI收錄)

[10] Chai Liyuan and Zhong Haiyun, Preparing fine TaC powder from waste Tantalum, Metal Powder Report, 2000, 55(4):30-33 (SCI、EI收錄)

[11] 柴立元,何德文,閔小波,黃虹,彭兵,張傳福,有特色的環境工程學科教學體系的探索,高等教育研究學報,2003,26(2):70-72

董紹明院士

博士,研究員,博士生導師,復合材料研究課題組組長。主要從事功能特異性陶瓷基復合材料和碳化物陶瓷基礎研究及工程應用技術開發。主持(完成)國家重點研發計劃、國家863計劃、國家973項目子課題、國家自然科學基金、中國科學院重點部署項目和委托研制等30余項研究課題和重要任務,為國家10余項重要任務提供關鍵材料;在國內外有影響力的專業期刊發表論文170余篇,在國際專業會議上做邀請報告40余次,獲授權發明專利40項。

科研工作簡介

1.開發了C/SiC陶瓷基復合材料的納米復合與原位反應制備技術,攻克了大尺寸、復雜形狀陶瓷基復合材料構件的精確成型和精密加工、復合材料與金屬連接以及復合材料氣密性等關鍵技術難題,在國內成功實現了C/SiC陶瓷基復合材料構件在重要領域的應用。相關材料與構件的制備和應用技術均達到國際先進水平。

2.攻克了超高溫陶瓷基體的高效改性技術和多層超高溫抗氧化涂層的可控制備技術,并將之成功地應用于超高溫陶瓷基復合材料熱結構件的研制。其中,多層超高溫抗氧化涂層技術的成功開發,使我國成為國際上少數掌握該項核心技術的國家之一。

3.研制了在特定方向上具有低膨脹系數的空間遙感系統用高可靠、輕量化陶瓷基復合材料支撐構件,在國內首次用于衛星遙感相機裝配,并實現了高質量的外景成像。該成果填補了我國在相關應用領域的空白,為我國遙感觀測技術趕超國際先進水平奠定了堅實基礎。

4.針對航空領域對長壽命熱結構材料以及釷基熔鹽堆對耐高溫熔鹽腐蝕材料的迫切需求,開展了SiC/SiC陶瓷基復合材料的研究工作。開發了SiC纖維穩定化處理技術和高致密SiC/SiC 復合材料的制備技術,成功制備出高致密SiC/SiC材料,其力學性能達到國際同類材料水平。

5.攻克了第四代核能高溫氣冷堆用高性能碳化硼中子吸收球的關鍵制備技術,并與合作企業聯合實現了相關產品的規模化生產,為促進我國四代核能高溫氣冷堆關鍵安全控制材料的研制和發展作出了突出貢獻。

6.提出纖維和一維納米結構于微米和納米尺度上對復合材料基體進行多級增強的思想。通過采用CVD工藝在碳纖維表面原位生長CNTs和SiC納米線,成功地研制了多級增強的陶瓷基復合材料,材料的力學性能和熱學性能顯著改善。

7.建立了占地約3000平方米的集材料研制、部件精密加工和檢測于一體的技術平臺,為新型復合材料的研發與應用奠定了堅實的物質基礎。

宮聲凱院士

現任北京航空航天大學材料科學與工程學院教授。1982年本科畢業于東北工學院(現東北大學),1988年博士畢業于日本東京工業大學,1988-1990年在清華大學材料系從事博士后研究。

長期從事新型金屬間化合物基合金、單晶葉片及熱障涂層研究。發明了新型高承溫低密度低錸Ni3Al基單晶合金和超高溫熱障涂層,研制出超氣冷單晶葉片,支撐我國新型發動機研制。相關成果獲包括國家技術發明一等獎(2016,排名第一)在內的省部級以上科技獎勵8項。授權發明專利80余項,發表SCI論文近300篇。2017年獲全國創新爭先獎。兼任中國腐蝕學會副理事長、中國金屬學會高溫材料分會副理事長。

研究方向

先進熱障涂層材料技術

先進輕質高溫結構金屬間化合物材料

科研成果

獲得國家技術發明獎二等獎、國防科技獎一等獎、二等獎各1項,教育部自然科學獎二等獎1項

李賀軍院士

現為西北工業大學學術委員會副主任,西北工業大學材料學院教授,博士生導師。1978年02月至1982年01月在洛陽農機學院(現河南科技大學)鍛壓專業學習,1984年和1991年在哈爾濱工業大學塑性加工專業分獲碩士和博士學位。1984至1988年在洛陽工學院(現河南科技大學)任教,1991年至1994年在西北工業大學做博士后。1994月03月博士后出站晉升教授。2002年獲國家杰出青年基金資助,2011年獲評陜西省“三秦”學者。2002年至2016年擔任西北工業大學材料學院院長。2004年起任超高溫結構復合材料重點實驗室副主任。2012年作為負責人獲批國家自然基金委創新研究群體項目。2019年7月當選亞太材料科學院院士。2019年11月22日當選中國工程院院士。

學術成就

曾獲國家自然科學二等獎1項,國家技術發明二等獎2項,國家教學成果一等獎1項、二等獎1項,省部級一等獎6項,獲日本復合材料學會HayashiMemorial國際獎和中國炭素杰出成就獎。獲全國模范教師、首屆全國“最美科技工作者”、陜西省教書育人楷模等榮譽。培養140余位研究生,其中30余人晉升教授或研究員,1人獲全國百篇優博,8人獲省級或一級學會優博。

長期從事碳/碳復合材料、抗氧化/燒蝕涂層、碳纖維增強紙基與金屬基復合材料等研究工作。在碳/碳復合材料研究方面,他揭示了高性能碳/碳復合材料熱解碳織構和界面的協同調控機理,發明了系列新型高效制備技術,已在航天、航空、兵器的十余個高新裝備型號中應用;在抗氧化/燒蝕涂層研究方面,揭示了涂層在燃氣沖刷、水氧腐蝕等典型服役環境下的防氧化/燒蝕機理與損傷機制,解決了涂層與基體界面相容性、熱膨脹匹配性等關鍵難題,創立了多種高性能涂層體系,防護性能達到國際先進水平;在碳纖維增強紙基與金屬基復合材料研究方面,發明了碳纖維增強紙基摩擦材料綠色制造及金屬基復合材料液固高壓成形技術,開發了具有自主知識產權的碳纖維增強紙基摩擦材料專用裝備,研制的材料成功應用于航空、交通運輸、工程機械等領域20余種型號或產品。獲授權發明專利155件,出版專著和教材3部。

劉正東院士

現任中國鋼研科技集團有限公司副總工程師、鋼鐵研究總院首席專家,教授級高工,博士生導師。

劉正東教授近30年來一直在第一線從事超超臨界火電站、核電站和潛艇核動力工程用鋼冶金技術及其工程應用研究,總結和建立了電站動力工程用鋼制造的“全流程+全壽期選擇性強韌化冶金設計與一體化調控”學術思想和基礎框架,并應用于電站動力用鋼研發。是我國超超臨界火電站、核電站和軍用核動力工程用鋼及其冶金制造領域的主要學術帶頭人之一,主持創建了我國超超臨界燃煤電站全套耐熱無縫管冶金技術、構建了先進壓水堆核島高質量大鍛件全流程冶金技術,使我國火電和核工程用鋼及其冶金技術躍居世界前列。

學術成就

獲國家科技進步獎一等獎和二等獎各1項(均排名第一)、省部級特等獎2項(1項排名第一)、省部級一等獎4項(2項排名第一)等。10次擔任中國金屬學會和美國礦物、金屬和材料學會舉辦的“電站材料國際會議”等專業領域大型國際學術會議主席。獲授權發明專利38件,出版專著3部、其它著作6部,參編標準9項,發表論文314篇,培養博士生47人。2008年獲國務院政府特殊津貼,2014年入選國家百千萬人才工程,2015年獲何梁何利科技創新獎,2017年獲首屆全國創新爭先獎,2018年獲光華工程科技獎和杰出工程師獎。

彭壽院士

現任中國建材國際工程集團有限公司董事長兼總經理、蚌埠玻璃工業設計研究院院長、黨委書記、中國洛陽浮法玻璃集團董事、董事長、法定代表人。1982年畢業于武漢理工大學,獲工學學士學位;2001年獲武漢理工大學管理學碩士學位。現為全國工程勘察設計大師、享受國務院政府特殊津貼的專家、首批“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國際玻璃協會主席、聯合國工業發展組織材料技術國際促進中心副主任、武漢理工大學兼職教授和硅酸鹽材料工程教育部重點實驗室學術委員會委員,先后被評為建設部“十五”全國建設科技進步先進個人、中國建材“十大新聞人物”、上海市勞動模范、安徽省先進工作者。浮法玻璃行業是建材行業的重要產業,中國浮法玻璃技術是國際公認的“三大浮法技術”之一。近年來,中國浮法技術取得了長足發展,許多方面已達到國際先進水平,彭壽為此作出了應有貢獻。

學術成就

作為我國浮法玻璃工程科技領域的領軍人物和光電玻璃工程的開拓者之一,彭壽主持玻璃工程技術的集成創新,開發了第二代中國浮法玻璃技術、超薄浮法玻璃技術,玻璃工廠煙氣脫硫、余熱發電、全氧燃燒等一系列具有自主知識產權的重大創新成果,打破了外國公司在浮法玻璃高端市場的壟斷和技術壁壘,實現了中國浮法玻璃技術和成套裝備的全面升級,推動了我國平板玻璃工業的現代化和中國浮法技術和品牌全面進入國際市場。他主持光電玻璃技術集成創新,填補了我國太陽能光伏玻璃、液晶顯示玻璃基板等工程技術領域的數項空白,發展完整的光電玻璃產業鏈。他主持完成了數十項國內外大型建材項目的工程設計和總承包,完成多項國家和行業重大課題任務,主持籌建浮法玻璃新技術國家重點實驗室等多個國家級研發平臺,建成了國家級玻璃新材料高新技術產業化基地。獲國家發明和實用新型專利29項、國家級和省部級工程技術獎80項,發表學術論文20余篇。

作為領頭人,彭壽在任的8年內,帶領企業取得了集成化、工程化、產業化、國際化發展的驕人業績,企業主營業務收入和凈利潤分別增長36倍和32倍,占領了80%左右的國內高端玻璃工程市場和90%左右的用中國技術設計建設的國外玻璃生產線,為國家創匯數十億美元,并將新玻璃、新能源、新材料、新裝備產業基地布點在全國多個省份的十幾個地市。企業連續多年進入全球頂級工程設計咨詢公司200強,入圍中國勘察設計企業、工程總承包企業、項目管理企業50強,并先后獲得全國“五一”勞動獎狀、中央企業先進集體、先進基層黨組織、全國國有企業創建“四好”班子先進集體等一大批榮譽,為建材工業和地方經濟社會發展做出了重要貢獻。

涂善東院士

涂善東教授是國家杰出青年科學基金獲得者、全國優秀留學回國人員、中華全國歸國華僑聯合會“科技進步帶頭人”以及上海市五一勞動獎章的獲得者。目前,涂善東教授還兼任國際壓力容器學會亞大地區主席、國際機構學與機器科學聯合會可靠性委員會委員、先進材料和標準凡爾賽合作組織分技術委員會共同主席、英國諾丁漢大學榮譽教授、中國石化爐管質量檢測檢驗與評估中心技術委員會主任、中國航發商發航空發動機壽命預測技術聯合創新中心(UIC)首席科學家、上海市航空發動機工程技術研究中心技術委員會主任、中國化工學會化工機械專業委員會委員、中國機械工程學會壓力容器分會與材料分會榮譽主任委員,以及國內外多個學術期刊的副主編或編委。

涂善東教授從事化工機械及相關學科的教育教學與科學研究。他勇于開拓、艱苦創業,創建承壓系統與安全教育部重點實驗室,同時嚴謹治學、教書育人,倡導全面工程教育,引起國內外同行積極反響,獲國家教學成果二等獎1項(第一完成人)。他已培養博士 40人,多名學生和助手成為國家杰出青年科學基金獲得者、國家優秀青年科學基金獲得者、“長江學者”、國防科技卓越青年科學基金獲得者等,一批學生成為企業的優秀技術骨干。

上述成果為我國萬臺承壓設備事故率持續下降提供了有力的技術支撐,應用于大型反應器、換熱器、汽輪機、高端閥門等化工與能源設備的可靠性設計制造,為企業創造了顯著的經濟效益;拓展應用于世界最大壓力容器CAP1400安全殼、航空發動機、載人航天工程環控生保系統、新一代火箭發動機等關鍵裝備或部件的自主研發,保障了相關領域國家重點工程的建設。

學術成就

涂善東教授先后5次獲國家科技獎勵,其中包括國家科技進步二等獎3項(2項為第一完成人)、一等獎1項(第二完成人),國家技術發明二等獎1項(第二完成人),省部級特等獎及一等獎10項,以及中國青年科技獎等獎勵;獲國家發明專利授權69項、國際專利4項、軟件著作權14件,發表論文354篇,他引6700余次;在國際會議作大會或邀請報告41次,擔任國際會議主席或共同主席22次。

張平祥院士

現任西北有色金屬研究院院長。西北工業大學、東北大學等高校兼職教授、博士生導師,兼任國家新材料產業發展專家咨詢委員會委員、中國材料研究學會副理事長、超導材料技術委員會主任、中國有色學會副會長。

學術成就

國家級新世紀百千萬人才、政府特殊津貼專家,陜西省科技新星、陜西省有突出貢獻專家、陜西省“三五人才工程”人選、第十四屆陜西十大杰出青年和陜西省青年突擊手標兵,先后榮獲國家技術發明二等獎1項、省部級科技進步獎8項,獲國家發明專利授權13項,在國內外重點學術期刊和會議上發表了百余篇的學術論文。

李東旭院士

航天器結構與設計專家。國防科技大學空天科學學院教授,博士生導師。1956年10月生于四川樂山,1981年12月畢業于國防科技大學固體力學專業,1993年獲國防科技大學固體力學專業博士學位。教育部重點實驗室主任,我國某型號衛星總設計師,全國優秀科技工作者,全國優秀博士學位論文指導教師,全國巾幗建功標兵,軍隊杰出專業技術人才獎獲得者,軍隊院校育才獎金獎獲得者。

學術成就

長期從事撓性航天器振動控制研究,對我國航天科技和振動控制學科發展及跨越提升都做出了系統創造性貢獻。曾獲國家技術發明二等獎1項、國家科技進步二等獎1項、軍隊科技進步一等獎3項、二等獎4項。

蒙大橋院士

中國工程物理研究院材料研究所總工程師。1980年四川大學化學系畢業,1980 年至 1989 年先后在第二機械工業部九院二所 210 車間和國營九○三廠擔任技術員和助理工程師。1989 年 12 月進入中國工程物理研究院材料研究所工作至今,先后擔任室副主任、主任兼支部書記、所長助理、副所長、所長、總工程師。蒙大橋研究員現為某 973 計劃項目技術首席、ITER專項某項目技術首席,享受政府特殊津貼。長期從事特種材料相容性技術研究及部件研制工作,在特種材料腐蝕與老化機理、特種材料連接技術及氚化學與氚工藝等研究方面取得了突出成就,是我國特種材料與工藝技術領域學術帶頭人之一。

學術成就

曾獲得國家科技進步獎、國家發明獎等多項國家重要獎項。2014年,在中國科學技術協會舉辦的第六屆“全國優秀科技工作者”評選活動中,獲得了“全國優秀科技工作者”。他的科研團隊被評為“國防科技創新團隊”。他先后獲評“新世紀百千萬人才工程國家層面人選”“國防科技工業有突出貢獻中青年專家”“第九批四川省學術和技術帶頭人”“首批中國工程物理研究院杰出專家”,獲得中國科協“求是”杰出青年實用工程獎、第九屆鄧稼先科技進步獎,其科研成果曾獲得國家科技進步一等獎 3 項、二等獎 1 項,國家發明獎三等獎 1 項、四等獎 1 項,部委及軍隊科技進步一等獎 6 項、二等獎 5 項、三等獎 7 項。

彭練矛院士

彭練矛院士的主要研究領域為電子顯微學和碳基電子學。在電子顯微學領域,發展了可以精確處理一般材料體系反射和透射電子衍射、彈性和非彈性電子散射的理論框架;建立了確定材料結構所需的重要參數庫。在碳基電子學領域,發展形成了整套碳基CMOS集成電路無摻雜制備新技術。采用不同功函數的金屬作為電極,實現了碳管理想的歐姆接觸,解決了制備性能超越硅基晶體管的碳管CMOS晶體管這一世界難題;利用釔可與碳納米結構形成完美浸潤,獲得了高質量的超薄氧化釔柵介質層。在此基礎上,首次制備出性能接近理論極限、柵長僅5納米的碳管晶體管,綜合性能超過硅基器件十余倍。

學術成就

相關工作獲2010年和2016年國家自然科學二等獎,入選中國高等學校2000年和2017年十大科技進展,2000年中國基礎科學研究十大新聞,2011年中國科學十大進展。2015年榮獲第四屆首都科技盛典-推動“北京創造”的十大科技人物稱號;2018年獲“何梁何利基金科學與技術進步獎”。

葉志鎮院士

現為浙江大學材料科學與工程學院教授,學院學術委員會主任,博士生導師。2019年當選為中國科學院院士。

1978年3月至1982年1月浙江大學電機系本科學習,1982年2月至1984年10月浙江大學光儀系光電技術專業碩士、1985年1月至1987年12月浙江大學光儀系光學儀器專業博士研究生。1990年9月至1992年3月訪問學者身份赴美國麻省理工學院學習。1988年1月開始在浙江大學材料系硅材料國家重點實驗室工作任教,1994年晉升為浙江大學教授,1995年選為浙江省首批“中青年學術帶頭人”,1996年入選教育部“跨世紀優秀人才”,1997年入選國家“百千萬人才工程”第一層次,2006年被聘為浙大首批求是特聘教授,2007年選為浙江省突出貢獻中青年專家,2008年被評為浙江省特級專家。1997年至2009年任硅材料國家重點實驗室主任,1999年至2009年任浙江大學材料與化工學院副院長,2009年至2013年任材料科學與工程學系主任,2014年任浙江大學材料科學與工程學院學術委員會主任。2014年至2018年任浙大首屆教代會教師發展委員會主任。兼任中國電子學會理事,電子材料分會副主任委員,中國能源學會常務理事,浙江省納米材料協會理事長,《半導體學報》編委等。

學術成就

長期從事寬禁帶半導體氧化鋅等無機光電材料及關鍵技術研究。作為第一完成人,獲國家自然科學二等獎1項,省科技一等獎3項,省部科技二等獎4項。2008年、2010年獲中國百篇優秀博士論文提名獎指導教師,曾獲國家重點實驗室全國先進工作者、全國優秀教師、全國寶鋼優秀教師、浙江省優秀共產黨員、浙江省“三育人”先進個人等榮譽。

在ZnO p型摻雜技術與LED發光器件,ZnO透明導電薄膜與透明電子器件,納米材料可控制備及環境、傳感應用等方面取得了一系列創新成果,創建的p型二元共摻雜理論獲國際同行廣泛采用,二元共摻技術與電致發光工作居國際前沿;發展n型高導電摻雜技術,突破無銦透明導電材料難題,技術被LED芯片企業采用,企業產出重大效益;是國際光電氧化鋅領域的主要引領者。發表學術論文600多篇,連續5年入選Elsevier“中國高被引學者”,出版學術著作2本,參編2本,授權中國發明專利111項,國際發明專利1項。

張躍院士

國家杰出青年科學基金獲得者、國家重大科學研究計劃和重點研發計劃項目首席科學家、國務院學位委員會學科評議組材料科學與工程組成員、國家重點研發計劃“納米科技”重點專項總體專家組成員、中央軍委“新型軍事能源技術”專家組成員、教育部科技委國際合作學部委員、英國皇家化學學會會士;擔任北京市新能源材料與技術重點實驗室主任,兼任中國體視學會副理事長及材料科學分會理事長、中國金屬學會常務理事及材料科學分會理事長;擔任《Science China Materials》《Science Bulletin》《Journal of Nano Research》等9種國際期刊的編委。

張躍教授長期從事低維半導體材料及其服役行為的研究,致力于將材料研究和國防重大需求相結合,在基礎理論、制備技術和工程應用方面做出了系統性、創新性重要貢獻。

學術成就

主持承擔了國家重大科學研究計劃、國家重點研發計劃專項、國家重大科研儀器研制項目、國家自然科學基金重點項目、科技部與國家自然科學基金重大國際合作交流項目、教育部和外國專家局高等學校學科創新引智計劃(111計劃)、省部級項目以及國防軍工項目等60余項。在Nature Energy、Nature Communications、Science Advances、Advanced Materials和Physical Review Letters等國內外期刊上發表SCI論文400余篇,SCI他引萬余次,授權專利50余項,撰寫出版中文專著7部、英文專著4部。

以第一完成人獲國家自然科學二等獎1項,省部級科技成果一等獎3項、二等獎2項。

鄭泉水院士

現為清華大學教授,2009年起擔任清華學堂錢學森班創辦首席教授;2010年起擔任清華大學微納米力學與多學科交叉創新研究中心創辦主任。曾任清華大學工程力學系主任、校學術委員會秘書長。曾任中國力學學會旗艦雜志《力學學報》和Acta Mechanica Sinica主 編、中國力學學會副理事長。

鄭泉水教授興趣集中在結構超滑(近零摩擦、零磨損)、極端疏水、和人工智能張量底層技術的基礎研究和源頭創新技術開發,以及拔尖創新型學生的培養。尤其是他在結構超滑領域突破性工作,被評價為“立刻將這個現象的研究從學術興趣轉化到實際應用”,“極大地影響和推進我們的摩擦學領域”。

學術成果

[1]Zheng,Q.-S.,Jiang,Q.:Multiwalledcarbon nanotubes as gigahertz oscillators. Physical Review Letters 88, 045503 (2002)。

[2]Zheng, Q.-S. et al.: Self-retracting motion of graphite microflakes. Physical Review Letters 100,.067205 (2008)。

[3]Liu,Z.etal.: Observation of microscale superlubricity in graphite. Physical Review Letters 108, 205503 (2012)。

[4]Yang,J.etal.: Observation of high-speed microscale superlubricity in graphite. Physical Review Letters 110, 255504 (2013)。

[5]Zhang,R.etal.: Superlubricity in centimetres-long double-walled carbon nanotubes under ambient conditions. Nature Nanotechnology 8, 912-916 (2013)。

[6]Song,Y.etal.: Robust microscale superlubricity in graphite/hexagonal Boron Nitride layered heterojunctions. Nature Materials 17, 894–899 (2018)。

[7]Hod, O. et al.: Structural superlubricity: Frictionless motion across the length-scales. Nature (in print)

[8]Zheng, Q.-S. et al.: Effects of hydraulic pressure on the stability and transition of wetting modes of superhydrophobic surfaces. Langmuir 21, 12207-12212 (2005)。

[9]Li, Y.-S., et al.: Monostable superrepellent materials. PNAS 114, 3387–3392 (2017)。

[10]Zheng, Q.-S. et al.: Small is beautiful, and dry. Science China - Physics, Mechanics & Astronomy 53, 2245–2259 (2010)。

[11]Zheng,Q.-S.:On transversely isotropic, orthotropic and relative isotropic functions of symmetric tensors, skew-symmetric tensors and vectors: Parts I–V. International Journal of Engineering Science 31, 1399-1409; 1411-1423; 1425-1433; 1435-1443; 1445-1453 (1993)。

[12] Zheng, Q.-S.: Theory of representations for tensor functions—A unified invariant approach to constitutive equations. Applied Mechanics Review 47, 545-587 (1994)。

朱美芳院士

朱美芳教授長期從事纖維材料的功能化、舒適化和智能化研究,取得了系統的創新性成果。1994年晉升為副教授,1998年晉升為教授。現任纖維材料改性國家重點實驗室主任,美國纖維學會管理委員會委員(The Fiber Society(美國),Governing Council Members(2019-2021));第七屆國務院材料科學與工程學科評議組成員;教育部高等學校材料類專業教學指導委員會副主任委員(2018-2022);中國材料研究學會副理事長;中國紡織工程學會第25屆理事會化纖專業委員會副主任、中國化學會高分子學科委員會副主任;Advanced Fiber Materials, Editor-in-Chief。

朱美芳教授是纖維材料研究領域的學術帶頭人、國家杰出青年基金獲得者、科技部重點領域創新團隊負責人。曾獲何梁何利基金科學與技術青年創新獎、中國青年科技獎、桑麻基金會紡織杰出青年學者獎、中國青年女科學家獎、全國創新爭先獎、國家教學成果二等獎、寶鋼優秀教師特等獎和上海市“四有”好教師(教書育人楷模)。所帶團隊入選首批“全國高校黃大年式教師團隊”。

學術成就

朱美芳教授提出并建立了熱塑性聚合物纖維功能化設計思路和全流程功能化技術體系,解決了合成纖維兼具功能性和舒適性的難題,創建了介觀誘導制備智能纖維的新方法,推動了我國纖維質量“由低到高”、產業“由大到強”的重大進步。成果在全國30多家企業實現了產業化,取得了顯著的社會和經濟效益。發表SCI論文300多篇,出版《納米復合纖維材料》等著作10部(章);獲授權發明專利160余件、PCT6件。組織國際會議20余次,應邀作國際會議特邀報告60余次。以第一完成人獲國家科技進步二等獎、上海市自然科學一等獎、上海市技術發明一等獎等10余項。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414