北部灣海綿真菌中“皇冠”分子的發現

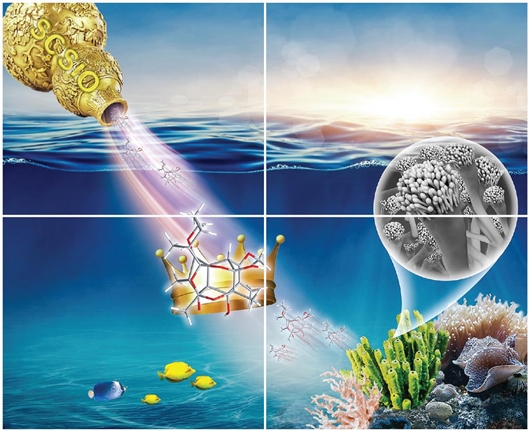

近日,中國科學院南海海洋研究所劉永宏研究團隊在英國皇家化學學會期刊《有機化學前沿》上以封面文章形式發表最新研究論文:Phloroglucinol heterodimers and bis-indolyl alkaloids from the sponge-derived fungus Aspergillus sp. SCSIO 41018。

海洋環境獨特,蘊藏著豐富的微生物資源,海洋微生物具有物種多樣性、遺傳多樣性、代謝產物化學多樣性等特點。近年來,越來越多的海洋天然產物化學家將研究焦點由大型海洋動植物轉移至海洋微生物上,因此海洋微生物成為新穎活性次級代謝產物的重要來源。海洋微生物分布廣泛,海洋動植物表面或內部組織、海水、深海沉積物、熱液口和冷泉等生境都能發現其蹤跡,是新功能生物活性物質的重要源泉。

研究團隊長期致力于海洋活性物質研究,以海洋天然產物化學研究為基礎,以海洋微生物中防治重要疾病創新藥物先導結構的發現與優化為主要研究方向,先后從海洋微生物中發現多種活性物質:西沙海綿節菱孢菌中發現具有顯著抗腫瘤活性的吡啶酮生物堿;印度洋深海沉積物來源真菌中獲得具有抗炎活性的硝基苯酯反式環氧酰胺二聚體;海南紅樹林來源鏈霉菌中發現含有哌嗪酸片段的新穎環六肽。其中具有抗腫瘤活性的吡啶酮生物堿arthpyrone A和抗炎活性的硝基苯反式環氧酰胺二聚體chrysamide A等多個新穎分子,被Nat. Prod. Rep.評為熱點化合物。

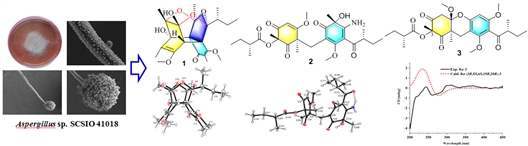

近期,劉永宏研究團隊從北部灣海綿共附生真菌Aspergillus sp. SCSIO 41018的發酵產物中分離鑒定3個間苯三酚類異質二聚體gilluones A–C (1–3),其中gilluone A (1)為自然界較為罕見的類似“皇冠”籠狀結構,由兩個縮酮和一個半縮酮結構片段組成;gilluones B 和C (1, 2)為乙酰化間苯三酚異質二聚體,且gilluone B (2) 間苯三酚中的一個酮羰基發生轉氨。生物活性評價顯示化合物對五株人源腫瘤細胞具有不同程度的細胞毒活性。綜合利用X-ray單晶衍射,ECD計算和Mosher法確定新化合物的立體絕對構型。這些發現豐富了間苯三酚化合物的化學和活性多樣性。

該論文通訊作者為中科院南海海洋所研究員劉永宏和副研究員王俊鋒。本研究得到國家自然科學基金、中科院南海生態環境工程創新研究院專項、廣東省促進經濟發展專項和廣州市珠江科技新星專項等共同資助完成。

北部灣海綿共附生真菌中間苯三酚類異質二聚體gilluones A–C (1–3)

相關論文信息:http://dx.doi.org/10.1039/C9QO00351G

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414