據人民日報報道,我國第一艘國產航空母艦山東艦17日下午在海南三亞某軍港交付海軍。經中央軍委批準,我國第一艘國產航母命名為“中國人民解放軍海軍山東艦”,舷號為“17”。

2015年12月31日中國國防部對外公布中國正在建造國產航母,至今已過四年,中國擁有首艘國產航母終于夢想成真。

“一代材料,一代裝備。”國之重器的崛起,材料功不可沒。

小小的材料如何撐起大國重器的脊梁?讓我們通過這4部大片來一探究竟!

引進不進來,我們就自己造!

今年十一長假,相信很多人因一部電影熱淚盈眶,它就是《我和我的祖國》。

《前夜》作為第一槍,率先上膛,便擊中了無數人的淚點。

幾度停電,阻尼球生銹,國旗掉落在地……一個簡單的電動升旗裝置居然成為了難題。

夸張嗎?可這就是新中國的電力行業,滿目瘡痍,篳路藍縷。

1947年的中國發電機最高年產量,只能勉強滿足幾個村的電力供應。

而我國地域遼闊、地理環境復雜,既有人口密集、空間擁擠地城鎮地區,又有廣漠無垠、人煙稀少之處,也有高山、江河大跨越地形和重冰覆蓋區。如何降低空載損耗提高電網運行效率成為電力行業一直頭疼的問題。

1975年,鋼鐵研究總院原精密合金室主任柯成老先生從國外帶回來一段不足5毫米寬,1米長的非晶帶材,那也是中國人第一次見到這種新型材料。

這些只有幾十微米厚的非晶帶材可用在配電變壓器上,其鐵損率是傳統硅鋼材料的五分之一,其代替傳統硅鋼做配電變壓器可節能60—70%,是當之無愧的節能材料。其推廣應用將成為我國電網系統節能減排的重要手段之一。

然而,從非晶合金誕生后的半個世紀里,生產非晶合金的核心技術只有幾個國家,少數的企業掌握,對中國是全面封鎖的。

1989年,全世界投入使用的約100萬臺的非晶變壓器,所用的非晶材料全部來自美國。然而對新型節能環保材料迫切需要的中國,掌握非晶合金的開發生產技術迫在眉睫。

“七五”期間當時三委三部跟美國企業在接觸,想把這個技術引到中國,談了兩年,還是沒有同意。后來國外一家企業“趁虛而入”,收購了整個美國聯信屬下的從研究到生產到全球的投資布局。從那個時候開始,中國的非晶產業鏈中的生產設備、非晶帶材、非晶鐵心一度被國外企業壟斷著。

“引進不進來,我們只能硬著頭皮自己上。”

1981年,國家“六五計劃”剛剛開始。鋼鐵研究總院的原第二研究室承擔了非晶研究課題。

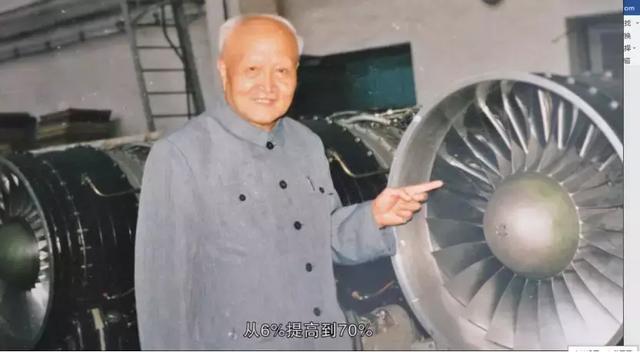

△ 鋼鐵研究總院原精密合金室主任柯成老先生

在拍攝時,這位百歲老人已經記不清你上一句跟他說了什么 ,但他依稀記得自己當年奮斗過的“非晶小樓”。

△ 鋼鐵研究院原極冷技術中心副主任馬鴻良

“那陣就是窮干,沒有錢……”。滿頭銀發的鋼鐵研究院原極冷技術中心副主任馬鴻良,腿腳已經不那么利索,但回憶起當年的非晶生產攻堅戰,依然神采奕奕。

這群老一輩科研工作者,在那個物資匱乏的年代,帶領科研團隊最先采用石墨材質噴嘴,成功噴制出了200毫米寬非晶帶材。

在那些更迭動蕩的歲月里,在那座普通的非晶小樓中,老一輩科研工作者們,無悔的揮灑著青春與汗水,填補了當時的技術空白,實現了從無到有的偉大突破。

繼往開來,進入新世紀,非晶的發展也乘上了時代發展的快車,百噸級千噸級萬噸級生產線逐步落成。一批優秀的非晶制造企業涌現出來。

當年參與“六五”、“七五”攻關的老一輩科學家們如今已經或是步履蹣跚,或是記憶衰退,或是斯人已去。我們試圖通過影視資料去講述一代非晶人的汗水與光榮。

《大國之材》之《非晶》

“這盛世,如你所愿”

70年前的前天,飛機只有17架,周總理說:“飛機不夠,我們就飛兩遍。”

于是那年,飛機在飛過城樓之后,有一部分立刻掉頭,再飛越了一次。

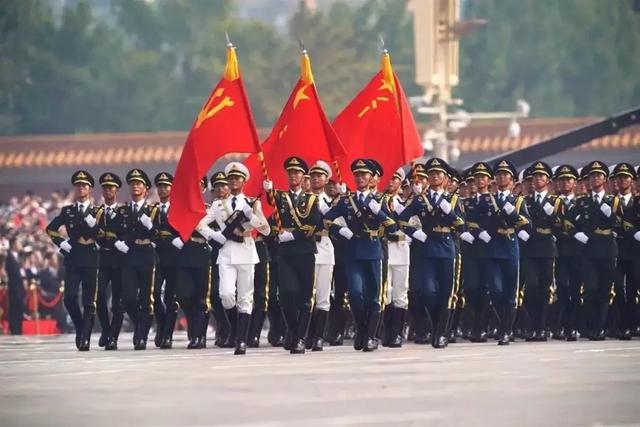

圖片來源:新華社

多想您能看到70后年的今天,中國空軍梯隊戰鷹列列,男飛行員搏擊長空,女飛行員英姿颯爽。

圖片來源:人民日報

總理,飛機不用再飛2次了,這盛世,如您所愿。

戰機翱翔藍天的背后是幾代人、無數科學家、企業等人忍辱負重,艱苦奮斗的結果。這其中不得不提的便是中國戰略科學家、兩院院士師昌緒。

上世紀五六十年代,伴隨著緊張的國際局勢,我國決定發展航空航天事業。1964年,時任航空研究院副總工程師榮科找到師昌緒,要交給他一項任務。當時中國正在自行設計新型殲擊機,為了提高發動機的推力,當務之急是要鑄造空心渦輪葉片。

這種技術只有美國等少數幾個國家掌握,并對技術嚴格保密。國民經濟全面落后的中國,想研制出來,難度可想而知。

從美國留學回來的師昌緒,成為這個任務的唯一人選。頃刻之間,師昌緒的民族自尊心被激發出來。

“中國人又不比美國人笨,為什么做不出來。”

師昌緒帶領團隊,克服了種種困難,歷時兩年零一個月,終于研制出了第一代空心氣冷鑄造鎳基高溫合金渦輪葉片。中國成為世界上第四個掌握這項尖端技術的國家。

1975年,師昌緒接受組織安排,奔赴貴州170廠指導空心渦輪葉片生產。

吃發霉的大米,喝南瓜湯,艱苦的生活環境并沒有磨滅師老及科研人員的雄心壯心,經過幾年的艱苦攻關,終于將自主研發生產的空心渦輪葉片用在了軍機上。

不僅是戰機,國產民用大飛機C919也于2017年5月5日,在上海浦東國際機場成功首飛,挺起了中國脊梁。

圖片來源:新華社

大飛機成功首飛離不開一件國之重器——8萬噸模鍛壓機,可以說沒有它就沒有大飛機。

包括C919大飛機的起落架、上下緣條、發動機吊掛、垂尾等130余項鍛造件,都來自中國二重萬航模鍛有限責任公司(下稱“二重”)的8萬噸模鍛壓機。

圖片來源:成都商報

C919一飛沖天,圓中國“大飛機夢”,但無人知其背后辛酸淚。

新千年,終止了20年的國產大飛機再次啟動,而制造大飛機部件的關鍵設備大噸位模鍛壓機成了難點。中國沒有自己的鍛壓機,只能從美國進口,或者用小型設備分段鍛造、組合拼裝,生產出來的大梁根本無法滿足大飛機的性能標準。

時任中國鍛協航材委員會主任的曾凡昌深感沒有大型模鍛壓機帶來的桎梏,他給中國兩院院士師昌緒寫了一封信:

“國之強盛,匹夫有責。我們中華民族的先人,創造了冶煉術,鑄鍛術,曾經有過享譽世人的輝煌歷史,如今我們雖然是材料鍛件的生產大國,但不是強國。美國專家說,你們中國沒有大型模鍛設備,在未來幾十年仍需要買我們的飛機。”

耄耋之年的師昌緒讀到信件后深受觸動。他經歷過戰亂,感受過強國的封鎖。師老敏銳地意識到,做國產大飛機必須要有自己的大鍛件,且模鍛壓機的噸位不能只立足于眼前的需求,一定要實施著眼于“百年大計”的工程。

在此之前,世界最大鍛造等級為俄羅斯的7.5萬噸。師昌緒親自帶領28位院士深入一線,跑遍全國調研。

2012年4月1日,中國彎道超車,全球最大的8萬噸模鍛液壓機,在中國(德陽)第二重型機械集團試投產。

“病床前的師老對著照片說,大鍛件有了,大飛機也就有了,很好很好。” 如您所愿,縈繞中華民族百年的“大飛機夢”終于取得了歷史突破。《大國之材》之《師昌緒與中國新材料》作為歷史的記錄者,有幸通過影像資料將這些故事得以記錄傳承。

《大國之材》之《師昌緒與中國新材料》

碳纖維:撐起大國重器的“小材料”

現代戰爭既是先進武器裝備的比拼,也是高性能材料的較量。細如發絲的碳纖維材料便是火箭、衛星、導彈、戰斗機和艦船等大國重器必不可少的基礎材料。

1998年,臺海危機一觸即發,碳纖維國際封鎖加緊,軍機處于停工待料的狀態,至今想起都后背發涼。

“我國自60年代研究碳纖維 ,始終毫無起色,但碳纖維是發展先進殲擊機和導彈所必須的復合材料的重要組成部分,工業先進的國家長期對我國實行封鎖,因而高性能碳纖維的生產必須立足國內”。

這是兩院院士師昌緒于2001年向中央領導遞交了一封信中的節選。這封信引起了國家的高度重視。經研究,科技部隨即將碳纖維列入S-863計劃中。自此,現代中國碳纖維的研究正式翻開一頁序章。

眾多民營企業家、科學家開始加入到碳纖維這場民族材料攻關之戰中。

△ 左一為光威集團創始人陳光威先生生前照片

他,曾是個鄉鎮企業的無名之輩,在將釣魚竿事業版圖擴展到海外后,卻受限于國外碳纖維的“通知性漲價”“賞賜性供給”一氣之下,自己搞起了碳纖維!

△ 馬頌德副部長在原絲樣品上簽名,右一為陳光大

他,國內首批有碳纖維一線生產經驗的專家,被認為光威、恒神等多個企業的碳纖維事業引路人,卻一生默默無聞、無處可查。

還有無數個他,這些年輕的碳纖維材料工程師,明知“一輩子也不一定有一個解決方案能被產業化”仍心甘情愿晝夜不歇地貢獻自己的青春。

自主創新、進口替代,擺脫“卡脖子”命運,打造屬于中國人自己的碳纖維材料,寄托著中華民族發憤圖強的世代夙愿。

半個世紀篳路藍縷,半個世紀風雨兼程。一路走來,中國碳纖維堅定不移堅持自主創新,從跟跑到并跑,這個曾被“卡脖子”的戰略材料終于堅強有力地“站”了起來!

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414