引言

進入2021年,全國高校新一輪學科評估即將開始。而在過去的幾年里,材料科學與工程一級學科被評估為A+的高校共有三所,分別是清華大學、北京航空航天大學和武漢理工大學,被評估為A的學校有五所,分別是北京科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、上海交通大學、浙江大學和西北工業(yè)大學。這些學校可以說引領了材料科學與工程學科的教育和研究,因此在本篇中我們總結了2020年度這些學校在材料方面的Nature、Science發(fā)文情況。參照國內的一般標準,均以第一單位或者通訊作者第一通訊單位是目標學校為準,并且正式出版日期為2020年。以此為標準,武漢理工大學、北京科技大學、哈爾濱工業(yè)大學以及西北工業(yè)大學均無檢索記錄。

清華大學

Science:極具耐久性的超長碳納米管

超耐疲勞性的材料在飛機制造、懸索橋、防彈衣等方面具有廣泛的應用價值和巨大的商業(yè)需求。碳納米管作為經(jīng)典的一維納米材料,是目前已知的力學強度最高和韌性最好的材料,但由于其尺寸較小且缺乏有效測量方法,對于單根碳納米管的疲勞行為以及疲勞破壞機制研究難度很大,嚴重限制了此類材料的長期發(fā)展。

超長碳納米管的耐疲勞性能

針對這一挑戰(zhàn),清華大學的魏飛教授和張如范副教授(共同通訊作者)團隊首次以實驗形式測試了厘米級長度單根碳納米管的超耐疲勞性能。研究人員開發(fā)了一種非接觸聲共振測試系統(tǒng)(ART),可對修飾了二氧化鈦納米顆粒的碳納米管進行光學可視化研究。研究發(fā)現(xiàn),手性不同的碳納米管在共振中顯示出不同的顏色,因此,具有沿其軸向方向發(fā)生結構或手性變化的單個CNT將在該方向上顯示顏色變化。與基于電子顯微鏡的納米材料測試系統(tǒng)相比,ART系統(tǒng)不僅避免了電子束導致的樣品損傷,也使得厘米級長度納米材料的疲勞測試成為可能,同時還解決了小尺寸樣品夾持以及高周次循環(huán)載荷的施加問題。在大應變循環(huán)拉伸測試條件下,單根碳納米管可以被連續(xù)拉伸上億次而不發(fā)生斷裂,并且在去掉載荷后,其依然能保持初始的超高抗拉強度,耐疲勞性優(yōu)于目前所有工程纖維材料。此外,對碳納米管的疲勞損傷累積機制進行研究發(fā)現(xiàn),其疲勞破壞不存在損傷累積過程,同時初始缺陷的生成對碳納米管的疲勞壽命起主導作用。這項工作揭示了超長碳納米管用于制造超強超耐疲勞纖維的光明前景,同時為碳納米管在許多領域應用的壽命設計提供了重要的參考依據(jù)。

文獻鏈接:https://science.sciencemag.org/content/369/6507/1104

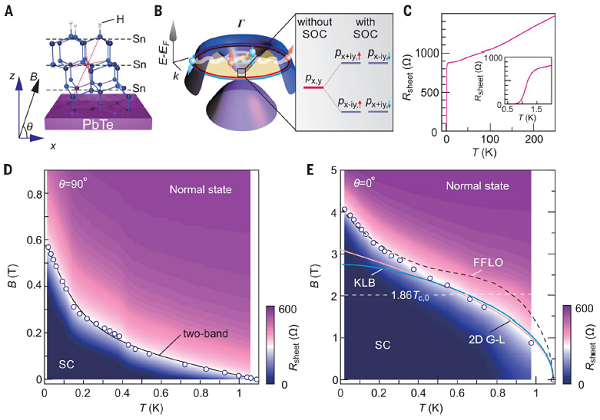

Science:錫烯薄膜中發(fā)現(xiàn)第二類伊辛配對機制

超導體臨界磁場是指在外加磁場下超導態(tài)轉變成正常態(tài)所需的磁場強度。而近年來提出的伊辛配對機制則是為了解釋原子級層厚薄膜在高強度磁場下仍然保持超導態(tài)的現(xiàn)象。由此發(fā)展出來的伊辛超導理論還預言了臨界磁場的低溫發(fā)散行為。然而,不管是伊辛機制解釋還是理論預言都備受爭議,亟需實驗證據(jù)來夯實理論基礎。

三層錫烯的超導性能

由清華大學薛其坤教授領導的中德團隊于2020年在二維超導領域取得了重大突破。該團隊的清華大學張定副教授、德國馬普固態(tài)研究所的Jurgen Smet和北京師范大學劉海文研究員(共同通訊作者)等人合作,首次在具有高對稱性的錫烯薄膜中觀測到了數(shù)倍于理論預期的臨界磁場,并清晰地觀測到了溫度逼近絕對零度時臨界磁場的發(fā)散行為,獲得了伊辛超導實驗證據(jù)。研究利用原位旋轉測量技術,在極低溫強磁場下系統(tǒng)測量了不同厚度錫烯樣品在近乎整個超導溫度區(qū)間上臨界磁場變化行為,發(fā)現(xiàn)上臨界磁場不僅超出泡利極限,而且在溫度逼近絕對零度時仍無飽和跡象,證實了伊辛超導行為。進一步的理論研究認為,這些現(xiàn)象是基于自旋軌道耦合與材料對稱性的共同作用,屬于新一類伊辛配對機制。該工作不但為伊辛超導的存在提供了實驗證據(jù),也拓寬了人們尋找伊辛超導的材料范圍。

文獻鏈接:https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1454

Science:揭示金屬3D打印中匙孔氣泡缺陷的起源

匙孔氣泡與微流噴射

激光粉末床熔融成形是金屬3D打印中廣泛使用的一門技術,特別是在復雜結構零部件的制造方面優(yōu)勢明顯。然而,該成形過程中氣泡的存在始終會影響零部件的性能,因此理解氣泡的形成機制對優(yōu)化激光粉末床熔融成形技術至關重要。清華大學的趙滄、卡內基梅隆大學的Anthony Rollett和弗吉尼亞大學的Tao Sun(共同通訊作者)等人利用告訴X射線成像技術對鎖孔形成進行了細致的觀測。研究介紹,高速X射線能夠在Ti-6Al-4V合金中對由匙孔尖端的臨界失穩(wěn)所造成的孔結構進行原位觀測。而經(jīng)過觀測,宏觀層面上,在激光功率-掃描速率空間中,匙孔氣泡缺陷區(qū)域的邊界清晰而平滑,且受金屬粉末加入的影響甚微。在微觀層面上,這些氣泡缺陷的形成與匙孔根部的臨界失穩(wěn)有關;后者可以在熔池中釋放出聲波(沖擊波),進而驅動氣泡快速遠離匙孔、并被凝固前端捕捉。因此,研究認為對孔隙缺陷形成的理解為避免孔隙產(chǎn)生從而構建高質量金屬部件提供了路線圖。

文獻鏈接:https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.abd1587

北京航空航天大學

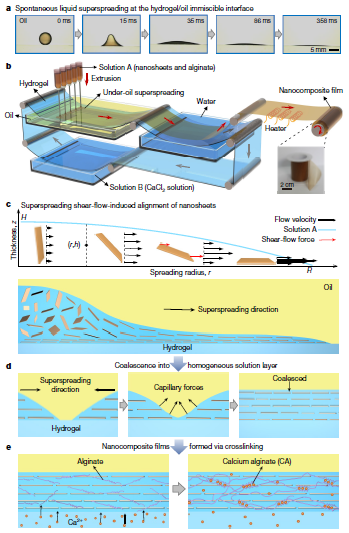

Nature:超強層狀結構納米復合材料

諸如骨、牙以及肌肉等組織都是兼具強度和韌性的生物材料。這些優(yōu)異的性能大都歸因于無機納米纖維在有機基質中能夠呈現(xiàn)出精妙的層狀微觀結構。受此生物結構啟發(fā),包括層層組裝、真空過濾等策略已經(jīng)被用于發(fā)展層狀納米復合材料。然而,如何將超強層狀納米復合材料通過簡單易行的方法進行量產(chǎn)化制備依然是亟待解決的問題。

層狀納米復合材料的制備和機理

北京航空航天大學的劉明杰(通訊作者)等人報道了一種在水凝膠/油界面利用剪切-流變誘導排列二維納米片生產(chǎn)高度有序層狀結構的方法。利用這一策略可制備基于氧化石墨烯和粘土納米片的納米復合材料,其抗張強度(tensile strength)和楊氏系數(shù)(Young's modulus)分別可以達到1215 ± 80MPa和198.8 ± 6.5GPa。特別是基于粘土納米片的納米復合材料,還展現(xiàn)出高達36.7 ± 3.0兆焦耳每立方米的韌性強度,這一強度數(shù)值比天然珍珠高20.4倍。定量分析還發(fā)現(xiàn),排列有序的納米片能夠形成界面相,最終導致納米復合材料展現(xiàn)出優(yōu)異的力學強度。研究認為這一材料制備策略可以成為組裝二維納米纖維的通用方法,有利于高性能復合材料的發(fā)展。

文獻鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2161-8

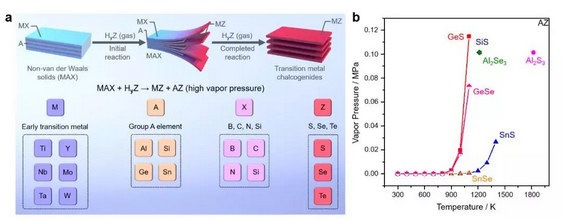

Nature:單層材料制備新方法

合成機理圖

傳統(tǒng)制備二維過渡金屬硫族化合物通常分為“自上而下”的合成方法和 “自下而上”的制備方法。但這些方法合成二維過渡金屬硫族化合物的產(chǎn)率/單層率非常低(<1%),同時材料結構(尤其1T相)不穩(wěn)定,嚴重限制了二維材料的應用。北京航空航天大學的楊樹斌和萊斯大學的Pulickel M. Ajayan(共同通訊作者)等人提出合成二維材料的新方法——拓撲轉化法,通過逐步轉化非范德華固體(過渡金屬碳化物、氮化物和碳氮化物(MAX)相等)直接大量制備出具有超穩(wěn)定和超高單層率的單原子層二維過渡金屬硫族化物。以MAX相為例,通過高溫反應,較弱的金屬鍵不穩(wěn)定,導致非范德華固體中的A相與含硫族元素的氣體反應生成氣態(tài)產(chǎn)物,而M相則會反應形成二維過渡金屬硫族化合物。通過調控MAX相的組成或者在反應體系中引入其他反應物,可以合成具有較高單層率(~30%)、超高溫穩(wěn)定(>1000攝氏度)的二維過渡金屬硫族化物(2H/1T相)。文章合成了14種具有可控相結構的過渡金屬硫族化合物,為攻克單層二維材料難以制備和不穩(wěn)定等難題提供了新的途徑。

文獻鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1904-x

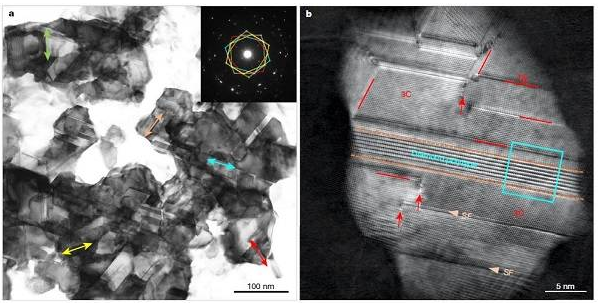

Nature:高韌性金剛石復合材料

硬度和韌性(防止斷裂)之間的平衡對材料性能提升至關重要,這一點在金剛石中體現(xiàn)得尤為明顯。通過納米構造策略既可以增加金剛石硬度,同時也可以韌化金剛石。為了進一步提高材料韌性,研究人員還發(fā)明了仿生復合增韌、轉變增韌以及雙相增韌等策略。然而這些策略卻還未在金剛石類材料上實現(xiàn)增韌效果。

nt-金剛石復合材料的典型微結構

燕山大學的周向鋒、田永君以及北航的郭林(共同通訊作者,郭林的第一通訊單位是北航)聯(lián)合團隊發(fā)文研究表征了金剛石復合材料。這種復合材料由金剛石多型(polytypes)、交織的納米孿晶以及連鎖的納米晶粒分級組裝而成。研究表明,相比于納米構造策略,這一分級結構能夠在不犧牲材料硬度的同時顯著增強復合材料的韌性——增強的韌性更是超越鎂合金達到人造金剛石的五倍之多。機理研究發(fā)現(xiàn),當斷裂產(chǎn)生時,裂縫通過3C(cubic)多型中納米孿晶進行Z型擴散;當裂痕遇到非3C多型區(qū)域時,則會促使斷裂表面附局部地轉變成3C金剛石。以上兩種裂痕擴散過程都會驅散減弱應變能,從而增強材料韌性。因此,文章認為這一發(fā)現(xiàn)能夠在超硬材料以及工程陶瓷領域有所應用。

文獻鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2361-2

上海交通大學

Science:無機塑性半導體

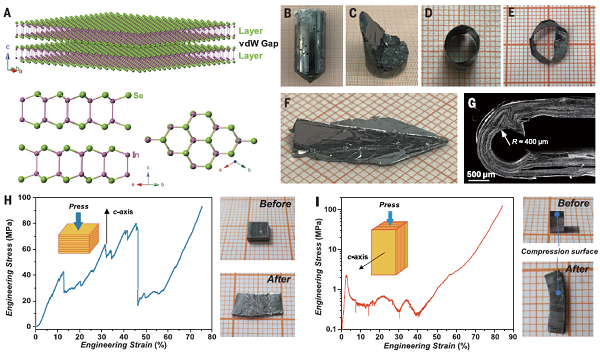

無機半導體在信息、傳感器、催化以及能源領域具有廣泛的應用的價值。作為柔性電子器件的核心,半導體材料期望具有良好的電學性能與優(yōu)異的可加工和變形能力。然而,盡管電學性能優(yōu)異,目前大多數(shù)塊體無機半導體在室溫條件下都具有內生脆性,缺乏可塑性和變形能力大大限制了無機半導體的進一步發(fā)展。

硒化銦單晶塊體的超常塑性

中科院上海硅酸鹽研究所的陳立東、美國克萊姆森大學的Jian He以及上海交通大學的史迅(共同通訊作者)等人聯(lián)合報道了在二維硒化銦中發(fā)現(xiàn)超塑性變形能力(superplastic deformability)。研究發(fā)現(xiàn),相比于多晶的硒化銦半導體,塊體單晶硒化銦能夠被數(shù)量級水平地進行壓縮,從而可以在室溫下演變成莫比烏斯帶或者結構簡單的類折紙形態(tài)。研究認為,在長程銦-硒庫侖作用以及軟性層內銦-硒鍵合的介導下,二維半導體會發(fā)生層間滑動(interlayer gliding)和跨層的位錯滑移(dislocation slip)現(xiàn)象,最終導致了這一超常的可塑性行為。此外,研究人員還設計了一種綜合性的可變形指標,可以對候選塊體半導體進行預篩選,以此作為下一代可變形/柔性電子器件的潛在材料。

文獻鏈接:https://science.sciencemag.org/content/369/6503/542

浙江大學

Nature:新型的量子相變和奇異金屬

CeRh6Ge4的晶體結構及鐵磁性質

量子相變廣泛存在于量子材料中,是凝聚態(tài)物理的重要前沿研究領域。隨著研究的深入,量子相變理論的新現(xiàn)象在一些強關聯(lián)電子材料體系中不斷出現(xiàn)。因此,研究量子臨界點的電子態(tài)變化,揭示量子臨界行為的普適性,完善量子相變理論仍是當今的重要課題。浙江大學的袁輝球、Michael Smidman和羅格斯大學的Piers Coleman(共同通訊作者)等人首次在純凈的近藤晶格材料CeRh6Ge4中發(fā)現(xiàn)鐵磁量子臨界點存在的確鑿實驗證據(jù),并且觀察到奇異金屬行為。CeRh6Ge4是一種準一維晶體,在低于2.5K溫度時會發(fā)生鐵磁相變,同時在較高的磁場下,其磁矩會隨磁場的增加而增加。通過極端條件下的電阻、比熱、磁化率等多種物性測量,研究發(fā)現(xiàn)該化合物的鐵磁序隨著壓力的增加而逐漸被抑制,在臨界壓力pc約為0.8GPa時出現(xiàn)了鐵磁量子臨界點。這些發(fā)現(xiàn)打破了人們對鐵磁量子臨界點的傳統(tǒng)認知,為研究量子相變、揭示奇異金屬行為開辟了新的方向。

文獻鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2052-z

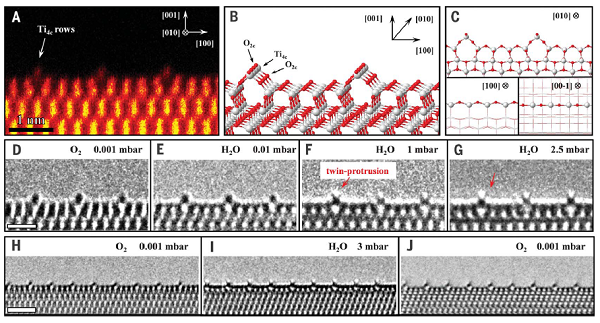

Science:透射電鏡觀察水分子在二氧化鈦活性位點的反應

水蒸氣環(huán)境中的重構二氧化鈦表面的動態(tài)原子結構演變

在分子水平上對反應進行成像可以為理解催化反應機理提供直接的信息,然而目前還沒有研究報道在原子尺度直接觀測分子如何在催化劑表面發(fā)生反應。浙江大學張澤院士、王勇教授,上海應用物理所高嶷以及丹麥技術大學Jakob B. Wagner(共同通訊作者)等人合作利用環(huán)境透射電子顯微鏡,首次在原子尺度觀察到催化劑活性位點上水分子的吸附活化和反應。研究以納米晶體銳鈦礦二氧化鈦作為催化劑,該氧化鈦表面為001型結構,發(fā)生重構具有特殊的重構結構,每四個晶格出現(xiàn)一個凸起。當水分子全部吸附在這一凸起上時,沿著這列凸起方向投影就應該能獲得足夠襯度的電子顯微鏡照片,從而可能看到水分子構型。以此進行實驗,研究人員發(fā)現(xiàn)水分子進入體系后,解離為羥基和氫離子并與表面作用形成兩個羥基和水分子的復合結構附著在這些凸起上。進一步地,研究將一氧化碳通入電子顯微鏡中,從溫度、氣壓等各方面模擬出一個實際的化學反應環(huán)境,發(fā)現(xiàn)羥基和水分子的復合結構會消失,證實了水煤氣催化反應的發(fā)生。這一研究成果對于揭示催化機理、進而設計更好的催化劑具有重大的意義。

文獻鏈接:https://science.sciencemag.org/content/367/6476/428

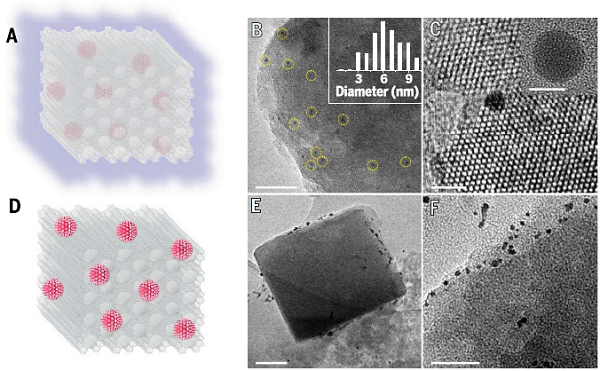

Science:多相催化劑體系實現(xiàn)高效甲烷轉化

AuPd@ZSM-5-R和AuPd/ZSM-5催化劑的模型和TEM圖像

由于甲烷儲量豐富、甲醇具有高應用價值,因此如何實現(xiàn)甲烷轉化甲醇一直是重要的研究課題。在制備甲醇的過程中,甲烷需要與催化劑介導的雙氧水反應。然而,雙氧水與甲烷往往反應不充分,導致甲烷的轉化率很難突破3%。針對這一問題,浙江大學王亮研究員和肖豐收教授團隊(共同通訊作者)報告了一種在溫和溫度(70°C)下通過原位產(chǎn)生過氧化氫來提高甲烷轉化甲醇效率的多相催化劑系統(tǒng)。通過在硅酸鋁沸石晶體中固定AuPd合金納米粒子,再用有機硅烷修飾沸石的外表面,從而合成催化劑。沸石分子篩能夠穩(wěn)定金屬納米顆粒催化中心,避免了聚集現(xiàn)象,同時還能篩去雜質分子。長鏈的硅烷具有疏水性,能夠避免親水的雙氧水的向外擴散,使其富集濃度增加了萬倍級水平。這樣一來,甲烷的氧化反應可加快進行,同時還能削弱產(chǎn)物甲醇與雙氧水的競爭反應。實驗發(fā)現(xiàn),在70°C下,甲烷轉化為甲醇的轉化率為17.3%,甲醇選擇性可達到92%,是目前的最高的水平。這項工作針對極具挑戰(zhàn)性的催化反應設計了新型催化劑材料,為甲烷在能源體系中的應用提供了新的策略和思路。

文獻鏈接:https://science.sciencemag.org/content/367/6474/193

免責聲明:本網(wǎng)站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414