摘 要:

北極地區能源和貿易航線潛力受到越來越越多關注,促進了大型高技術極地運輸破冰船舶的需求與發展,對滿足極地服役條件的極地船舶用低溫鋼提出了更高的要求,具有優異低溫韌性和易焊接性的更高強度級別極地船舶用低溫鋼是發展趨勢。然而目前缺乏專門的極地船舶材料國際規范,極地船舶建造只能采用現有規范中的鋼級。實船調查顯示目前低溫斷裂評價準則與極地服役條件存在著明顯的差距。我國完全具備自主開發極地船舶用低溫鋼的裝備條件與技術研發能力,但與俄羅斯、日本、韓國、芬蘭等極地船舶用低溫鋼領先水平相比有著明顯的差距。建議采用低碳當量成分設計的新TMCP工藝技術路線,應用納米相強韌化理論和適合大線能量的冶金技術研究成果,重視配套焊材與工藝開發,建立極地服役環境下的低溫鋼安全斷裂評價準則。

1引言

隨著常規可開采油氣能源逐漸枯竭,北極地區豐富的能源儲量受到越來越多關注。2008年美國地質勘探局完成的調查顯示北極圈內石油、天然氣和液化天然氣儲量分別達到900億桶、47萬億立方米和440億桶,約占全世界未探明能源總量的22%[1,2]。同時,全球溫室效應使北極升溫加劇,海冰覆蓋面積持續快速減少[3],越來越有利于資源開發與船舶航行。近年來俄羅斯和北歐國家明顯加快了北極的油氣勘探與開發。2014年,俄羅斯國家石油公司在北極卡拉海域發現了儲量高于墨西哥灣油田的超大型油氣田就是一個明顯的標志[4]。另外,近幾年通過北極航行的船舶和貨運量大幅增加,預計未來還將呈快速增長趨勢。據統計, 2013年有71條船和136萬噸貨物通過北極航線;預計到2020年,北極航線船舶貨運量將增至6500萬噸, 到2030年將達到1.2億噸[5]。DNV船級社預計2030年將有140萬標準集裝箱約480條集裝箱船通過北極航線運輸,到2050年將增加到250萬標準集裝箱約850條集裝箱船[6]。

北極能源與航線開發對保障我國能源多元化供應安全和海上貿易安全具有重要的現實意義。2014年我國進口原油達3.08億噸,對外依存度接近60%[7]。預計到2020年我國石油進口量將達到4億多噸,到2040年中國能源消耗將是美國的2倍和印度的4倍[8]。目前我國石油進口主要來源為中東國家,傳統能源運輸航線安全面臨著地緣政治和海盜等威脅,北極能源開發將有利于保障能源供應的多元化。此外,目前我國到歐洲和北美東部的傳統海運航線必須繞道巴拿馬和蘇伊士運河,如果開通北極航線,上海以北港口到歐洲西部、 北海、波羅的海等港口航程將縮短25%~55%[9],具有明顯的成本優勢。據估算利用北極航線我國航運成本將降低15%~37%,到2020年可節省航運成本553億~1274億美元[9]。北極航線開通將為中歐貿易提供一條快捷的新路線,對保障我國海上貿易安全具有重要意義。近年來,我國加快了參與北極活動的步伐,并取得了重要進展。2013年,中國成為北極理事會正式觀察員國;同年3月,中石油與俄羅斯石油簽署了在巴倫支海和伯朝拉海3個油田的勘探作業協定;2013年8月,中遠集團所屬貨輪“永盛”號實現了中國商船首次通過北極航線從大連港到荷蘭鹿特丹港,較傳統航線縮短了9天時間[10];2014年5月,中俄簽署的《中俄聯合聲明》明確提出改善中方貨物經北極航道過境運輸條件;2014年7月,中國與冰島簽訂的自由貿易協定正式生效,中海油獲得冰島海域油氣勘探許可證;2014年9月,我國首次正式出版《北極航行指南》。

然而,我國參與北極活動還面臨著許多挑戰。一方面,極端惡劣條件對極地船舶提出了苛刻的技術要求, 國際海事組織(IMO)和國際船級社協會(IACS)發布了相關準則和要求作為極地水域航行船舶必須遵守的國際公約[11,12],而我國僅有科考破冰船“雪龍”號滿足要求,遠不能適應極地活動任務。另一方面,我國缺乏極地船舶設計和制造經驗,新一代科考破冰船項目還只能采用國外設計方案[13],在多功能高技術極地船舶領域幾乎是空白,使我國參與北極能源開發和通過北極發展貿易受到嚴重制約。

極地船舶建造離不開適應極地惡劣服役環境的低溫用鋼等關鍵材料,高強度、高低溫韌性及易焊接的高性能鋼材是極地船舶安全航行的基本保障。然而,我國尚未開展極地船舶用鋼及其應用評價等關鍵技術研究, 自主發展極地船舶面臨著關鍵結構材料缺乏的制約。本文從極地船舶國際規范及極地船舶發展需求出發,介紹國內外極地船舶用低溫鋼發展現狀,提出了我國開發極地船舶用低溫鋼的技術發展建議。

2極地船舶規范發展

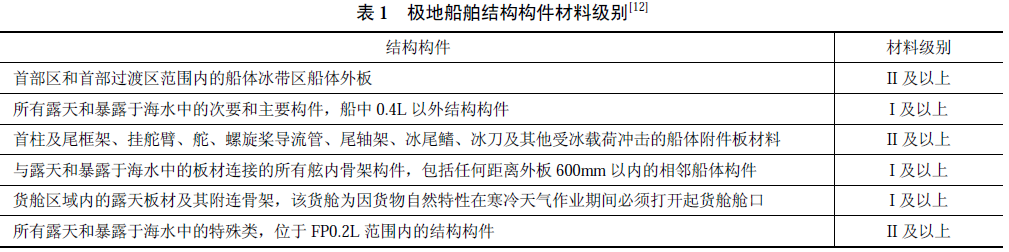

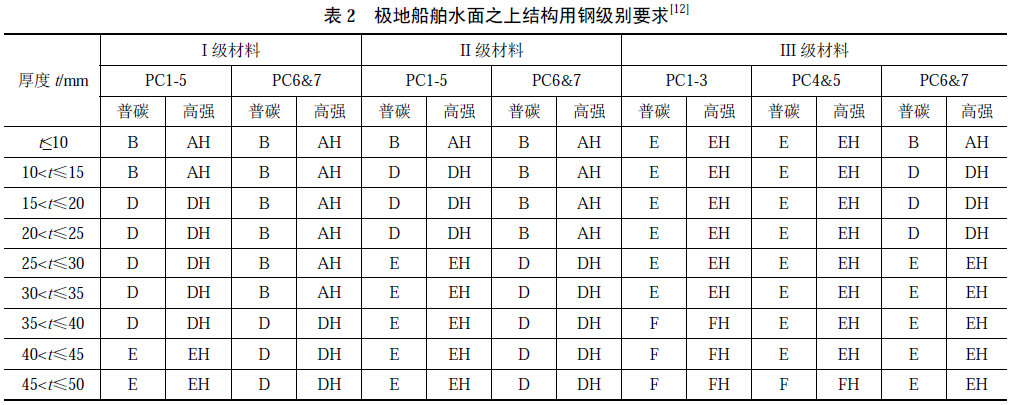

極地船舶長期面臨超低溫的惡劣服役環境,加上極地生態環境脆弱,因此其結構安全性能要求非常嚴格, 船舶設計、材料、建造和配套技術都有特殊的要求。IMO海上安全委員會2014年通過了《國際極地船舶水域作業規則》[14],而IACS也于2006年發布的《極地船級統一要求》(IACS UR)[12]。IMO還分別于2002年和2009年發布了《在北極冰覆蓋水域內船舶航行指南》和《在極地水域內船舶航行指南》[15]。IMO規則和IACS指南構成了極地船舶設計、建造及航行作業的主要國際性公約,其中IMO規則明確提出了極地船舶必須采用適應極地環境的結構材料及建造工藝,以防止發生因脆性斷裂而導致的船體結構失效事故[16], 而IACS UR對極地船舶分為PC1~PC7七級附加標志,對應船舶在極地適航區的不同冰況要求,其中PC1船級為最嚴重冰況航行,適合全年在北極所有海域航行[12]。IACS UR規定了各級冰區船舶結構用材料分為I、 II和III三類,如表1和表2所示[12],最高級別是50 mm的FH高強鋼,即要求-60℃的沖擊韌性。各國船級社在IACS UR基礎上編制了各自的極地船舶規范[17],規定了各級極地船舶的強度設計要求以及所用材料級別,技術要求與IACS UR基本一致,比如ABS規范最低-40℃服役環境設計要求用鋼滿足最低-60℃的沖擊試驗和斷裂性能要求,還允許使用經過認證的屈服強度410~690 MPa級別超高強鋼,根據服役條件從-30℃ 到最低-60℃的沖擊功要達到34 J以上[18,19]。列出了DNV和BV兩個船級社規范中的鋼級及要求。中國船級社CCS在2009版《鋼質海船入級規范》也首次把極地航行船舶規定編入規范中[20]。

目前極地船舶規范以船級社規范鋼級要求為依據進行選材,尚無專門的極地船舶材料規范。而現有船級社規范鋼級以沖擊試驗溫度進行定義,最高級別為-60℃沖擊溫度的F級,這能否應用于評價極地船舶所承受冰層的動態、連續沖擊載荷及溫差變化大的苛刻條件尚未可知。根據英國LR船級社對近700條極地船舶長達40年的跟蹤調查,57%極地船舶在平均13年船齡后船體鋼結構出現裂紋或斷裂現象[21]。這表明現有現有規范中對斷裂安全性的評價準則不能反映極地船舶服役環境,未來極地船舶規范發展應考慮以下工況條件對材料的影響:

(1)極地最低-70℃的服役環境溫度已經低于目前最高級別鋼材的-60℃低溫韌性的評價溫度;

(2)冬夏及水面水下巨大溫差引起的結構材料體積變化可能產生巨大的結構應力而造成船體鋼結構斷裂;

(3)冰層連續沖擊致使船體產生低溫疲勞和低溫塑性變形;

(4)遠離補給基地的長距離航行使用更高強度鋼減重帶來的止裂性能下降。

3極地船舶用鋼發展現狀

3.1極地船舶發展現狀

近年來,極地船舶逐漸從低等級冰區加強型朝具有自破冰性能的高等級加強型方向發展,具有破冰能力的極地油船、極地LNG船、極地集裝箱船等新型商業破冰船需求得到快速增長[22],這主要得益于自2006年以來俄羅斯加快了北極地區的油氣開采活動。目前世界各船廠已經接到超過200條極地破冰油船訂單,而預計未來20年俄羅斯北極油氣開發需要就極地船舶1000多艘。芬蘭、韓國和日本等造船強國瞄準極地船舶需求,加快了以破冰油船、LNG船等多功能極地船舶研發,以保持在日益增長的極地高端船型市場領先地位,其中韓國在該領域的快速技術進步值得關注,韓國造船企業獲得了大部分極地船舶訂單。2011年,韓國現代重工宣布建成世界最大商用散貨破冰船;2005年,三星重工開始投巨資用于新型破冰油船建造,從2007年交付第一艘7萬噸級破冰油輪“VASILY DINKOV”號到2014年獲得三艘價值共4.4億美元破冰油輪新訂單,三星重工已經承接了總共59億美元的破冰油輪訂單[23],在該高技術船型市場一枝獨秀。韓國政府還承諾在2013年到2020年投入32億美元用于研發海工及北極航行技術,以保持世界領先的船舶裝備出口國地位。

而我國缺乏極地船舶設計和制造經驗,與芬蘭、日本、韓國、美國和俄羅斯等極地船舶建造強國相比有很大差距,盡管一些造船企業承接了少量具有低級別冰區符號的船舶訂單,但極地原油運輸破冰船和極地LNG運輸破冰船等高技術極地船舶幾乎是空白。為此,工信部在《高技術船舶科研項目指南(2014)》中明確設立了“極地船舶與設備開發”專項,將重點開展高技術極地船舶關鍵技術的研究。

3.2國外極地船舶用鋼發展現狀

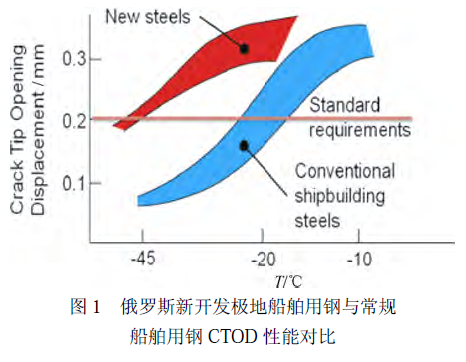

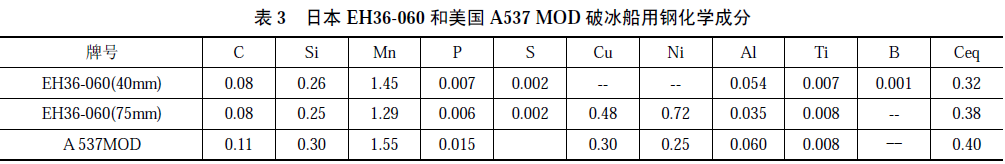

極地破冰船特別是重型破冰船結構通常采用特殊鋼,與冰層接觸線以下部位船體用鋼要求最高,此部分船體必須承受冰層的反復撞擊,必須具備足夠的低溫韌性、強度、可焊接性、疲勞強度等綜合性能。但是除了少數環北極國家關注并積累了少量極地低溫鋼的實際應用經驗外,大部分國家及相關國際組織特別是以船級社為主的船舶認證機構都普遍缺少極地船舶材料的研究和數據。俄羅斯由于北極開發最活躍,積累了長期和大量的極地船舶用鋼工程應用經驗。俄羅斯Prometey研究院還開發了屈服強度315~690 MPa級的極地船舶“納米結構鋼”系列產品,具有優異的低溫韌性(圖1)[24,25],在北極鉆井平臺和運輸油輪上獲得了應有[32]。美國重型破冰船殼體結構用鋼主要用海軍用鋼HY-80、CG-ASTM 537M、EH36-060(Mod)等特殊鋼種。美國海軍用調質型高強鋼HY-80和HY-100可滿足破冰船的要求,但合金含量太高,可焊性差,導致成本太高而只用于海軍破冰船。得益于20世紀80年代日本TMCP快速發展的技術優勢[26],新日鐵等企業在EH36船舶用鋼基礎上開發了最厚75 mm的極地船舶和海工用鋼EH36-060(或EH36(Mod))[27],采用如表3所示的低碳Mn-Cu-Ni合金體系,屈服強度達到430 MPa以上、-60℃夏比沖擊功達300J以上、50%FATT溫度在-100℃左右,而碳當量只有0.38,并可實現大線能量焊接。在完成母材和SAW及GMAW焊接部位、HAZ的COD裂紋尖端張開位移試驗等一系列應用性能評價后,EH36-060被大量用于包括美國破冰船、極地油船和極地海洋平臺的建造,其中極地油船鋼板使用厚度最厚達到70.5 mm[28~30]。隨著韓國造船企業在極地船舶上的領先,韓國鋼鐵企業加大了極地用鋼的研發,浦項制鐵和現代制鐵分別開發了耐極地低溫鋼FH32、FH36以及極地LNG船用EH500和FH500鋼,并應用在科考破冰船“Araon”號及俄羅斯Yamal項目極地油輪和極地LNG船上。另外,冰層對破冰船的反復沖擊和摩擦會嚴重破壞外殼表面涂層而加速腐蝕損壞,還有些破冰船船艏和兩側殼體等承受冰層沖擊部位采用了不銹鋼復合板來建造[31],如芬蘭Fennica、Botnica和Nordica破冰船采用了爆炸復合焊的不銹鋼復合板,日本Shirase破冰船則采用軋制不銹鋼復合板。隨著極地船舶的大型化發展趨勢,船體減重的需求越發迫切,采用的鋼級強度也越來越高,如芬蘭Arctech公司建造的多功能破冰船已經使用了1070 t EH500鋼板代替EH36級鋼,達到了目前民用船舶用鋼應用的最高級別,其船體減重可達30%左右,而若采用690 MPa級則更可進一步減重約50%。因此,開發與應用更高強度級別極地船舶用低溫鋼是未來發展趨勢。

隨著北極資源開發的競爭日趨激烈,發達國家紛紛加強了極地船舶用鋼的研發,目的是為資源開采和運輸提供更安全且低成本的極地低溫材料。芬蘭與俄羅斯合作開展北極材料技術開發項目獲得了歐盟資助,由芬蘭的Lappeenaranta工業大學與俄羅斯的Prometey研究院共同承擔[32]。挪威的北極材料項目則是一個包括日本的新日鐵、JFE和DNV船級社等多家企業和海事組織參與的國際研究項目,正致力于開發新一代更高強度級別極地船舶用鋼[33]。

3.3我國極地船舶用鋼現狀

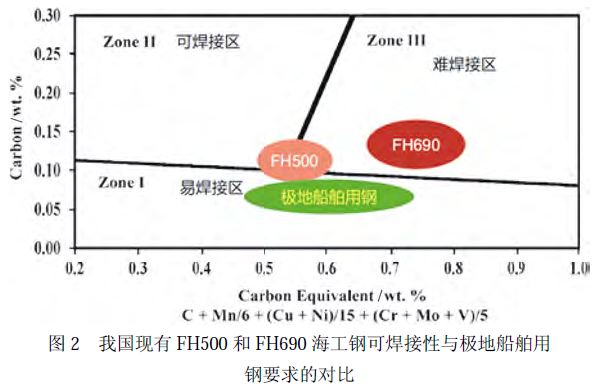

我國鋼鐵裝備技術整體上已達到國際一流水平,國產船舶及海工鋼產品可以滿足絕大部分造船和海工建造需求,并具備了優異低溫韌性超高強E級和F級海工鋼的生產能力,有力地支撐了我國造船與海工行業的快速發展。但是我國高級別超高強海工鋼主要采用淬火+回火生產工藝,以中碳成分為主,鋼板焊接性能較差,焊接性能處于如圖2所示難焊接區,滿足不了極地船舶建造焊接和超低溫焊接維修的要求。因此,開發高強韌且易焊接的極地船舶用低溫鋼必須基于低碳當量設計的新型TMCP工藝技術,這方面已有少數具有較強市場敏銳度的鋼鐵企業進行了相關產品技術開發,如鞍鋼研制的TMCP供貨狀態EH36級船舶用鋼已應用于我國自主建造的小型破冰船,舞陽鋼鐵公司研制的大線能量焊接NVE36鋼板為廣船國際承建的極地重載甲板運輸船提供了所需鋼板。然而我國尚缺乏專門的極地船舶用低溫鋼研究,尤其是配套焊接材料、 焊接工藝以及超低溫斷裂行為評價等研究更幾乎是空白,與日、韓、俄等國家存在明顯的差距。

圖2我國現有FH500和FH690海工鋼可焊接性與極地船舶用鋼要求的對比,另外,我國國家標準GB712—2011《船舶及海洋工程用結構鋼 》 雖然包括FH355~690級別產品,但只要求檢測基本力學性能[34],尚不能作為極地船舶用鋼的標準。中國船級社《材料與焊接規范》要求F級船舶用鋼滿足-60℃低溫韌性[35],但對應的最低服役溫度為-40℃,這滿足不了北極冬季氣溫常常低于-50℃服役條件下的極地航行船舶使用要求。

我國極地船舶用低溫鋼及其應用性能研究、工程經驗及相關標準規范與國外先進水平差距巨大,制約著我國造船企業參與國際高技術極地船舶的市場競爭力。

4我國發展極地船舶用低溫鋼建議

我國已經把極地船舶列入國家高技術船舶發展專項,卻沒有專門極地船舶用低溫鋼及應用評價技術研究,使我國自主發展極地船舶和參與國際極地船舶市場競爭面臨著關鍵材料空白的瓶頸制約。而我國鋼鐵工藝裝備技術水平已達到國際一流水平,積累了大量的船舶與海工鋼等先進鋼產品開發與工程應用經驗,取得了一批國際領先的重大技術創新,完全具備極地船舶用低溫鋼的裝備基礎與技術研發能力。為此,提出我國開展極地船舶用低溫鋼相關技術研究建議:

(1)應用納米相析出強韌化機理研究、以超快冷為核心的新一代TMCP技術和氧化物冶金技術等先進鋼理論與工藝技術研究成果,采用適合大線能量焊接的低碳當量成分體系和冶金工藝,獲得能有效抑制超低溫脆性裂紋的超細復相顯微組織以及提高耐腐蝕性的高質量表面氧化鐵皮,滿足極地船舶用低溫鋼的建造與服役要求。

(2)加強極地船舶用低溫鋼的配套焊接材料、焊接工藝等應用技術研究。

(3)應用動態沖擊為核心的沖擊疲勞及應力波加載等低溫斷裂韌性評價技術模擬極地超低溫工況環境,開展超低溫動態斷裂力學研究,分析材料、溫度、加載速率和鋼板厚度對斷裂特征的影響,提出極地環境下防止動態載荷斷裂的設計新準則。

參考文獻(略)

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414