三十而立,源于古人對30歲這一人生階段的理想定位。“立”什么?立身、立家、立業缺一不可。

而當代博士的30歲,卻頗顯尷尬。頭頂“Dr.某某某”的學歷光環,腳下鋪設多條康莊大道,但和“三十而立”四個字,仍咫尺天涯。與之相對的,是“三十難立”“喊窮”“啃老”等困局。

追求詩和遠方,需要路費;向往星辰大海,得有門票。博士作為高等教育“塔尖”人群,是當代科技創新發展生力軍,社會上呼吁博士“漲薪”的聲音此起彼伏,不絕于耳。

截圖:文章《博士生啊,太窮了》留言

塔尖人才,窮且益艱?

早在2007年,中科院院士楊玉良曾提出:我國博士生的生活過得“不體面”,建議提高博士生的生活待遇。

十余年過去,給博士“漲薪”的話題再度被提起。在2020年全國兩會上,全國政協委員、東南大學教授吳智深表示:阻礙我國研究生教育質量進一步提升的三大瓶頸中,便包含了“博士研究生資助和津貼較低”。

那么,我國博士生的“收入”究竟如何呢?

獎助學金,經濟主來源

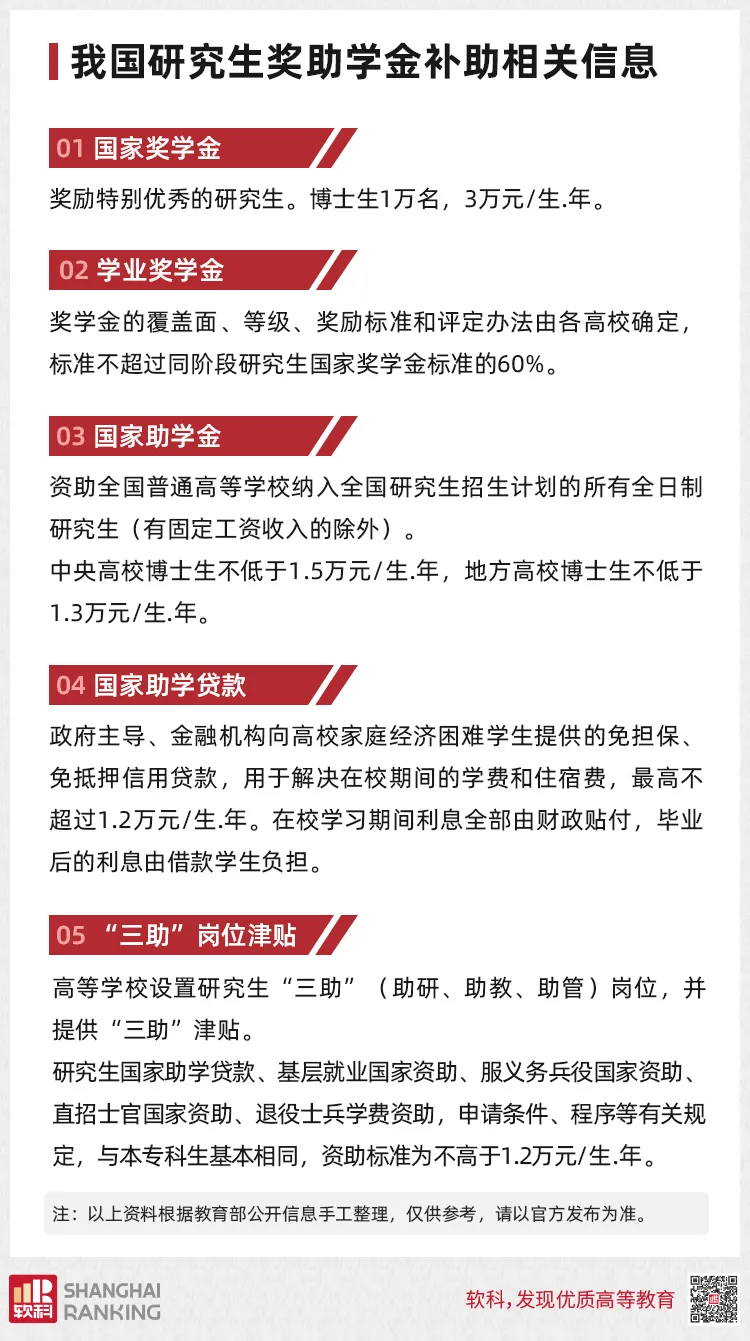

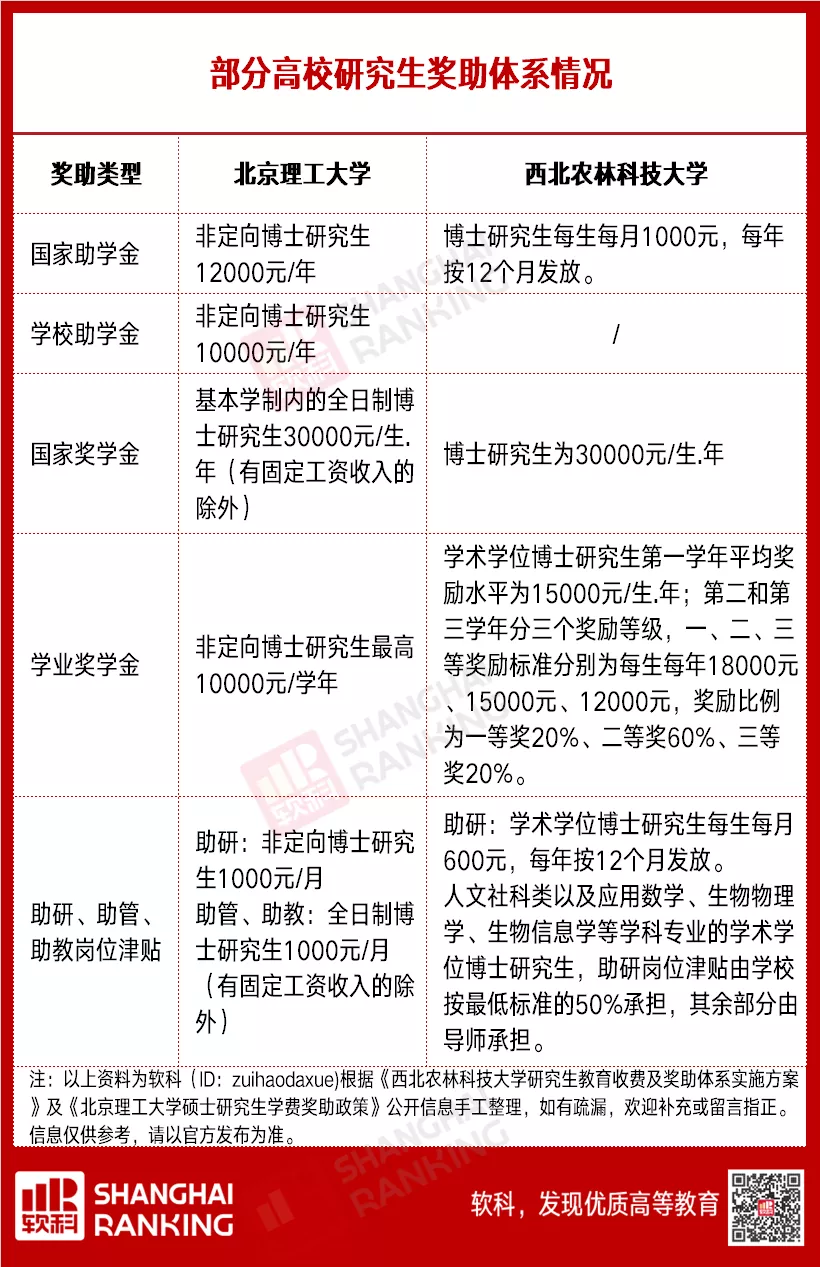

一般而言,我國博士生補助主要由四部分組成:國家及學校獎助學金、學業獎學金、社會捐贈類獎助學金、以及“三助一輔”崗位津貼。

博士生獎學金旨在獎勵在讀博士生在專業領域的學習和科學研究中取得優異成績而設立。根據獎學金作用的不同,分為國家獎學金、學業獎學金和專項獎學金等。國家獎學金主要獎勵給1萬名學業成績極其優異的博士生,且每生每年為3萬元。

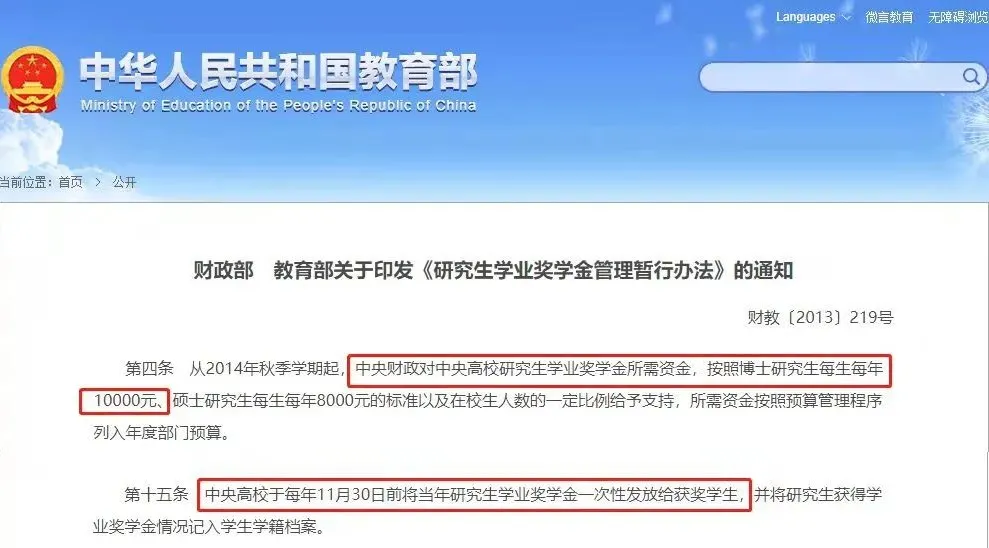

學業獎學金則是為激勵研究生潛心科研、勇于創新而設立,以中央高校的全日制研究生為獎勵對象,博士研究生獎金每生每年為1萬元,并在每年11月30日一次性發放。此外,專項獎學金主要是由社會團體、企業或個人設立,僅用于獎勵在某學科、專業、領域極為優秀的博士生,覆蓋面十分有限。

博士生助學金主要用于補助博士生基本生活支出,分為國家助學金和校發助學金。當前國家助學金數額為:中央高校博士生每生每年1.5萬元,地方高校博士生每生每年1.3萬元。也就是說,每個博士生每月可拿到千元出頭的補貼。

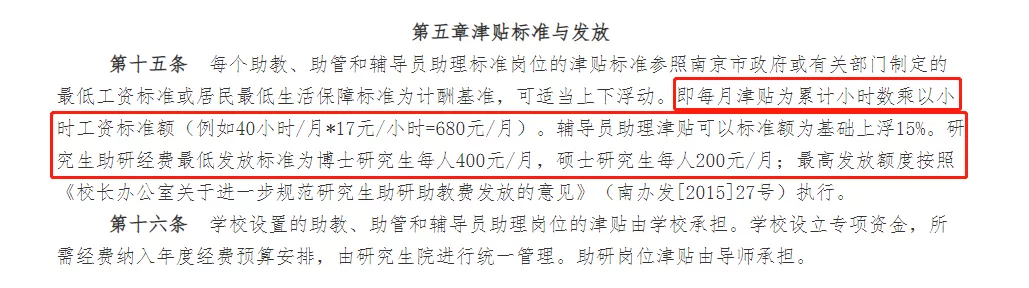

此外,隨著2014年教育部發布《關于做好研究生擔任助研、助教、助管和學生輔導員工作的意見》,要求將研究生“三助一輔”所需經費納入研究生培養經費進行統籌安排。此后,我國多校皆明確要求所有學術型博士研究生在學期間應擔任至少一門課程的教學助理,并要求相應的工作量。以南京大學為例,“三助一輔”政策能為研究生增添每月幾百元或近千元的收入。

圖源:南京大學研究生院官網

坊間有言,普遍博士生獲得的標配版“收入”是獎學金+國家助學金+導師/學院微薄補助+助研津貼,可以大致判斷為每生每年收入約在2~5萬元之間。

如西部“雙一流”西北農林科技大學的官網顯示,在讀博士人均每年能拿到1.5萬元學業獎學金,每月1600元研究生助學金,發放12個月,所以全年“收入”約有3.42萬元。其中不計少數優秀者獲國家獎學金、校長獎學金等一系列獎學金,即每生每月大致收入為2850元。

再如工科翹楚高校的北京理工大學官網顯示,在讀博士人均每年也能拿到1萬元學業獎學金、2.2萬研究生助學金、1萬元左右助研津貼,全年“收入”約有4.2萬元,同樣不計少數優秀學生獲得助教津貼、社會助學金等系列獎學金,即每生每月收入為3500元。

綜上所述,多數博士生的月收入在2000~4000元,而這樣的收入還是比較理想的。如北京某高校的博士生在接受媒體采訪時曾“透底”:“博士期間一年花費4萬元左右,每月的補助只有學校發的1500元。”入不敷出的現狀讓不少向往讀博的人,望而卻步。

博士“漲薪”史

其實,回望博士生的“漲薪”歷史,當下我國博士生的待遇已經得到了大幅度的提升。根據教育部和財政部相關文件可知,在1985年,國內博士生每月每生補貼為76元(有工作經驗者加15元);90年代博士生補貼以三檔劃分,分別是1991年的90、100、110元,1994年的190、210、230元,及1996年的240、260、280元;直到2009年,博士生補貼得到躍升,統一為每生每月1000元。

直到2017年數額再次調整,并沿用至今,即中央高校博士生從1.2萬元提高到每生每年為1.5萬元,地方高校博士生從1萬元提高到每生每年為1.3萬元。在原來的基礎上,平均每人每月補貼再增250元,難免令萬千博士“略感失望”。

此外,值得注意的一個現實情況是,如若博士生待遇偏低,經濟無法獨立,也會致使部分具備創新潛力的優秀學子出國攻讀博士學位,客觀上可能會導致我國優質人才的流失。

截圖自知乎

“雙重”身份,不變的“窮”

“做科研時是打工人,領工資時為學生”是大多數博士生們的自我調侃,卻也反映出這一群體身份定義存在的矛盾性。

早前,英國“大學與學院工會”發出宣言倡導各校將博士研究人員視同員工,給予同等待遇。并聲稱:因為被作為“學生”,無法享受國家福利、養老金等各方面優惠,但其所做工作卻與大學的教職工相差無異。

截圖自微博

不僅在國外如此,國內亦有同樣的聲音。中國礦業大學馮培忠教授認為:無論國內外,博士生大多時間都是從事科學研究,所以博士生的身份應界定為科研工作者,而不是學生。

……

若將博士生的身份定義為“科研工作者”,相對比北京市2021年通知的最低工資標準不低于2320元/月,博士生的“工資”也是剛達最低標準。在京滬等超一線城市的博士生,總體上將就生活費用,中西部地區可能還未達到這一水平線。

對比國外,“見賢思齊”

回望博士發展歷程,現代意義的博士學位制度起源于1810年的德國柏林大學(現為德國洪堡大學)。基于悠久的發展歷史,作為當今名副其實的博士生教育大國,德國博士生的培養有著自身的特點——雇傭關系。

德國的博士生受雇于學校,以從事課題研究為中心任務,并作為研究員在研究所工作,且需要承擔研究論文之外的教學科研工作,被視作大學雇傭的科研人員,享受教師的工資和福利,通過獲取工資解決經濟問題。因此,德國博士生資助性質是工資或勞動報酬,一般來說,博士生能夠拿到教職員工的1/2或3/4的薪酬。此外,科研報酬也是資助的主要形式,德國博士生通過擔任助教或助研,能夠獲取絕大部分教育經費。

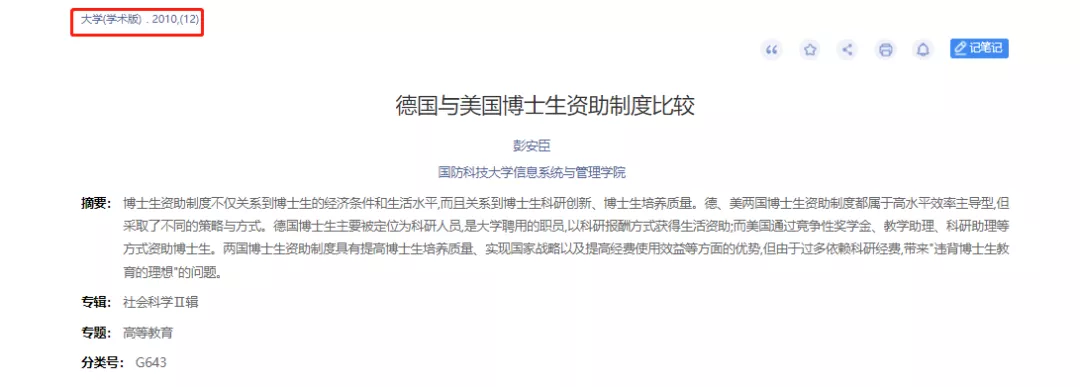

而且,德國公立高校免收博士學費(但有幾百歐的注冊費),并享受生活費用和獎學金的資助。據《德國與美國博士生資助制度比較》一文知悉,在多年前,德國工程類專業博士生在校工作,每月能領取4000馬克(2010年兌換人民幣約2萬余元)的工資,社會學等人文學科的博士生也能拿到約3000馬克收入。可以說,德國博士生獲得的資助足以保障日子過得“滋潤”。

圖源:論文《德國與美國博士生資助制度比較》

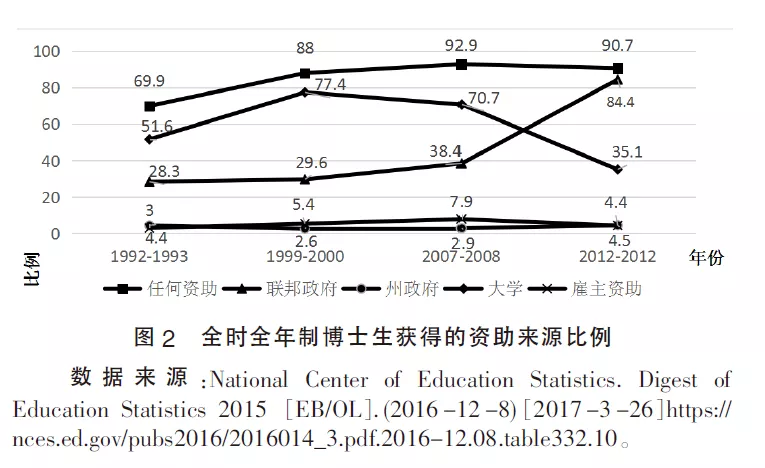

同是博士生教育強國的美國,在借鑒德國的基礎上不斷發展壯大。基于科研資助為主要方式的特點,因而美國將博士生定位為學生和科研助手的雙重角色:在接受訓練,提高科研能力的同時,也參與課題研究,為社會創造知識和技術發明。美國通過獎學金、助教津貼、助研津貼等方式對博士生進行資助,資助主要來源于聯邦政府、學術機構等組織,名目繁多,其中聯邦政府對博士生主要采用無償型、有償型和借貸型三種資助方式,呈現出多種方式混合的特點。

圖源:論文《美國聯邦政府博士生資助的主要方式及其特點分析》

而研究生獎學金是美國高校中較為普遍的資助形式,資助申請人在從事研究工作或進修高級課程時的各類生活費用都給予資助,并且額度不等,最高超過20000美元,資助時限不等。據《美國獎學金》2000年版介紹,各類美國獎學金總額高達500億美元,聯邦政府的獎學金占所有獎學金總額的75%。

美國許多研究型高校實施的是“資助包”制度,即把聯邦政府、州政府、高校等資助主體提供的獎助學金、助教助研、貸款、學費減免等協調統籌,整合“打包”發放給學生,以此協同解決單一類型資助無法支持學生需要的不足。因此,美國博士生基本能夠享受到十分完善的資助體系,并獲得可觀的補助金額。這對于就讀時長至少需要5年的博士生來說,確實是重大利好。

雖說國情不同,但“三人行,必有我師”,德、美兩國對博士生的相關資助經驗或許值得加以借鑒。而各國對博士生教育的重視,也可以從側面說明,要讓博士生能夠安心科研,光靠情懷不可行。因為重重壓力很可能消磨掉大部分博士生的科研熱情,迫于現實,博士只能出走“科研”。

博士生作為許多國家補充一流研究人員的“后備隊”,是各行業未來的社會棟梁、造就科學技術的“帥才”,若高層次人才匱乏,會進而制約企業創新能力和國際市場競爭力的長遠提升,可現實是創新型國家建設更需要大量能夠發揮領軍作用的高端人才。

博士“加薪”,落到實處才是真

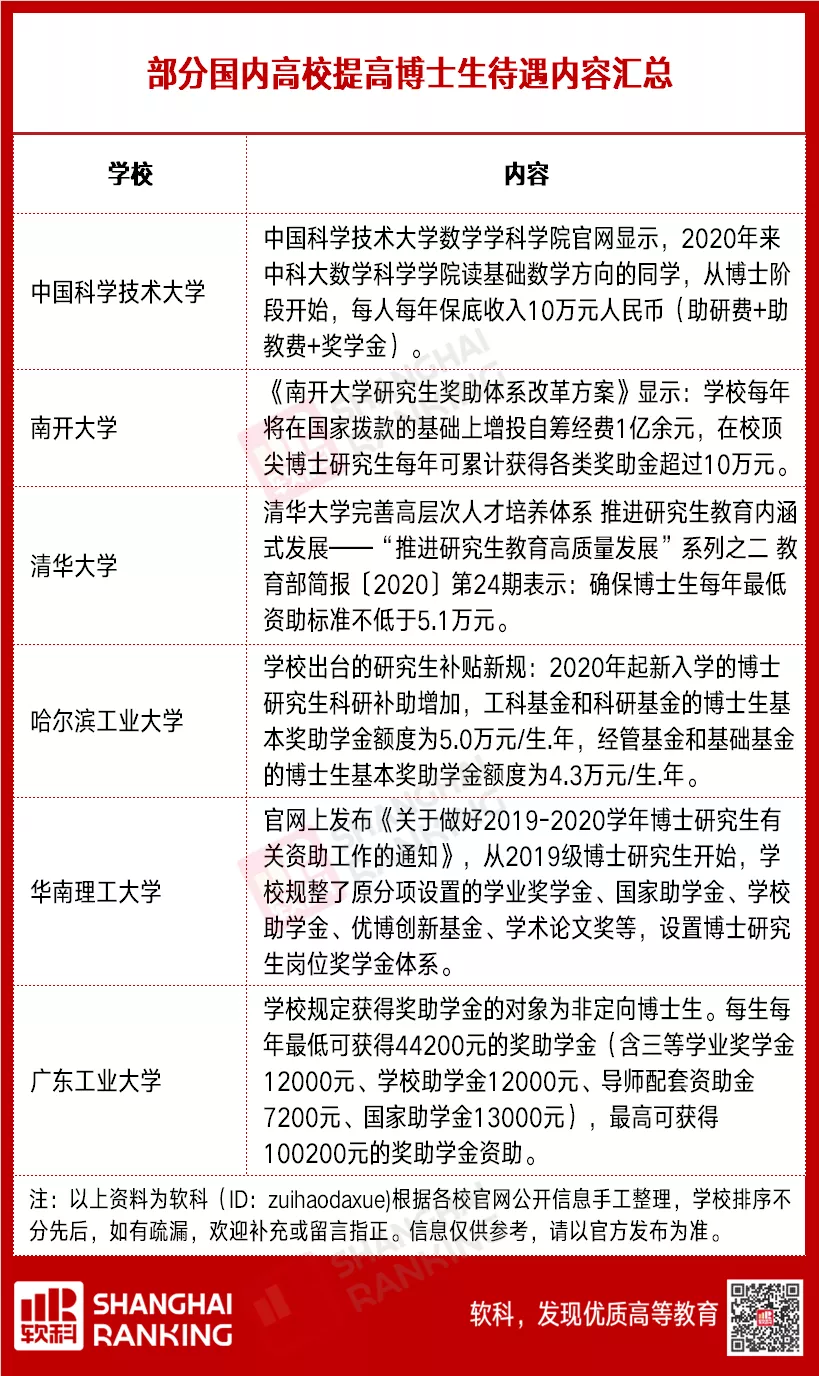

如熊丙奇所說的:“圍繞‘加薪’探索博士生培養的新機制”,這或許是從“根”上保障博士生堅持熱愛科研的突破口。給博士“漲薪”,率先落實在高校。不少高校通過提高“薪酬”待遇,以此吸納具備一流科研潛質的博士生前來“應聘”。

而今,中國的博士生資助已形成以政府為主導,學校、社會、導師等主體參與分擔的資助體系。我國博士生獲得資助來源主要以國家財政撥款及大學自身提供的經費為主,博士生通過自助所獲得的報酬型資助所占比例依舊較低,社會方面給予的資助也有待完善。

此外,在提升博士生的學術熱情,進一步激發其創新意愿和行為的前提下,對博士生的資助,難道僅是停留在保障他們最低的生活需要層次嗎?或許,這是當下“漲薪”話題下亟需思考的問題。

中國人民大學教授郭英劍指出:“從現實角度看,博士生在世界范圍內都是一個特殊群體。他們年齡不占優勢,沒有正式工作,在高校從事研究的經費要么很低,要么很不穩定,個人又無其他收入來源,未來工作前景不明朗。”

而博士研究生是我國科研力量的后備軍,是我國科研人才梯隊的重要儲備。給博士生創造潛心科研的穩定環境,讓其擁有相對“體面的生活”,才能更好地促進其一心投入科研,從而保證我國科技創新水平的長足發展。相信,當博士群體不再為“生存”而焦慮時,他們也將能夠更好地接棒國家科技創新的未來!

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7226

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5817