腐蝕科學的早期發展比較緩慢。1800年,意大利物理學家Volta發現了原電池原理;1830年,De La Rive提出了金屬微電池腐蝕的概念;1910年,防腐涂料問世。而對腐蝕的電化學本質的研究則是開始于20世紀初期。首先,Whitney提出腐蝕金屬表面形成的電池電動勢控制著腐蝕速度;1932年,英國冶金科學家Evans通過實驗證明了這種電池,并繪制了腐蝕極化圖,提出金屬腐蝕的電化學基本規律,推動了電化學腐蝕的動力學研究,腐蝕科學真正意義上得以建立。

今天,腐蝕科學作為一門應用科學,有兩個特征:第一,腐蝕科學是多學科交叉的邊緣科學,其發展需要不同學科的科學工作者協同合作;第二,腐蝕科學涉及各個生產領域,其發展對于國民經濟有重要意義。據統計,全世界每年因金屬腐蝕造成的直接經濟損失約7000~10000億美元,工業發達的國家尤為嚴重,由金屬腐蝕引起的直接經濟損失約占國民經濟生產總值的2%~4%。比如,英國近年來因腐蝕造成的年損失達100億英鎊,占GDP的3.5%;德國的年損失約為450億德國馬克,占GDP的3.0%;美國年腐蝕損失達3000多億美元,占GDP的4.2%。中國2014年的腐蝕損失達到21278億人民幣,占GDP的3.34%。

腐蝕對經濟、環境、安全的巨大影響使得各國投人巨大的人力和經費從事腐蝕防護領域的基礎研究。同時又由于腐蝕科學涉及物理化學、金屬學、電極過程動力學、材料學、固體物理與表面科學等基礎學科,對腐蝕科學的研究會涉及到多種學科中的科學前沿問題。綜上原因,腐蝕與防護領域相關的文獻輸出經歷了一個爆炸式增長的過程,從早期年輸出量少于100篇到目前年輸出量超過9000篇。然而,盡管該領域有如此高的文獻輸出量,對該領域的文獻進行系統數據分析的文章卻非常少,僅有Frankenthal分析了腐蝕對電化學相關出版物的貢獻,Fang等對1997~2007年間全球腐蝕領域的文獻進行了文獻計量學分析。根據其他學科領域對文獻進行數據分析的文章來看,腐蝕與防護領域的文獻數量和質量是衡量該領域研究水準的重要指標,數據分析十分必要,它是了解該領域研究現狀、競爭力和熱點的一個重要渠道。

對于如何研究一門學科的研究現狀與發展趨勢,許多學者認為大量閱讀該學科領域的相關文獻是必要的。然而,對于科研工作者來說,徹底地閱讀一個領域所有的出版物是困難且幾乎不可能完成的,尤其對于剛剛進入該領域的研究者。當然,這個問題也同樣存在于腐蝕與防護領域。所以,隨著腐蝕與防護領域文獻輸出量的持續增長,有必要通過一個特殊的手段來總結現有的文獻,以評估該領域的研究現狀和未來的發展趨勢。

文獻計量學是一種基于數學和統計學的文獻分析方法,幫助人們獲得文獻信息的同時避免了人們大量閱讀文獻。通過量化一些對象,例如出版物、國家、機構、作者、期刊、文獻類別和關鍵詞等,文獻計量分析可以定性、定量地評估一個特定研究領域的研究現狀和發展趨勢。而文獻計量學的缺點是不能直觀地呈現出合作關系與共生網絡關系。信息可視化分析是一種可以將原始文獻的復雜關系以直觀方式傳達的手段和方法。雖然信息可視化分析不方便做定量分析,但其網絡分析的特點可以與文獻計量學方法互補。

本文的目的是通過文獻計量學與信息可視化分析相結合的方式對腐蝕與防護領域的研究現狀和發展趨勢做一個系統的分析。使用不同的工具全方位的對1997~2017年間腐蝕與防護領域的科學引文索引擴展版 (SCI-E)文獻做一個定量、定性分析。具體來說,分析了文獻發表年度與發表語言、文獻發表國家、文獻發表類型與期刊貢獻、科研機構、學科、關鍵詞等6個方面。此研究可以對初入腐蝕防護領域的學者提供借鑒,可以幫助腐蝕與防護領域相關科研工作者了解該領域研究現狀、研究熱點和發展趨勢,同時,此研究所提供的文獻計量學與信息可視化分析相結合的方法可以應用于其它學科領域。

1 文獻來源與研究方法

1.1 文獻來源

本文的文獻數據基于ISI Web of Science引文文摘索引數據庫的網絡在線版本Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 數據庫。SCI數據庫是1961年由美國科學信息研究所 (Institute for Scientific Information,簡稱 ISI) 在美國費城創辦的引文數據庫,它是國際公認的進行科學統計與科學評價的主要三大科技文獻檢索工具之一 (其余兩個為EI工程索引、ISTP科技會議錄索引數據庫),也是文獻計量學的重要工具。SCI數據庫收錄全世界出版的自然科學各學科的核心期刊約3500種。1997年推出的SCI WEB版本SCI-E,收錄了5600多種來源期刊。本文利用SCI-E數據庫對1997~2017年間腐蝕與防護領域的SCI-E論文進行了文獻計量學分析與信息可視化分析,對于檢索到的文獻,忠于SCI-E數據庫的原始數據,不添加任何個人的判斷、經驗、興趣和邏輯。

1.2 分析方法和工具

本文基于文獻計量學和信息可視化分析,從文獻角度對腐蝕與防護領域1997~2017年之間的SCI-E論文進行了定量、定性分析,分析對象包括6個方面:文獻發表年度與發表語言、文獻發表國家、文獻發表類型與期刊貢獻、科研機構、學科類別以及關鍵詞。通過用“corrosion”作為搜索主題的關鍵詞用以代表與腐蝕防護領域相關的文獻,布爾邏輯算符“OR”、“AND”經過Web of Science高級搜索功能進行組配確定關鍵詞的檢索式,檢索年限設置為1997~2017年,得到106127篇文獻。對檢索結果運用Microsoft Excel 2010、Histcite、VOSviewer和CiteSpace等軟件進行分析與數據統計。文中對期刊影響因子 (IF) 的分析從ISI在2017年的期刊引用報告 (JCR) 獲得。JCR是1976 年ISI 在 SCI 基礎上提供的一套統計數據,可以提供科學期刊被引用情況、發表論文數量以及論文的平均被引用情況。IF的高低,在一定程度上可以反映一個期刊的影響力。合作類型由作者的地址決定,其中“單獨發表”指文章中作者的地址是來自同一個國家,“國際合作”指文章中作者地址來自不同的國家。

2 結果與討論

2.1 文獻發表年度與發表語言

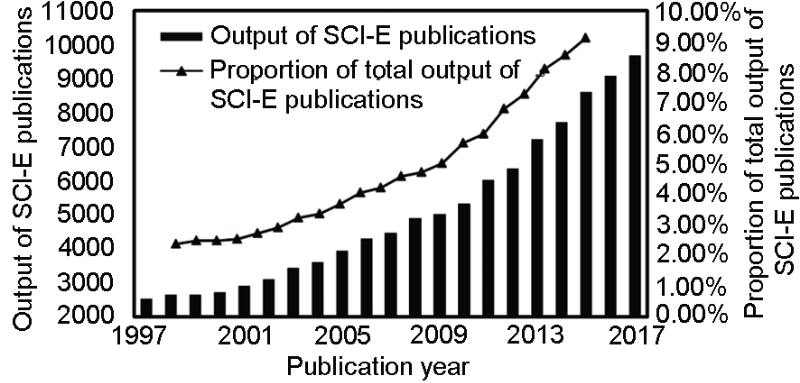

本文對1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻的發表數量和發表年份進行了統計,統計結果如圖1。可以看出,1997~2017年間,全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出總量呈現出持續快速增長趨勢,從1997年的2526篇增長至2017年的9682篇,年平均增長率7.33%,表明各國家與科研工作者對該領域研究熱度的持續升溫,這與各國持續投入巨大的人力和經費從事腐蝕防護領域的基礎研究有關。尤其在2012年以后,該領域全球SCI-E文獻輸出量年平均增長率增長明顯,增長率為8.77%。按照此增長速率,2020年該領域全球SCI-E文獻輸出量有望達到12460篇。

圖1 1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出總量年增長趨勢圖

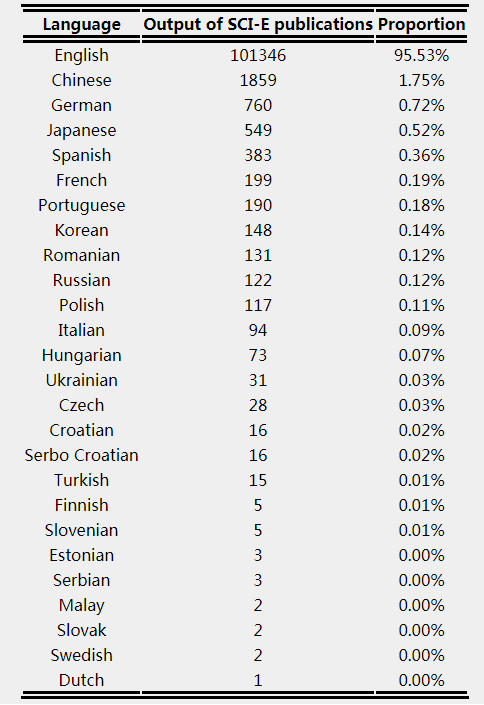

同時,在得到的106127篇文獻中,有95.53%的文獻是以英文發表,表1匯總了所有發表文獻的語言以及其對應的所占比例。除排名第一的英語外,排名前十的其余九種語言依次為漢語 (101346;1.75%),德語 (760;0.72%),日語 (549;0.52%),西班牙語 (383;0.36%),法語 (199;0.19%),葡萄牙語 (190;0.18%),韓語 (148;0.14%),羅馬利亞語 (131;0.12%),俄語 (122;0.12%)。可以看出,英語是腐蝕與防護領域最通用的語言,英文文獻占到總SCI-E文獻發表量的95%以上,這與Fang等統計的1992~2007年間英文文獻占全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻的93.7%接近。與表2中各國在該領域發表的SCI-E文獻總量形成對比的是,文獻輸出前五的國家中,中國、德國、印度、日本都不是以英語作為第一語言,卻主要將他們的文章投向了英文期刊,其中有很大一部分原因是英語作為世界上使用最廣泛的語言,英文文獻更容易被全世界科研工作者閱讀和理解。

表1 1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表語言分布

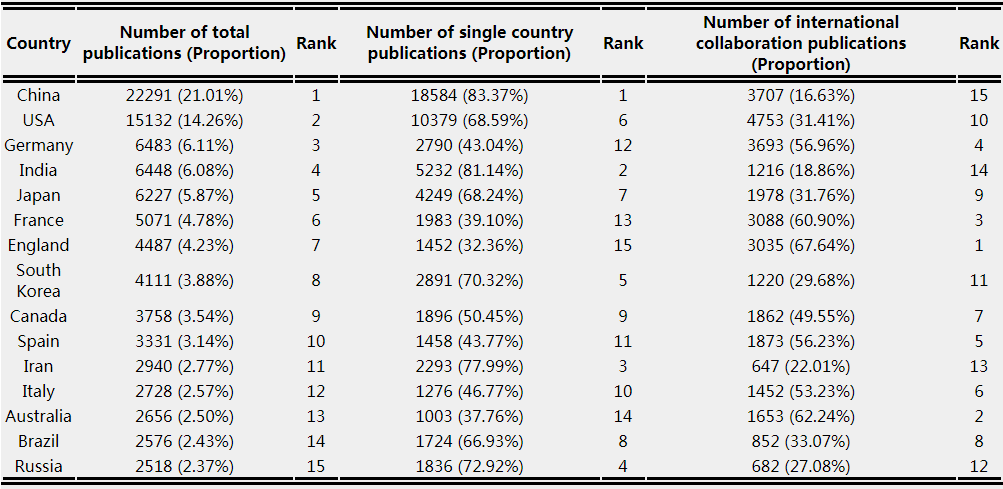

表2 1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前15國家

這個情況不僅出現在腐蝕與防護領域,Hsieh等在動脈導管未閉治療的文獻計量分析中指出,1991~2002年間,藥物相關文獻中英文占95.4%,外科相關文獻中英文占到91.45%,醫學領域英文文獻占總文獻輸出91%以上。Chiu等在對海嘯的文獻計量分析中指出,1991~2004年間,英文文獻占總文獻輸出的95%。Garfield等在對微生物學的研究中指出,英文文獻占總文獻輸出的90%~95%。但英文文獻也不是在所有的領域中都能占到如此高的比例,Chiu等在順勢療法的文獻計量分析中指出,1991~2003年間,英文文獻所占比例同樣很高卻只有76%,原因是因為順勢療法起源于德國,德國在這方面研究比較多。可以看出,英文文獻雖然占了很高的比例,一個國家在某個領域研究的成熟程度卻也起到了一定的決定作用。而不可否認的是,英文文獻預計會在未來的文獻輸出中占到越來越高的比例,原因是在ISI收錄的雜志中,越來越多的雜志選擇用英文發表。同時在國際學術期刊上發表科研論文,是各國科研工作者與國際同行交流、取得國際影響的必經之路。所以,要想在腐蝕與防護領域取得一定的科研成就,自己的研究成果被國際同行所關注且期望獲得一定的國際影響力,各國科研人員選擇將文章投向英文期刊會是一種途徑和趨勢。

2.2 文獻發表國家

表2呈現了1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前15的國家。得到的106127篇文獻覆蓋了126國家,有2439篇文獻 (2.298%) 沒有地址信息。在103688篇有效文獻中,中國在該領域SCI-E文獻輸出量為22291篇,對該領域全球SCI-E文獻貢獻量排名第一,所占比例21.01%;其次是美國,文獻輸出量15132篇,所占比例14.26%。中國和美國對該領域SCI-E文獻輸出量的貢獻就占到了全球總輸出量的1/3以上。排名前十的其余八個國家依次為德國 (6483;6.11%),印度 (6448;6.08%),日本 (6227;5.87%),法國 (5071;4.78%),英國 (4487;4.23%),韓國 (4111;3.88%),加拿大 (3758;3.54%) 和西班牙 (3331;3.14%)。同時,隨著知識體系的擴大,國際科研合作也變得頻繁,國際科研合作有助于各國科研人員集中全球熱點問題與雙方共同關注的領域,開展具有全球影響力的合作研究[20]。表2同樣統計了發文量排名前15個國家的國際合作情況。可以看出,英國、澳大利亞、法國、德國、西班牙、意大利這幾個國家國際間合作發表的文章量要多于本國單獨發表的文章量,表明絕大多數發達國家在該領域的研究工作上更傾向于與其他國家進行合作。單獨發表占自己國家總發文量比例比較高的幾個國家中,發展中國家占了大多數,比如中國、印度、伊朗等國,表明這些國家在該領域的研究大多數還處于比較基礎的階段。中國的情況比較特殊,由于總發文量基數較大,從事該領域研究的科研機構和科研人員的科研水平有著較大的差異。不得不提的是,中國和美國不管是單獨發表還是國際合作,其在發文量上相比其他國家還是占有巨大優勢,這兩個國家對該領域貢獻是比較顯著的。

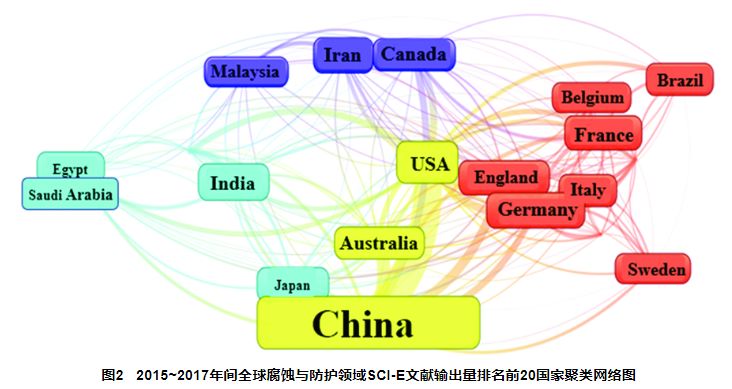

為直觀展現各國家/地區在腐蝕防護領域的合作情況,圖2示出了2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前20國家聚類網絡圖。圖中,圓圈大小與發文量成正比,線的密集強度反映各國之間的合作情況,不同的年度對應不同顏色。圖中圓圈的大小反映的內容與表2中量化的結果基本一致,可以直觀看出隨著各國科研水平的提高以及對腐蝕與防護領域相關知識體系研究的深入,近幾年國際間的合作已經變得越來越頻繁,各國科研人員越來越傾向于與其他國家的學者協同完成該領域前沿熱點問題的研究。

圖2 2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前20國家聚類網絡圖

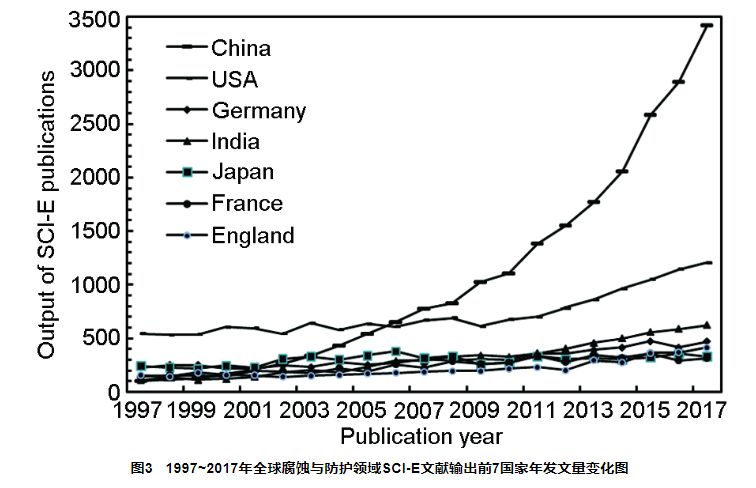

從各國家文獻輸出總量可以看出該國對腐蝕防護領域總的貢獻程度,但考慮到各個國家科研人員科研水平的差異,不能單單以總發文量分析一個國家在該領域的整體研究水平。所以,在此基礎上,為了更直觀得出各國發文量的變化情況,本文統計了1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出排名前7個國家的年發文量的變化情況,如圖3所示。這7國總的文獻輸出量接近全球總文獻輸出量的2/3,達到62.34%,因此其每年文獻輸出量的變化情況具有代表性。

圖3 1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出前7國家年發文量變化圖

從圖中可以看出,代表發展中國家的中國和印度,在該領域文獻輸出的年增長速率要明顯高于其它5個發達國家的平均水平,尤其以中國最為明顯。2000年左右中國在該領域年文獻輸出量便呈現出爆發式增長,2006年的年文獻輸出量超過美國 (2005年中國537篇,美國634篇;2006年中國649篇,美國607篇)。在此之后,無論是在該領域年SCI-E文獻輸出量,還是文獻增長率,均排名全球第一。2017年中國在該領域SCI-E文獻輸出量更是達到3420篇,約為美國3倍 (1204篇) 以及其余5個國家平均文獻輸出量的8倍。同樣的情況也發生在印度。印度近幾年在該領域年SCI-E文獻輸出量增長明顯,2017年在該領域文獻輸出量為621篇,僅低于中國和美國。照此發展,很有可能在未來超過美國。相比發展中國家,代表發達國家的其余5國在該領域年SCI-E文獻輸出量增長緩慢,僅美國有較為明顯的增長趨勢。綜合各方面因素,可以分析得出:發達國家在該領域研究相對比較前沿,科研平均水平高于發展中國家,這也能從圖4中h-index與每項平均被引次數看出。發展中國家的優勢在于其每年巨大的文獻輸出量與眾多的研究團隊,加上國家在這些基礎研究領域的持續投入,對該領域的貢獻以及研究水平會越來越接近全球的領先水平。

圖4 1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表數前15國家的h-index與平均被引次數統計圖

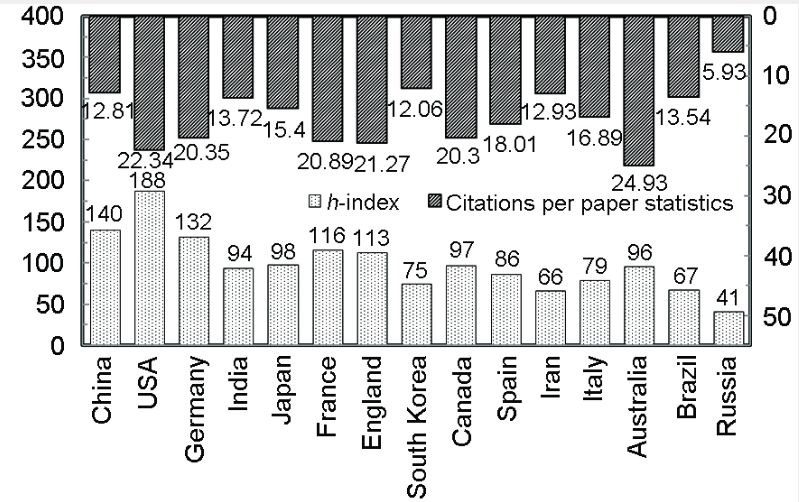

研究一個領域全球SCI-E文獻輸出總量可以直觀反映該領域的整體發展情況以及各個國家在該領域的投入情況,而從檢索結果中通過創建引文報告,分析一個國家的h-index值與平均被引次數可以從另一個角度看出一個國家科研水平的高低 (h-index值基于以“被引頻次”計數降序排列的出版物列表,值為h的索引表明有h篇文獻已被引用至少h次;每項平均引用次數為被引頻次總計除以集合中的結果數)。

圖4是1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表數前15國家的h-index值與平均被引次數統計圖。可以看出,美國、德國、法國、英國、加拿大、澳大利亞等發達國家的h-index值與平均被引次數比較均衡且處于一個比較高的水平,表明這些國家的研究工作給在該領域其它研究團隊的后續研究帶來了更多的啟發與幫助,也代表了這幾個國家在該領域的科研水平、科學家學術影響力或者期刊學術水平上處于國際前列。其中,h-index值排在前5位的國家是美國 (188),中國 (140),德國 (132),法國 (116),英國 (113)。平均被引量排在前5的國家是澳大利亞 (24.93),美國 (22.34),英國 (21.27),法國 (20.89),德國 (20.35)。由于h指數能夠比較準確地反映學術成就,h指數越高,表明論文影響力越大。平均被引量可以反映平均的研究水平。可以明顯觀察到的是,中國的h-index值排在第二,每項平均被引次數卻處于中等水平;澳大利亞的每項平均被引次數排在第一,h-index值處于中等水平;美國的h-index與平均每項被引次數兩項綜合最高。在此需要說明的是,由于中國、美國發文量較大,無法做出引文報告,圖4中中國與美國的h-index與平均被引次數數據是根據公式計算而來。

2.3 文獻發表類型與期刊貢獻分布

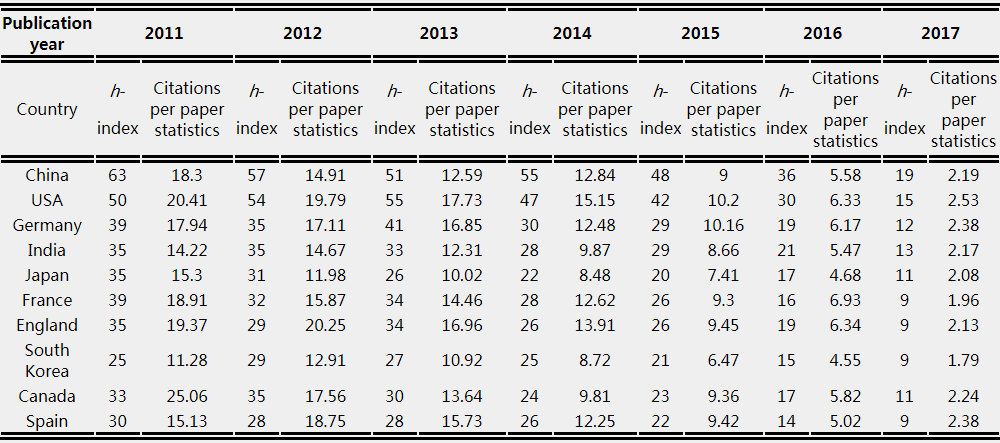

對于2011~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表數前10國家h-index與年平均每項被引次數的數據由表3已經給出。讀者可以從每年各國的h-index值與每項平均被引次數之間的對比獲取對應國家之間信息。至于為什么2011年后每年的h-index值與平均被引次數都在下降,可以從“睡美人”的觀點得到解釋:一些重大的科學發現和成果沒有被當時科學共同體的其他成員所接受而受到忽視;幾年后,這些成果才被人們重新發現,也即遲滯承認現象。

表3 2011~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表數前10國家h-index與年平均被引次數統計表

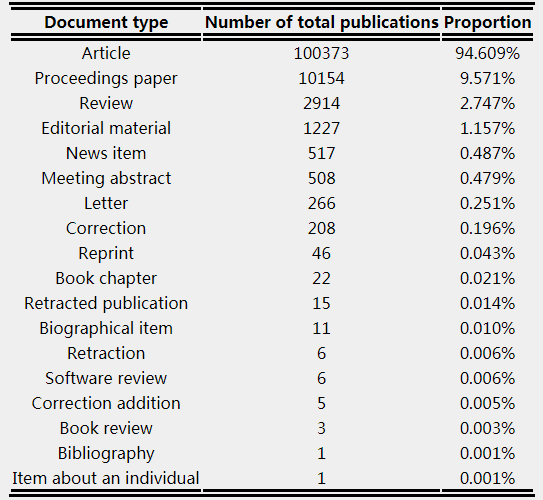

表4列出了1997~2017年間ISI識別的全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表類型分布,共列舉出18種文獻類型,其中論文 (100373篇) 是最常用的文獻類型,占到總發表文獻的94.609%;剩下17種文獻類型中文獻量超過500篇的有會議文獻 (10154;9.571%),綜述 (2914;2.747%),社論材料 (1227;1.157%),新聞 (517;0.487%),會議摘要 (508;0.479%)。有部分文獻的文獻類型不止一種,故統計的18種文獻類型所占比例總和要大于1。通常情況下,只有統計的100373篇原始論文用于進一步的文獻計量學分析,其余文獻類型應被剔除。本文中,考慮到分析文獻時間跨度大,文獻數量較多,其余文獻類型也能在一定程度上反映該領域的發展情況,故對除論文以外文獻類型的影響程度忽略不計。文獻類型一定程度上反映了本領域全球科研工作者的發文偏好,而作者投稿所選期刊在一定程度上也反映其自身的科研水平。

表4 1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表類型分布

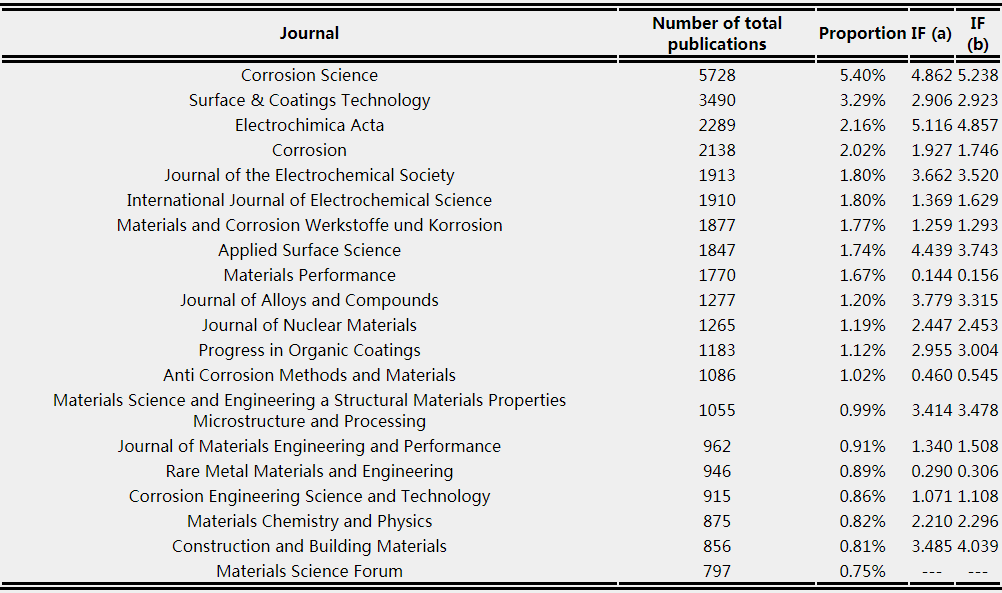

表5統計了1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻發表排名前20的期刊。可以看出,接受該領域文獻最多的5個雜志為《Corrosion Science》、《Surface & Coatings Technology》、《Electrochimica Acta》、《Corrosion》、《Journal of the Electrochemical Society》。考慮到各期刊接收該領域文獻數量多少并不能代表該期刊的真實影響力,在文獻接收量基礎上,統計了各期刊2017年期刊影響因子以及近5年期刊影響因子平均值。從統計結果來看,接受該領域文獻數前20期刊2017年期刊影響因子最高的3個期刊依次為《Electrochimica Acta》、《Corrosion Science》、《Applied Surface Science》。近5年期刊影響因子平均值最高的3個期刊依次為《Corrosion Science》、《Electrochimica Acta》、《Construction and Building Materials》。從2017年期刊影響因子的統計結果與近5年期刊影響因子平均值統計結果對比來看,期刊影響因子超過3的期刊中,《Electrochimica Acta》、《Journal of the Electrochemical Society》、《Applied Surface Science》、《Journal of Alloys and Compounds》這4個期刊的期刊影響因子處在上升階段,而《Corrosion Science》、《Materials Science and Engineering:A-structural》、《Construction and Building Materials》這3個期刊的影響因子有所降低。綜合該領域文獻接收量和影響因子,《Corrosion Science》和《Electrochimica Acta》是該領域影響力最大的期刊。需要補充的是,2006年開始,《Materials Science Forum》在Web of Science上沒有文獻收錄,無法統計該期刊2017年期刊影響因子與近5年期刊影響因子平均值。

表5 1997~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻接收量排名前20期刊

2.4 科研機構分布

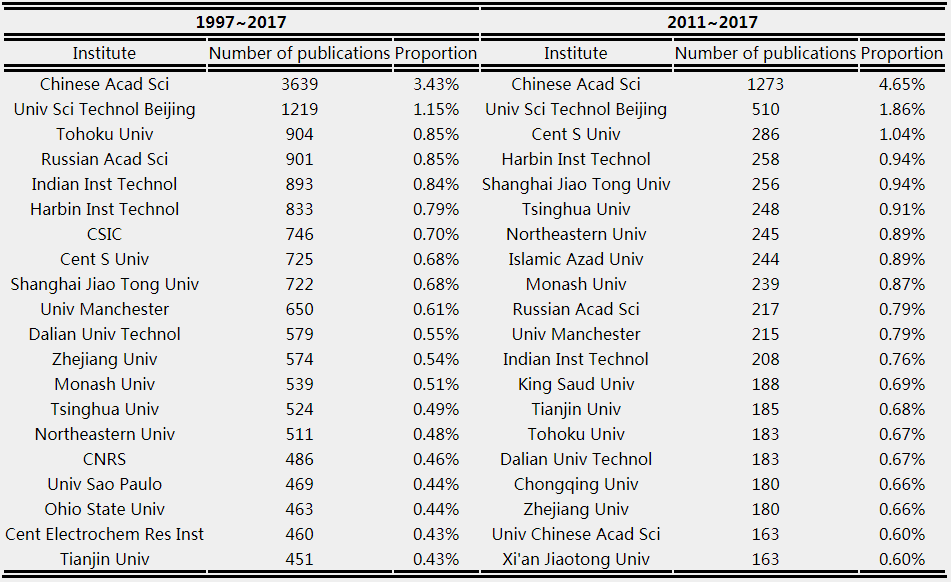

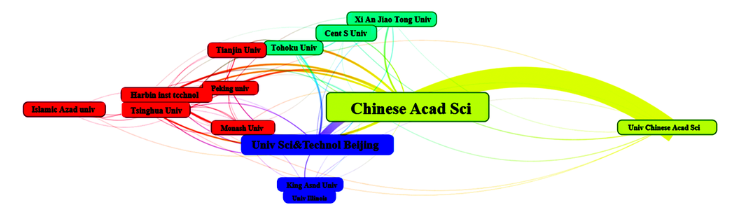

在得到的106127篇文獻中,有103559條記錄來自于29954個機構,有2569條記錄不包含機構信息。其中,發文量超過100篇的機構有316家,占到總機構數的68.37%;發文量超出500的機構有15家,占到總機構數的13.15%。表6展示了1997~2017年與2015~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前20的機構,圖5展示了2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前20機構聚類網絡圖。對2015~2017年間作分析是想對比得到近幾年在該領域新出現比較活躍的機構。從統計結果中可以看出,發文量排名前20的機構中,中國的科研機構或者大學占了絕大多數,尤其在2015~2017年間,文獻輸出排名前9的機構均來源于中國,與圖3中國近幾年在該領域文獻輸出量的迅速增長一致,一定程度上反映出該領域在中國的研究熱度遠高于其他國家,也顯示出中國近幾年在腐蝕與防護領域的主導地位。但圖4“>圖4中中國的平均被引次數和h-index值并不是最高,也反映出中國各研究機構研究水平還需要提高的一個事實。從機構的角度來看,中國科學院是文獻輸出量最多的機構,1997~2017年間發文總量為3639篇,占到總機構數的3.43%;2015~2017年間發文總量為1273篇,占到總機構數的4.65%。造成這個現象的主要原因是中國科學院為中國自然科學最高學術機構、自然科學與高技術綜合研究發展中心,在腐蝕與防護領域有著很專業的研究團隊。同時,發文量排名前5的國家 (中國、美國、德國、印度、日本) 中,只有日本的東北大學、印度的印度理工學院、美國的俄亥俄州立大學進入1997~2017年間發文前20機構統計結果,印度理工學院和日本東北大學進入2015~2017年間發文前20機構統計結果,可以得出結論:發文量排名前幾的國家中,中國、印度、日本在該領域的研究機構比較集中,分析原因是這幾個國家在國內有專門的研究機構進行該領域的研究,而美國、德國等國雖然總的發文量很多,但在該領域的研究機構卻比較分散。結合圖4”>圖4,還有一個原因是雖然美國、德國、印度、日本等國在該領域發文前20的機構不多,但其發文的文章質量較高。同時,從圖5中可以看出,隨著對腐蝕與防護領域相關知識體系研究的深入,近幾年機構間的合作已經變得越來越頻繁,圖中線的粗細與密集度反應了機構之間的合作強度。機構之間的合作與國家之間的合作類似。

表6 1997~2017年間與2011~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前20機構

圖5 2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出量排名前20機構聚類網絡圖

2.5 文獻學科分布

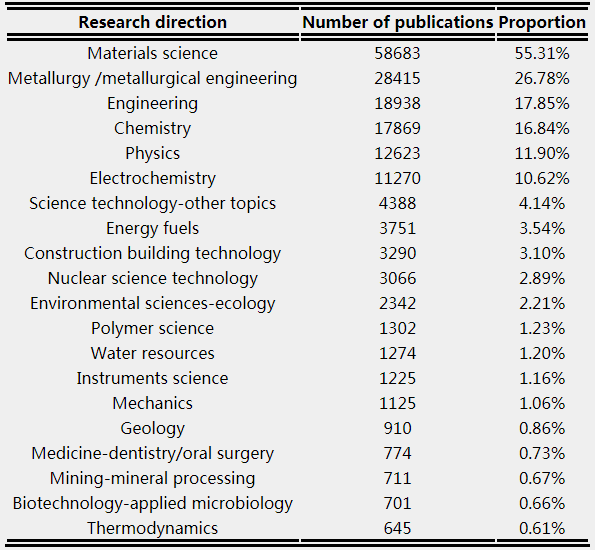

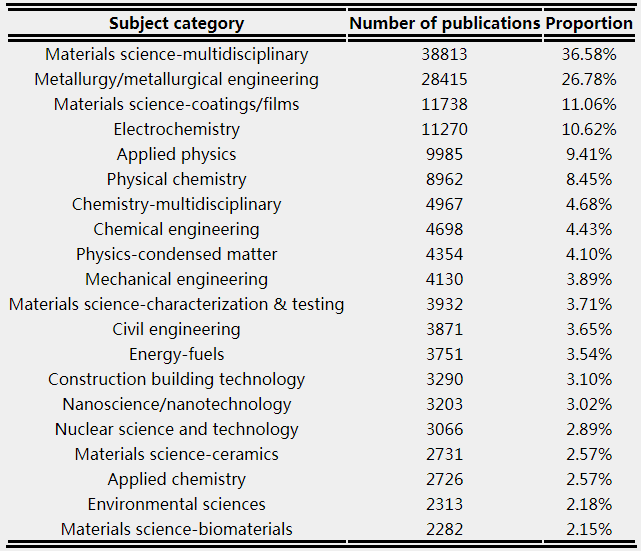

學科的交叉是科學發展的原始動力之一。又由于腐蝕科學是多學科交叉的邊緣科學,腐蝕科學涉及物理化學、金屬學、電極過程動力學、材料學、固體物理與表面科學等基礎學科,對腐蝕科學的研究會涉及到多種學科中的科學前沿問題。所以,分析與腐蝕科學領域相關的研究方向和學科類別,可以直觀了解與腐蝕科學領域聯系最為緊密的基礎學科,幫助剛進入該領域的科研工作者進行基礎知識的儲備,同時在一定程度上反映該領域的研究熱點。表7統計了1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻研究方向分布,106127篇文獻中有效文獻105943篇。從統計結果可以看出,腐蝕與防護領域的研究方向主要為材料科學、冶金/冶金工程、工程學、化學、物理、電化學,這幾個研究方向的發文量均超過10000篇,遠多于其它研究方向,構成了該領域熱點研究方向。

表7 1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻研究方向分布

從腐蝕早期定義來看,腐蝕指金屬在周圍介質 (最常見的是液體和氣體) 作用下,由于化學變化、電化學變化或者物理溶解而產生的破壞。后來隨著非金屬材料的迅速發展,比如聚合物、無機復合材料等,有人開始把腐蝕定義為“腐蝕是由于物質與周圍環境作用而產生的損壞”。從腐蝕的定義可以看出,對腐蝕與防護領域的研究離不開物理、化學、電化學、物理化學等基礎學科的知識儲備。同時,腐蝕學科作為一門應用學科,對材料的不斷研究,對工程技術的改良尤為重要,這點從該領域研究方向的統計結果就可以看出。在所有統計文獻中,有超過一半的文獻跟材料科學有關,有超過1/4文獻跟冶金/冶金工程有關。除了統計研究方向,本文還統計了1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻學科類別分布,如表8所示。從統計結果來看,腐蝕與防護領域發文量超過10000篇的學科有材料科學、冶金/冶金工程、涂料/涂層、電化學。除了這幾個學科,應用物理學、化學物理研究的也較多。分析學科類別與研究方向得出的結果基本一致,對材料、冶金工程、涂料涂層、電化學等方向的研究是該領域的重心所在。

表8 1997~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻學科類別分布

2.6 關鍵詞

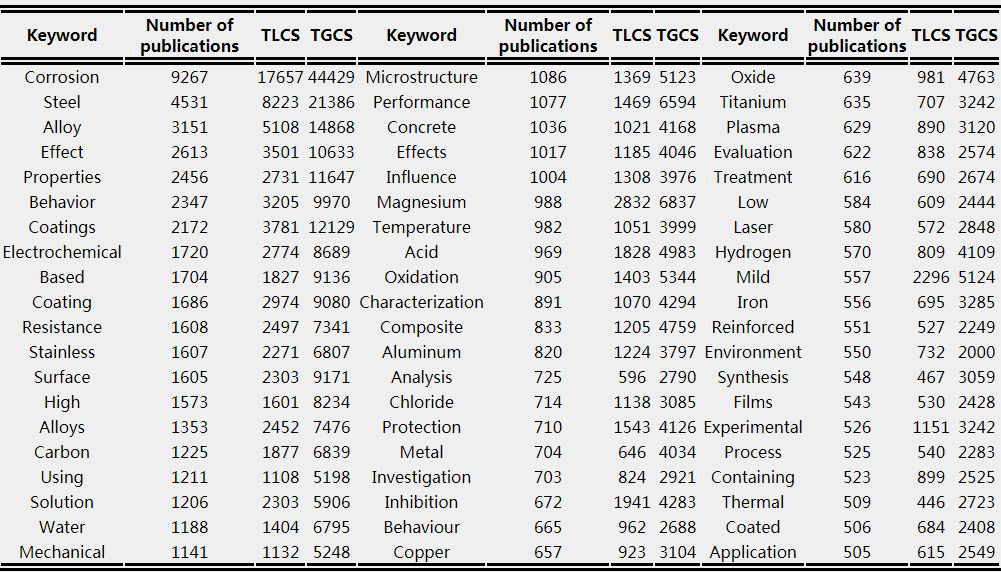

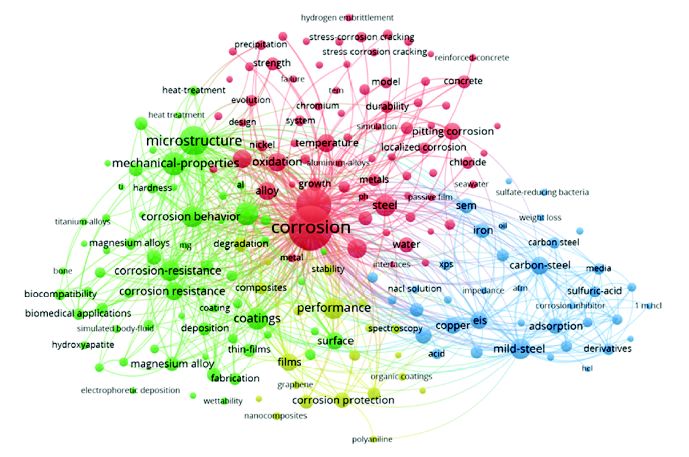

文獻的標題和摘要對讀者判斷文獻的參考價值非常重要,而關鍵詞是文獻的關鍵信息和知識點。一般地,一篇文獻中作者列出的關鍵詞只有3~8個,但是它們卻在很大程度上能反映論文的主題內容。在文獻計量學分析中,關鍵詞聚類分析是必不可少的一個環節。通過關鍵詞的定量、定性分析,可以了解一個領域目前的研究焦點,也會對科研人員就某個特定問題進行搜索提供較大的方便。考慮到1997~2017年間文獻量巨大,用以分析的關鍵詞不能很準確地反映目前腐蝕與防護領域的研究焦點,所以,在關鍵詞的分析上,時間段設置為2015~2017年,得到近3年腐蝕與防護領域SCI-E文獻27391篇。通過數據分析,共得到關鍵詞 (包含主題詞和自由詞) 17463個,對前60個關鍵詞做了定量分析,如表9所示。表9呈現了2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻關鍵詞分布、每個關鍵詞對應在文獻中出現的文獻數以及該關鍵詞對應的本地引用次數與總引用次數。為了更清晰地呈現出這些關鍵詞的聚類關系,本文同樣繪制了2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻前200關鍵詞聚類網絡圖,如圖6“>圖6,借此對腐蝕與防護領域的研究焦點進行分析。

表9 2015~2017年全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻關鍵詞分布

圖6 2015~2017年間全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻中前200關鍵詞聚類網絡圖

可以明顯看出的是,通過提取得到的關鍵詞在圖中被分成了4種不同的顏色,即4個不同的類別:

第一類 (紅色):200個關鍵詞中,第一類包含77個。通過關鍵詞共現分析表明,第一類中出現的關鍵詞主要跟材料的腐蝕行為有關,出現的關鍵詞主要有:腐蝕、行為、點蝕、局部腐蝕、大氣腐蝕、電化學腐蝕、高溫腐蝕、高溫氧化、熱腐蝕、晶間腐蝕、應力腐蝕開裂、氫脆、鈍化、開裂、擴散、變形、疲勞、生長等;出現的腐蝕介質或材料主要有:304不銹鋼、合金、鋁合金、水溶液、Cl-、鉻、鋼筋混凝土、鎳、管線鋼、海水、不銹鋼、鋅等;出現的表征方法有:X射線衍射、建模等。

第二類 (綠色):200個關鍵詞中,第二類包含了64個。通過關鍵詞共現分析可見,第二類出現的關鍵詞主要跟防腐的一些措施和手段有關,出現的關鍵詞主要有:耐蝕性、生物相容性、電化學腐蝕、電沉積、薄膜、摩擦、熱處理、微弧氧化、等離子體電解氧化、表面改性、耐磨性等;出現的材料有生物材料、陶瓷、涂料、涂層、復合涂料、復合材料、Mg、鎂合金、納米復合材料、超薄薄膜、Ti、鈦合金、羥基磷灰石等。

第三類 (藍色):200個關鍵詞中,第三類包含了38個。通過關鍵詞共現分析可見,第三類出現的關鍵詞主要跟實驗用的材料和測試手段有關,出現的關鍵詞主要有:碳鋼、低碳鋼、鐵、銅、酸、氯溶液、鹽酸溶液、NaCl溶液、硫酸鹽還原菌、石油、電化學阻抗譜、電化學、阻抗、阻抗光譜學、極化、掃描電鏡等。

第四類 (黃色):200個關鍵詞中,第四類包含了21個。通過關鍵詞共現分析可見,第四類出現的關鍵詞主要跟防腐材料的性能有關,出現的關鍵詞主要有:性能、腐蝕保護、碳、薄膜、石墨烯、納米復合材料、有機涂料、聚苯胺等。

可以分析得出,近幾年研究的熱點主要有:第一,研究鋁合金、不銹鋼、管線鋼、鎳鉻合金、鋼筋混凝土等材料腐蝕行為,比如研究這些材料的點蝕、大氣腐蝕、電化學腐蝕、高溫腐蝕、熱腐蝕、晶間腐蝕、氫脆等行為;第二,通過一些特殊的處理手段 (表面改性、熱處理、微弧氧化、電沉積、等離子電解氧化等) 提高涂料/涂層的性能,同時不斷研制一些新型材料,比如生物材料、復合涂料、復合材料、石墨烯、納米復合材料等,研究其耐蝕性能;第三,研究薄膜的制備以及性能優化。在實驗室中模擬外界環境時,用的比較多的是模擬海水溶液、酸性溶液、石油天然氣介質等。同時,經典實驗手段較多,如電化學性能測量 (測量開路電位、極化曲線、電化學阻抗譜等)、X射線衍射 (XRD) 等,實驗手段需要創新。通過圖6提取關鍵詞進行網絡分析,得出的結論與表8中關鍵詞的定量分析結果一致。如果單從表8定量分析的結果來看,對涂料、涂層、薄膜的研究是比較熱門的一個方向。

3 結論

(1) 1997~2017年間,全球腐蝕與防護領域SCI-E文獻輸出總量呈現出持續快速增長趨勢,這與各國持續投入巨大的人力和經費從事腐蝕防護領域的基礎研究有關。各國對該領域研究熱度持續升溫,其中,中國的文獻輸出最多,文獻輸出增長速率最快;美國的h-index與平均每項被引次數兩項綜合最高;中國科學院是該領域文獻輸出最多的機構;國際合作在國家之間與機構之間越來越頻繁,這有助于一個國家或機構在不斷提高科研水平的同時獲得國際間影響力。

(2) 通過期刊分析,綜合腐蝕與防護領域文獻接收量和影響因子,《Corrosion Science》和《Electrochimica Acta》是該領域影響力最大的期刊;通過發表語言分析,英語是該領域最通用的語言,英文文獻占到該領域總SCI-E文獻輸出量的95%以上;通過學科分析與關鍵詞聚類分析,近幾年研究的熱點研究方向主要為材料科學、冶金/冶金工程、工程學、化學、物理、電化學;研究的熱點內容主要有:研究鋁合金、不銹鋼、管線鋼、鎳鉻合金、鋼筋混凝土等材料腐蝕行為;通過一些特殊的處理手段 (表面改性、熱處理、微弧氧化、電沉積、等離子電解氧化等) 提高涂料、涂層的性能,同時不斷發現一些新型材料;研究薄膜制備及性能優化。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8148

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6486