一篇論文從成稿到見刊,需要多久?

快則幾個月,慢或好幾年……等待,成了科研人的常態。

作為學位授予、職稱晉升、項目結題之路上的“剛需”,論文發表卻困難重重。辛苦做實驗、寫報告、精益求精地潤色每一句話,完成論文已然耗費大量精力,但真正的“磨難”才剛剛開始。

提交的論文評審遲遲沒有消息,礙于禁止“一稿多投”的規則,大部分科研人只能等待,在等待中甚至有人因文章沒及時發出而延畢、錯過重要晉升機會。

面對審稿慢的窘境,學者Dritjon Gruda曾在Nature專欄發文表示,現存的單一期刊投稿后進行同行評議的審稿效率低下,極大影響了科技創新的進程和科學傳播的速度,“是時候廢除‘一稿多投’禁令了。”

各有難念的“經”

禁止“一稿多投”本來是為了避免版權混亂,保障正常的出版秩序。一般來說,論文審稿要經過初審,外審,復審,終審等環節,那么到底多長時間才能收到同行評審人和期刊編輯的反饋?據研究表明,同行評審平均需要 7 到 12 周,受多方面因素的影響,這個時間會上下波動,短則1個月,多則半年。

從期刊社的角度來說,編輯需要從大量投稿中篩選出符合期刊主題、質量和影響力的論文,要仔細審查論文的標題、摘要、正文、參考文獻等所有內容,以確保符合期刊的規范和標準,這一過程較為耗時。

同行評審也是論文審核中最耗時的部分,專家需全面審查論文的創新性、研究方法、數據分析和結論。高水平期刊因要求嚴格,常邀請多位專家評審,增加了復雜性和耗時。同時,專家資源有限,特別是對于一些比較冷門的研究方向,審稿專家更是少之又少,工作量大也導致審稿時間延長。

然而對于作者來說,等待評審的過程無疑是更煎熬的。不少科研人在社交媒體上表示,“審稿半年以內都不算什么,最長還有15個月的。”這種情況在學術界很常見。

和許多科研人員一樣,Dritjon Gruda也經歷過投稿后的漫長等待。他在上述專欄文章中分享到:“我們有一篇時效性很強的論文,被拖了好幾個月都沒有送審,給期刊發了很多封郵件,但毫無進展。最后只能撤回論文,轉投其他期刊,浪費了寶貴的時間。”

當需求側快速膨脹,學術論文審稿周期和審稿通過后排隊發表的時間越來越長,禁止“一稿多投”的“緊箍”仍在桎梏著學術界。

禁止“一稿多投”的轉機

回溯“一稿多投”禁令誕生的前數字時代,信息交流受限,版權問題嚴重,篩選紙質手稿的編輯和審稿人也很稀缺。隨著數字化時代的到來,有學者認為,這條規則似乎已經過時,探索“一稿多投”新模式的時機逐漸成熟。

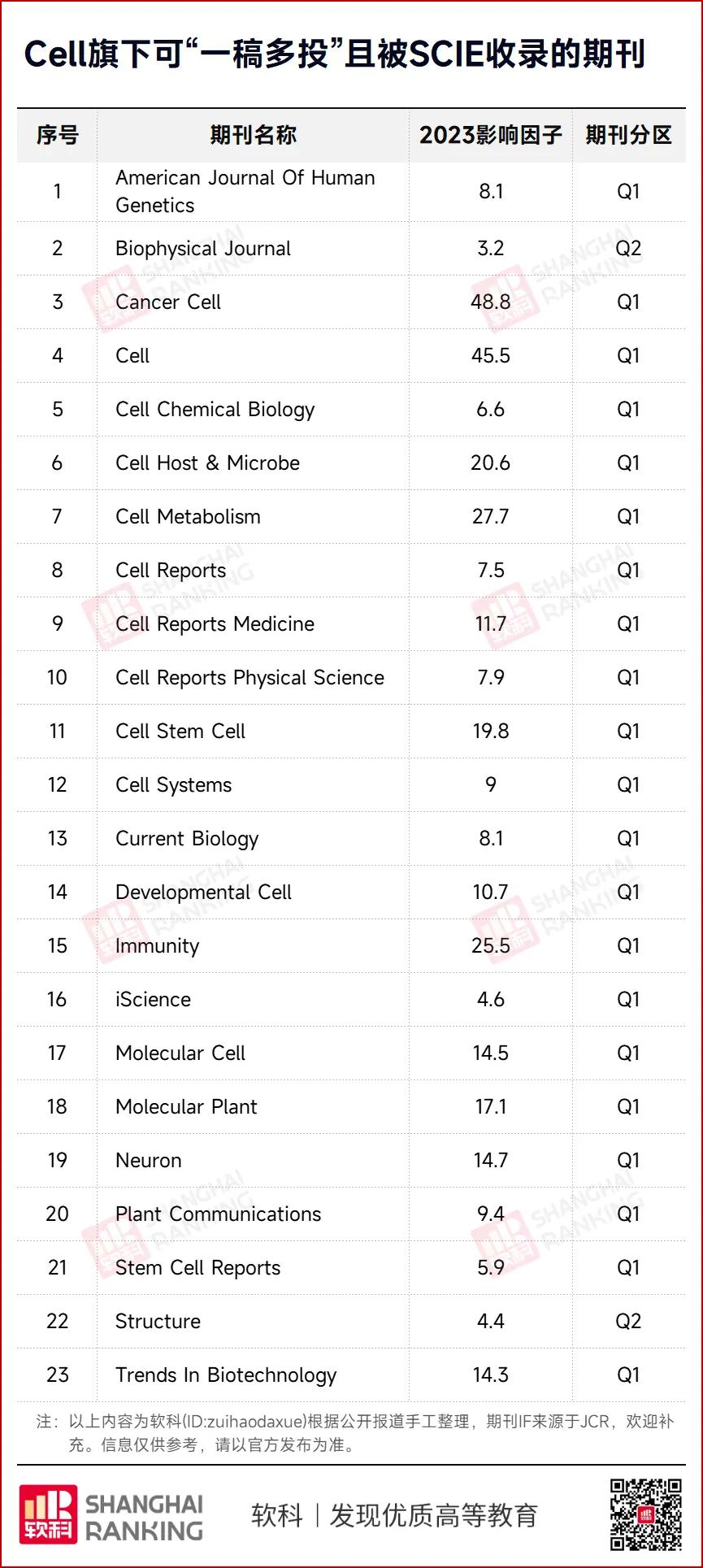

2023年,Cell出版社推出了多期刊投稿模式(Multi-Journal Submission,MJS),允許作者將一篇論文同時提交至出版社旗下的多種期刊,并且作者、編輯、審稿人可以在整個審稿流程中保持密切協商,不斷更新目標期刊簇,提升稿件與期刊的匹配程度,MJS模式為評審效率低下問題提供了可能的解決方案。目前,Cell旗下納入該模式的期刊共有30種,其中SCIE收錄23種。

今年5月,國際知名出版商Wiley宣布旗下10本期刊也加入創新預審稿平臺24hreview,支持“一稿多投”模式,期刊涵蓋腫瘤學、風濕免疫、肺科學、護理學、遺傳學、病毒學、微生物學、免疫學、炎癥學等研究領域。在該平臺上,作者一次可以選擇3個期刊同時預審,24小時左右即反饋“是否送審”的決定。

雖然國內絕大多數期刊社都明確拒絕“一稿多投”,但《中國腫瘤臨床》與Cancer Biology Medicine編輯部主任劉惠琴認為,“國內的出版社雖然無法達到國外這么大的規模,但我們可以采用聯盟的形式。其與相同領域的期刊成立聯盟,聯盟成員之間可進行文章和評審專家的資源共享,未來可能會實現聯盟內部期刊之間的'一稿多投'。”

不過,也有學者擔心,如果放開“一稿多投”會伴隨很多發表風險。

例如,目前各個出版社的投稿平臺都是獨立的,并沒有統一的投稿平臺。大家在處理稿件的時候依然都是“背對背”,在出版之前無法看到其他平臺的文章。如果多個期刊同時進行出版流程,一稿多發的風險依然存在,這會讓多家期刊耗費時間和金錢對同一篇論文做重復性工作。此外,在當前審稿人資源緊張的情況下,審稿人可能為多個期刊服務,“一稿多投”容易導致審稿混亂。

“一稿多投”禁令的廢與留之爭,其實也是期刊社和作者站在各自立場的不同訴求的反映。拋開利益需求,發文章的真正目的是分享研究成果,促進學術交流,期待未來論文發表的流程環節能得到進一步完善與升級,為學術圈的健康發展提供支持。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414