“學而知不足。”

1993年,新年的鐘聲還在回響,楊振寧接下了一所成立不到一年的高校名譽校長的聘書,并親自題寫了這句話,作為往后的校訓。

這所學校,就是東莞理工學院,直到如今,楊振寧仍是莞工的名譽校長。

2018年,楊振寧在莞工校領導赴京拜訪他時,感慨道,他跟東莞理工學院的關系,在國內和國外都是唯一的。

這份唯一,是楊振寧對莞工的期望,而這所剛過而立之年的年輕大學,也正如他期望的那樣,一路加速度向前。

扎根教學,勇于革新

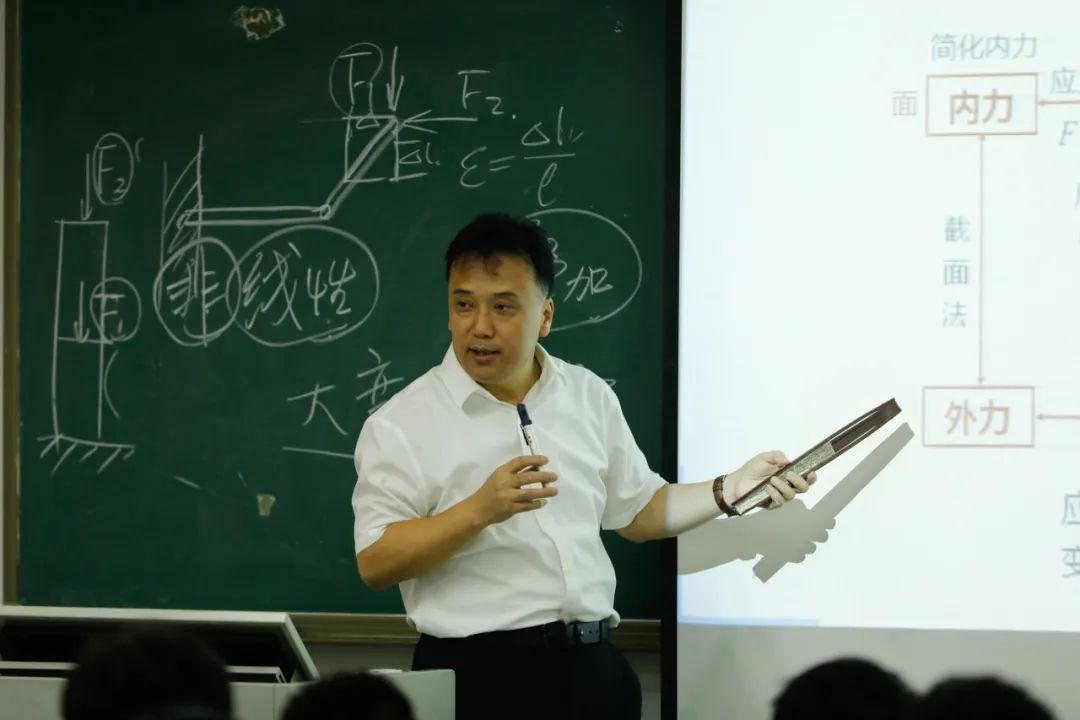

當吹風機吹向一張小紙條時,伴隨著風力的加強,小紙條會從垂直向下變為抖動狀態。很少有人意識到,這種日常,其實最能直觀地展示卡門渦街現象。

不過這一幕出現在了東莞理工學院校長馬宏偉的本科教學課堂。類似的生動演示是馬宏偉的教學常態,他總是說,“要把學生放在心里頭,要不斷提升教學能力和水平。”

所以在馬宏偉的帶領下,學校城市安全防災應急教師團隊入選了第三批“全國高校黃大年式教師團隊”,成為東莞首個獲此殊榮的教師團隊。

城市安全防災應急教師團隊是一個不同領域、不同學科交叉融合的大家庭,在馬宏偉看來,這是團隊最重要的特點之一,也是隊伍凝聚力所在。

而莞工一路從教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”試點高校,到廣東省重點支持的首批高水平理工科大學建設單位,又升級為全省唯一省市共建新型高水平理工科大學示范校的身后,正是這些和城市安全防災應急教師團隊一樣的來自不同領域的人才。

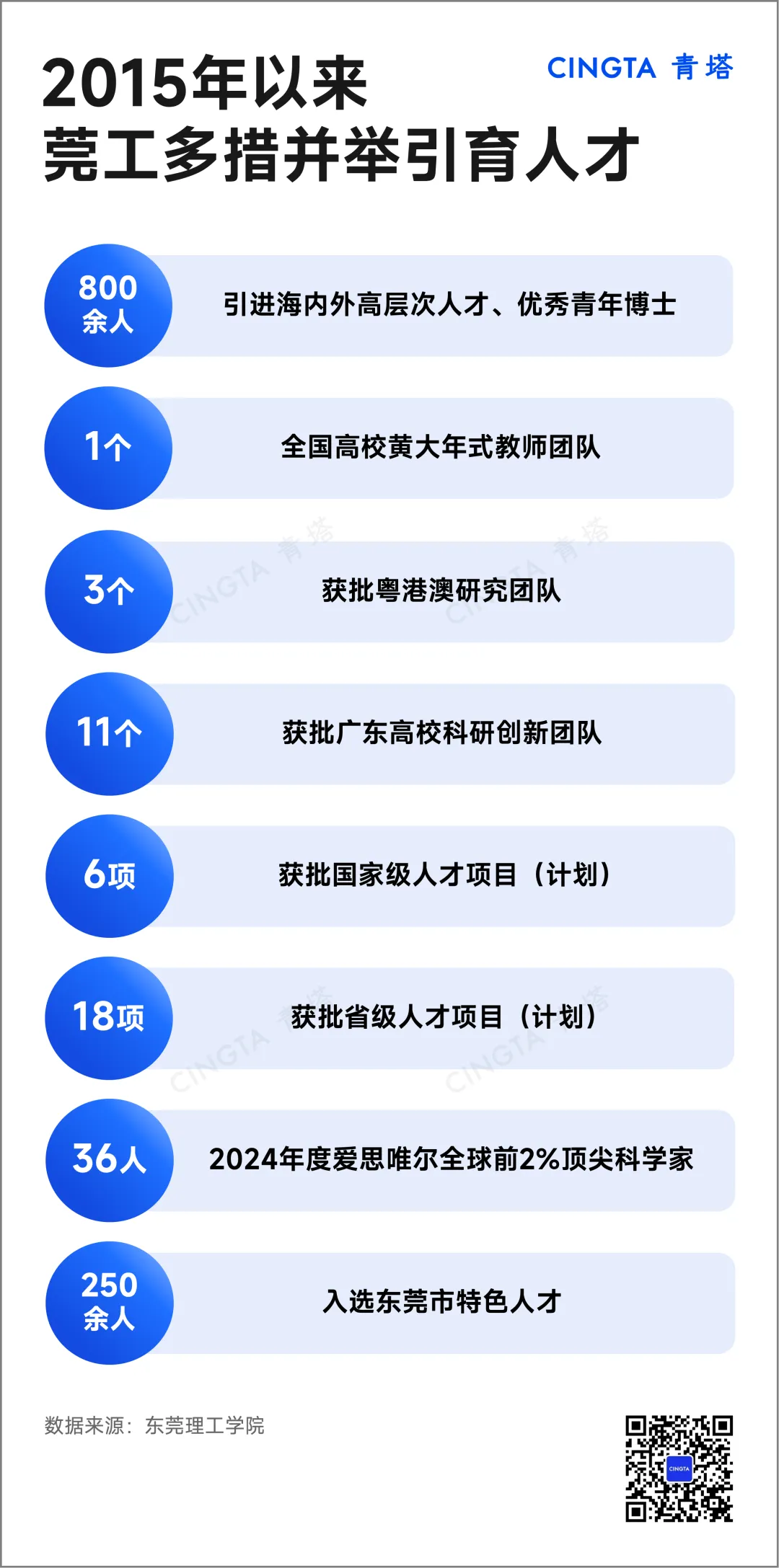

2015年以來,莞工引進海內外高層次人才、優秀青年博士等800余人,招收博士后近350人,培育人才先后入選全國高校黃大年式教師團隊,多次獲批粵港澳研究團隊等人才項目(計劃)。2024年,學校36位教師入選愛思唯爾全球前2%頂尖科學家榜單,東莞理工學院實施人才強校戰略卓有成效。

與此同時,團隊也在積極思考,如何將研究成果運用到人才培養當中。

城市安全防災應急教師團隊為了強化教學效果,多次開展教學改革,一步步引導學生針對應用場景中的實際問題,提出正確的解決策略。這種“授人以漁”的方式,也是莞工一直以來嘗試的培養方向。

2024年10月,莞工首屆“吳仲華班”正式開班,這個以我國著名工程熱物理學家、中國科學院院士吳仲華先生命名的班級,由莞工和中國科學院工程熱物理研究所聯合創辦,是“地方高校+國家隊”合作培養人才的新嘗試,遴選出的研究生們將有機會參與到國家級重大科研攻關項目中,鍛煉創新能力和解決復雜工程問題的能力。

這也是莞工在開設了國內首個“楊振寧創新班”——專門針對本科生開展拔尖創新人才培養后,針對研究生培養教育,再一次進行改革嘗試。

事實上,早在2020年,莞工就已與科研院所及大科學裝置聯合開展研究生培養工作,迄今為止已共同培養117名碩士研究生,并聘請65名科研機構的高層次人才擔任學校兼職導師。

“我們希望通過教育教學模式創新,讓學生們到更高平臺的實踐中去,真正培養出能夠服務國家戰略和產業發展的卓越工程人才。”馬宏偉對學校的目標,一步步成為了現實,“勇于革新,才能夠跟上時代發展的步伐。”

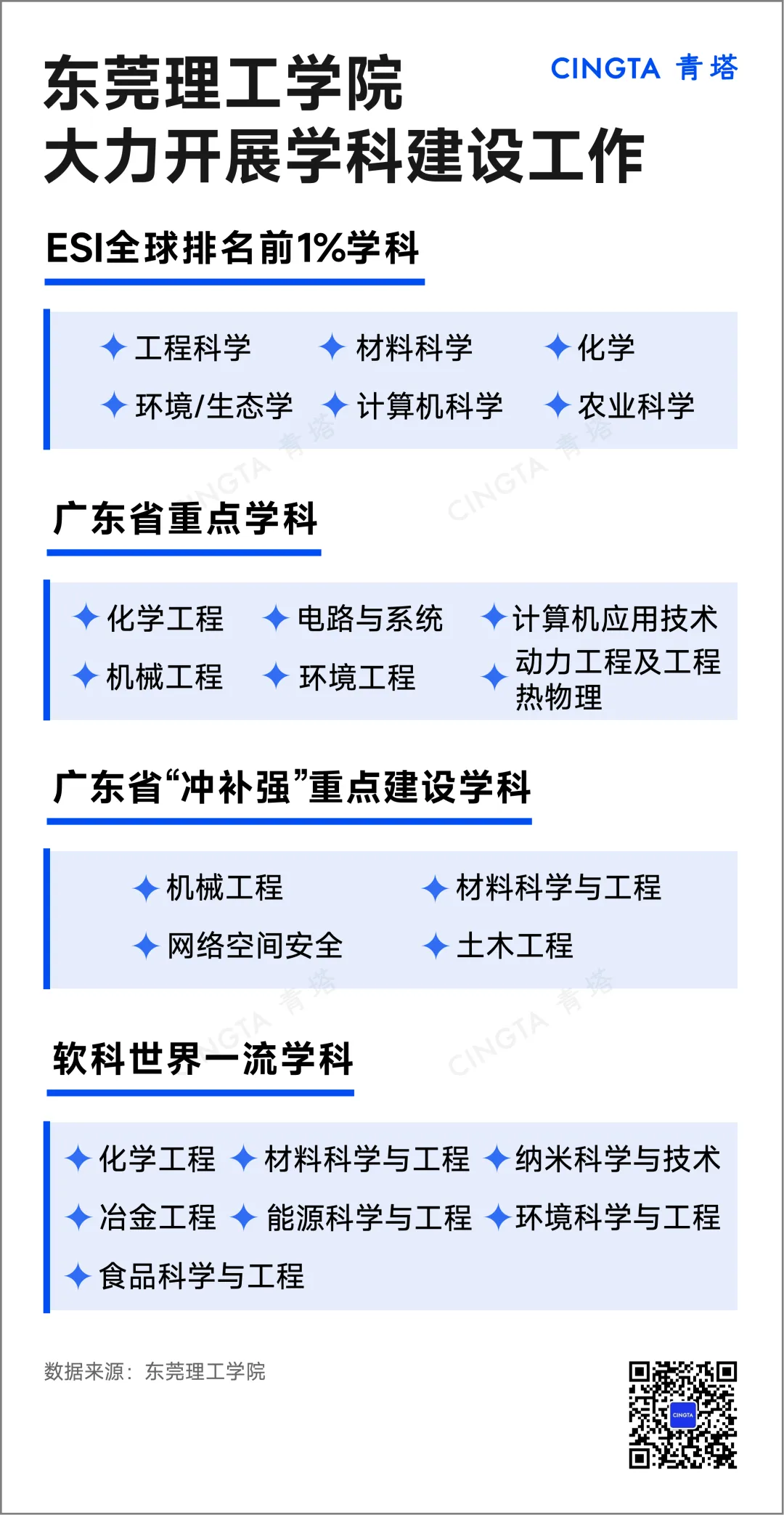

站在人才培養的基石上,莞工有著另一項迫切的愿景,那就是獲批博士學位授予單位。2021年,莞工正式獲批為省博士學位授予立項建設單位,如今,為著新一輪的博士點申報,擁有6個ESI全球排名前1%學科、4個學科入選廣東省“沖補強”重點建設學科、7個學科入選軟科世界一流學科的莞工,正在全力以赴。

東莞市中部有一個水庫,灑在水面的陽光,會和湖畔錯落有致的高樓玻璃一起,連成一片閃爍的金光。這里是松山湖科學城,一個充盈著全國乃至全球未來科技與創新的地方,東莞理工學院就坐落于此。

最近,莞工松山湖校區內出現了一座“圓球”型的神秘地標,這是我國首座面向防災應急的高校衛星地面接收站。離它不遠的地方,兩座一紅、一白的大橋模型靜靜矗立著。它們的原型分別是橋齡均超15年的廣州珠江黃埔大橋和東莞水道特大橋,正被城市長大橋梁結構健康監測系統默默守護著。

這兩個地標,凝聚著廣東省城市生命線工程智慧防災與應急技術重點實驗室的心血,組建起這個實驗室的,正是莞工的城市安全防災應急教師團隊。

東莞之外,由實驗室馬宏偉教授牽頭完成的“十三五”國家重點研發計劃“城市大規模建筑群地震災害風險智能感知系統研發”的成果——由結構智能監測儀、傳感器優化布設 震前抗力評估、地震損傷模式庫、震害快速評估及一體化云平臺等構成的一套基于高集成度、高性價比傳感器網絡的城市建筑群地震災害風險智能感知和快速評估系統,已在昆明、大理、西昌、康定、北京、天津、唐山、深圳、河源等9個城市的101棟建筑實現工程應用。

地震災害風險智能感知與災情評估一體化平臺

而與莞工一湖之隔,總投資超過23億元,我國迄今為止已經建成的單項投資規模最大的國之重器中國散裂中子源,一刻不停地探索著微觀世界,實驗室打造的另外一個重要成果——“濱海生命線工程智慧防災與應急技術研究平臺”則為其保駕護航。

背靠得天獨厚的區位優勢,莞工牢牢抓住了松山湖科學城發展的歷史機遇,積極參與國家大科學裝置建設,聯合中國散裂中子源科學中心獲批“廣東省高精度射線探測技術重點實驗室”“廣東省極端條件重點實驗室”。

同時,由東莞理工學院主導投入,與中國散裂中子源合作建設的國內首臺中子全散射譜儀 (東莞理工譜儀)順利通過驗收,面向全球用戶開放,在國際頂級學術期刊發表了一批高水平科研成果;中國散裂中子源關鍵裝備——中子衍射譜儀閃爍體探測器實現國產化,批量制造環節水平處于世界前沿。

依托各類平臺,2016年以來,學校承擔國家各級各類課題3396項,科研總經費約34.57億元,累計申請專利6664件,其中發明專利4187件,獲廣東省科技進步獎等省部級以上科研獎項22項,以主要完成單位獲國家技術發明獎二等獎、教育部技術發明獎一等獎。

在2024年的國家自然科學基金中,莞工的成績單依然亮眼,獲批項目40項,獲資助經費總額1345萬元,在東莞市獲批單位中數量位列第一。

這些勛章的星星之火,和松山湖科學城一起,連成了同一片閃爍的金光。

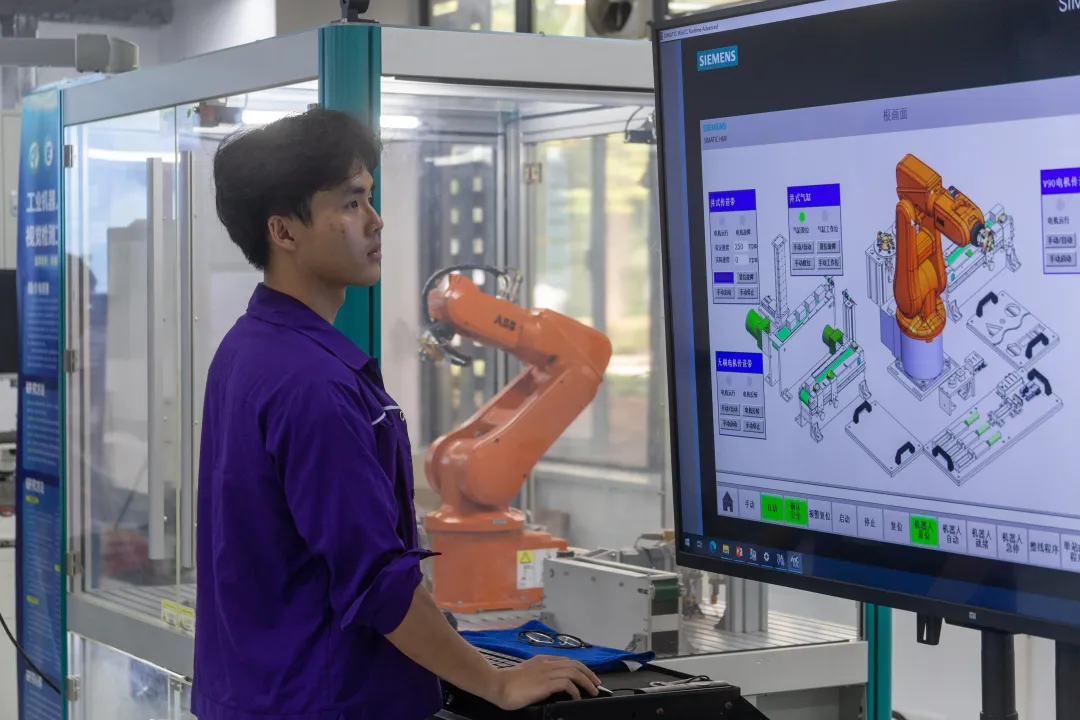

2024年12月18日,東莞市政府相關局辦、高校、企業事業單位代表齊聚松山湖,專門圍繞工業軟件卓越工程師培養進行了一場熱烈的交流研討。在這個以“引領卓越 智創未來”為主題的卓越工程師產教聯合培養交流大會暨2024工業軟件人才創新實踐研討會上,政、校、企三方達成共識、凝聚力量,要結合粵港澳大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區的建設和東莞深化兩岸創新發展合作總體方案的實施,不斷深化相關領域的卓越工程師培養。

在這其中,莞工發揮著舉足輕重的推動作用。

2023年8月11日,東莞國家卓越工程師創新研究院(以下簡稱為“國創院”)正式揭牌。在國創院籌建期間,處處可以看到莞工的身影:抽調教師參與籌建專班,參與制定研究院的建設方案以及各項扶持政策、組織架構、運行規章制度;探索校企招生、培養的工作機制和流程;建立企業庫和項目庫,挖掘企業需求……

成立后,國創院聚焦新一代信息技術領域,立足東莞支柱產業和戰略性新興產業發展需求,重點選定儲能新材料、智能制造、工業軟件、集成電路為建設主攻領域。其中,工業軟件方向正是由莞工牽頭,莞工計算機科學與技術學院(軟件學院、網絡空間安全學院)院長袁華強為該方向帶頭人。

2023年,國創院還與莞工、數字化工業軟件聯盟以及相關高校院所、科技企業共同組建了工業軟件(人工智能)卓越工程師創新中心,整合高校院所、科研機構、科技企業等優勢資源,開展有組織的科研攻關、有計劃的人才培養、有目標的成果轉化,打造“人才培養+科研攻關+成果轉化+企業孵化”的生態鏈。

目前,該中心已完成首屆61名研究生的招收工作,梳理了東莞龍頭企業的30余個項目需求,還計劃面向高校通過“揭榜掛帥”的方式進行項目配對組織。

東莞,這個全國第15個GDP破萬億、常住人口超千萬的“雙萬”城市,正在形成多個世界級先進制造產業集群,圍繞它“8+4”的產業體系,莞工近年來迭代升級了14個傳統專業,新增“微電子科學與工程”等17個專業,重點支持智能制造、防災應急、工業軟件、新型儲能等領域的學科,先后組建交叉科學研究中心、松山湖醫工融合創新中心,促進解決材料、力學、物理、信息和醫學等學科的交叉科學問題。

莞工國際微電子學院正是順應東莞半導體及集成電路產業發展而生的。這個成立于2021年的年輕學院,聚焦集成電路材料、設計、制造、封測、裝備、器件及應用等多個領域,與華為、中芯國際、OPPO、安世、天域、長工等龍頭企業開展深度合作,努力在區域經濟發展的浪潮里中搶占先機、貢獻力量。

東莞這個巨大的“世界工廠”,也是莞工促進產教融合的豐饒土壤。

2024年7月,莞工機械工程學院的專碩新生游星凌接到了提前到校的通知,他要和其他專碩新生一起揭榜領題,張榜題目則是263家企業在產業發展中出現的實際問題。隨后,他們將進入企業開展為期3-6個月的實踐,完成選題實踐工作。

游星凌的實踐選題是射頻超導腔自動化裝配系統開發,現在的他在惠州先進能源科學與技術實驗室,每一天的實習經驗,都在提升著他解決復雜工程問題的能力。

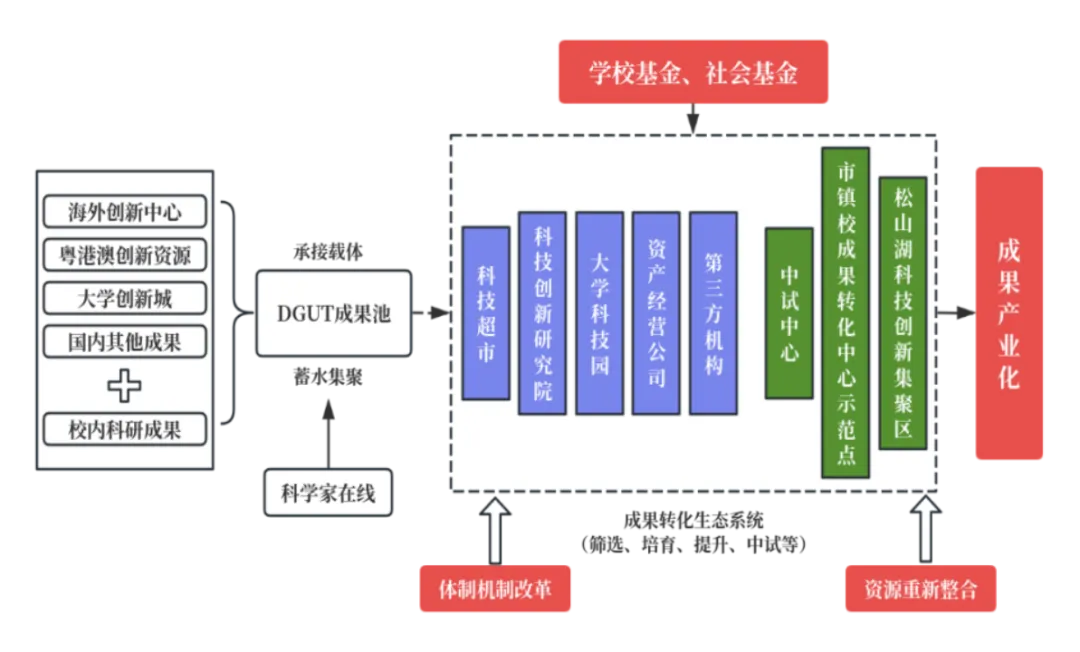

莞工打破著產業與高校間的壁壘,正是在此基礎上,學校構建出一流的科技成果全鏈條轉化體系。

如此具有莞工特色的成果轉化體系,顯然是行之有效的。學校國際微電子學院和深圳納微朗科技有限公司聯合研制的半導體發光二極管 (LED) 紅橙黃綠青藍紫七彩光就已實現產業化,被廣泛應用于照明、顯示、背光、醫療、農業、通信等領域。

這些轉化后的成果,被莞工賦予了另一層深意。

普寧市冷美村一年創收350萬元,村集體增收約7萬元,依靠的是莞工成功打造的“源巴稻”大米品牌;韶關市供電局拆裝電能表通訊模塊時節約下的144萬元人工成本,背后是莞工運用3D打印技術研制出的拆卸工具……

近些年,莞工高位謀劃廣東省百校聯百縣助力“百縣千鎮萬村高質量發展工程”行動,為結對縣域量身定制產業升級的妙招,用自身迸發的血脈,振興著腳下這片廣袤土地。

此時再回看楊振寧寫下的那句“學而知不足”,冥冥之中仿佛應和著莞工一路以來的發展。2018年的那次訪問,楊振寧其實還說了一句話,“我看見了學校的成長,我相信以后10年這所大學還將有更重要的發展。”

現在,這句話正在成為現實。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414