中央發文:分類推進高校改革發展!

2025-02-05 13:41:15

作者:青塔 來源:青塔

分享至:

近日,中共中央、國務院印發《教育強國建設規劃綱要(2024-2035年)》。其中明確,要分類推進高校改革發展,按照研究型、應用型、技能型等基本辦學定位,區分綜合性、特色化基本方向,明確各類高校發展定位,支持理工農醫、人文社科、藝術體育等高校差異化發展。

20世紀90年代以來,我國高等教育規模大幅增加,2023年高等教育毛入學率達到60.2%,在學總規模4763.19萬人,迅速成長為世界上最大規模的高等教育體系。

與此同時,我國高校趨向外部規模發展、同質化辦學等問題卻也日益凸顯,人才培養難以適應當前我國經濟社會發展的多樣化需求。

隨著我國高等教育邁入內涵式發展階段,以及新一輪科技革命和產業變革的深入發展,堅持分類發展、避免“千校一面”,成為我國高等教育綜合改革的重要課題之一。

分類管理,辦出特色

事實上,早在2010年,中共中央頒布的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》中便提出,建立高校分類體系,實行分類管理。發揮政策指導和資源配置的作用,引導高校合理定位,克服同質化傾向,形成各自的辦學理念和風格,在不同層次、不同領域辦出特色,爭創一流。

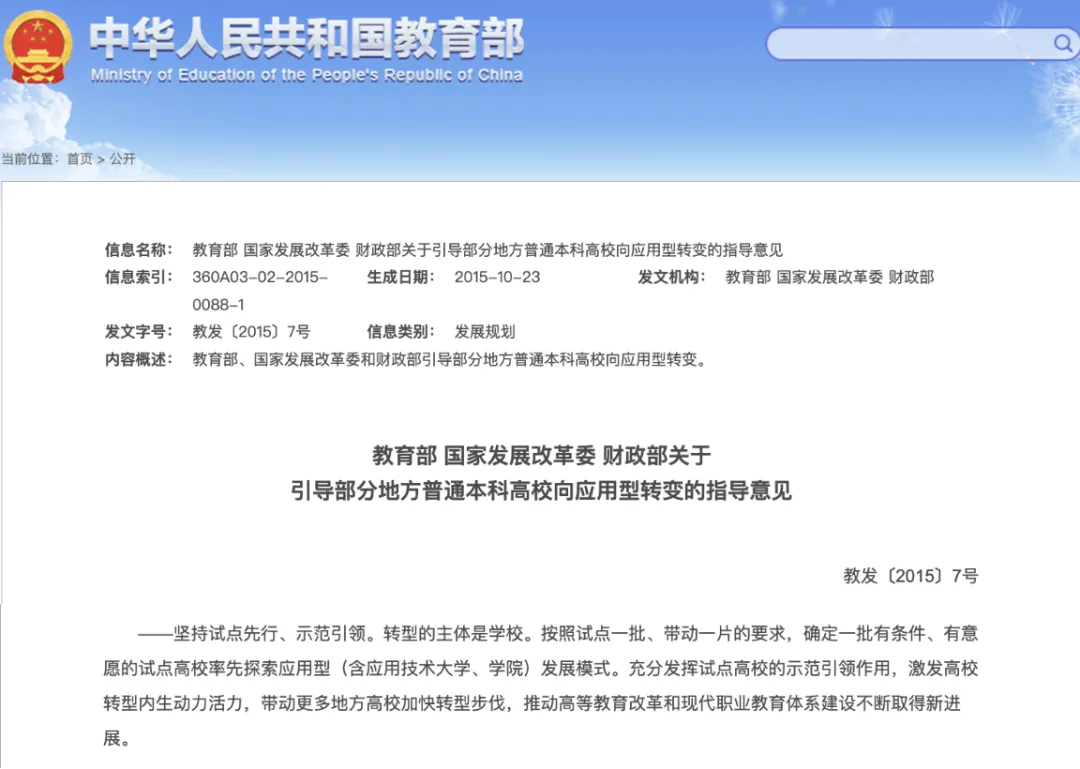

2015年,教育部等三部門發布《關于引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》。其中也明確提到,按照試點一批、帶動一片的要求,確定一批有條件、有意愿的試點高校率先探索應用型(含應用技術大學、學院)發展模式。

2020年,中共中央、國務院印發的《深化新時代教育評價改革總體方案》,再次強調要“推進高校分類評價,引導不同類型高校科學定位,辦出特色和水平”。

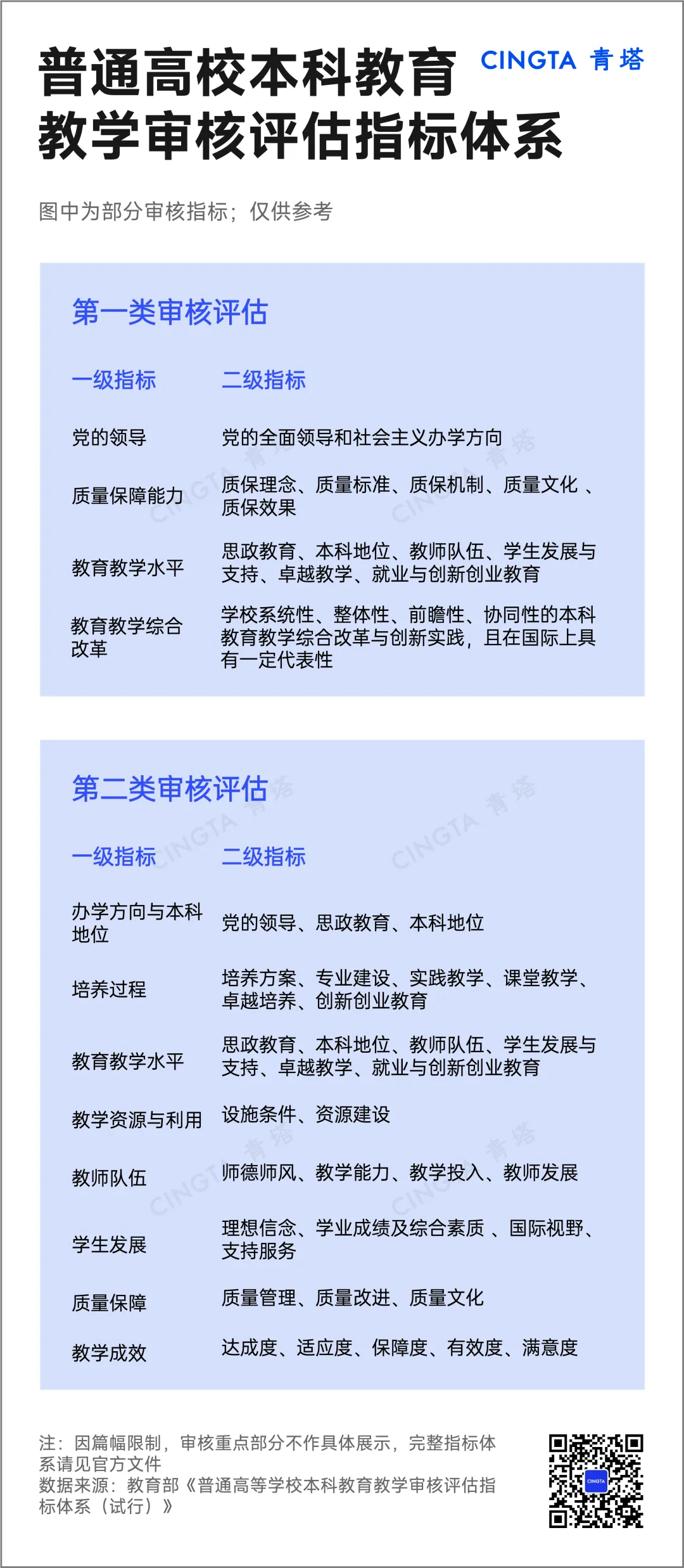

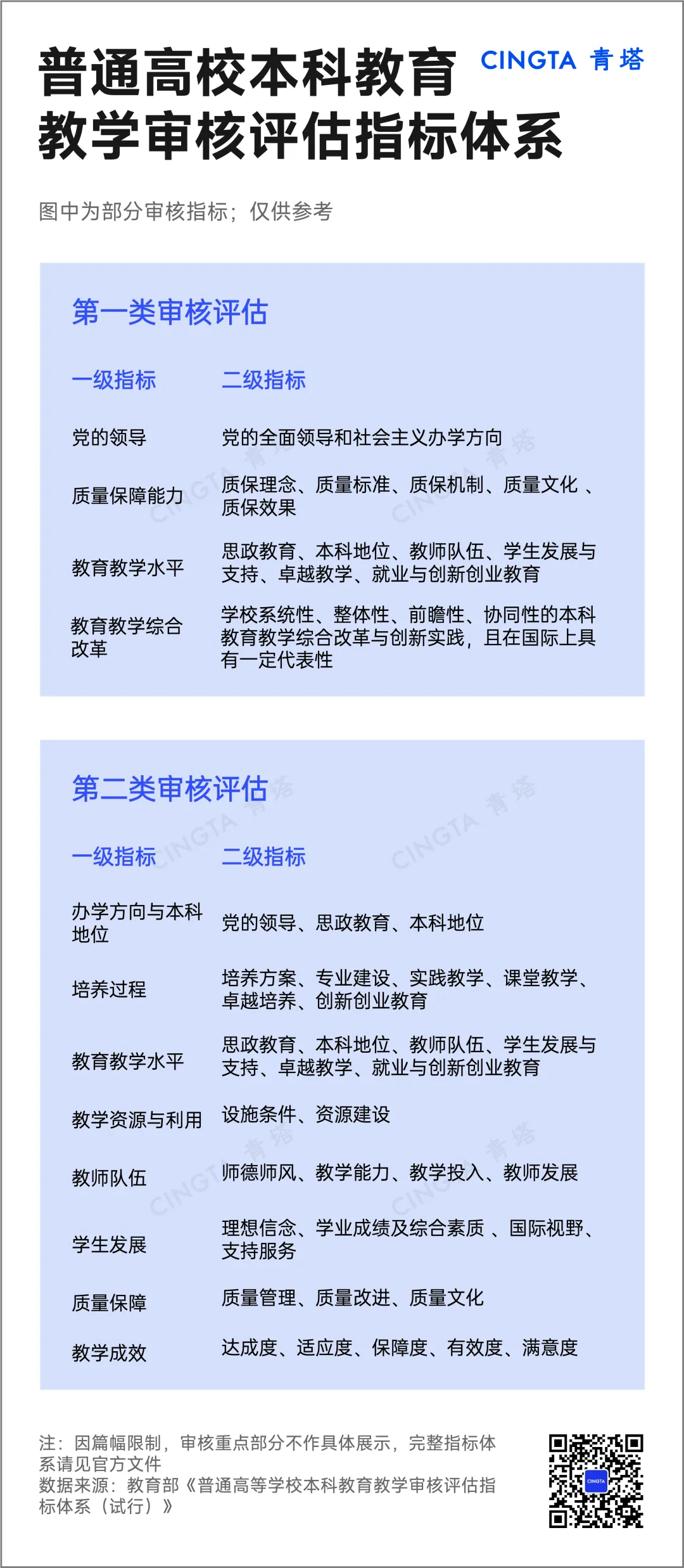

2021年2月,教育部印發《普通高等學校本科教育教學審核評估實施方案(2021—2025年)》,要求本科教育教學實行評估分類。這一舉措,被視為我國高等教育評估領域探索分類評價的肇始之筆,也是新一輪審核評估的突出亮點之一。

根據《方案》,該輪審核評估分為兩類,高校可自主選擇。其中,第一類審核評估針對具有世界一流辦學目標、一流師資隊伍和育人平臺,培養一流拔尖創新人才,服務國家重大戰略需求的普通本科高校;第二類審核評估則分別適用于以學術型人才培養為主的高校、以應用型人才培養為主的高校、首次參加審核評估的高校。

除此以外,《關于深化教育體制機制改革的意見》《關于深化新時代高等學校評估改革方案》等多個國家級文件,也都提到了推進高校分類管理、評價與發展的相關意見。

多地先行,探索實踐

在中共中央和國家部委的倡導推動下,2010年以來,上海、浙江、北京、廣東、吉林和山東等多個省市,也陸續開展了高校分類發展與評價的探索與實踐。

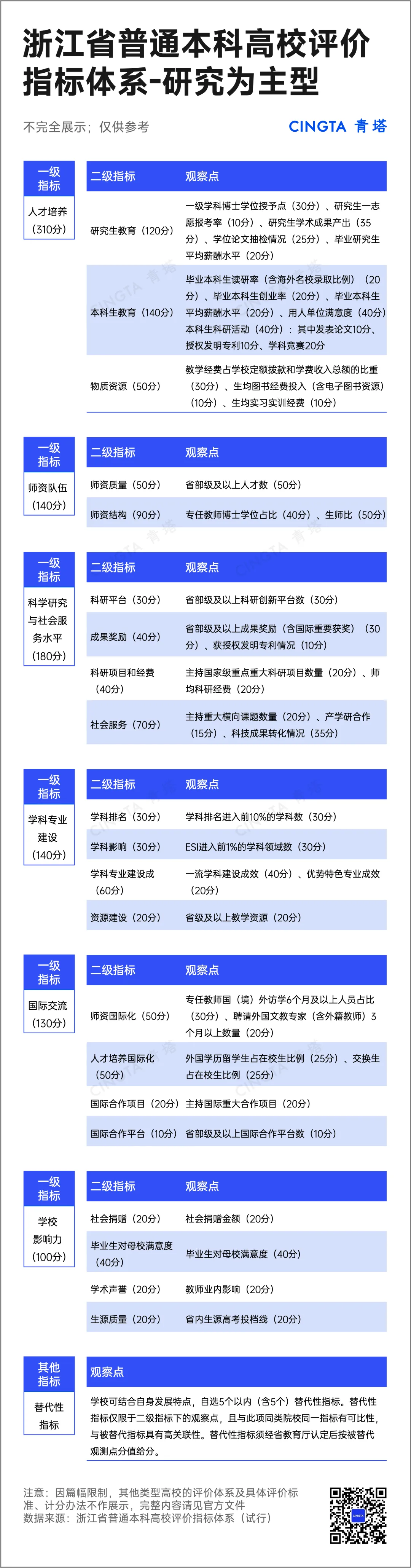

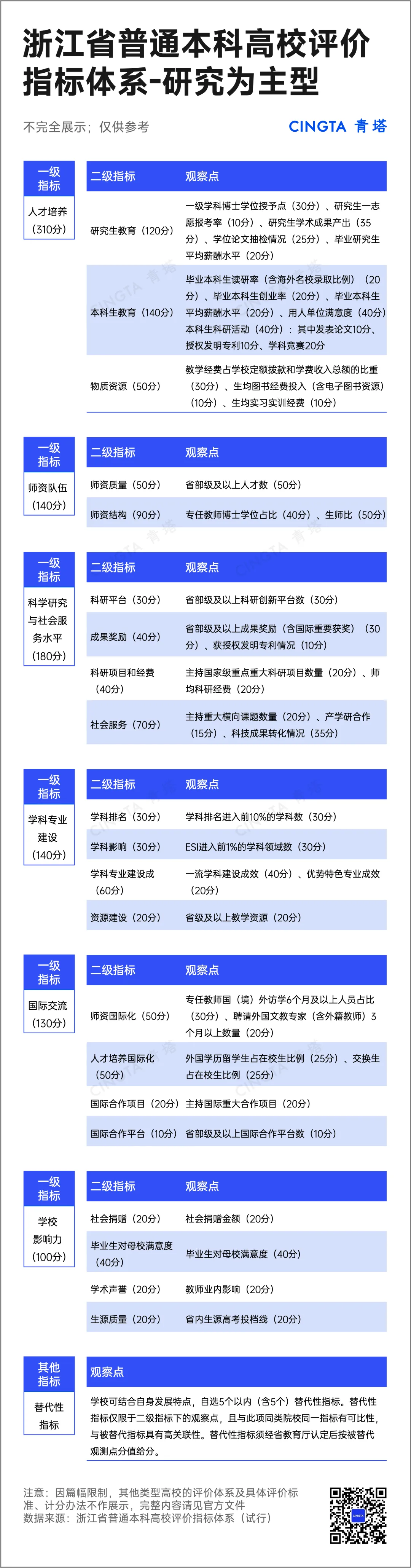

2016年,浙江省教育廳發布《普通本科高校分類評價管理改革辦法(試行)》,將高校分為綜合性研究為主型、多科性研究為主型;綜合性教學研究型、多科性教學研究型;綜合性教學為主型、多科性教學為主型6類。該指標體系則包括一級指標、二級指標、觀察點、評分標準和計分辦法4部分。一級指標均相同,包含高校人才培養、師資隊伍、科學研究與社會服務水平、學科專業建設、國際交流和學校影響力6個方面;二級指標有差異,區分度重點體現在觀察點、評分標準和計分辦法以及分數權重劃分上。比如,在“本科生教育”二級指標下,研究為主型、教學研究型的觀察點“本科生讀研率”為20分,教學為主型則沒有這項指標,取而代之的是高達50分的“畢業生1年后跟蹤就業率”。

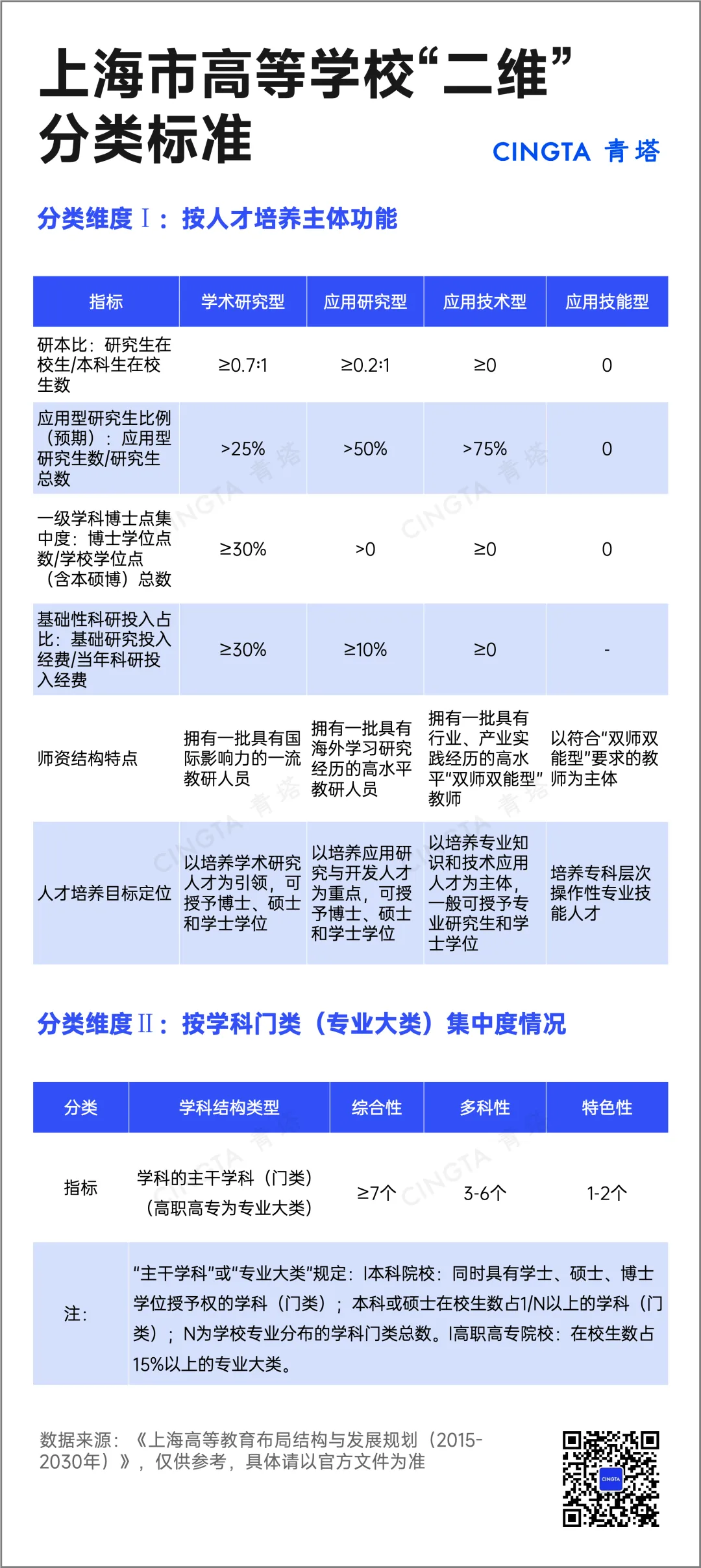

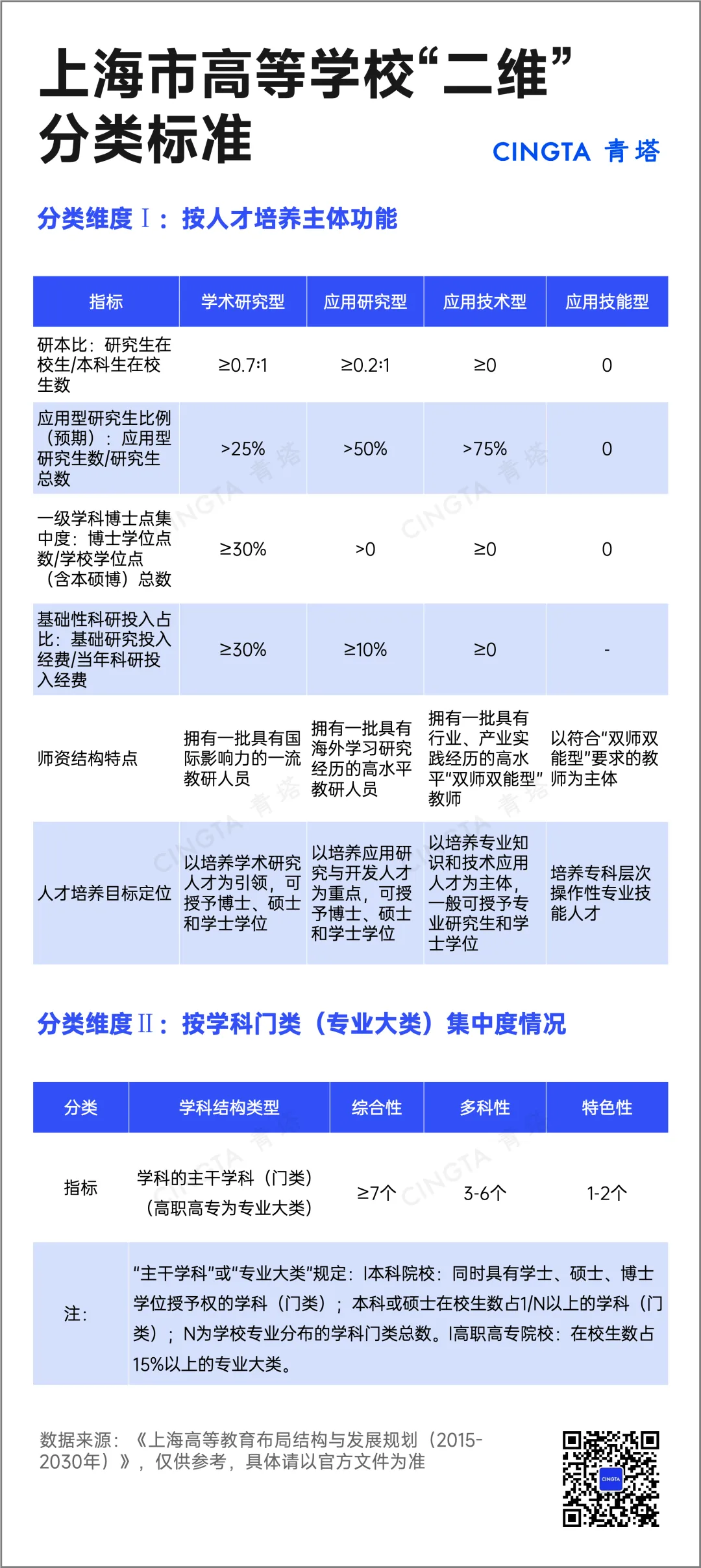

而從2014年起,上海市級層面便先后發布了多個與高校分類相關的文件。2018年,上海市教委出臺《關于深入推進上海高校分類管理評價,促進高等教育內涵式發展的指導意見》,由此標志著上海高校分類評價指標體系正式完成,同年推出《上海高校分類評價指標(試行)》,開始對上海62所高校進行評價。評價結果在高水平大學建設遴選、內涵建設經費分配、市屬高校黨政負責干部考核等多方面進行運用。據介紹,上海高校分類評價指標體系以中國特色高等教育五大職能為基礎,以“十二宮格”的分類模式,設立學術研究型、應用研究型、應用技術型、應用技能型四種類型高校的共性指標和個性指標。共性指標涉及價值導向、人才培養、科學研究、社會服務、特色發展等方面,包括黨對高校的領導、立德樹人、教學保障、服務全民終身學習、辦學特色案例等內容,共計13個指標,占總指標的40%左右。

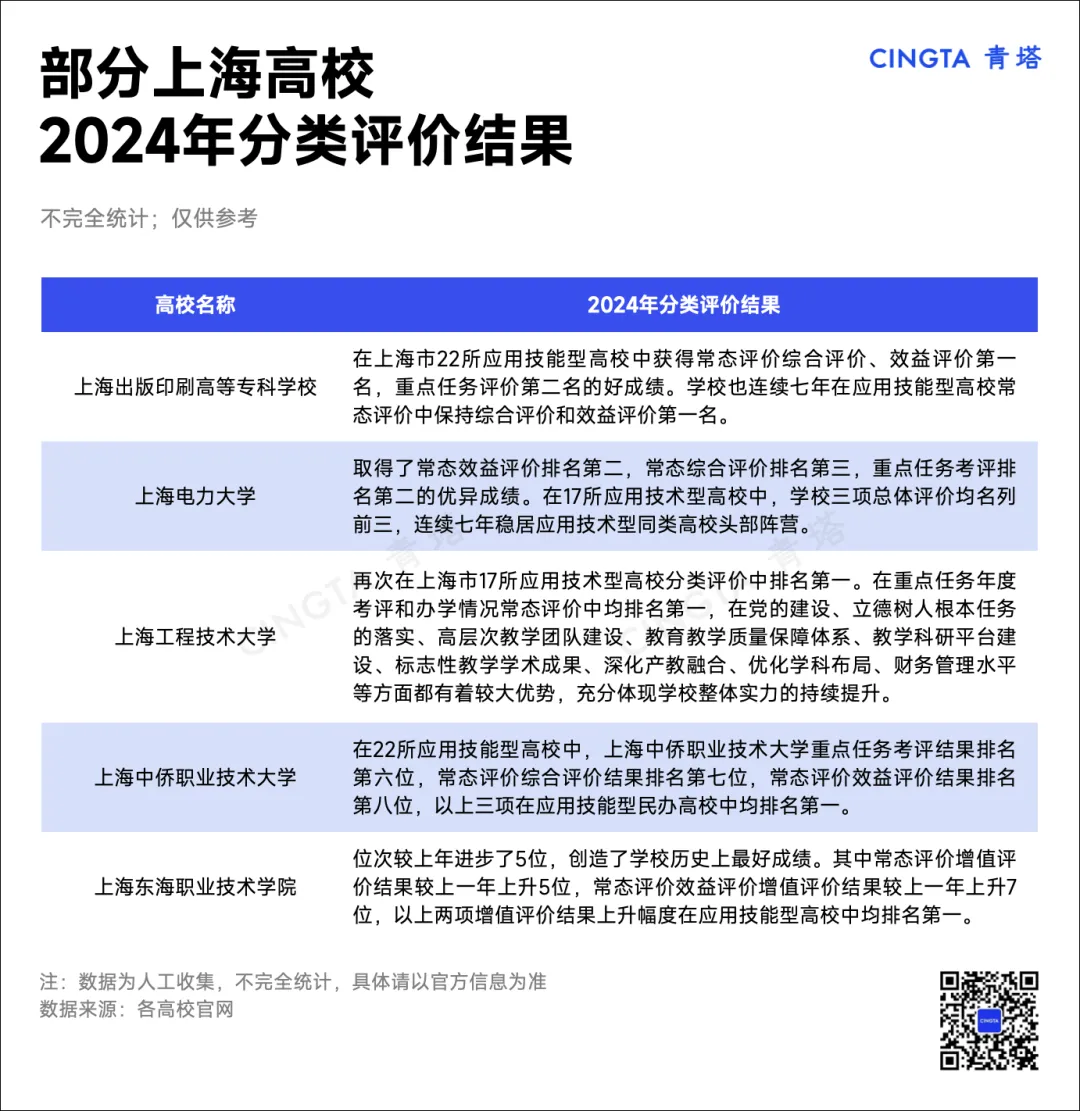

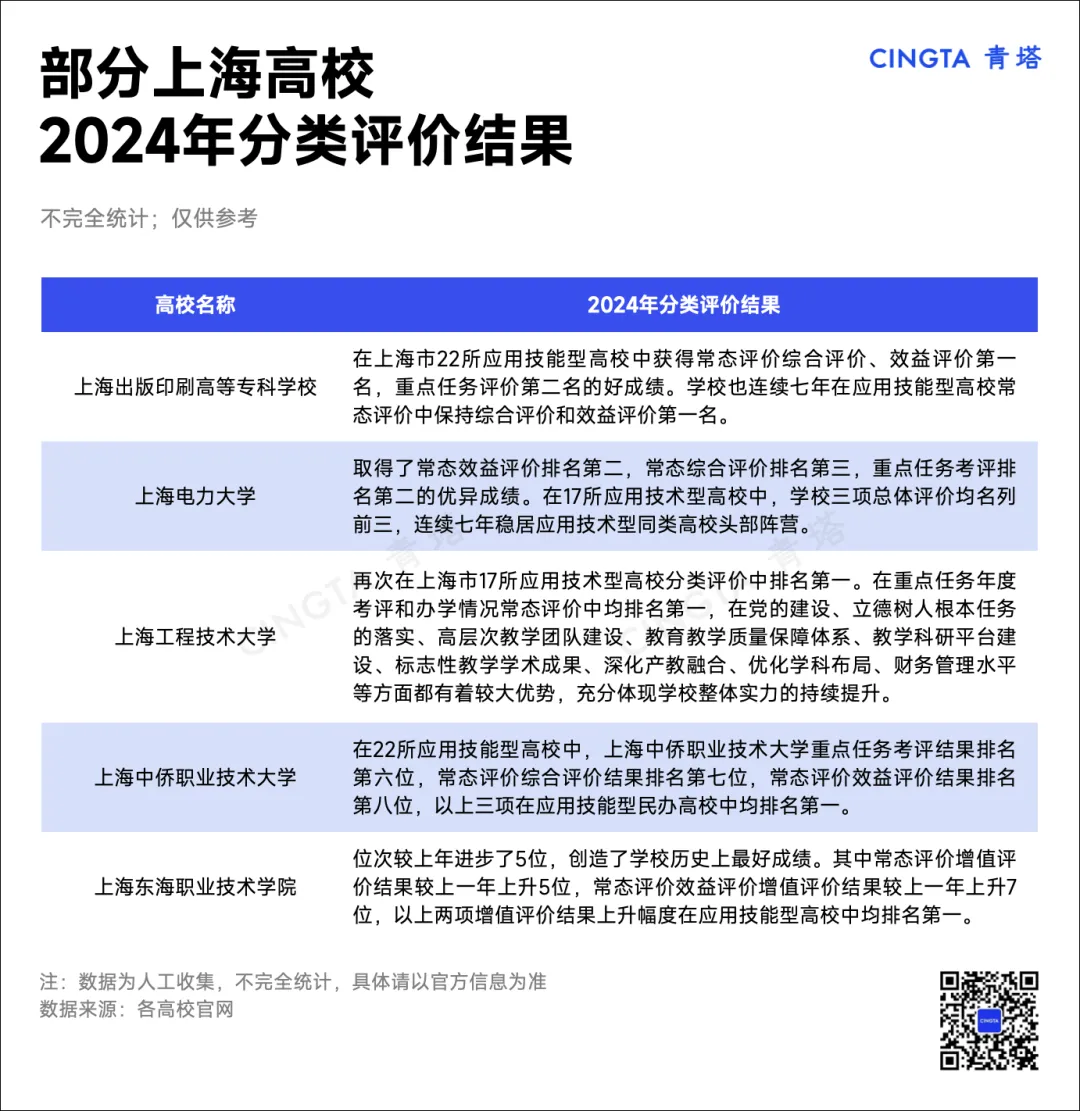

經過多年推行,上海高校實現了“四列縱隊”分類發展的態勢,同類高校之間的良性競爭氛圍日益濃厚,高校的發展目標也更加精準。去年12月,上海市教委正式揭曉“2024年上海高校分類評價”的榜單,多所高校傳來捷報。例如,上海出版印刷高等專科學校在22所應用技能型高校中獲得綜合評價和效益評價第一名,學校也連續七年在應用技能型高校常態評價中保持第一名;上海工程技術大學則在上海市17所應用技術型高校分類評價中排名第一,在重點任務年度考評和辦學情況常態評價中均排名第一。

實踐證明,在分類評價的引導下,一批上海高校已經找到各自的“跑道”,實現了更有特色、有質量的發展。在我國從高等教育大國向高等教育強國發展轉變的歷史階段,走向注重多種類型特色辦學的分類發展,是提升高等教育質量的內在需求。2024年7月,教育部黨組書記、部長懷進鵬也曾指出,經濟社會發展實際上對學校和人才的需求是多樣的,在高校中既需要“全能選手”,又要有“單項冠軍”。從多地的實踐來看,高校分類評價改革舉措已經取得了一定的實效。然而,直到今天,追求綜合化、追求研究型、追求獲得更高等級的學位授予權,仍然是不少高校難以遏制的沖動。在北京大學教授施曉光看來,要破除單一的價值取向,政府、高校、教師、學生、社會這五大評價機制都需要重新確立。其中,政府要破除功利化、短視的評價,建立科學、長效的評價機制;高校要破除“唯分數論”,提倡素質教育、立德樹人;教師要破除重科研、輕教學,重視教書育人的行為;學生要破除片面發展,強調“五育并舉”;社會要破除文憑至上,強調以品德和能力為本。同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻則指出,每所高校所能承擔的使命、任務和功能都具有差異性。因此,不必強求同一類型的高校使用同一套固化的評價指標體系。可以逐步探索政府與高校間通過合同或協議的方式,議定發展目標和重點任務。“如此,高校分類評價就可以將高校承擔任務的達成度作為重要的衡量標準,也可以將任務指標、水平指標和狀態指標分列,最終做好綜合評價。這種做法并不是強化政府對高校的行政干預,而是激發高校的自主活力,更積極、主動地回應國家和區域戰略需求,在服務經濟社會高質量發展方面展現更大的主動性。”張端鴻這樣表示。建立動態調整機制,也被視為創新高校分類評價制度的思路和對策之一。2024年10月,國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所曾在《中國經濟時報》刊文提出,隨著社會經濟的發展、高等教育的改革以及高校自身的變化,應每隔一定時期(比如3—5年)對分類標準和評價指標進行修訂和完善。高校可根據自身發展情況和戰略規劃,在符合一定條件的前提下,自主申請調整分類類別。分類推進高校改革發展,注定是一項艱巨的系統性工程,眼下也仍有許多難題待解。不過,隨著各級政府和高校的不斷探索與改革實踐,或許未來,我國高等教育終將實現錯位競爭、內涵式提升和特色發展,讓每一類高校都能夠在各自的賽道上放心奔跑,沖向屬于自己的高峰。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。