“盲審分數差了快20分,從‘穩了’淪為‘大修’。”

作為獲得學位必須經歷的一關,畢業論文不知何時起變成了“洪水猛獸”,盲審、答辯、抽檢,每一道關卡都是通往學位之路上的重重大山。原本以博士碩士學位論文為主的盲審、抽檢,已延伸至本科畢業論文,各省份和高校對論文的評審工作也更加重視。任何一關被判定為“不合格”,心理與經濟上的壓力接踵而至。

然而,“存在問題論文”真的“存在問題”嗎?學術成果的判定中,是否存在“被誤傷”的現象?據光明日報報道,一位專家的博士畢業論文曾在盲審中被判定為“不合格”論文,經過個人申訴后,由學院學術委員會組織專家重新評審。由于論文質量過硬,該論文還被評為學校當年優秀博士論文。

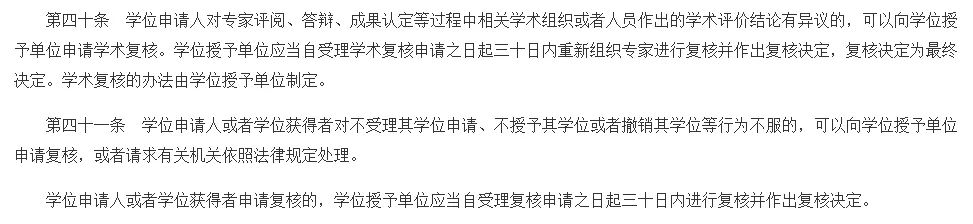

2025年1月1日,《中華人民共和國學位法》正式生效,其中的“學術復核”制度,讓眾多“被誤傷”的大學生們,看見了希望的曙光。

保障學生的“話語權”

什么是“學術復核”?

新頒布的《學位法》中,在規范學位授予、保障培養質量的同時,也注重對學生權益的保護,健全了學位授予爭議的解決途徑,提出:學位申請人對學術評價結論有異議,對不受理學位申請、不授予其學位或者撤銷其學位等行為不服的,可以進行復核解決。

其中,學術復核便是學位授予環節中學術評價異議的處理機制,旨在實質化解學位爭議以維護學位申請人的正當權益。簡單來說,學生對專家評閱、答辯、成果認定等過程中學術評價結論有異議的,可以向學位授予單位申請學術復核。

這一制度的提出,并非毫無緣由。《學位法》規定,學位申請人須達到相應的學術水平才可授予學位。實踐中,通常通過專家評閱、答辯委員會決議等一系列環節來判斷。在這個過程中,論文水準與評分不匹配等“評議失當”現象仍會出現、不可避免。

盲審,分差巨大

盲審,可以說是論文最關鍵的一環。但盲審的主觀性無法避免,一輪評分中,不同專家打分出現巨大分差的情況屢見不鮮。

據報道,北京某醫科院校博士研究生的論文在第一次盲審時被盲審專家給了12分,作者第二次盲審時將關鍵詞改為了神經系統腫瘤相關,最終盲審結果為94分。論文選題與專家研究方向“錯配”,是影響評分的重要原因。

華東師范大學高等教育研究所副教授姚榮表示,“在實踐中有可能發生同行評審引發爭議的狀況,不同專家對于同一篇論文的意見可能截然相反,所以學術復核很有必要。”

抽檢,或有分歧

論文抽檢是學位質量控制的重要手段,根據各學歷層次論文抽檢辦法,雖然不同學歷層次、學科門類的抽檢評議要素各不相同,但論文判定方法基本一致:只要累計兩位專家給出“不合格”的評議意見,該論文便為“存在問題論文”。

不過,當前論文抽檢還存在學科匹配精度的問題,即被抽檢論文很難精準匹配到同行。抽查論文的專家是否合適,意見是否合理,這些都可能存在分歧,如何遴選抽檢專家委員會,還缺乏較為明確的規范性文件。

清華大學教育研究院王傳毅教授指出,特別是對于交叉學科、新興學科的論文,論文抽檢有造成“誤傷”的可能性。例如,同樣是做車輛研究,有人做新能源電池,有人做無人駕駛,方向差異非常大,需要針對交叉學科制定專門的論文抽檢辦法。

學術復核制度的設立,意味著學位申請人可以對專家評閱或答辯結論說“不”。一方面可以保護學位申請人合法權益,對其認為不公正的學術評審提供救濟渠道;另一方面,可以一定程度上約束評審專家的權力,間接要求評審專家認真對待評審工作、作出公正評審結論。而學生對于學術評價感到不滿意而采取的申請和要求仲裁等行為,可以在一定程度上起到保護學術創新的作用。

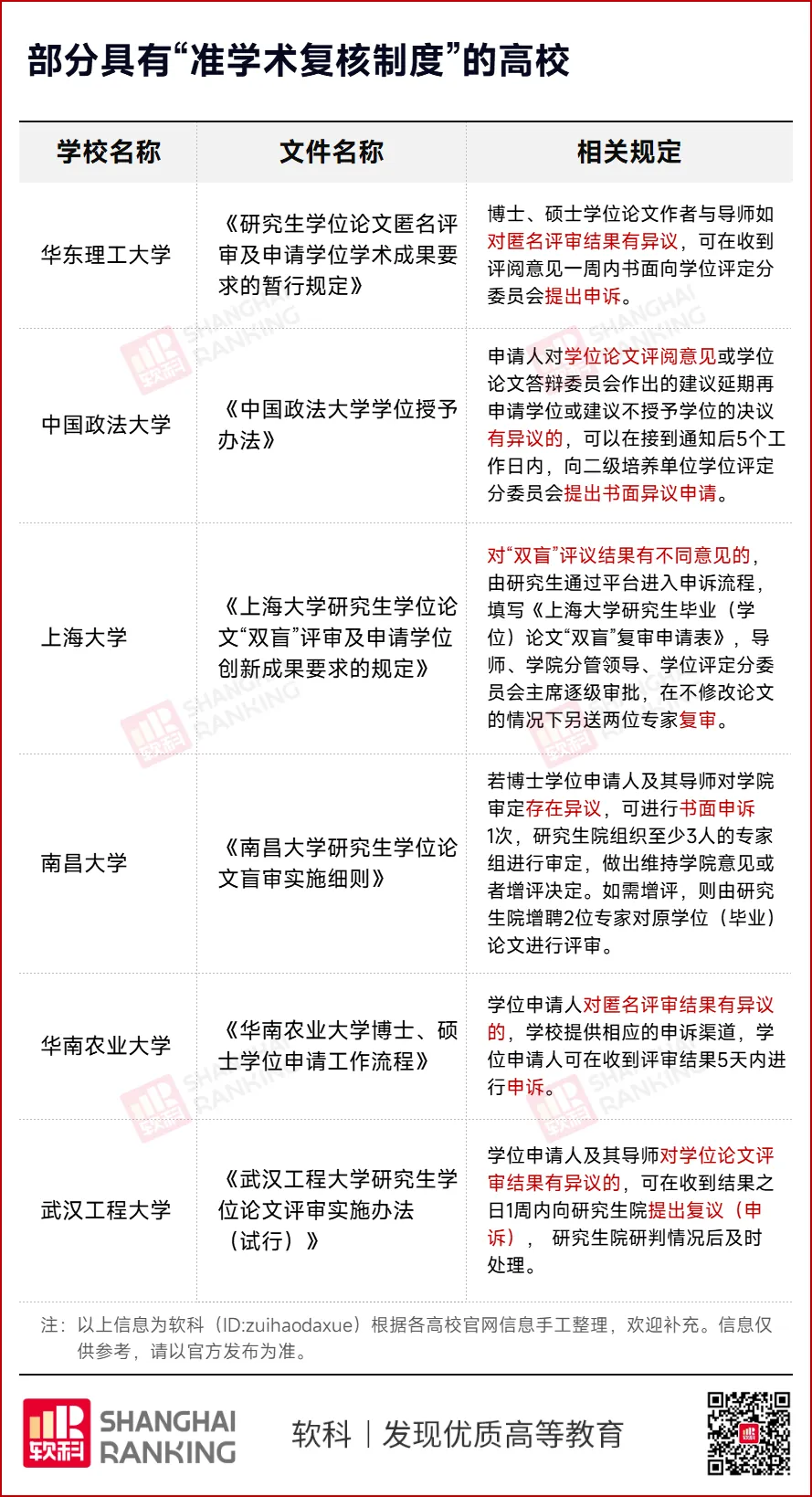

“準學術復核制度”

在《學位法》公布之前,面對化解學位授予中學術評價爭議的現實需求,部分高校自發制定了相關的解決機制。盡管此類機制并未被明確界定為“學術復核”,但卻承擔著學術復核的功能,或可稱之為“準學術復核制度”。

《北京航空航天大學學位授予暫行實施細則》里明確,對論文評閱意見或答辯委員會、分委員會的決議有異議的學位申請者,可向校學位委員會提出申訴理由,并提交申訴報告。

《西北工業大學關于學位論文送審及評閱意見的處理辦法》中規定,如果申請人和導師對1份評閱意見持有異議,可在接到評閱意見后的14日內向所在學位評定分委員會提出申訴,由學位評定分委員會組織有關專家進行評議。

還有許多高校,為保障學生的“話語權”做出了相應的嘗試。

學位評價結果導致的法律糾紛并不罕見。2020年東南大學研究團隊發表在《學位與研究生教育》上的一篇文章指出,在35份具有典型性和代表性的學位糾紛案件中,學生的敗訴率達80%。而《學位法》中,“學術復核”的橫空出世,為學位評價糾紛的處理提出了法律框架。

不過,保障學生權益不意味著學生有不加約束和限制的申訴權,大量申訴可能攪亂學術標準和學術評價活動秩序。《學位法》在學術機構的裁決權與學生的申訴權間作出了平衡,兼顧了各方利益,最大程度保證了學位授予的公平、公正和質量。

“相比法律制定,執法是一個更長期的過程。”新制度的構建不是一朝一夕就能完成,背后必然要走過一條“摸黑過河”的路。也許它的完善還需要時間,但敢于探索、敢于開拓,已經是最好的開始。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414