石墨烯被發現之后就因為其各種一騎絕塵的各種性能堪稱“完美材料”,實際上,真實存在的石墨烯并不是一張絕對平整的由碳六元環構成的大分子。研究表明,石墨烯本身具有一定的褶皺,并不絕對平整;而且,由于石墨烯并不是天然條件下存在的產物,人工制備的石墨烯基于各種制備方法的限制,其結構中存在各種缺陷,下面和小編一起學習下!

石墨烯概述

七十多年前,Landau and Peierls 指出:嚴格二維晶體由于熱力學不穩定不可能單獨存在。此后,基于大量的實驗觀察,Mermin對該觀點表示了贊同。無可否認,薄膜材料的熔點會隨著其厚度的減小而快速下降,當其厚度下降到只有幾層原子大小時,該材料就會分解或者破碎為小塊。基于這種事實,人們一直認為單層原子組成的晶體膜不可能單獨穩定存在,只能依附生長于三維晶體上。

但是,2004 年,Novoselov 等人成功在實驗室制備出了穩定的單層石墨烯,嚴格二維晶體不能穩定存在的觀點被重新審視。 緊接著,Novoselov 等人的進一步研究發現,石墨烯不但能夠穩定存在,而且結晶度非常高,在石墨烯上,電荷載體可以運動成千上萬個原子距離而不發生散射;此后,Zhang Yuanbo 等人在石墨烯上觀察到了量子霍爾效應。

一系列研究結果表明:石墨烯作為單層晶體,具有與眾不同的特殊性質。自此,石墨烯迎來了屬于它的“黃金時代”,大量圍繞著石墨烯光學,電學,力學特性及理論與應用的研究被廣泛而深入的開展起來。

石墨烯的結構及缺陷

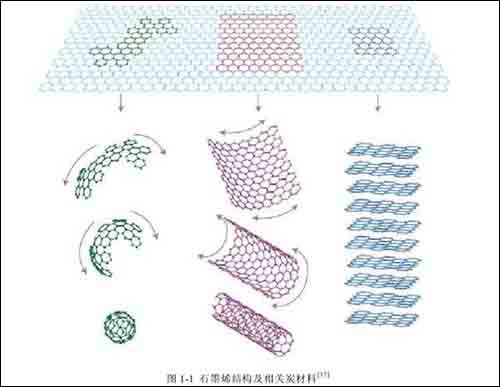

由sp2軌道雜化的碳原子組成的六元環向平面方向延伸,就可以構成石墨烯的理論模型(如圖1所示),從圖中可以看出,石墨烯通過卷裹、層疊等,可以形成我們熟悉的炭材料,如富勒烯,碳納米管,石墨等。

在早期對于碳納米管和石墨結構的研究中,研究者們多次發現了碳納米管和石墨的結構缺陷,由此不難想象,在原子水平上,石墨烯也應該存在缺陷。實際上,真實存在的石墨烯并不是一張絕對平整的由碳六元環構成的大分子。研究表明,石墨烯本身具有一定的褶皺,并不絕對平整;而且,由于石墨烯并不是天然條件下存在的產物,人工制備的石墨烯基于各種制備方法的限制,其結構中存在各種缺陷,這些缺陷影響著石墨烯的物理化學性質,因此很多研究者使用透射電子顯微鏡(TEM)和掃描隧道顯微鏡(STM)在原子分辨率水平下觀察研究石墨烯缺陷。

石墨烯缺陷,可以分為兩大類:

第一類缺陷為本征缺陷,由石墨烯上非sp2軌道雜化的碳原子組成,這些碳原子軌道雜化形式的變化,通常是因為本身所在的,或者周圍的碳六元環中缺少或者多出碳原子所導致,因此這種石墨烯片在原子分辨率下通常可以觀察到明顯的非六元碳環甚至點域或者線域的空洞;

第二類缺陷為外引入缺陷,也可以稱之為不純缺陷,這些缺陷是由與石墨烯碳原子共價結合的非碳原子導致的,由于原子種類的不同,外原子缺陷如N、O 等強烈著影響著石墨烯上的電荷分布和性質。

另外,基于以前人們對于晶體缺陷遷移的認識,特別是碳納米管在外能量干擾下結構重構的研究,可以合理的認為,石墨烯上的缺陷并不總是靜止在某一位置,其沿石墨烯可以做移動,只是這種移動程度可能很低,無法觀測到。

石墨烯本征缺陷

石墨烯本征缺陷具體來說可以分為五類:點缺陷,單空穴缺陷,多重空穴缺陷,線缺陷和面外碳原子引入缺陷。以下將分述此五類缺陷。

點缺陷

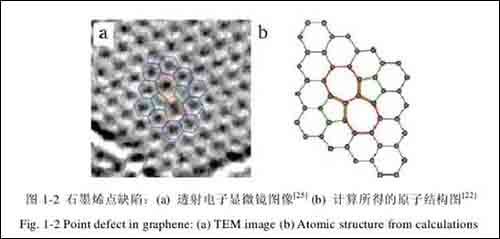

石墨烯的點缺陷是由于C-C 鍵的旋轉而形成的,因此該缺陷的形成并沒有使石墨烯分子內發生碳原子的引入或者移除,也不會產生具有懸鍵的碳原子。這種缺陷的形成能大約為5 eV, 這樣高的形成能導致點缺陷在至少1000 °C 下的平衡濃度可以忽略。點缺陷可以由于電子束轟擊或者在高溫環境中快速冷卻產生。圖1-2 為點缺陷的TEM 圖像和計算得到的原子排布結構圖,其缺陷形成的原因可能為高能電子的轟擊。

單空穴缺陷

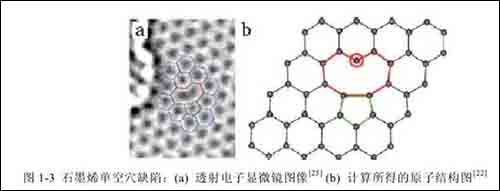

如果在連續排列的碳六元環中丟失一個碳原子,石墨烯上就會形成單空穴缺陷。圖1-3 為單空穴缺陷的TEM 圖像和計算得到的原子排布結構圖。很顯然,一個碳原子的丟失必然造成與本來與其相連的三個共價鍵斷裂,其結果是形成了三個懸鍵。Jahn-Teller 效應影響下,為了降低分子整體能量,石墨烯丟失碳原子區域發生結構重排,最終兩個懸鍵彼此連接,剩余一個懸鍵, 同時區域結構調整,層面突起。不難想象,這樣擁有一個懸鍵的缺陷形成需要比點缺陷更高的能量,相關研究的理論計算表明,這種缺陷的形成能大約為7.5 eV。

多重空穴缺陷

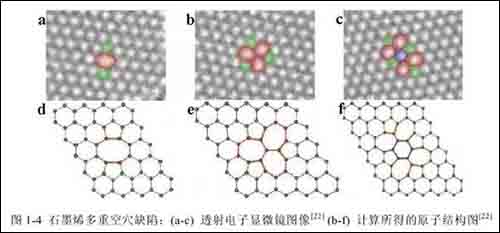

單空穴缺陷的基礎上,如果再丟失一個碳原子,就會產生多重空穴缺陷,圖1-4 展示了三種已經觀察到的多重空穴缺陷的TEM 照片和其原子排布結構圖。圖1-4a (1-4d)是最易理解的一種多空穴缺陷,其是在單空穴缺陷的基礎上丟失那個具有懸鍵的碳原子而形成的。模擬計算表明,這種多空穴缺陷的形成能為大約8 eV。雖然這種缺陷最容易為人理解,但是,理論計算表明,一定條件下,圖1-4a (1-4d)缺陷可以轉變為圖1-4b (1-4e)這種缺陷,而且后者更易形成,原因是其形成能更低,約為7 eV,實驗也證明了這一計算,即這種缺陷出現的概率確實大于前者。

線缺陷

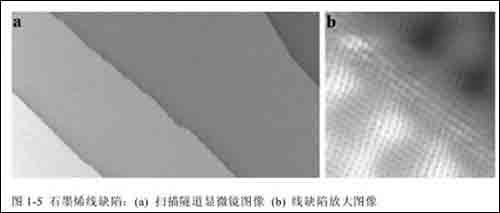

在使用化學氣相沉積方法制備石墨烯的過程中,石墨烯會在金屬表面的不同位置開始生長,這樣生長的隨機性導致不同位置生長的石墨烯會有不同的二維空間走向,當這些石墨烯生長到一定大小后,開始發生交叉融合,融合的過程中由于起始晶取向的不同開始出現缺陷,這種缺陷通常呈現線型。圖1-5 展示了這種石墨烯線缺陷。

在圖1-5a 中,可以明顯看出:不同晶取向的石墨烯在邊緣交叉的位置開始出現線缺陷,圖1-5b是這些線型交叉位置的放大圖,從圖中可以更加明顯的看出線缺陷所造成的紊亂原子排列。類似這樣的石墨烯線缺陷現象還曾被多次發現。

面外碳原子引入缺陷

單空穴和多重空穴缺陷形成時產生的丟失碳原子,并不一定完全脫離石墨烯,很多時候,這些碳原子在脫離原始碳六元環后,形成了離域原子而在石墨烯表面遷移。當其遷移至石墨烯某一位置時,會形成新的鍵。

由于石墨烯的很多缺陷如點缺陷,單空穴缺陷等也可以進行遷移,于是不難想象,當丟失碳原子遇到這些缺陷時,可能彌補這些缺陷。但是,當丟失碳原子運動到本身沒有缺陷的石墨烯區域時,則有可能造成新的缺陷,這樣的缺陷將破壞該區域原有的平面結構,形成立體結構。圖1-6 是三種典型的面外碳原子引入缺陷,圖1-6a-c 顯示了這樣缺陷的空間排布,圖1-6d-e 為對應的丟失碳原子的引入位置。

由于面外碳原子引入缺陷或者具有非常快的遷移速度,或者具有很高的形成能量,實際試驗中,很難通過各種顯微技術(如透射電子顯微鏡,掃描隧道顯微鏡等)捕捉到,目前還沒有見到有關面外碳原子引入缺陷的觀測報道。但基于早期對于活性炭活化機理的研究表明:碳、氧原子可以在碳層表面遷移。因此面外碳原子引入缺陷的存在性是可以確認的,因此目前有很多關于這種缺陷形成能及遷移能量的理論值研究報告。

當然,圖1-6 展示的只是面外碳原子引入缺陷的三種典型的例子,實際上,面外碳原子引入缺陷應該存在多種空間構型,且隨著引入原子數量的增多,其空間構型也趨于復雜。上述理論研究提供了詳細的各種面外碳原子引入缺陷的形成及遷移能量,為后期選擇觀測方法和觀測條件提供了非常有意義的數據。面外碳原子缺陷的存在,無疑破壞了石墨烯整體的二維空間晶型。特別是有些缺陷(如圖1-6b),改變了碳原子的軌道雜化類型,使得石墨烯內部出現sp3雜化軌道碳,這樣的缺陷勢必影響石墨烯電學特性,利用這樣缺陷的可行性研究目前正在開展。當然,如何使這樣的缺陷具有可控性,對研究人員來說是個很大的挑戰。

石墨烯外引入缺陷

石墨烯外引入缺陷具體又可以分為兩類:一類為面外雜原子引入缺陷,一類為面內雜原子取代缺陷。以下將分述此兩類缺陷。

面外雜原子引入缺陷

在化學氣相沉積或者強氧化的條件下,由于過程中使用了金屬元素或者含氧的氧化劑,石墨烯表面不可避免引入了金屬原子或者含氧官能團等。這些雜原子以強的化學鍵或者弱的范德華力與石墨烯中碳原子發生鍵合,構成了面外雜原子引入缺陷。相關研究證實,金屬原子構成的面外雜原子引入缺陷在石墨烯表面可以發生明顯的遷移運動。圖1-7 顯示了使用透射電子顯微鏡觀測到的這種運動,其中L 為鉑原子,E 為鉑原子簇。從圖中可以看出,在290 s 的觀測時間內,鉑原子發生了明顯遷移,鉑原子簇也分裂為更小的簇在石墨烯表面運動。

除金屬原子外,由于強氧化劑導致的面外雜原子引入缺陷則是一種使石墨烯原有性質(如電性質,力學性質,分子組裝性質)發生更大變化的缺陷。一般來說,這樣的缺陷雜原子為氧原子或者羥基、羧基等含氧官能團。這種缺陷來源于石墨烯的一類制備方法-Hummers 法。此方法源于Hummers 對于氧化石墨制備方法的研究,雖然后期有很多研究者針對石墨烯對此方法進行了改進,但基本工藝路線類似:使用強氧化劑(如濃硫酸,濃硝酸,高錳酸鉀等)對石墨進行處理,石墨片層在強氧化劑作用下被剝離并帶上含氧官能團后,利用還原方法(如熱還原,還原劑處理等)對含氧官能團進行消除,從而達到制備石墨烯的目的。

圖1-8 給出了經強氧化劑處理后,帶有雜原子氧引入缺陷的石墨烯結構圖。經強氧化劑制備處理后得到的含有氧官能團的石墨烯,在水中分散性很好,這點與石墨烯有很大不同,基于這種材料的特殊性和廣泛的應用前景,這種材料有自己另外的名稱-氧化石墨烯。

事實上,石墨烯上被引入的氧原子在后續還原過程中很難被完全脫除,無論熱還原還是使用還原劑,最終制備出的石墨烯總會含有一定量的殘余氧,這些氧的含量及存在形式可以使用光電子能譜表征出來。進一步對還原后氧化石墨烯的拉曼光譜研究顯示:還原后的氧化石墨烯代表缺陷結構的峰ID與代表規整石墨烯的峰IG比值基本沒有變化,甚至比值增大。這意味著還原處理后,石墨烯缺陷相對含量沒有變化甚至含量增加,這是由于氧原子脫除時會同時脫除碳原子形成空洞,造成本征缺陷所致。

面內雜原子取代缺陷

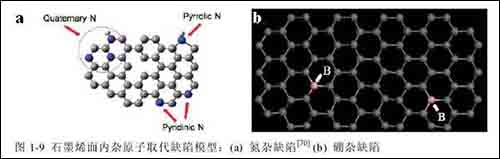

一些原子如氮、硼等,可以形成三個化學鍵,因此可以取代石墨烯中碳原子的位置,這些雜原子構成了石墨烯面內雜原子取代缺陷。圖1-9 展示了擁有這樣缺陷的石墨烯分子結構模型。當然,通過方法控制,不但能使石墨烯中單獨存在氮或者硼缺陷,還可以讓其同時存在。

事實上,氮原子和硼原子是研究者通過方法控制故意引入到石墨烯中的,這樣做的原因是:研究發現擁有氮和硼雜原子缺陷的石墨烯在催化活性和導電性等方面性質優異。

石墨烯缺陷的形成原因

總結目前的研究,石墨烯缺陷的形成原因可以分為三種情況:粒子束轟擊引發、化學處理引發及晶生長缺陷。以下將分述這三種情況。

粒子束轟擊引發

正如前面講到石墨烯本征缺陷的結構時提到的那樣,當具有合適能量的電子束轟擊石墨烯表面時,石墨烯上碳原子由于能量作用離開碳六元環,這些碳原子或者完全離開石墨烯表面,或者在表面進行遷移,彌補或者形成新的缺陷。不難理解,既然電子束可以使碳原子脫離其在石墨烯中的原始位置,也可以作用于造成石墨烯外引入缺陷的雜原子上,從而影響石墨烯雜原子缺陷。

目前,已有基于此種理解利用電子束還原氧化石墨烯的研究出現。當然,不止是電子束,如果能量適合,離子束,γ射線等也可以作用于石墨烯,產生相應的缺陷變化。

化學處理引發

正如在石墨烯雜原子引入缺陷中討論的一樣,為了制備石墨烯或者對石墨烯進行改性,有些時候會使用含有氧、氮、硼等元素的化學試劑或者氣氛處理石墨烯,這些處理不可避免的向石墨烯中引入了雜原子缺陷。當然,這些缺陷有時候是因為制備石墨烯的工藝路線限制不可避免的引入(如使用Hummers 法制備氧化石墨烯后再還原),有些則是出于改性石墨烯的目的,故意引入的缺陷(如向石墨烯中引入氮原子或者硼原子以改善石墨烯性能)。

晶生長缺陷

采用化學氣相沉積的方法可以制備出大尺度,低缺陷的石墨烯。在目前的各種大量制備石墨烯的方法中,此方法制備出的石墨烯在拉曼光譜的測試中表現出了很低的相對缺陷,是一種非常有前景的制備方法。但是,此方法下,石墨烯的制備實際上是通過碳原子在金屬表面進行沉積組裝完成的,由于沉積的隨機性,不同區域生長的石墨烯無法保證具有統一的晶延伸取向,這樣的結果是:當各區域石墨烯生長到一定大小開始出現交叉并域時,晶取向的不同將導致石墨烯線缺陷的形成,這種缺陷長度較長,使制備出的石墨烯無法在超大尺度上成為均勻的無缺陷二維晶體。另外需要指出的是,雖然化學氣相沉積能夠制備出低缺陷的石墨烯,但如何簡單的把制備出的石墨烯從金屬表面無損壞的剝離用于其它研究是個較大的挑戰。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414