1、探測與隱身:矛與盾的較量

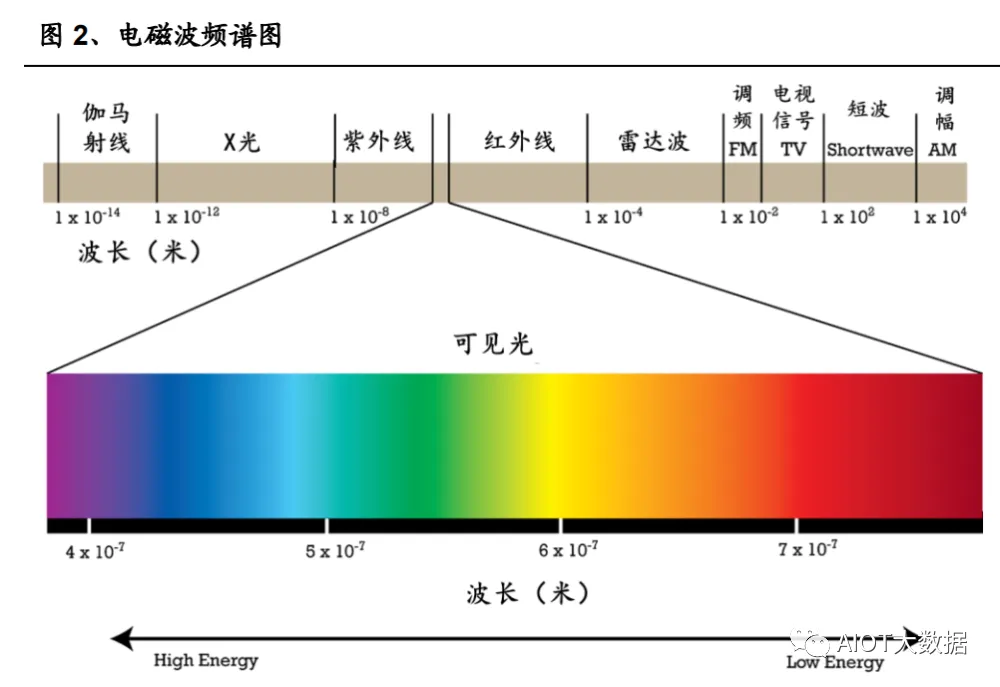

01 探測之矛不斷發展 探測是利用各類手段識別與測量目標,隱身是降低目標的可探測性。探測與隱身技術可以比作矛與盾,常常呈現交替發展的趨勢。常用的探測目標手段包括可見光探測(視覺)、雷達探測、紅外探測和聲學探測(聲吶)。視覺和聽覺是人類重要的感官,在缺乏技術手段的年代也是最主要的探測手段, 然而視覺和聽覺有天然短板,且受較多條件限制。人眼所能見的可見光僅僅是電磁波中的一小部分,由于波長相對于紅外和雷達較短,有效探測距離有限,且會受到天氣、晝夜等因素影響。此外,目前較為成熟的迷彩偽裝是對抗可見光探測的有效措施,迷彩偽裝通過分割被偽裝物的外形輪廓,或將被偽裝物融入背景之中實現降低視覺可探測性。聲波在空氣中傳播速度較慢,往往更多用于水下探測。 雷達逐步成為探測核心裝備。在第二次世界大戰中,雷達(無線電探測及測距, Radio Detection and Ranging,縮寫Radar)已經被應用于探測目標并取得顯著成果;20世紀后半葉,各種雷達探測新體制和新技術突飛猛進,極大提高了雷達裝備的探測能力,使雷達成為基于信息化條件下形成體系作戰能力的核心裝備。

對飛機和導彈探測的需求極大促進了紅外探測發展。飛機和導彈發動機溫度高, 高溫物體主動向外輻射強烈的紅外線信號,二戰后噴氣式飛機和導彈的發展促進了紅外探測技術發展,紅外探測系統得以在實戰中用于空空導彈和便攜式低空導彈等防空導彈,并在多次戰爭中發揮了重要的作用。據《紅外成像探測技術發展 趨勢分析》(范晉祥,楊建宇),上世紀80年代時,紅外探測即已近廣泛應用于天基彈道導彈預警、機載艦載紅外搜索跟蹤、機載導彈發射預警、機載星載對地監視偵察、反導反衛動能攔截彈、空空導彈、空地導彈、反艦導彈、反裝甲導彈精 確制導等領域。 雷達和紅外探測技術已經成為當前各型武器裝備(水下除外,水下環境不利于電 磁波的傳導,本文重點討論的是水面以上的海陸空天各型武器裝備的探測與隱身)主要的探測手段;矛與盾相互對立又相互依存,探測技術與隱身技術相互促進、 交替發展。

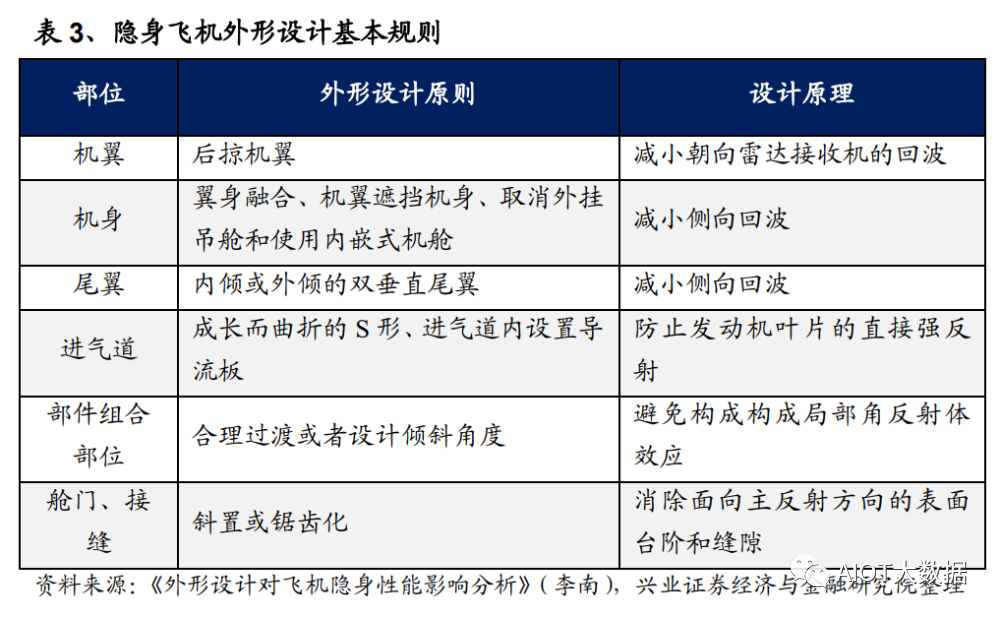

有矛必有盾:隱身技術為降低可探測性而生 隱身技術并不能讓目標完全不可被探測,其目的主要是降低可探測性、提升生存能力。伴隨20世紀后探測技術提升,尤其是第二次世界大戰期間雷達投入使用, 為了降低可探測性的隱身技術應運而生。隱身技術用專業術語可稱為低可探測技術或者目標特征控制技術,即改變或者減少目標如飛機、艦艇、導彈等武器裝備的可探測信息從而降低其被敵方探測系統發現的概率。隱身技術使得武器裝備在戰場中不易被發現、跟蹤或打擊,提高了裝備在戰場中的生存能力。隱身技術涉及多類型信號,雷達和紅外隱身是重點方向。據《飛行器隱身技術研 究及發展》(賀媛媛,周超),為使武器系統難以被發現,需要盡量降低武器系統雷 達、紅外、激光、可見光及聲音等特征信號。由于目前雷達和紅外被廣泛用于探測與制導,因此雷達和紅外隱身是重點發展方向。隱身技術具有多種類型,當前以無源隱身技術為主。據《飛行器隱身技術研究及發展》(賀媛媛,周超),隱身技術按不同的標準,可以進行不同的分類,若按是否需要消耗能量來區分,可以分為有源隱身技術和無源隱身技術。無源隱身技術可以分為雷達隱身、紅外隱身、激光隱身、可見光隱身、聲音隱身技術等。有源隱身技術需要消耗能量且技術尚不成熟,當前以無源隱身技術為主。 雷達波長較長,可用波段范圍較廣,是中遠距離探測的主要手段。雷達散射截面 積(RCS)被用來衡量飛機的雷達隱身性能。雷達通過接收并分析目標反射的回 波實現探測。雷達散射截面積(radar cross section, RCS)是目標在雷達接收方向 上反射雷達信號能力的度量。RSC越小,則反射信號越弱,目標越難以被雷達探測到。RCS不僅僅由目標尺寸決定,其與目標結構、目標材料、電磁波頻率、電磁波入射角等多因素相關。 隱身戰機外形設計遵循基本規則。隱身是涵蓋多學科技術的綜合設計,除了使用隱身材料外,飛機本身的外形隱身設計也能夠有效降低其可探測性。外形隱身技術主要依據電磁散射理論,對飛機總體及構成飛機的主要部件進行合理布局,盡 量減弱其受威脅的主要方向上的電磁輻射強度。 2、主要隱身材料

雷達、紅外、可見光探測技術特點不同,應對措施也不盡相同:

1) 雷達探測采取主動發射電磁波照射目標,接收目標的返回波。雷達波涵蓋頻率寬,雷達探測體制和技術多種多樣。因此雷達隱身材料最為復雜,手段包括雷達波吸波涂料和吸波結構等。

2) 紅外探測一般是被動接收目標發出的紅外輻射,據《紅外隱身技術的應用及發展趨勢》(李波),大氣對紅外輻射傳播有衰減,僅1~2.5μm、3~5μm、8~14μm這三個波段受大氣衰減較少。紅外隱身的主要方式是采用降低紅外發射率的材料。

3) 可見光隱身的主要原理是通過迷彩偽裝或融入背景環境降低視覺可見度。

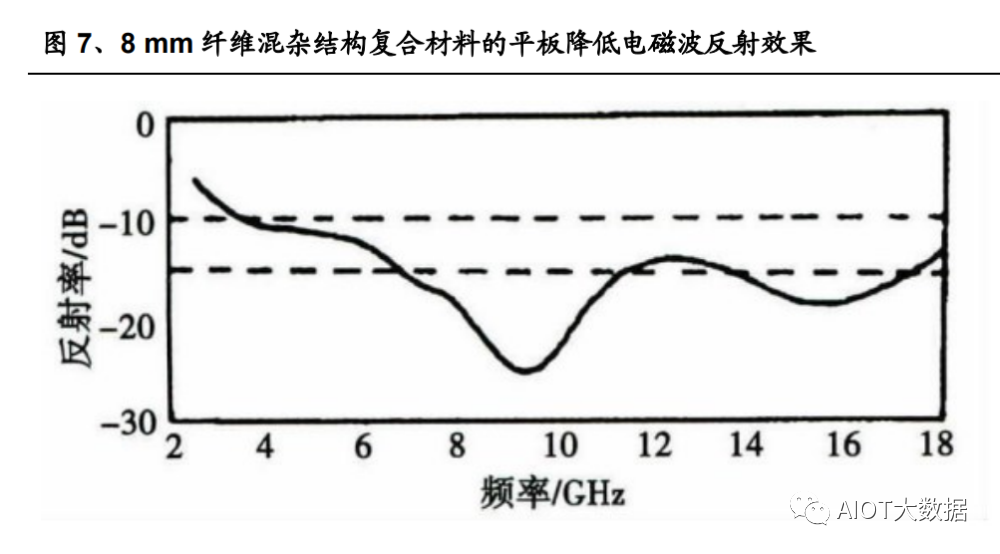

紅外、可見光隱身材料 低紅外發射率材料 紅外隱身技術目的是減小目標的熱信號。低發射率材料是一類低紅外輻射材料, 可降低目標表面的紅外發射率和紅外輻射特征。據《紅外隱身材料研究進展》(諶玉蓮,李春海,郭少云,等),低紅外發射率材料按照化學組成可分為無機低發射率材料、有機低發射率材料和有機—無機復合低發射率材料。 可見光隱身材料 可見光隱身是針對人的目視、照相、攝像等觀測手段而采取的隱身技術。據《隱身涂料的研究進展與發展方向》(李海燕,張世珍,孫春龍,等),迷彩涂料分為保護迷彩、仿造迷彩和變形迷彩三類,保護迷彩適合于單色背景上的固定和小型目標;仿造迷彩適用于多色背景上相對固定的目標;變形迷彩用于多色背景上的活動目標。變形迷彩是由幾種形狀不規則的大斑點所組成的多色迷彩,主要用于偽裝軍用車輛等活動目標。軍用迷彩涂料,因其使用環境惡劣,要求迷彩涂料應具有良好的物理化學性能,如附著力、抗沖擊、耐腐蝕、耐候、耐霉菌等性能要優良。不同顏料噴涂出來的迷彩圖案和顏色組合,是涂料實現可見光隱身的關鍵。 雷達隱身吸波涂料 雷達隱身吸波材料通過將電磁波轉換為熱能或其它形式的能量實現對入射電磁波的有效吸收。電磁吸波材料可以大幅降低飛行器的雷達散射截面, 從而提高其生存防御能力和總體作戰性能。據《電磁波吸收材料的研究進展》(陳雪剛,葉瑛,程 繼鵬),根據成型工藝和承載能力, 吸波材料可分為涂覆型和結構型吸波材料兩種; 根據吸波機理,吸波材料可分為電損耗型、磁損耗型以及其它損耗型吸波材料。 2.2.1、磁損耗型吸波材料 鐵氧體 據《涂覆型吸波材料的研究現狀及展望》(谷國強,蘇勛家,侯根良,等),鐵氧體在高 頻下有較高的磁導率和較大的電阻率,且電磁波易于進入并快速衰減,有強烈的 鐵磁共振吸收和磁導率的頻散效應,吸收強,吸收頻帶寬,是目前研究比較成熟的吸波材料。英國海軍于1947年研制的鐵氧體-羰基鐵-天然橡膠吸波材料,用于減弱艦船天線及析端繞射,后作為一項標準用于英國船只; 美國20世紀50年代著名的U-2高空偵察機也是用了鐵氧體吸波材料。鐵氧體的缺點包括耐高溫性能差,面密度較大,限制其在隱身飛機中的使用。 羥基鐵 據《電磁波吸收材料的研究進展》(陳雪剛,葉瑛,程繼鵬),羰基鐵主要通過熱解五羰基鐵制得, 是目前最為常用的雷達波吸收劑之一;而在單獨使用時, 羰基鐵吸波材料類似鐵氧體,也存在比重過高、匹配厚度大等缺點,一般通過將羥基鐵/鐵氧體與碳材料、高分子和其它磁損耗吸收劑復合。 超細金屬粉 據《電磁波吸收材料的研究進展》(陳雪剛,葉瑛,程繼鵬),超細金屬粉是指粒徑處于亞微米~納米級別的單質金屬或金屬合金微粒,其透波性和吸波性能取決于其粒度,超細金屬粉的最大缺點在于其抗氧化、耐酸堿能力差, 介電常數較大、頻譜特性差, 制備技術難度大、成本高。 2.2.2、電損耗型吸波材料 雖然磁損耗型吸波材料吸收頻帶寬、應用時間長、技術成熟,但由于居里溫度(磁性材料中自發磁化強度降到零時的溫度)的限制,磁性材料不能應用于高溫。因此,高溫吸波材料大多都是電損耗型吸波材料(碳系吸收劑、碳化硅等)。 碳系吸收劑 碳系吸收劑主要包括石墨和炭黑、實心碳纖維和中空碳納米管等. 碳系吸收劑具有原料來源廣泛、制備工藝簡單、密度低、電導率高、吸附性能強等優點, 常被用作強吸收吸波材料的載體、多層吸波體的匹配層等。據《高溫吸波材料研究面臨 的問題》(周萬城,王婕,羅發,等),碳黑、石墨、短切碳纖維等碳類吸收劑的弱點是高溫氧化,導致吸波材料失去吸波性能。 碳化硅 武器高溫部位的隱身所采用高溫吸波材料,必須能夠較長時間承受高溫及溫度沖擊。據《涂覆型吸波材料的研究現狀及展望》(谷國強,蘇勛家,侯根良,等),國外高溫吸波材料的研制主要集中在陶瓷基復合材料,碳化硅是制作多波段高溫吸波材料的主要組分;法國馬特拉防御公司研制的應用于 1000℃高溫的 Matrabsorb 系列500的陶瓷基材料,可以用作亞聲速導彈噴管或進氣道等某些部位的面層;美國在F-117隱身飛機尾噴管的研制中,采用陶瓷基材料制備的結構吸波材料,可承受高達1093℃的高溫。 2.2.3、其他吸波材料 納米材料 據《電磁波吸收材料的研究進展》(陳雪剛,葉瑛,程繼鵬),納米材料具有極高的電磁波吸收性能,兼具吸波頻帶寬、密度低、厚度薄、兼容性好等優點。納米復合材料也是吸波材料的研究熱點之一,目前納米復合吸波材料的研究主要集中在鐵氧體復合、碳材料復合和碳化硅復合等三個方面。 吸波材料向著輕薄、寬頻發展。據《電磁波吸收材料的研究進展》(陳雪剛,葉瑛,程繼鵬),吸波材料朝著“厚度薄、密度小、吸收強、頻段寬”的方向發展;復合化、結構化或為具有前景的發展方向。 2.3、結構隱身材料 結構隱身材料是在先進復合材料基礎上發展起來的結構-隱身一體化復合材料,既能作為結構件的一部分(如機翼、尾翼、進氣道等)又能隱身,同時綜合維護成本更低,具有吸波涂料無法比擬的優點。結構隱身材料大體可分為傳統結構隱身材料(混雜纖維增強復合材料、碳化硅纖維復合材料、夾芯結構吸波復合材料、 導電增強復合材料等)和新型結構隱身材料(頻率選擇表面、超材料等)兩大類。 2.3.1 傳統結構隱身材料 混雜纖維增強復合材料碳纖維復合材料因具有高比強度、比剛度以及質輕等優點而成為航空航天領域的熱門材料;因此,一種結構型吸波材料的研發路徑是將碳纖維與其他纖維混雜制備出吸波性能和力學性能優異的混雜纖維增強結構隱身復合材料。據《結構型雷達吸波材料的性能特點及其應用進展》(崔紅艷,潘士兵,于名訊,等),中國已制造出吸波性能良好的混雜纖維增強塑料,廣泛用于飛機制造中。

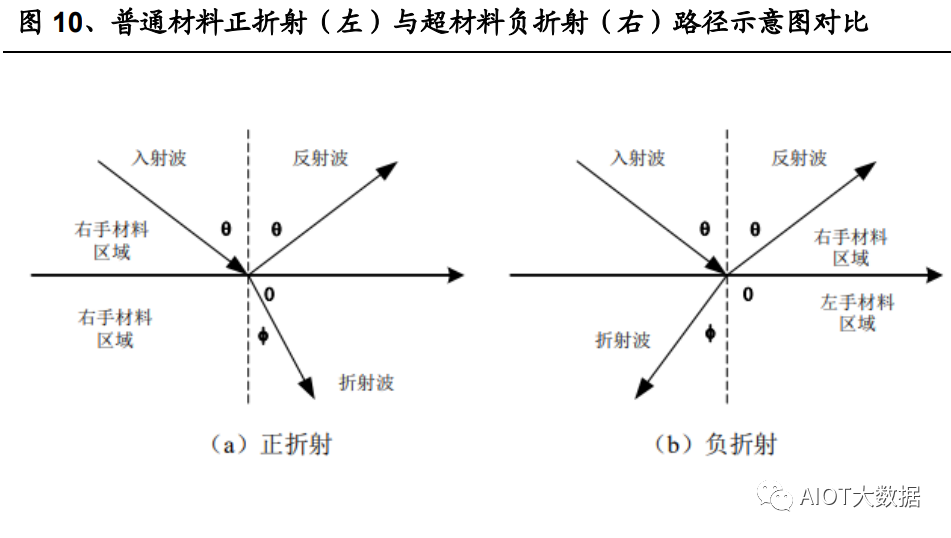

據《混雜纖維增強結構隱身復合材料研究進展》(樊威,孟家光,孫潤軍,等),混雜纖維增強復合材料一般由透波層和吸波層組成,透波層首先讓電磁波最大限度地進入隱身材料內部,吸波層通過各種損耗機制將進入隱身材料內部的電磁波轉化為熱能或其它形式的能量耗散失掉。 采用熱塑性樹脂的混雜纖維增強復合材料已經被應用于美國武器裝備。據《結構 吸波材料的隱身性能研究》(王海風),熱塑性 PEEK(Polyetheretherketones,聚醚醚酮)、PEK(Polyether Ketone,聚醚酮)、PPS(Polyphenylene Sulphide,聚苯硫醚)、PEKK(Polyethylene Ketone Ketone,聚醚酮酮)和 LCP(Liquid Crystal Polymer, 液晶高分子)等樹脂紡成單絲或復絲,分別與不同的特殊纖維按一定比例交替混雜成紗束,再把混雜紗編織成各種織物、輕質夾芯或粗網格布,然后將混雜織物與同類的樹脂制成復合材料。YF-22采用40%左右的 PEEK混雜紗吸波復合材料制造機翼和機身蒙皮;美國海軍采用混雜紗PEEK 結構隱身材料制造潛水艇艇身。 碳化硅纖維復合材料 據《具備雷達吸波功能的碳化硅纖維的研究進展》(謝根生,姜勇剛,劉旭光,等),碳化硅纖維既具有與玻璃纖維相近的介電常數和電阻率、與碳纖維相當的強度與模量,且具有碳纖維、芳綸等無法比擬的耐高溫氧化性能,是高性能復合材料的理想增強劑。 夾芯結構吸波復合材料 據《雷達隱身復合材料研究進展及在艦船上的應用》(張磊,李永清,王靜南,等),夾芯結構吸波復合材料由兩層蒙皮和一層中間芯層構成,其本身具有一定承載能力, 雷達波被夾芯結構多重反射和吸收;夾芯型雷達隱身復合材料結構主要有波紋板 夾芯結構、角錐夾層結構和蜂窩夾芯結構等類型。 導電增強塑料 據《結構型雷達吸波材料的性能特點及其應用進展》(崔紅艷,潘士兵,于名訊,等), 導電增強塑料是在非金屬聚合物或樹脂類物質中加入導電纖維、薄皮、納米級金屬粉末而制成的。當雷達波透過時,部分能量被吸收,從而成為有效的吸波材料,其吸收頻帶可通過加入物質的種類和多少來調節。混入的物質可以是聚丙烯腈纖維、鍍鎳碳纖維、不銹鋼纖維、薄鋁片、鐵氧體、鎳、鈷粉末等,這種復合材料可用作飛機或導彈的結構材料。 2.3.2 新型結構隱身材料 頻率選擇表面(Frequency Selective Surface,簡稱 FSS),是一種由單元結構按特定方式排列而成的周期表面,根據單元結構及排列方式的不同,頻率選擇表面可以在電磁空間內呈現出不同的工作特性,它即可以在一定頻段內呈現反射的特性, 也可以在一定頻段內顯示透過的特性。據《隱身雷達罩技術研究進展綜述》(門薇薇,王志強,軒立新),傳統頻率選擇材料 一般通過在導體金屬表面布滿周期性的縫隙,或在介質襯底表面上排列周期性的金屬貼片來實現,貼片或孔徑單元可以有多種幾何形狀形成的“電振子結構”,其電性能因表面的周期性而受到調制。 由于頻率選擇表面工作原理及所表現的特性不同,可以將頻率選擇表面分為低通(通過低頻)、高通(通過高頻)、帶通(通過頻率帶)、帶阻(阻止頻率帶通過)四種類型的頻率選擇表面。 頻率選擇表面已被應用于戰機和軍艦雷達天線罩。頻率選擇表面的特性使得其可以實現在雷達工作頻段內具有良好的透波性能,不影響天線正常工作; 而在工作頻段以外,FSS隱身雷達罩相當于一個全反射金屬罩,從而降低了雷達天線的反射信號。 超材料(Metamaterials)是指在微觀層面上采用亞波長單元結構按照一定的方式進行排列,在宏觀層面上呈現出天然材料不具備的超常物理特性的新型人工復合功能材料。通過超材料亞波長單元結構的調整設計,可以使超材料的等效媒質參數在極大的范圍內實現人工自由調節,從而得到獨特的電磁特性。 超材料能夠實現負折射率,也被稱為“左手材料”。據《超材料隱身天線罩研究》(郭鵬斐),當超材料的介電常數和磁導率同時為負值時,會產生不同尋常的物理現象,包括負折射率,即電磁波經過分界面入射時,折射波與入射波位于法線的同一側。 據《超材料隱身天線罩研究》(郭鵬斐)和《A Perfect Metamaterial Absorber》(Landy N I , Sajuyigbe S , Mock J J ,et al),超材料發展歷程可以大致分為三個階段: 1) 理論研究階段。左手材料即同時具有負介電常數和負磁導率材料的概念于1968年即被蘇聯科學家提出,為后續超材料研究奠定理論基礎。 2) 電磁特性實現階段。1996年首次在微波波段實現了負等效介電常數,2000年首次打造左手材料,超材料特殊的電磁性能從理論變為現實。 3) 電磁隱身應用階段。2006年美國杜克大學的研究人員首次實現超材料“隱身斗篷”,超材料在電磁隱身領域從此開始蓬勃發展。 2008 年“完美超材料吸波體”問世。一種以電開口諧振環、介質層和金屬線作為 單元結構的超材料于 2008 年由波士頓學院和杜克大學研究者所發表的《A Perfect Metamaterial Absorber》(Landy N I , Sajuyigbe S , Mock J J ,et al)提出,該研究由 美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和美國空軍科學研究局支持,其率先實現了在微波頻段的完美吸波, 仿真結果表明該結構在 11.65 GHz 的吸收率高達99%。與傳統吸波體不同,這一超材料僅由金屬元素構成,因此可以獨立編輯并針對性進行優化。“完美超材料吸波體”的問世標志著超材料結構隱身登上了歷史舞臺。 超材料繼續發展,應用頻段增寬。吸波材料追求寬頻吸收能力,據《電磁超材料 吸波體的研究進展》(王彥朝,許河秀,王朝輝,等),通過將結構的單元通過嵌套或陣列排布等方式進行復合,可以實現對電磁波的多頻段吸收,例如已經實現了在S、C和X這三個常見雷達工作波段同時工作的三頻吸波體。 超材料隱身被用于雷達天線罩。據《超材料隱身天線罩研究》(郭鵬斐),通過設計超材料的介電常數和磁導率,打造吸波/透波一體化雷達天線罩:1) 將雷達工作頻帶之外的電磁波通過超材料罩體引導繞射過雷達天線系統,并 引導到適當位置,再通過理想匹配層的設計吸收所有的入射電磁波,實現雷 達天線系統的隱身;2) 而在雷達工作頻帶內,超材料罩體呈現出“透明模式”,保證雷達天線系統的正常工作。 超材料隱身天線罩較頻率選擇表面隱身效果更進一步。據《超材料隱身天線罩研究》(郭鵬斐),目前采用頻率選擇表面技術的雷達天線罩通常是將敵方雷達的信號反射到遠離來波方向,以減小雷達天線的RCS,但是這種方式容易被多基地雷達等技術探測發現;而借助超材料技術的電磁調控能力,理論上能實現對來波的全部吸收。 超材料在本世紀初即受到美國尖端國防技術研究部門關注。據《Metamaterials: The early years in the USA》(Ziolkowski, Richard W),美國國防高級研究計劃局(Defense Advanced Research Projects Agency,簡稱 DARPA)在1999年就開始收集有關超材料領域的信息;2001年DARPA多大學研究計劃提案征集,其中包括超材料主題,其目標為“建模、合成、表征和開發新型合成超材料,可用于跨越電磁頻譜的廣泛應用”;其后美國研究者與波音公司鬼怪工廠團隊合作開展負折射率尖劈研 究并在 DARPA 所組織研討會上交流。據中國青年網,2009年7月,波音鬼怪工廠公布了其設計的第六代戰斗機的基本方案。國外軍工企業關注超材料研發應用。據杜克大學官網,杜克大學與諾斯羅普·格 魯曼合作研發超材料合作開發適合現代軍用飛機外形的超材料天線。諾斯羅普·格魯曼在2013年取得了應用于射頻通訊設備的超材料專利;洛克希德·馬丁在2013年取得了超材料透鏡天線陣列專利。

3、戰機雷達隱身性能受各國重視, 結構隱身材料應用增加

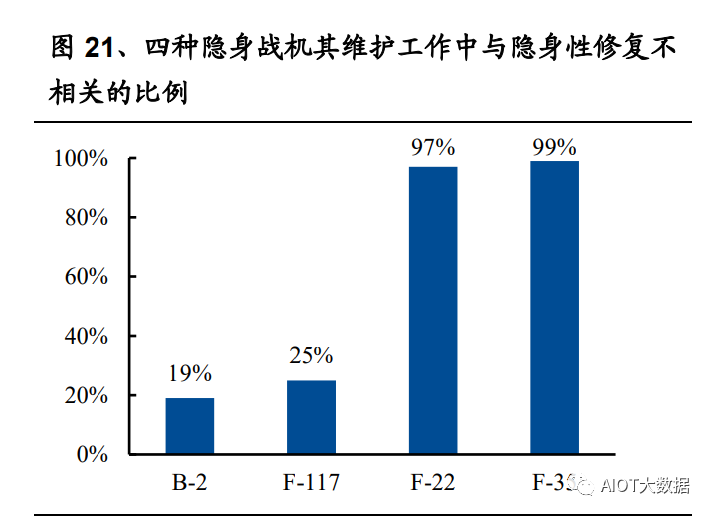

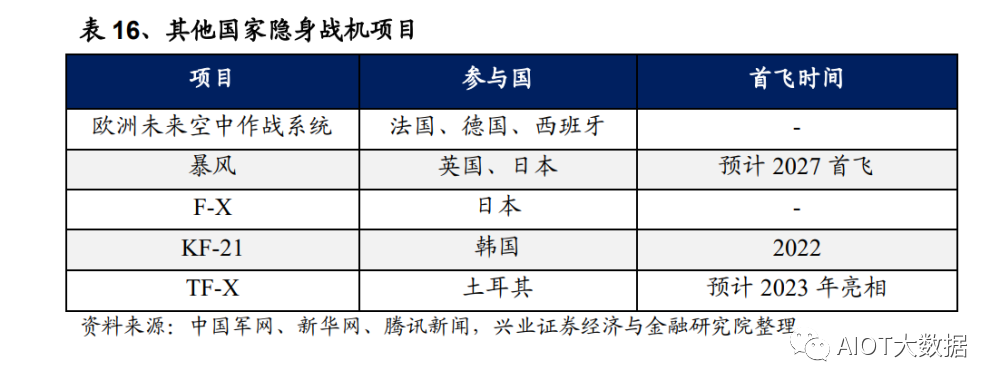

3.1、美國已發展多款隱身戰機,并經歷實戰檢驗 由于雷達已成為探測飛行器的主流手段,因此在一般情況下,隱身飛機都指代具 有低雷達可探測性的飛機。在世界范圍的近幾次的局部戰爭中,以美國為首的西方發達國家,依靠隱身飛機取得了顯著的作戰效果。以雷達隱身為主的隱身技術出現在第二次世界大戰期間,德軍將吸波材料用于潛 艇和機翼上實現了雷達隱身技術的首次應用;飛機隱身技術于冷戰時期在美國得到進一步發展;其后中、俄、德、法、英、瑞典、加拿大、日本等國家均開展了隱身飛機研究。 F-117和B-2兩款作戰飛機在美國所參與的戰爭中展現了較強生存性。據《軍用隱身涂料技術的研究進展》(張振英,王斌),在海灣戰爭、入侵南聯盟戰爭以及伊拉克戰爭中,美國都使用了隱身戰機,尤其是海灣戰爭中,美國的F-117戰斗攻 擊機執行了幾千次的空襲任務,卻只損失了一架飛機;而B-2隱身轟炸機從美國本土長途奔襲到南聯盟執行轟炸任務卻未受到威脅。 3.2、美國隱身戰機設計變遷趨勢:兼顧隱身、氣動性能和維護性 美國經過多款隱身戰機設計和應用經驗積累,其隱身戰機設計已經從最初 F-117優先隱身性犧牲了飛行性能,到F-22兼顧隱身、氣動性能,再到F-35 兼顧隱身、 氣動性能和維護性,其隱身設計能力逐步成熟。F-117多面體隱身外形犧牲了機動性。美國F-117戰斗機是世界上第一種投入使 用的隱身戰機,其外形類似堆積的復雜多面體,機身是一個兩端尖削的角錐體, 機身框架上覆蓋有平板形蒙皮,可將雷達波束反射到遠離發射源的地方,有利于實現隱身。但多面體外形對飛機空氣動力學特性有負面影響,從而限制了機動性。 B-2轟炸機隱身涂層對維護要求高。美國B-2轟炸機沒有采取F-117戰斗機的多面體外形,其外形如同普通飛機一樣存在曲面,通過無垂尾飛翼式布局和涂敷吸波材料降低雷達截面積。隱身涂料給B-2帶來了優異的隱身特性,但也使得B-2需要額外維護。據中國軍網2015年報告,B-2轟炸機需要不斷輪流接受基地維護, 所以它們的可執行任務率低于空軍機群中的其他機型,維護周期大約是13個月, 美國空軍稱,在為B-2隱形轟炸機安排的基地維護項目中,約有70%的工作與涂層有關;為了維護嬌貴的涂層,需要配專用機庫。據《隱身材料的現狀及發展趨勢》(白天,王秀蘭),B-2隱身轟炸機早期所用隱身涂層,每次飛行后,都需要對其表面進行掉屑、劃傷和腐蝕等檢查,且在兩次飛行之間必須對損壞的蒙皮進行修理,導致其每飛行1小時至少需要50小時維護,維護效率低、成本高,大大影響了作戰效能。 F-22和F-35戰機平衡了隱身和機動性。相對于采用多面體外形的F-117和采用無尾飛翼布局的B-2,F-22和F-35采用了對空氣動力學特性及操縱更有利的常規布局,在隱身和機動性間取得了平衡。F-35戰機所需隱身相關維護大幅降低。洛克希德·馬丁的支持低觀測性集成產品團隊領導 Bill Grant在接受美國SLDinfo網站采訪時表示,F-35戰機99%的維護與隱身性修復無關,而對于B-2轟炸機,這一數字僅為19%;F-35隱身系統要求在 8000小時飛機全壽命中均能勝任,飛機的整個壽命期內無需返回基地進行翻新。據 Defense Daily網站2015年報道,F-35機隊每飛行小時所需低可探測性維護人工小時已經等于或小于0.28小時,已經優于標準所要求的0.32小時。 F-22和F-35維護成本下降歸功于隱身結構設計。Bill Grant在接受SLDinfo網站采訪時表示,過去隱身飛機設計中,是先有飛機設計、后有隱身設計,而在F-35項目中隱身是被“制造”進飛機中。據福克斯新聞報道,F-35蒙皮采用了混合復合材料。據《結構吸波材料的隱身性能研究》(王海風),F-22的翼面前后緣、副翼、襟翼、尾翼、機身邊條、進氣道均采用了吸波結構復合材料。 美國B-21轟炸機采用新一代隱身技術,被稱為是最容易維護的隱身轟炸機。據諾斯羅普·格魯曼官網,B-21是第六代隱身轟炸機,B-21采用新一代隱身技術、先進的網絡能力和開放的系統架構,針對高端威脅環境進行了優化,可在空軍最復雜的任務中發揮關鍵作用。據美國國防部網站,在 2022年12月2日B-21亮相時,美國國防部長 Lloyd J. Austin表示“B-21經過精心設計,是最容易維護的隱身轟炸機”。回顧美國在役/退役隱身戰機發展歷程,從F-117到F-35,結構隱身材料日趨成熟;頻率選擇表面已經應用于F-22隱身戰機。 1) 受限于當時技術,F-117 和 B-2 所使用的結構隱身材料為復合材料、蜂窩結構為主。 2) F-117 和B-2作戰主要方式為對地攻擊,F-22戰機是空中優勢戰機,因此F22使用頻率選擇表面作為雷達天線罩材料,使得自機雷達發射波正常工作, 又屏蔽了自機雷達工作波段外的電磁波,實現攻守兼備。 3) 受益于隱身技術進步,B-21轟炸機相較于 B-2 轟炸機可維護性大幅提升。 3.3、美國主要戰機項目預算中隱身戰機占比過半 據美國國防部副部長辦公室(OUSD)預算報告,2021-2023財年美國主要戰機項目合計預算分別為335、307、328億美元,其中F-35、空軍下一代空中優勢戰機、 MQ-25、B-21四種隱身戰機合計預算分別為169、168、189億美元,分別占主要戰機項目合計預算的50.42%、54.72%、57.62%,占比呈現上升趨勢。 F-35戰機2021-2023財年項目預算分別為 129、119、110億美元,在各型戰機中排首位。B-21是美國新型隱身戰略轟炸機,據參考消息 2022年11月29日援引美國福克斯新聞網報道,諾思羅普-格魯曼公司于2015年獲得了設計并建造 B-21“突襲者”隱身轟炸機的合同;該公司相關負責人介紹稱,“B-21是有史以來建造的最先進的軍用飛機”;建造B-21使用了先進的制造技術和突破性隱身技術。2021- 2023財年B-21項目預算分別為 28、30、50億美元。 3.4、F-35隱身戰機全球已獲3453架訂單,累計交付超過865架 據洛克希德·馬丁,截至2023年6月,F-35戰機已經獲得16個國際客戶的共計997架訂單,加上美國本土2456架訂單總數已經達到3453架。截至 2023年6月, 公司已經交付逾945架F-35戰機。 F-35戰機成為多國航母艦載機。F-35B 已經成為美、英、日、意等國航母艦載機。據環球網援引美國海軍學會新聞網站報道,2021年10月3日,日本海上自衛隊2架F-35B戰斗機在“出云”號航母上起降,系日本在二戰后首次在艦艇上起降 固定翼飛機。據環球網2021年7月30日報道,英國“伊麗莎白女王”號航母進入南海,并開展了F-35B戰機起降飛行訓練。據新華社援引“防務新聞”網站2021年11月23日報道,意大利海軍和空軍F-35B戰機在意大利海軍“加富爾”號航母上開展聯合行動。美國F-35戰機計劃批產周期長達33年,未來年均開發與采購費用達104億美元/年。據美國政府問責局報告,美國空軍及海軍規劃對F-35戰機的開發及采購持續至2044年。以2011年第一批次量產型F-35戰機下線作為起點,F-35戰機批產時間有望長達34年。預計2018至 2044年年均開發及采購費用達104億美元/年,而且伴隨戰機逐漸開發成熟,2021年之后基本為采購費用。2021-2030年是F-35戰機采購“高峰期”,期間年采購費用在119億美元/年至140億美元/年之間,年采購數量在98至105架之間。 3.5、隱身戰機是全球武器裝備研發重點 當前中美俄三國均裝備了隱身戰斗機,并公開展示了不止一款隱身戰機。據《World Air Force 2022》,截至2021年,美國擁有178架F-22戰機和 504架F-35戰機, 隱身戰斗機數量遠超其他國家。 除中美俄三國外,法國、德國、西班牙、英國、日本、韓國、土耳其也開展了隱身戰機研究。據中國軍網報道,2022年7月19日,韓國KF-21戰機首飛。 3.6、高技術產品關乎裝備核心指標,研發周期長定制化程度高 隱身性能是隱身軍機核心指標。隱身性能是衡量先進武器裝備性能的重要指標, 以軍機為例,隱身(Stealth)、超音速巡航(Supersonic)、超視距攻擊(Superiorsensor)和超機動(Super-agility)是第四代戰斗機的四個重要標準。隱身材料涉及核心性能,具有資質壁壘。由于武器裝備隱身性能是核心性能,因此對其隱身材料供應商有較高資質要求,中國對相關產品的研發生產企業實行嚴格的許可制度,為新進入企業設立了較高的資質門檻。隱身材料技術壁壘高。 由于隱身材料的性能和質量在相當大的程度上決定著武器裝備關鍵構件的使用性能和服役周期,因此相關武器裝備對于隱身材料的性能、 質量的要求非常高,隱身材料因此具有高技術壁壘。隱身材料研發周期長,具有定制化特征。為保障型號裝備特別是預研、在研裝備的性能,客戶一般要求隱身材料生產企業配合其進行同步研發,從研發設計、首件試制到產品定型批量生產的周期較長;由于隱身材料應用武器裝備部位及種類不斷增加,下游型號眾多、產品需求各異,每種型號的產品在材料、規格、性能 方面均具有特殊性要求,客戶的定制化需求較多,因此產品具有定制化特征。結構吸波材料對供應商提出綜合要求。結構吸波材料兼具電磁吸收和結構承載作用,相較于涂敷吸波材料,結構吸波材料與飛機結構聯系更加緊密;隱身設計定制化特點決定了隱身材料供應商的角色更傾向于隱身解決方案提供者,對供應商的功能與結構一體化仿真設計能力提出綜合要求。 客戶傾向于長期穩定合作,先發者有優勢。在既定的產品質量標準及技術指標要求下,客戶更換相關供應商的轉換成本較高且周期較長,若隱身材料研制生產企業提供的產品能持續符合客戶的質量及技術要求標準,下游客戶將與其形成長期穩定的合作關系,且具有一定的排他性。

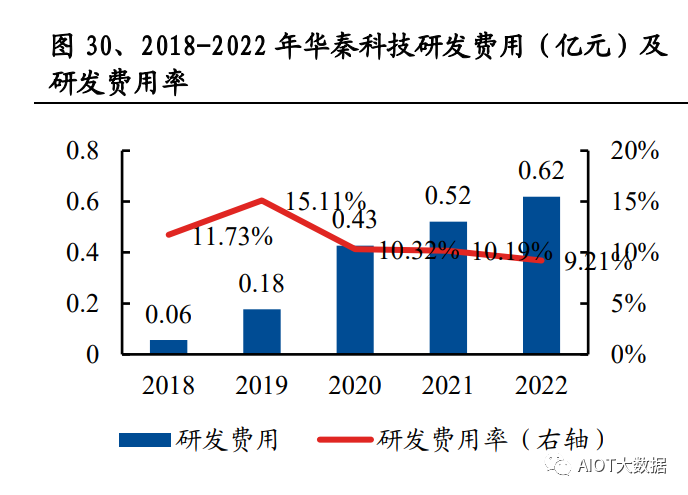

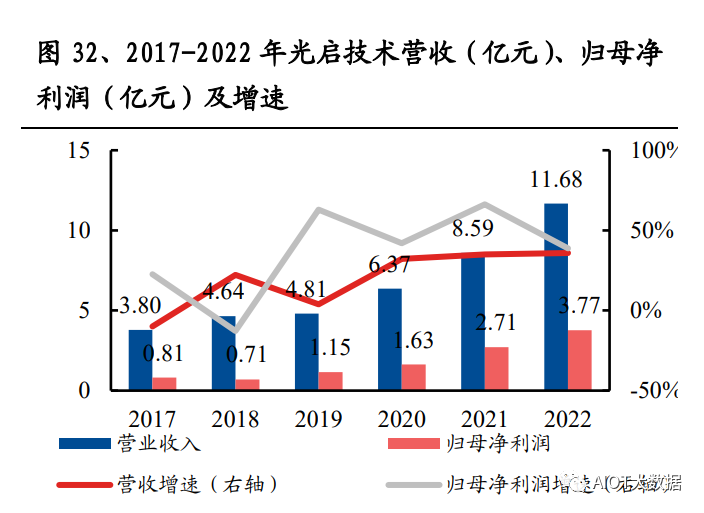

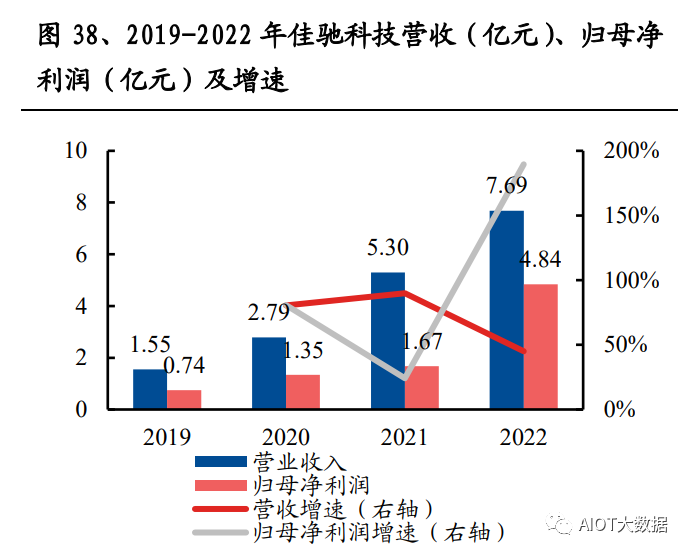

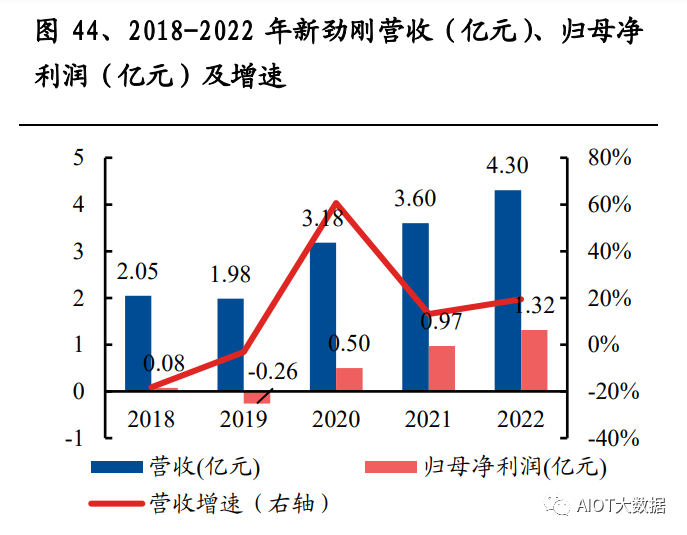

4、重點公司分析 01華秦科技 陜西華秦科技實業股份有限公司于2022年3月上市, 公司前身華秦有限系由華秦公司在 2012年7月由集體企業改制設立,華秦公司系成立于1992年12月28日并掛靠在陜西省科技咨詢服務中心名下之集體企業, 2020年11月華秦有限整體變更為股份有限公司。公司主營業務為從事特種功能材料,包括隱身材料、偽裝材料及防護材料的研發、 生產和銷售,公司主要產品有隱身涂層材料、結構隱身材料、高仿真偽裝遮障、 偽裝網、重防腐材料、高效熱阻材料。公司產品主要應用于中國重大國防武器裝 備如飛機、主戰坦克、艦船、導彈等的隱身、重要地面軍事目標的偽裝和各類裝備部件的表面防護。公司經過多年持續艱苦攻關,突破了多項特種功能材料研發 與產業化的關鍵技術瓶頸,主要產品在多軍種、多型號裝備實現裝機應用,隱身材料及偽裝材料的核心產品分別在2019年及2020年實現了批產。 2022年華秦科技實現營收6.72億元,2018-2022年營業收入復合年均增長率為93.91%。2022年實現歸母凈利潤3.33億元,2018-2022 年歸母凈利潤復合年均增長率為138.82%;凈利率為49.59%,同比增加8.15pct。2019年歸母凈利潤為1.06億元,主要是公司于2019年度進行股權激勵,確認股份支付費用1.68 億元計入當期管理費用所致。 分產品看,特種功能材料產品貢獻主要營收,2022年特種功能材料產品實現銷售6.15億元,同比增長24.93%,占總營收91.44%;特種功能材料產品毛利率為59.25%, 同比增加0.19pct。 2022年公司期間費用0.94億元,同比期間費用率16.63%,同比減少2.70pct;其中,銷售費用1161.63萬元,同比增長 19.45%,銷售費用率1.73%,同比減少0.17pct,主要系公司積極開拓市場,銷售人員增加,工資薪酬增加及業務拓展相關費用增加所致;管理費用2641.57萬元,同比增長25.92%,管理費用率3.93%,同比減少0.17pct,主要系工資薪酬增加及IPO相關費用增加所致;財務費用626.94萬元,同比減少498.41%,主要系貨幣資金利息收入增加所致;研發費用0.63億元,同比增加18.83%,研發費用率9.21%,同比減少0.97pct,主要系 2022年研發人員增加以及研發人員薪酬增長,跟研型號數量增加致使研發物料消耗、檢測費用等增加等所致。 據招股說明書,華秦科技是特種功能材料領域軍工配套產品供應商。2021年1-6月,公司向第一大客戶A集團銷售1.81億元,占總營收的 95%,其中,向客戶A1單位銷售1.26億元,占總營收的65.98%,向客戶A2單位銷售0.24億元,占總營收的12.82%。 據招股說明書,公司與西工大遵循平等、獨立、有償、互利的原則,在多年的合 作中探索出一條較為成功的“產學研”合作體系。2016年,“航空發動機用特種功能材料”項目通過國家國防科技工業局組織的國防科學技術成果鑒定,根據鑒定結果,公司隱身材料“綜合技術水平達到國際先進水平,在XX方面達到國際領先水平”,上述技術成果分別于2017年及2018年獲得“國防技術發明一等獎”與“國家技術發明二等獎”。截至2022年3月2日,公司已獲授權國防發明專利38項、國家發明專利2項。 據2022年報,華秦科技積極跟進客戶的型號研發工作,參與了多個武器裝備型號特種功能材料產品的研制工作,部分產品已進入驗證定型階段,為日后繼續擴大市場份額奠定基礎。 光啟技術 光啟技術股份有限公司(光啟技術,002625.SZ)曾用名浙江龍生汽車部件股份有限公司,原主營產業為汽車制造業,2017 年通過非公開發行購買光啟合眾持有的光啟尖端100%的股權,主營業務中增加新材料智能結構和裝備的研發、生產及銷售。光啟尖端致力于從事超材料前沿技術研究和超材料解決方案提供及產品生產。據光啟技術公告,光啟尖端原控股股東光啟合眾為控股型公司,主要通過下屬公司從事對外投資與超材料及其上下游相關的產業。光啟合眾成立于2011年由劉若鵬、張洋洋、季春霖、趙治亞及欒琳聯合出資設立。光啟尖端為國內較早進行超材料商業化運用的公司,已成功將超材料應用于空間科學等領域,具有雄厚的技術優勢和技術積累。光啟尖端高學歷人員占比高,截至2017年6月30日,光啟尖端員工中分別有13、50、45人最高學歷為博士、碩士、本科,占公司總員工的80.60%。光啟尖端專利儲備豐富,截至2017年11月24日,光啟尖端及其子公司共擁有154項專利權,主要與超材料有關。 公司董事長劉若鵬和董事季春霖等人實現了寬頻帶超材料隱身衣的設計與制備, 該成果于2009年以論文《Broadband Ground-Plane Cloak》發表在全世界最權威的學術期刊之一美國《Science》雜志上,引起業界強烈反響,據學術平臺ResearchGate統計,截至2022年12 月21日該論文被引用次數達1334次。光啟技術最早的創始團隊成員均為超材料相關領域海歸,其中4位在美國杜克大學獲得博士學位。杜克大學在本世紀初超材料隱身研究中處于世界領先地位,2006 年,杜克大學的 D.R.Smith 研究團隊首次實現了微波頻率下的超材料隱身斗篷 (ResearchGate統計引用量6000+);光啟技術董事長劉若鵬和董事季春霖于2009年所發表論文的通訊作者也為D.R.Smith。 公司的目前的主營業務為主要分為超材料業務板塊和汽車零部件業務板塊。公司超材料業務板塊主要是新一代超材料技術在尖端裝備領域的應用,按照使用場景分為航空結構產品與海洋結構產品,按照業務性質又分為超材料研制業務和超材料批產業務;汽車零部件業務板塊主要業務為各類汽車座椅功能件、安全件及其關鍵零部件的研發、生產和銷售。光啟技術2019-2022年營收規模和盈利能力實現大幅增長。2022年實現營收11.68億元,同比增長35.88%,2019-2022年營業收入復合年均增長率為34.37%。2022年公司實現歸母凈利潤3.77億元,同比增長38.84%,2019-2022年歸母凈利潤復合年均增長率為48.51%;2022年凈利率32.26%,同比增加0.69pct。 分產品看,超材料產品貢獻主要營收,2022年超材料產品實現營收 8.00億元, 同比增長52.94%,占總營收68.50%;超材料產品毛利率54.81%,同比減少4.89pct;超材料研發實現營收0.73億元,同比減少17.78%,占總營收7.63%;超材料研發毛利率15.56%,同比減少 35.31pct。 光啟技術2022年期間費用0.11億元,同比減少77.75%,期間費用率0.90%,同比減少4.61pct;其中,研發費用0.82億元,同比增長 26.53%,研發費用率7.05%,同比減少0.52pct。 2022年光啟技術向第一大客戶銷售6.47億元,較2021年對第一大客戶銷售金額增長54.00%,占總營收的55.39%。 據公司公告,光啟技術經過10年垂直深耕,完成了超材料技術在裝備應用上的關鍵技術突破,將超材料從“基礎學科”轉變為“產業應用”,實現了中國超材料技術由“0到1”的突破,在世界超材料產業化競爭中搶占了先機。公司在世界范圍內,率先完成了從0到1的超材料工業體系構建,開創了超材料的設計、制造、 檢測的全產業鏈體系,在超材料的設計、制造、檢測方面取得了多項突破。2022年公司及公司控股子公司合計申報專利38項(其中:發明專利9項),獲得授權90項,在研4項超材料領域標準,累計持有3項國家標準。 據光啟技術公告,2021年,采用公司第三代超材料技術的結構件產品已轉入批產階段。2021年公司某大型復雜超材料構件產品順利通過客戶驗收,由研制階段轉入批產階段,并收到了投產通知,相關供貨合同已于2022年1月正式簽訂,金額約20億元人民幣,是公司自成立以來簽署的金額最大的單筆銷售合同,具有里程碑式的意義。2022年11月26日公司公告,光啟尖端與客戶A簽訂了合計1.38億元的超材料產品批產合同,該合同與公司以往披露的訂貨需求以及其他訂單無關,屬于新增的訂單,其中1.19億元屬于2022 年已完成轉批產的11項產品對應的訂單。 股權激勵考核目標驅動,超材料業務有望保持高增速。據光啟技術2021年股票期權激勵計劃規定,以2019年公司在超材料業務營業收入 2.19 億元為基數,對各考核年度的超材料業務營業收入進行考核。據此增幅目標值可得,2021/2022/2023年超材料業務營業收入目標值分別為 6.58/10.09/14.03億元,分別同比增長61.21%、 53.33%、39.13%。 佳馳科技 成都佳馳電子科技股份有限公司(佳馳科技)前身是2008年7月成立的成都佳馳有限責任公司,2021年8月變更為股份有限公司。公司主要從事電磁功能材料與結構(Electronic Magnetic functional Materials and Structures,簡稱EMMS)的研發、制造、測試、銷售和服務業務,主要產品包括隱身功能涂層材料、 隱身功能結構件、電磁兼容材料。據招股說明書,EMMS產品以軍用產品為主,2022年收入占比超過98%,主要應用于隱身領域;以民用產品為輔,主要應用于電磁兼 容領域。 電子科技大學院士為首,核心技術團隊實力雄厚。公司以鄧龍江院士為首席科學家,凝聚了一支在國內EMMS領域專業人才隊伍。公司董事、首席科學家鄧龍江先生為中國工程院院士,電子科技大學教授。據電子科技大學官網,鄧龍江院士長期從事電磁輻射控制材料領域的基礎理論、制備技術和工程應用研究。研制了一類磁各向異性納米晶片狀電磁波吸收劑,發明了多層結構多頻譜電磁輻射控制材料的設計方法,在電磁輻射控制材料的“薄型化”和“超寬帶”等方面取得重要進展并產業化,保障了重大工程任務的需求。以第一完成人獲國家技術發明二等獎1項(2015 年)、國家科技進步二等獎2項(2008、2018 年),發表論文200余篇,授權發明專利100余件。公司核心技術人員多人畢業于電子科技大學,部分核心技術人員具有在電子科技大學、專業研究院所任職經歷。 分產品看,隱身功能涂層材料和隱身功能結構件貢獻主要營收,2022年隱身功能 涂層材料實現營收4.03億元,同比增長54.05%,占總營52.41%;隱身功能涂層材料毛利率82.44%,同比減少0.17pct。2022年隱身功能結構件實現營收3.29億元,同比增長44.37%,2019-2022 年隱身功能結構件營收年均復合增長率為 119.58%;隱身功能結構件毛利率85.24%, 同比減少3.53pct。 2022年佳馳科技期間費用0.77億元,同比減少63.49%,期間費用率10.01%,同比減少 29.75pct;其中研發費用0.44 億元,同比增加 34.36%,研發費用率5.73%,同比減少 0.27pct。2021年,佳馳科技采購高強度芳綸蜂窩2645.65萬元,同比增長90.42%,采購特種結構件1713.86萬元,同比增長556.37%。 2021年,基礎粉料、助劑的采購金額占比明顯下降,特種結構件、高強度芳綸蜂窩的采購金額占比明顯上升,主要是因為公司隱身功能結構件銷售占比大幅提升,而特種結構件、高強度芳綸蜂窩 為其主要原材料,采購結構的變化與銷售結構的變化相匹配。2022年,佳馳科技采購高強度芳綸蜂窩2645.65萬元,同比增長53.89%,采購特種結構件2272.84萬元,同比增長32.62%。 佳馳科技是電磁功能材料與結構領域軍工配套產品供應商,中國航空工業集團和中國電科集團是公司前兩大客戶。2022年公司向第一大客戶中國航空工業集團銷售5.06億元,同比增長 63.61%,占總營收的65.81%,其中,向客戶 KH00109銷售3.56億元,同比增長67.22%,占總營收比例為46.34%;向客戶KH00104銷售1.34億元,同比增長78.65%,占營收比例為 17.41%。2022年公司向中國電科集團銷售1.50億元,同比減少5.67%,占總營收19.56%,其中向客戶KH00209銷售1.04億元,同比減少 9.86%,占總營收比例為13.54%。 佳馳科技堅持自主創新,解決了EMMS行業系列重大難題,先后獲國家科學技術進步獎二等獎1項、四川省科學技術進步獎一等獎1項、國防科學技術進步獎三等獎1項,連續被航空工業集團某單位認定為“金牌供應商”。截至2023年06月12日,公司尚有10項在研項目。 首發募投項目擴大產能和全面提升研發能力。佳馳科技首發擬募集資金12.45億元,用于投入電磁功能材料與結構生產制造基地建設項目、電磁功能材料與結構研發中心建設項目和補充營運資金。下游軍工客戶對公司產品需求量將快速增加, 在民用電子信息領域,消費電子、通信、汽車等產品內部的電磁兼容問題逐漸顯 現,公司新建智能制造基地、儲備充裕產能可促進公司的持續發展,也有助于中國關鍵材料的自主可控。現階段公司正處于軍民業務全面發展的重要機遇期,通過募集資金投資項目的開展,公司將全面提升研發中心軟硬件和人才實力,保證公司下一階段研發工作的順利開展。 新勁剛 廣東新勁剛科技股份有限公司(新勁剛,300629.SZ)是由勁剛有限整體變更設立的股份有限公司,公司前身勁剛有限成立于1998年 12月。2021年,公司剝離出售傳統超硬材料制品業務,集中資源聚焦于“特殊應用領域材料業務”。目前公司主要業務為特殊應用領域電子業務和特殊應用領域材料業務,公司主要產品包括射頻微波功率放大器、射頻微波濾波器及組件、跳頻濾波器及組件、熱噴涂材料、 電磁波吸收材料、防腐導靜電材料、ZnS光學材料等。 新勁剛2022年實現營收4.30億元,同比增長19.46%;實現歸母凈利潤1.32億 元,同比增長35.54%;凈利率30.56%,同比增加3.63pct。 射頻微波產品貢獻主要營收,2022年射頻微波產品實現營收4.16億元,同比增長22.21%,占總營收96.54%;毛利率61.49%,同比增加3.74pct。2022年,特殊應用領域材料及其他業務實現營收0.15億元,同比減少26.75%,毛利率42.81%,同比減少2.45pct。 2022年,公司期間費用1.02億元,同比增長9.03%,期間費用率23.75%,同比減少2.27 pct;其中研發費用0.49億元,同比增加4.59%,研發費用率11.34%,同比減少1.61pct。 據新勁剛2022年報,公司的特殊應用領域材料業務以子公司康泰威為載體,主要產品包括熱噴涂材料、電磁吸波材料、結構吸波材料、碳纖維增強樹脂基復合材料、防腐導靜電材料、ZnS光學材料等。熱噴涂材料、電磁吸波材料、防腐導靜電材料已實現批產供貨。復合材料、結構吸波功能材料及ZnS光學材料處于研發驗證階段。公司電磁波吸收材料可應用于飛行器、艦船、特種車輛、地面裝備等領域,實現雷達隱身,有效提高裝備電磁對抗能力和生存能力,目前已實現小批量產供貨。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414