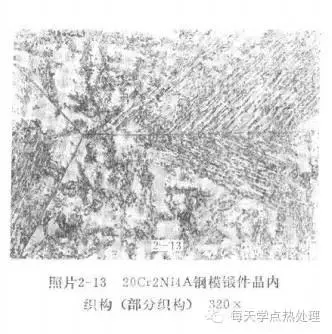

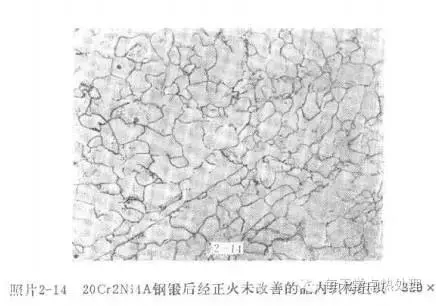

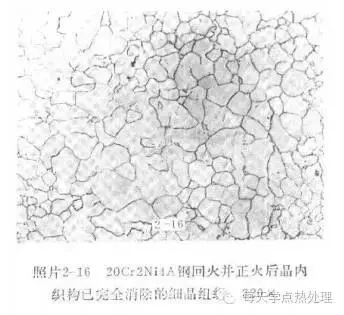

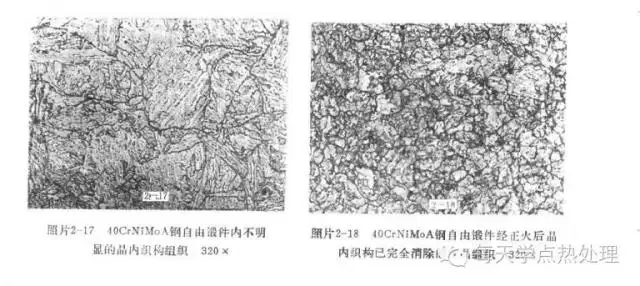

組織遺傳? 非平衡組織(如馬氏體、貝氏體等)的鋼,如以快速或慢速加熱到Ac1~Ac3之間的低溫區,則奧氏體即以有取向的針形核,并定向長大,合并而恢復到原奧氏體晶粒大小,這種現象稱為組織遺傳。組織遺傳在碳素鋼、合金鋼、高速鋼中均有發現。進一步研究還證明:平衡組織在非常快的加熱速度(>105℃/S)或在非常慢的加熱速度(≈1℃/min)下,也會發生組織遺傳。 相變遺傳? 除組織遺傳現象外,當加熱和冷卻時,轉變后的奧氏體轉變為馬氏體時,會將其在塑性變形中形成的大量位錯等晶體缺陷遺傳給馬氏體,使馬氏體強韌性大大提高,這種現象稱之為相變遺傳。 組織遺傳和相變遺傳都是金屬加熱和冷卻過程中遺傳性的表現形式的一種現象,應加以區分。相變遺傳有利于發揮材料潛力,這一規律可以強化金屬材料(如鋼的形變熱處理),提高工件服役壽命。組織遺傳一般使鋼材熱處理后性能降低,但在特殊情況下,也可加以利用(如硅鋼片中的織構就是利用組織遺傳取得的,從而提高了磁導率)。 晶粒遺傳? 有些鍛件(特別是馬氏體鋼模鍛件),由于鍛造加熱溫度與停鍛溫度比較高,鍛后形成粗大的奧氏體晶粒冷卻到室溫后,在原來一顆顆奧氏體晶粒內由于相變形成許多顆小晶粒,發現這些小晶粒的空間取向往往與原來奧氏體空間取向基本上一致,也就是說,形式上是原來一顆大晶粒分割成許多小晶粒,而實質上還是原來一顆大晶粒。當重新正火加熱時,這些小晶粒將會還原成原來的奧氏體晶粒,且取向基本上沒有多大變化。隨著正火加熱溫度高低不同,只是還原程度不同而已。正火冷卻時,一顆奧氏體晶粒又再次重新分割成若干個小晶粒,這樣正火前粗大的晶粒在經過正火后形式上是細化了(分割成許多細小的晶粒),但實質上由于很多小晶粒的位相與原來的奧氏體晶粒一致,所以仍保留了大晶粒的特征。 當制成金相試樣時,在顯微鏡下觀察往往不易發現這種高溫下的原始奧氏體晶界,這是由于被鍛件冷卻(一般淬火狀態)時相變后的組織所掩蓋罷了,若采用特殊腐蝕劑顯示晶粒的方法或者打斷口方法就很容易看出這種原始晶粒。 不同材料這種晶粒遺傳程度和頑固性是不同的,很顯然,這種粗大晶粒的遺傳給最終熱處理及使用性能(特別是承受過載的沖擊性能)帶來極為不利的影響。 解決晶粒遺傳的方法: 1)采用二次或多次正火的方法。一般結構鋼經一次正火即可完成細化,原始晶界消失,而有些材料如18CrNiWA,20Cr2NiA等,經一次正火后,仍消失不了原始晶界,即出現晶粒遺傳現象,需經二次或多次正火,有的甚至需要采用高溫正火或反復高溫正火工藝。因為每經一次正火加熱與冷卻,即很多顆小晶粒還原成原來的奧氏體晶粒(程度與大小不同),或一顆奧氏體晶粒分解成很多小晶粒。但他們之間的位相總不能完全一致,所以經二次或多次正火對那些遺傳性比較頑強的材料可以破壞其遺傳從而得到真正的細小晶粒。 2)通過退火的方法。對于3Cr3Mo3VNb等馬氏體型不銹鋼進行退火或等溫退火通過相變重結晶來細化晶粒,能有效的消除粗大晶粒的遺傳。 3)采用鍛后回火的方法。對于18Cr2Ni4WA,20Cr2Ni4A等鋼鍛件,在冷卻到室溫后再進行一次高溫回火如圖2-15,然后正火如圖2-16。 鍛件在高溫回火時,由于高度彌散質點的析出及基體α相的再結晶,促使在以后正火加熱時容易以這些析出的質點為核心形成奧氏體晶粒,從而破壞空間取向,所以相變后晶粒得到了真正充分的細化。 4)采用低溫大變形程度的方法,模鍛時坯料尺寸確定之后,變形程度也就大體確定了,而自由鍛時可以通過反復鐓拔等方法來增大變形程度,且其終鍛溫度可以低些,因而鍛后晶粒細小,如圖2-17。而且由于殘余大量變形和內應力,在正火加熱溫度稍高于相變點時將促使α→γ相按無序轉變方式形成奧氏體,破壞了原來的空間取向,所以相變后的晶粒得到真正的充分細化,見圖2-18。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414