作為兼具優(yōu)良耐蝕性和機械性能的金屬材料,馬氏體不銹鋼已廣泛應用于航空航天,模具制造,機械零件生產和石油化工等領域。淬火-回火是馬氏體不銹鋼獲得良好機械性能的主要熱處理工藝,而回火溫度對馬氏體不銹鋼的耐蝕性有極為顯著的作用。清華大學姚可夫團隊于2016年發(fā)現,500 °C回火后S 316型馬氏體不銹鋼在3.5 wt.%氯化鈉溶液中的動電位極化曲線無鈍化現象,且首次發(fā)現了納米級M23C6碳化物在500 °C回火后的析出,并將“失鈍”現象歸因于該類碳化物在基體中的析出。2020年,寧波大學魯思淵博士對Cr13型馬氏體不銹鋼在400 °C-600 °C進行2 h回火,發(fā)現其“失鈍”現象出現在回火溫度為460 °C-540 °C區(qū)間,并以納米級富Cr型M23C6碳化物析出帶來的基體“貧鉻”理論解釋了該現象發(fā)生的機理。作為回火工藝的另一參數,回火時間對馬氏體不銹鋼耐蝕性的影響因此成為了解馬氏體不銹鋼“失鈍”現象的另一切入點。

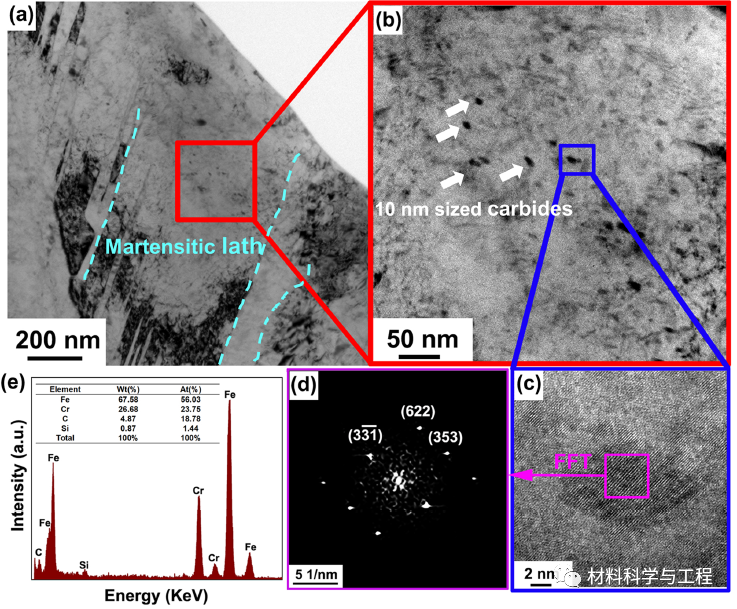

為探尋回火時間對馬氏體不銹鋼點蝕行為的影響機理,寧波大學機械工程與力學學院魯思淵副教授團隊開展了Cr13型馬氏體不銹鋼在500 °C下的不同時間回火實驗,并通過材料分析技術和腐蝕電化學方法對該類型馬氏體不銹鋼的點蝕行為進行了研究。結果表明,馬氏體不銹鋼在500 °C下回火2-24 h后發(fā)生了明顯的“失鈍”現象,而當回火時間延長至48 h以上,馬氏體不銹鋼的點蝕性能發(fā)生了“回復”。經TEM-EDS分析,“失鈍”不銹鋼中的納米級M23C6碳化物尺寸約10 nm,且碳化物周圍出現了約15 nm寬的“貧Cr”區(qū),是導致不銹鋼點蝕加速的主因。而延長回火時間,馬氏體不銹鋼中的M23C6碳化物尺寸“長大”至100 nm左右,且無貧Cr區(qū)出現。此研究為通過回火時間“調節(jié)”馬氏體不銹鋼的耐蝕性提供了思路,相關成果以題為“Tuning the pitting performance of a Cr-13 type martensitic stainless steel by tempering time”發(fā)表于雜志“Corrosion Science”。文章第一作者為寧波大學碩士研究生袁峰,通訊作者為魯思淵副教授。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2022.110346

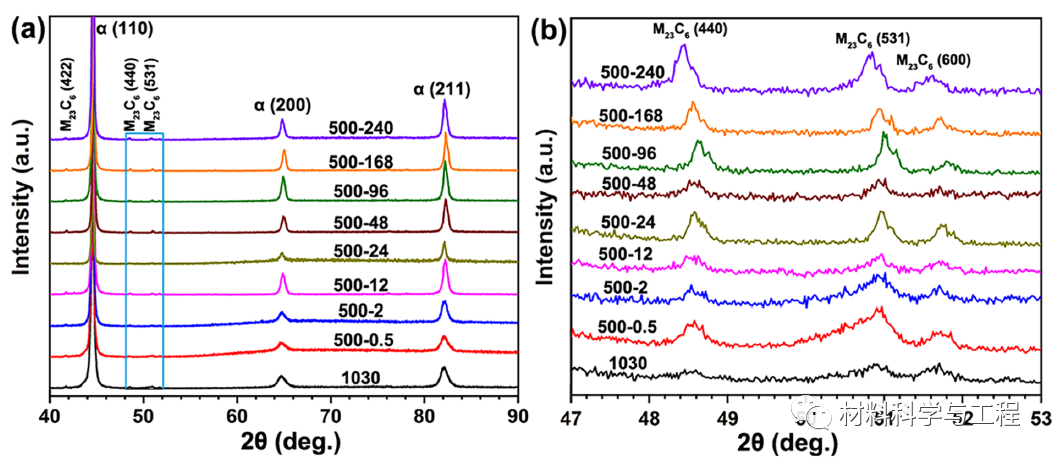

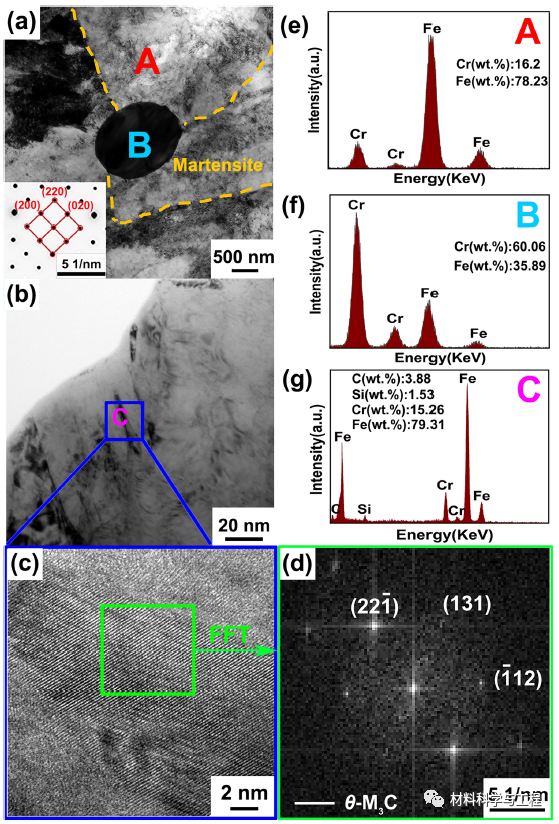

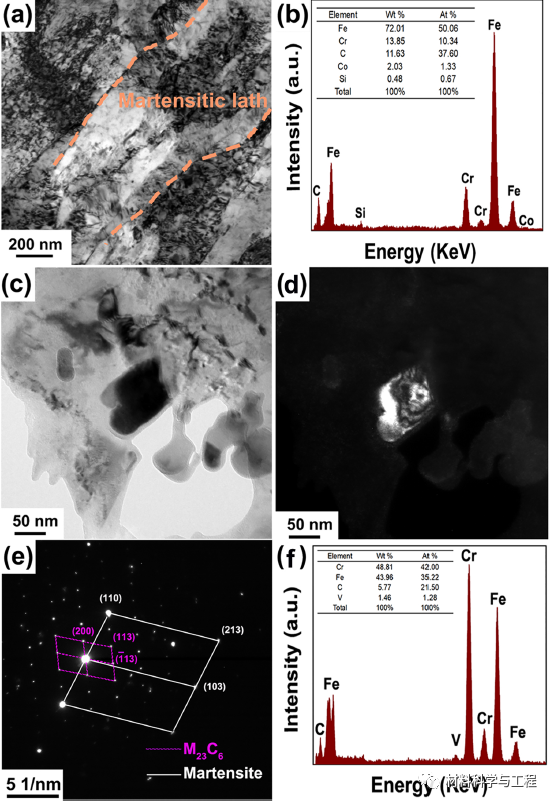

實驗用馬氏體不銹鋼經1030 °C淬火后,在500 °C分別進行了0.5 h, 2 h, 12 h, 24 h, 48 h, 96 h, 168 h和240 h回火,實驗樣品分別通過XRD,SEM和TEM進行顯微組織和析出相分析。由XRD和SEM分析可見,淬火后馬氏體不銹鋼中基體組織為馬氏體,且其中分布有大量未溶M23C6碳化物,尺寸約為1-2 μm。經TEM分析,0.5 h至48 h回火后,馬氏體不銹鋼中的回火碳化物析出順序為θ-M3C®10 nm級 M23C6®100 nm級M23C6。

圖1 不同回火時間下馬氏體不銹鋼的XRD圖譜:(a)基體,(b)鋼中碳化物

圖2 不同回火時間下馬氏體不銹鋼的微觀組織,(a)-(i)分別為回火時間0.5-240 h處理試樣。

圖3 0.5 h回火后鋼中未溶M23C6與M3C型碳化物TEM分析

圖4 12 h回火后馬氏體不銹鋼中10 nm級M23C6碳化物TEM分析

圖5 48 h回火后馬氏體不銹鋼中M23C6析出TEM分析

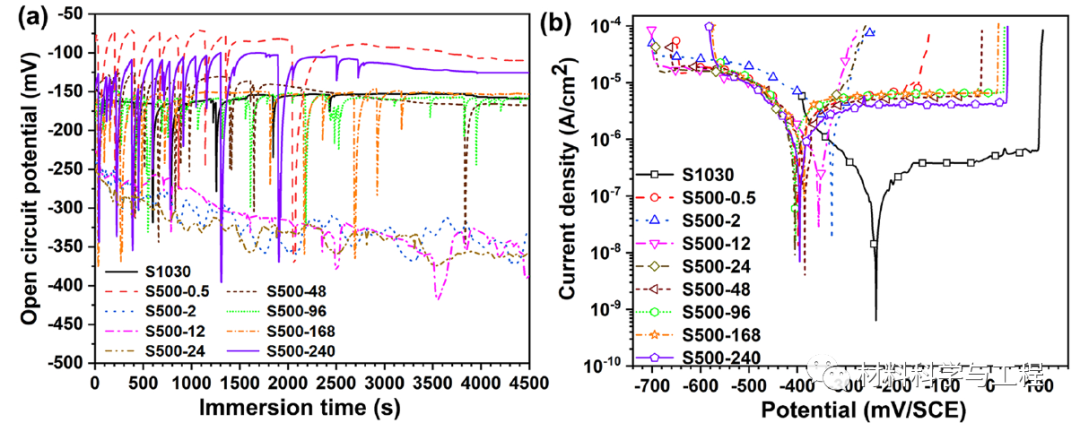

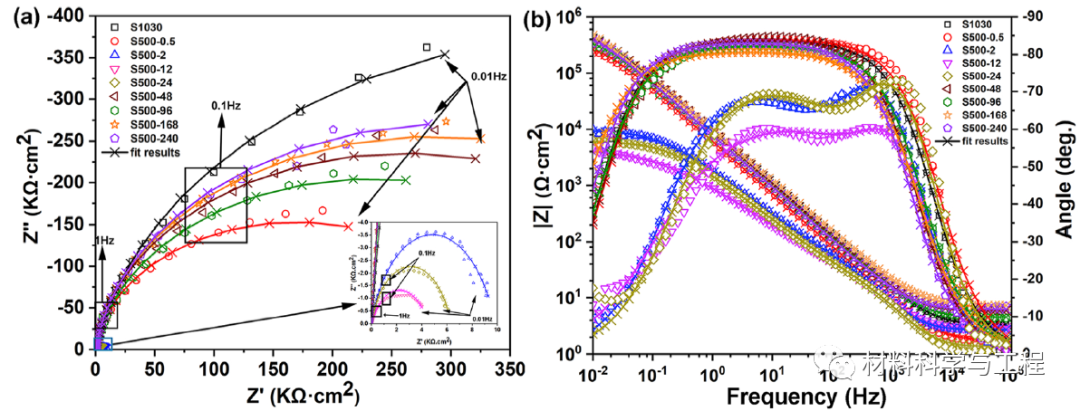

采用腐蝕電化學方法在3.5 wt.%氯化鈉水溶液中測試各回火樣品的耐蝕性,得到試樣的動電位極化曲線和電化學阻抗譜(EIS)。圖7和圖8的結果表明,當實驗材料在500 ℃經2-24 h回火后其動電位極化曲線未表現出鈍化特性;阻抗譜中該區(qū)間的回火樣品其極化電阻值顯著小于其他區(qū)間熱處理樣品,CPE參數Q0則顯著高于其他樣品,計算有效容抗(Ceff)也顯示與Q0相同的趨勢。這說明在2-24 h回火后,馬氏體不銹鋼的耐蝕性顯著降低,呈現出活化溶解(“失鈍”)狀態(tài)。而回火溫度延長至48 h及以上,馬氏體不銹鋼的動電位極化曲線呈現出明顯鈍化區(qū),說明此時馬氏體不銹鋼的鈍化性能發(fā)生了“回復”,作者據此將此現象定義為“鈍化回復”(recovery ofpassivation,ROP)現象。

圖6 不同回火時間下馬氏體不銹鋼的(a)OCP和(b)動電位極化曲線

圖7 不同回火時間下馬氏體不銹鋼的EIS圖譜:(a)Nyquist圖,(b)Bode圖

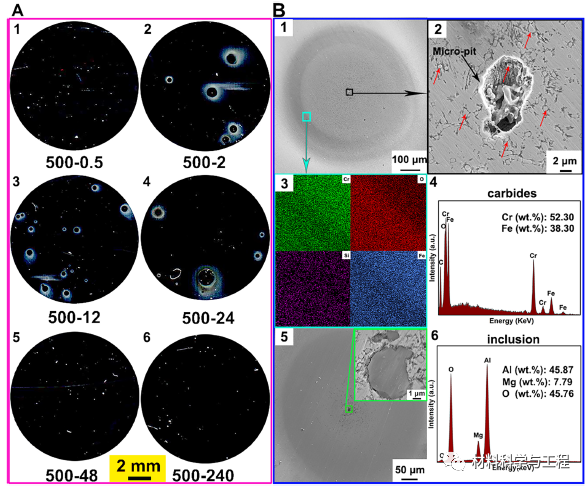

圖8為馬氏體不銹鋼經不同時間回火后在3.5 wt% NaCl水溶液中浸泡30 min后的形貌分析,可見經2-24 h,500 °C回火后,馬氏體不銹鋼表面在浸泡30 min后即出現了明顯的點蝕現象,而其他不銹鋼試樣表面并未出現明顯的銹蝕痕跡。采用SEM對“失鈍”樣品進行微觀組織分析,發(fā)現腐蝕呈現典型的點蝕與局域均勻腐蝕特點。點蝕主要起始于未溶M23C6碳化物和Al-Mg-O夾雜物周圍。圖9為不同時間回火試樣的動電位極化擊穿表面SEM分析圖,其中經0.5 h和48 h回火后,馬氏體不銹鋼的擊穿表面均出現了明顯的點蝕坑,但蝕坑周圍基體未被腐蝕。而經12 h回火后,馬氏體不銹鋼擊穿表面不僅有穩(wěn)態(tài)點蝕坑,其周圍的基體被嚴重腐蝕,呈現出均勻腐蝕特征。結合圖8與圖9的結果可見,不銹鋼的點蝕微孔均萌生于未溶M23C6碳化物或Al-Mg-O夾雜物。但是“失鈍”不銹鋼與非失鈍樣品的點蝕行為在動力學方面有極大差別,即點蝕萌生和“生長”時間更快。

圖8 不同時間回火后馬氏體不銹鋼在NaCl溶液中浸泡30 min后的表面形貌

圖9 馬氏體不銹鋼經(A)0.5 h,(B)12 h和(C)48 h回火后的動電位極化擊穿表面形貌

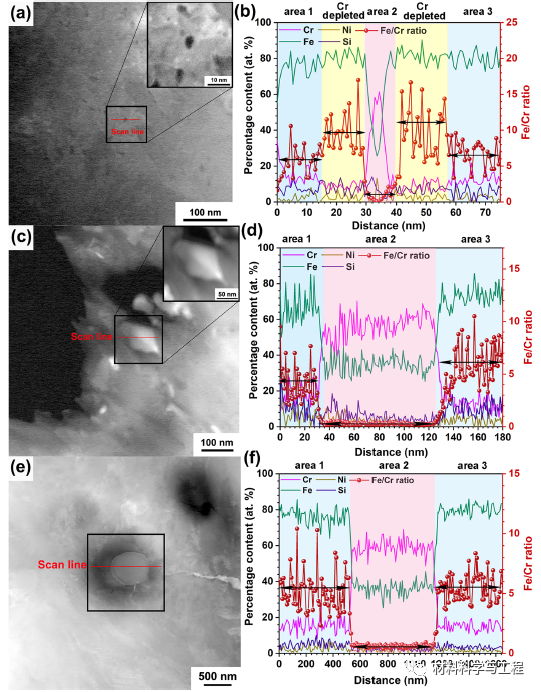

圖10為對馬氏體不銹鋼中典型回火析出碳化物的TEM-EDS分析。結果表明,經12 h回火后馬氏體不銹鋼中析出的10 nm級M23C6碳化物周圍出現了約15 nm的貧Cr區(qū)。此區(qū)域內的Cr含量低于基體中Cr含量,且Fe/Cr原子比顯著高于基體。而未溶M23C6和48 h回火后的100 nm級M23C6碳化物周圍則并未發(fā)現明顯的貧Cr現象。

圖10 馬氏體不銹鋼中回火析出碳化物的TEM-EDS分析:(a,b)10 nm級M23C6,(c,d)100 nm級M23C6和(e,f)未溶M23C6碳化物

結合本研究實驗結果,回火時間對馬氏體不銹鋼在500 °C回火后的點蝕行為有顯著影響。馬氏體不銹鋼的“失鈍”現象發(fā)生于2-24 h區(qū)間。當回火時間延長至48 h及以上,馬氏體不銹鋼的“鈍化”得以回復,發(fā)生了“ROP”現象。不同回火時間下馬氏體不銹鋼的回火析出碳化物類型和形貌使不銹鋼點蝕行為表現出極大差別。具體而言,“失鈍”樣品中的10 nm級M23C6碳化物會引發(fā)基體的貧Cr現象,在腐蝕性環(huán)境中加速材料的點蝕起源與發(fā)展。而延長回火時間后,10 nm級M23C6碳化物尺寸“長大”為100 nm級。此時不銹鋼基體的原貧Cr區(qū)將會因為基體中Cr的擴散而消失,從而提高材料耐蝕性。本研究的結果對不銹鋼“失鈍(LOP)”現象提供了貧Cr理論的直接證據。同時,回火時間的“鈍化回復(ROP)”現象則為動力學調節(jié)馬氏體不銹鋼的點蝕性能提供了理論基礎。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8148

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6486