近日,東北大學材料科學與工程學院王福會教授團隊徐大可教授以第一作者身份在國際權威學術期刊Nature Reviews Microbiology(影響因子 88.1)發(fā)表題為“Microbially mediated metal corrosion”的綜述性文章(DOI: 10.1038/s41579-023-00920-3),該論文是國際微生物腐蝕研究領域的第一篇頂級綜述文章,材料學院電活性生物材料研究所戴瑞克·拉夫萊教授為本文的共同作者,美國俄亥俄大學顧停月教授為通訊作者,東北大學為第一完成單位。

微生物腐蝕(Microbiologically influenced corrosion, MIC)是當今材料領域亟需解決的一個難題。該論文從實際案例出發(fā),重點列舉了工業(yè)、海洋、醫(yī)療以及太空環(huán)境中發(fā)生的微生物腐蝕問題,歸納了微生物腐蝕涉及的重要反應;總結了微生物在金屬腐蝕過程中的主要作用機理(圖1),討論了目前微生物腐蝕防治手段(圖2),并展望了未來微生物腐蝕研究領域的新思路與新方向。

該論文全面總結了參與金屬腐蝕微生物的多樣性,明確了基因分析在微生物腐蝕研究中發(fā)揮的重要作用。論文首先肯定了從微生物被膜中分離代表性腐蝕微生物并進行腐蝕評價工作的重要性,同時也指出利用分子生物學手段對菌群的腐蝕行為進行研究更具有現(xiàn)實意義。文章同時提出,雖然可以通過基因分析評判某生物群落是否具有金屬腐蝕性,但僅從基因功能分析進行微生物腐蝕機理的預測是不可靠的。

該論文重點闡述了基于胞外電子傳遞的微生物腐蝕機理,總結了氫氣作為間接電子傳遞載體在金屬與微生物之間傳遞電子過程中的重要作用、闡明了細胞色素蛋白和導電性礦物質介導的金屬與微生物之間的直接電子傳遞對金屬微生物腐蝕的影響規(guī)律、以及核黃素等有機小分子作為電子穿梭體在金屬與微生物之間的電子傳遞加速腐蝕的機制。

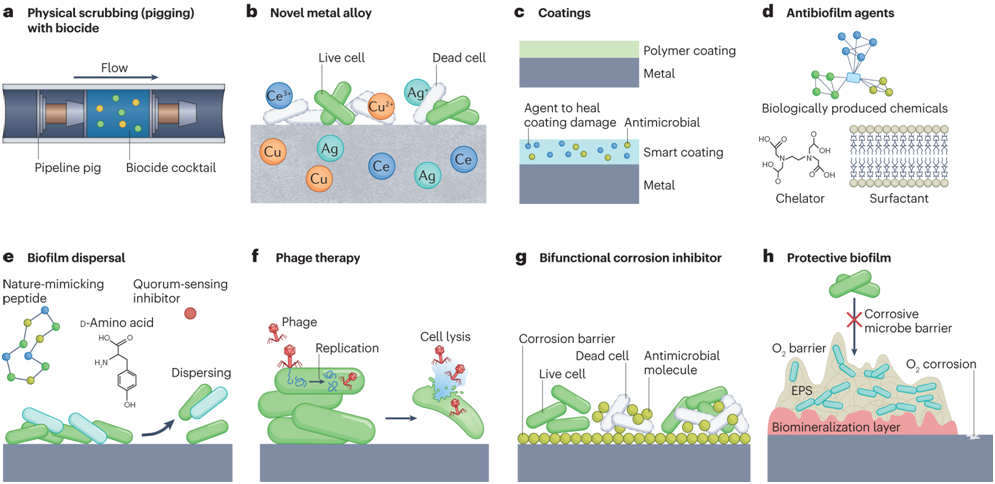

黏附在材料表面的微生物被膜是導致微生物腐蝕的主要原因,傳統(tǒng)微生物腐蝕防護手段主要采用物理方法以及化學殺菌劑方法去除生物被膜。該文在傳統(tǒng)方法基礎上討論了新興的微生物腐蝕防治手段,例如抗菌金屬材料、新型防腐涂層、殺菌劑增效劑(D-氨基酸類殺菌劑增效劑)、多功能防腐殺菌緩蝕劑、活體生物被膜防腐蝕材料等。

金屬材料的微生物腐蝕一直是全球未解之難題,每年由微生物腐蝕造成的損失高達5000億美元。雖然微生物腐蝕的研究已有百余年歷史,但其機理尚不明確。徐大可教授課題組近年來圍繞金屬材料的微生物腐蝕與防護這一多學科交叉研究方向,以微生物腐蝕的機理研究(基因水平)為主導,立足于“應用基礎研究指導解決實際工程問題”這一思路,圍繞“微生物腐蝕機理及其防治、耐微生物腐蝕材料的設計與開發(fā)”這一主題,開展了一系列交叉、深入和創(chuàng)新的研究工作,相關成果發(fā)表在Advanced Functional Materials、The ISME Journal、Biotechnology Advances、Chemical Engineering Journal、Bioactive Materials、Water Research和腐蝕領域頂級刊物Corrosion Science上。

圖1. 主要的微生物腐蝕機理

圖2. 微生物腐蝕防治方法

免責聲明:本網(wǎng)站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414