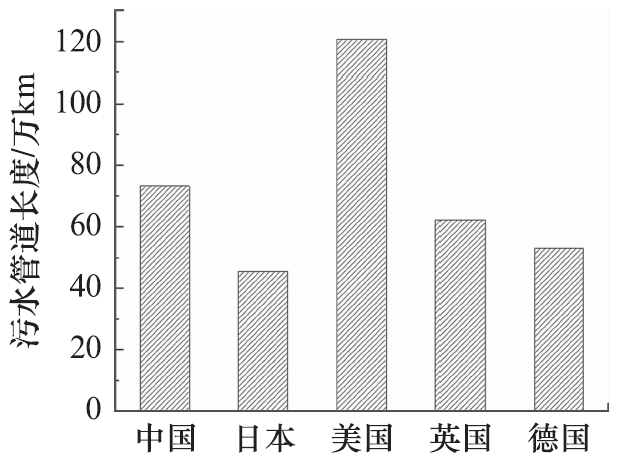

污水管道作為常見的公共基礎設施,在安全、高效運輸和收集廢水方面發揮了重要作用。從19世紀起,人們對公共環境衛生日益關注,這促進了現代污水管道系統的發展,發達國家率先建造了完整的污水管網系統。目前,美國、英國、德國、中國和日本的污水管道總長度之和超過地球赤道周長的10倍,圖1所示為部分國家下水道長度。因為污水管道具有規模龐大、施工復雜、維修困難等特點,所以一般規范要求其使用壽命需達百年甚至更長。

圖1 部分國家下水道長度

污水管道通常使用鋼筋混凝土材料,混凝土在污水環境中會受到多種腐蝕因素的影響。其中,由微生物的生長和代謝引起的腐蝕稱為混凝土生物腐蝕,是一種非常特殊的混凝土劣化機制,可以將混凝土結構的使用壽命從預期的100年下降到30~50年,在極端情況下,甚至會下降到10年以下。

同時混凝土生物腐蝕還會引起巨大的經濟損失,據統計,德國每年修復污水管道的費用超過4.5億美元,英國在此項目的花費約為8500萬美元,而美國為保持現有污水管道設施的正常運作,預計在未來20年要花費約3900億美元。

此外,微生物腐蝕還會產生危險氣體,如硫化氫、甲烷、氨氣等,對污水系統操作人員造成嚴重的健康風險。綜上所述,探索有效的混凝土防護措施已經成為各國污水管道領域的研究焦點。

腐蝕機制及問題

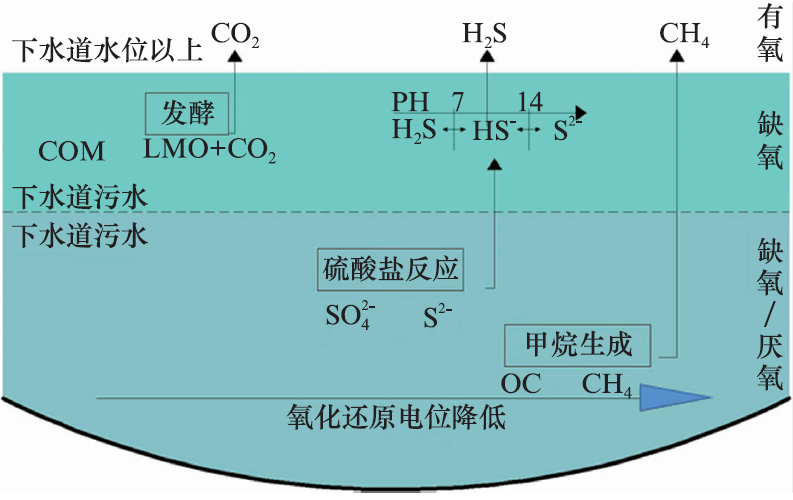

污水管道中發生的混凝土生物腐蝕主要是生物調控的硫酸鹽還原和再氧化,如圖2所示,污水中的固體物質會在管道中的低磨損力區域沉淀,形成污泥層。污泥層中微生物在缺氧條件下進行厭氧發酵反應,將高分子有機物分解成低分子有機物并產生二氧化碳;隨著反應的進行,污水中氧氣和硝酸鹽被進一步消耗,導致氧化還原電位降低,此時脫硫弧菌等硫酸鹽還原菌會變得活躍,發生異化硫酸鹽反應,即在缺氧條件下,硫酸鹽還原菌會轉化硫酸鹽生成硫化氫。由此可見,污水管道中的硫化物是有機碳厭氧發酵以及異化硫酸鹽反應形成的副產物。

圖2 污水管道中混凝土微生物腐蝕的示意

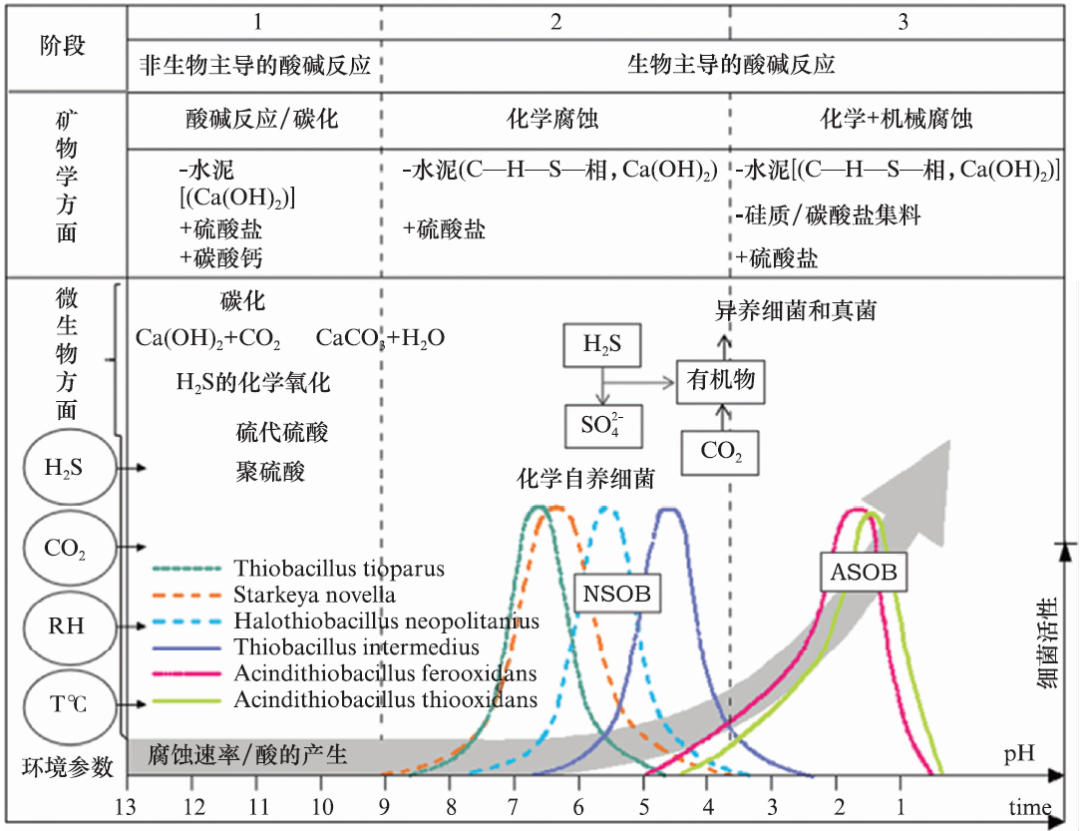

ISLANDER對混凝土生物腐蝕的基本過程進行了系統總結,提出了“三步腐蝕模型”,如圖3所示,圖中RH表示相對濕度,NSOB表示嗜中性硫氧化細菌,ASOB表示嗜酸性硫氧化細菌。

圖3 污水環境中混凝土腐蝕的三階段模型

混凝土本身是一種強堿、多孔、多相材料,孔隙中溶液的初始pH約為13,由于污水通常是偏酸性的(pH<7.0),故第一階段主要是非生物酸堿反應引起的腐蝕。一般認為,在這一階段,微生物的生長受強堿環境的抑制,分布有限。但也有研究表明,在第一階段,混凝土表面pH的下降速率是化學中和反應的四倍以上,而且在混凝土表面發現了多種細菌,如嗜鹽菌和嗜中性細菌,因此,微生物活性與混凝土初始pH降低的關系有待進一步研究。

污水管道混凝土腐蝕的第一階段一般不會發生質量損失,但在骨料水泥界面的過渡區域,富含硫酸鹽的流體在孔隙中擴散會形成石膏等沉淀,導致混凝土結構的孔隙壓力增加從而引起裂縫甚至造成結構失穩。

當嗜中性硫氧化細菌在混凝土表面開始定植時,標志著混凝土生物腐蝕過渡至第二階段。由于此類細菌在潮濕條件下會利用硫化物生成硫酸,使混凝土表面的pH降至9~9.5。次生鈣礬石的形成是導致混凝土內部開裂的原因之一,由于污水的pH一般小于7.0,在此條件下,次生鈣礬石很難穩定存。此外,國際混凝土標準規范(如EN 206-1)也規定,在腐蝕性環境中應使用三鋁酸鈣水泥,以防鈣礬石的形成。

因此,理論上污水管道中很難形成鈣礬石,但在各種研究中都報道了鈣礬石的存在。有研究認為,在受到強烈腐蝕和未被腐蝕的混凝土層過渡區域仍然具有較強的堿性,含有硫酸鹽的流體擴散到過渡區域,會導致次生鈣礬石的形成,引起混凝土的開裂。

當混凝土表面的pH降至4時,嗜酸細菌將在生物膜中成為優勢菌群,此時標志著腐蝕進入第三階段。腐蝕中常見的嗜酸細菌是嗜酸性氧化硫桿菌,其他細菌在各項研究中的報道較少,如嗜酸氧化亞鐵硫桿菌,它是一種在酸性礦井污水環境中常見的自養嗜酸性硫氧化桿菌,常在腐蝕嚴重的環境中被發現,但其對腐蝕的影響仍沒有定論。

OKABE等在取樣過程中發現嗜酸氧化亞鐵硫桿菌的含量較低,認為其對腐蝕的影響較小,但其他研究則認為在適當條件下該菌對腐蝕可能產生重要的影響。有研究指出生物腐蝕的第三階段可導致混凝土質量發生嚴重損失、腐蝕速率可達10 mm/a。

除了硫氧化細菌外,在各種腐蝕嚴重的污水管道系統中,還觀察到了異養細菌和真菌。混凝土上附著的真菌、藻類和地衣對生物膜的形成和穩定起著重要作用,但是污水管道系統中的異養細菌和真菌在混凝土生物腐蝕過程中的作用仍沒有定論。

通過對混凝土上生物膜結構中微生物群落進行分析,研究微生物代謝過程以及生物膜和混凝土之間的交互關系,對于理解混凝土生物腐蝕過程至關重要,可以為緩解混凝土生物腐蝕提供有效方法和準確依據。

混凝土生物腐蝕的試驗方法

目前,研究混凝土生物腐蝕機理、評價緩解腐蝕措施可靠性的方法主要有以下4種:礦物酸化學試驗、實驗室模擬試驗、全尺寸模擬試驗和原位暴露試驗。

01 礦物酸化學試驗

引起混凝土生物腐蝕的生物酸主要是硫酸,所以在研究中常采用硫酸來模擬污水管道中混凝土的生物腐蝕情況。一般先按照工程中實際的配合比制作混凝土試塊,將試塊浸泡在硫酸中,定期取出后測量試塊的質量、形狀、腐蝕深度、抗壓強度、表面粗糙程度等參數,以確定其腐蝕程度。除了硫酸以外,鹽酸、硝酸等其他無機酸也可以用于混凝土生物腐蝕研究。

礦物酸化學試驗方法為評價混凝土的耐酸性能提供了一種相對簡單的途徑、與生物試驗相比可以節省大量時間。但是礦物酸化試驗方法也有一定的局限性:不能完全反映生物腐蝕引起的損傷;試驗結果易受樣品條件、酸濃度、測量前的清洗工作等影響;缺乏統一標準,導致不同酸化學試驗方法的結果差異較大甚至自相矛盾,影響了試驗結果的可借鑒性。

02 實驗室模擬試驗

為了更真實地模擬污水管道環境,部分實驗室通過模擬試驗來探索污水管道生物腐蝕的原理和緩解措施。

1984年,SAND等在德國漢堡較早且較準確地開展了污水管道系統混凝土生物腐蝕模擬試驗。將尺寸為60 cm×11 cm×7 cm的試樣放入10 cm深的水中,試驗前將試樣頂部鋸成1.8 cm×1.8 cm×2 cm用于取樣和監測。實驗室溫度約為30 ℃,相對濕度約為95%,硫化氫氣體的質量濃度約為(10±1)mg/L。人工培養的硫桿菌從混凝土上部的噴嘴噴灑到混凝土試塊上。通過此試驗測得的腐蝕速率是現場腐蝕速率的8倍。

1999年,VINCKE等在根特大學采用循環試驗的方法模擬了污水管道中的惡劣環境,試驗需循環3~4次,每次為17天,每個循環需進行以下4個步驟:

① 將混凝土試塊暴露于250 mg/L H2S中3天;

② 將混凝土試塊浸泡在含有硫桿菌的溶液中10天;

③ 用蒸餾水沖洗混凝土試塊2天;

④ 將混凝土試塊干燥2天。

SAUCIER和HERISSON指出這個試驗存在不足:試驗過于簡化,將試樣浸泡在酸性溶液中10天可能只是純酸腐蝕,而微生物未參與腐蝕;干燥濕潤循環過程可能會增加試樣的損傷,影響試驗結果;此外,試驗還會對硫桿菌的生長產生影響,從而影響水中生物酸的濃度。目前,沒有證據證實根特大學的試驗結果與現場實測腐蝕速率有明顯關系。

污水管道中混凝土生物腐蝕通常受到濕度、溫度、二氧化碳濃度、硫化氫濃度等多種條件的綜合影響。故在進行試驗設計時,合理控制試驗變量,模擬實際環境中污水管道的生物腐蝕情況對研究混凝土生物腐蝕具有重要意義。

03 全尺寸模擬試驗

全尺寸模擬試驗指在試驗中按照污水管道的實際尺寸制作試驗裝置,并盡可能還原污水管道中的各項環境參數,從而為探尋腐蝕機理和尋找合適的緩解腐蝕措施提供準確依據的試驗,如1988年MOSES博士的南非弗吉尼亞進行的試驗。這項試驗采用常用的CAC水泥(鋁酸鹽水泥)和波特蘭水泥(硅酸鹽水泥)建造污水管道,并向管道中注入污水,研究了兩種混凝土的生物腐蝕情況。經過長達12年的研究發現,CAC水泥制成的污水管道的腐蝕程度遠遠低于波特蘭水泥制成的管道。如圖4所示,波特蘭水泥制管道中含有硅酸鹽水泥和硅質集料的部分腐蝕嚴重,而用CAC水泥制成的管道僅在水位線10~15 mm處出現嚴重腐蝕,而其他部位沒有明顯的腐蝕。

(a) 波特蘭水泥 (b) ACA水泥

圖4 兩種水泥制管道經過12年污水腐蝕后的形貌

04 原位暴露試驗

原位暴露試驗是在實際污水管道中研究特定環境參數對混凝土生物腐蝕影響的試驗。一般采用兩種方式:

① 制作合適尺寸的混凝土試塊,將試塊懸掛在污水管道中,定期進行觀測;

② 從已經發生腐蝕的污水管道中提取混凝土試樣進行檢測,同時測定現場環境條件,包括溫度、濕度、硫化氫濃度以及微生物種類和數量,以此分析混凝土生物腐蝕的程度。

原位暴露試驗為研究特定條件下混凝土生物腐蝕提供了一種可靠的方法。但這種方法只能針對特定條件的污水管道,一旦環境改變,現有試驗結果將不再適用。只有充分利用已有的試驗結果,量化不同因素對污水管道腐蝕的影響,才能為混凝土生物腐蝕提供可靠的依據和參考。

以下是各類混凝土生物腐蝕的研究方法和優缺點對比,但到現在為止,還沒有一種合適的研究方法可以系統闡明混凝土生物腐蝕的過程與機理。

硫酸浸泡試驗

優點:

1) 考慮了混凝土微生物腐蝕在酸腐蝕下的最后階段;

2) 試驗周期短。

缺點:

1) 沒有反映微生物腐蝕的生物學方面行為;

2) 某些因素可能影響結果,例如樣品的處理、酸的濃度和樣品的幾何形狀等。

其他酸浸泡試驗

優點:

1) 反映了其他酸的腐蝕過程;

2) 試驗周期短,操作簡單。

缺點:

代表性差

實驗室模擬試驗

優點:

1) 可以在一定程度上模擬現場條件;

2) 環境因素,例如溫度、RH、H2S水平可以控制,這使得研究每個因素的影響成為可能。

缺點:

1) 難以實現對污水管道環境的全部模擬;

2) 設備復雜,成本高;

3) 試驗周期長。

全尺寸模擬試驗

優點:

1) 試驗接近實際環境;

2) 試驗因素可以操控。

缺點:

1) 設備需維護,成本高;

2) 試驗周期長

原位暴露試驗

優點:

1) 測試是在現場條件下進行的,可以得到實際腐蝕的相關數據;

2) 與實驗室模擬試驗和全尺寸試驗相比,成本低,操作簡單。

缺點:

1) 試驗周期長;

2)反應特定環境,不具有代表性。

緩蝕措施

污水管道中混凝土生物腐蝕是受多因素影響的綜合性問題,目前采用的緩蝕措施主要有如下3種:優化污水管道的結構、控制污水管道中的硫化物、改善混凝土的性能。

1 優化污水管道結構

污水管道中發生混凝土腐蝕的關鍵位置是污水長期停留的低磨損力區,因此污水的流速是影響腐蝕的一項重要因素。當流速過低時,污水在管道中的停留時間變長,為硫酸鹽還原菌的生長和硫化物的形成創造了有利條件,加速了生物腐蝕的進程。采用泵壓方式可調節污水的流速,增加污水中溶解氧的含量,加速H2S的氧化,進而減少生物硫酸的形成。

POMEROY等指出污水管道內流速應該控制在一定的范圍,流速過大會促進污水中的硫化氫氣體逸散到空氣中,導致水位線上部混凝土的腐蝕;而且較高流速容易在管道急彎、接駁及陡斜處形成湍流,有湍流管道的腐蝕速率是沒有湍流管道的1.5~10倍,此時湍流對混凝土的機械侵蝕是影響混凝土耐久性的主要因素。因此,設計適當的管道流速和走向對保護污水管道十分重要。

2 控制污水管道中的硫化物

當混凝土微生物腐蝕的現象發生時,已經完成了3個步驟:

① 生成硫化物;

② 生成的硫化物擴散到污水中;

③ 擴散的硫化物在硫酸鹽還原菌作用下生成生物硫酸。

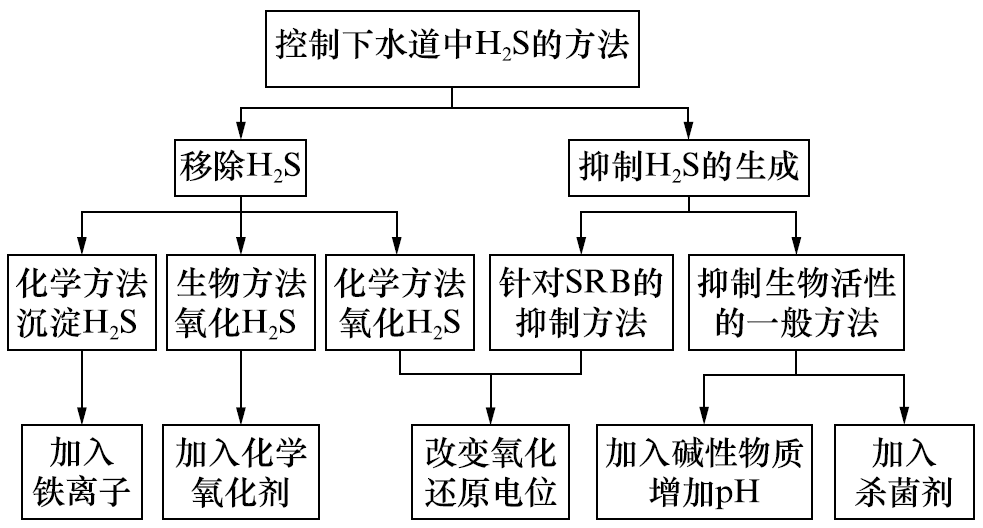

故控制污水管道中硫化物生成的典型方式見圖5,主要從兩方面考慮:

① 抑制硫化物的形成,一方面可以抑制硫酸鹽還原菌(SRB)的活性、減少硫化物的來源,另一方面可以改變氧化還原電位、優先生成其他無害的化合物;

② 去除已經生成的硫化物,降低硫化物在污水中的含量,進而減少其對混凝土的腐蝕。

圖5 污水處理系統中硫化物控制的典型技術

3 改善混凝土的性能

混凝土本身的性能對污水管道抵抗腐蝕有著重要的影響,因此改善混凝土的性能是抵抗腐蝕的有效措施,目前主要采用改性混凝土和表面涂層兩種方式。

01 改性混凝土

改性混凝土是通過外加物來提高混凝土的抗酸、抗滲和抗裂能力。目前,在混凝土生物腐蝕防治方面主要采用耐酸水泥、外加礦物摻合料和聚合物的方法。其中抗硫酸鋁酸鹽水泥是常用的耐酸水泥;粉煤灰和礦粉是常用的摻和料;聚醋酸乙烯樹脂、聚乙烯樹脂、聚丙烯樹脂是常用的聚合物。

使用不同的外加物對提高混凝土抗生物腐蝕性能的結果存在差異。有研究表明,添加礦粉比添加粉煤灰更能提高混凝土抵抗生物腐蝕的能力;添加聚苯乙烯-丙烯酸樹脂能夠略微提高混凝土抵抗生物腐蝕的能力,添加聚苯乙烯-丁二烯樹脂和聚乙烯沒有改善混凝土抗生物腐蝕的能力,而添加聚丙烯酸樹脂不但沒有改善混凝土抵抗生物腐蝕的能力,甚至降低了其抵抗腐蝕的能力。

02 表面涂層技術

采用表面涂層技術可以阻隔或減少腐蝕性介質與混凝土的直接接觸,從而增強混凝土抵抗生物腐蝕的能力,常用的涂層材料有惰性涂層和功能性涂層兩種。惰性涂層起隔絕腐蝕性物質的作用,常用材料有耐酸有機樹脂,如環氧樹脂、聚酯樹脂等;功能性涂層起中和或抑菌、殺菌的作用,常用材料有氫碳酸鈣、氧化鈣、殺菌劑等。

在混凝土防腐蝕領域中,表面涂層技術的應用比較廣泛,但是涂層容易被破壞,而且破壞后會喪失保護作用,并且破損處容易引起更嚴重的腐蝕。

在實際工程中,可以采用多種緩蝕措施相結合的方式,以加強混凝土抵抗腐蝕的能力,如前期使用涂層抵抗腐蝕,后期使用改性混凝土抵抗腐蝕,防止涂層遭到破壞后加速腐蝕,這就可以有效延長混凝土抵抗腐蝕的時間。此外,一些創新性的技術正在研究中,如抗菌納米材料、特殊的噬菌體等,雖然短時間內不會被應用,但是在將來會有良好的應用前景。

4 其他環境中緩解混凝土生物腐蝕的措施

生物腐蝕廣泛存在于生產生活的各個領域,不同環境中的腐蝕機制不同,采取的措施也不相同,其他環境中常見的生物腐蝕及防護措施主要有以下幾種:

① 井筒中混凝土處在陰暗潮濕的地下環境,容易受到硫酸鹽還原菌等微生物的影響發生腐蝕。通常采用涂刷樹脂防腐涂層,混凝土中摻加殺菌劑和苯丙稀聚合物等方式緩解腐蝕。

② 海洋中的混凝土處在高鹽、濕潤的環境中,容易受到藤壺、浮游動植物的影響發生腐蝕。除了涂層、摻加外加劑等常見的防護措施外,利用自然界中某些微生物和細菌在混凝土表面沉積出致密碳酸鈣膜,同樣可以起到保護海洋中混凝土的作用。

③ 冷卻塔處在通風、光照、水汽充足的環境中,藻類、硫酸鹽還原菌、硫細菌等在其表面進行新陳代謝,會使周圍逐漸呈現弱酸性,進而腐蝕混凝土和金屬。通常采用涂刷冷卻塔專用防腐、防潮涂料,凈化冷卻塔用水質量和充分振搗混凝土的方式,緩解冷卻塔的生物腐蝕。

結論與展望

在污水管道中,混凝土生物腐蝕會引起嚴重的結構損壞,為管道維護增加了巨大的經濟成本。雖然進行了多年研究,但目前還沒有一種廣泛有效的混凝土緩蝕措施適用于各種污水管道環境。其理論研究雖然較為全面,但仍有個別問題存在爭議,例如異養細菌、真菌在混凝土生物腐蝕中的作用不明;研究方法存在局限;現有的緩解腐蝕方法難以長久有效起到作用。

未來的研究重點將是探索微生物在混凝土表面附著的過程與機理,系統研究微生物在污水管道環境中的生長、繁殖、代謝過程以及種群分布;闡明污水管道中生物膜的成分、構造以及在腐蝕中扮演的角色。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414