近年來,通過實驗和計算機模擬發現,在非晶合金中存在一些納米尺度的類似于液體的區域。和周圍區域相比,類液體區域表現出較低的原子堆積密度,較低硬度和模量,較高的能態,容易剪切變形和容易流動等特性。結合這些研究結果,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)汪衛華研究組提出了流動單元(flow units)模型來理解和解釋非晶態物質的物理和力學問題,認為非晶合金中的流動單元類似晶態材料中的缺陷,其濃度、尺寸和能量的分布決定非晶合金的力學等性能,老化及其他特性,通過調控非晶合金中的流動單元,可以有效地提高和改進非晶合金的力學等性能。這些工作對非晶合金性能及老化行為的調控及改性有一定的指導作用。

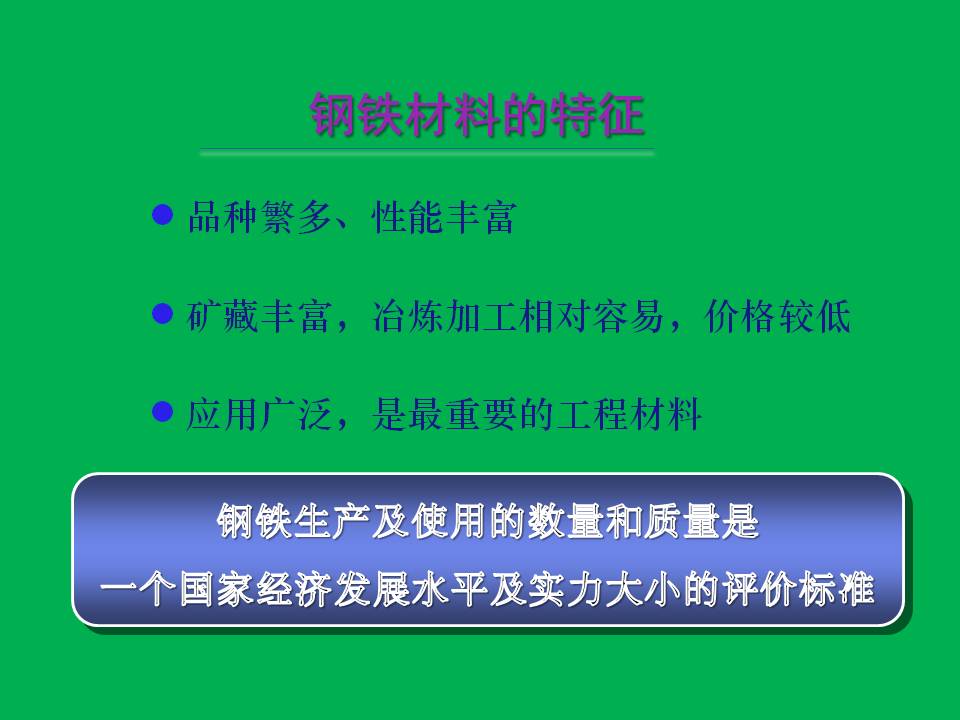

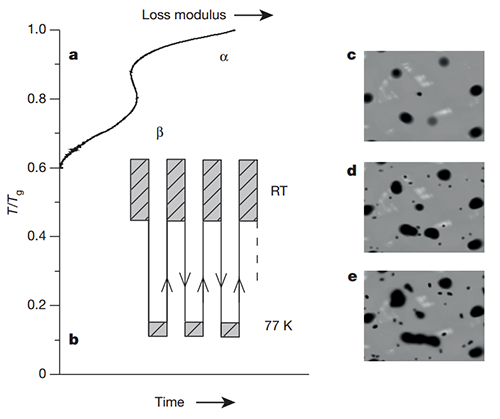

最近,研究組汪衛華研究員、白海洋研究員和博士研究生魯振與劍橋大學A. L. Greer教授領導的研究組,以及日本東北大學D. V. Louzguine-Luzgin 領導的研究組合作,發展了一種簡單的非晶合金材料熱循環處理工藝。該工藝將非晶合金在液氮或者液氦中浸泡幾分鐘,然后快速升溫至室溫并保持幾分鐘,如此多次循環。經過數十次循環之后發現,非晶合金整體能量升高,表現為非晶合金微分掃描量熱(DSC)曲線晶化前結構弛豫放熱峰得到明顯的增強。通過力學測試發現,熱循環之后合金的硬度有明顯降低; 通過力學實驗機壓縮測量,熱循環之后,合金的壓縮塑性增加到7%以上,且表面剪切帶的數量增加。通過動態力學測試儀(DMA)測量動態加載情況下非晶合金的損耗模量發現,熱循環之后損耗峰的位置向低溫區移動,且強度提高。這些結果都表明,經過熱循環處理之后流變單元的數量顯著增加,非晶合金的結構更加不均勻,使合金發生恢復效應,即經過處理的非晶合金抗老化能力大大增強。 非晶合金抗老化能力增強的表現之一就是使得非晶在受力條件下,更多的流變單元能演化成剪切帶,形變中更容易產生剪切帶。非晶的宏觀塑性形變主要由剪切帶的數目決定,這樣可大大提高非晶合金的宏觀塑性。

冷熱循環抗非晶合金老化方法和和離子輻照、表面噴丸、強變形等方法相比,具有非破壞、不改變形狀、不限制樣品尺寸、不產生剪切帶等特性,更重要的是在工業上易于實現。通過這些方法,可以有效地提高非晶合金的機械性能并且降低工藝處理成本,對非晶合金的工業化生產以及商業化應用可起到重要推動作用。

相關結果發表在Nature,524,200–203(2015)上。本項工作得到了國家自然科學基金項目,973項目和中國科學院的支持。

圖1:非晶合金熱循環示意圖。循環溫度均低于β弛豫峰溫度,經過循環處理之后,合金內部flow units含量升高

圖2:熱循環處理前后DSC曲線圖。通過熱處理之后,非晶合金發生恢復現象,且與循環次數相關

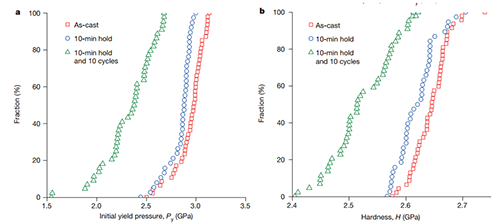

圖3:通過熱循環處理之后,樣品的屈服強度和硬度明顯地降低

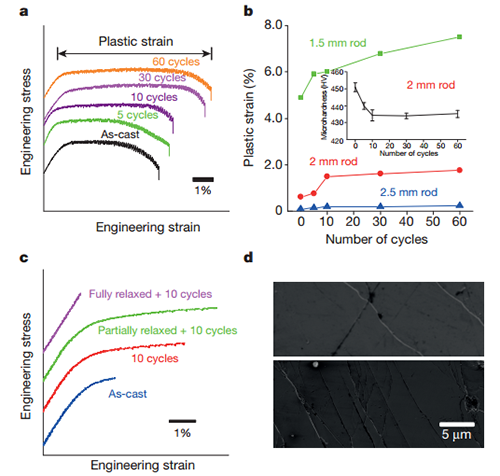

圖4:熱循環之后,樣品的壓縮塑性得到提升

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-82387968

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414