海洋微生物是引發海洋重要工程設施裝備腐蝕破壞的重要誘因之一,據統計,與微生物有關的材料腐蝕失效和破壞已達到涉海材料總量的70%-80%。海洋微生物在材料表面附著形成生物膜,膜內不同功能的微生物通過群落水平的整體代謝活動影響腐蝕過程。一些國家重要的海洋公共和基礎設施如近海及深遠海采油平臺及其附屬設施、海底輸油輸水管線、船舶壓載水艙及原油儲罐設施等,常處于石油污染的海水環境中。在這些石油污染環境中形成的腐蝕微生物群落可能具有獨特的組成和代謝特點,因而對鋼鐵材料的腐蝕破壞行為和機理也可能與未被石油污染的海水環境不同。

最近,中國科學院海洋研究所侯保榮院士團隊通過模擬石油污染的海水環境,綜合采用表面分析技術、礦物成分分析技術和高通量測序技術等技術方法,發現:在石油污染的表層海水中,海洋石油烴類降解菌Alcanivorax和Marinobacter不僅在海水中富集,也在鋼鐵材料表面快速富集,以其為優勢物種進行的微生物代謝活動,在石油污染初期(85天內)對鋼鐵腐蝕起到重要的促進作用。這一發現為海洋石油污染環境中微生物腐蝕機理的研究拓寬了思路。研究成果以“Microbiologically influenced corrosion of steel in coastal surface seawater contaminated by crude oil”為題發表于npj Materials Degradation 6, 35 (2022),張一夢博士為第一作者,段繼周研究員和張瑞永研究員為共同通訊作者。

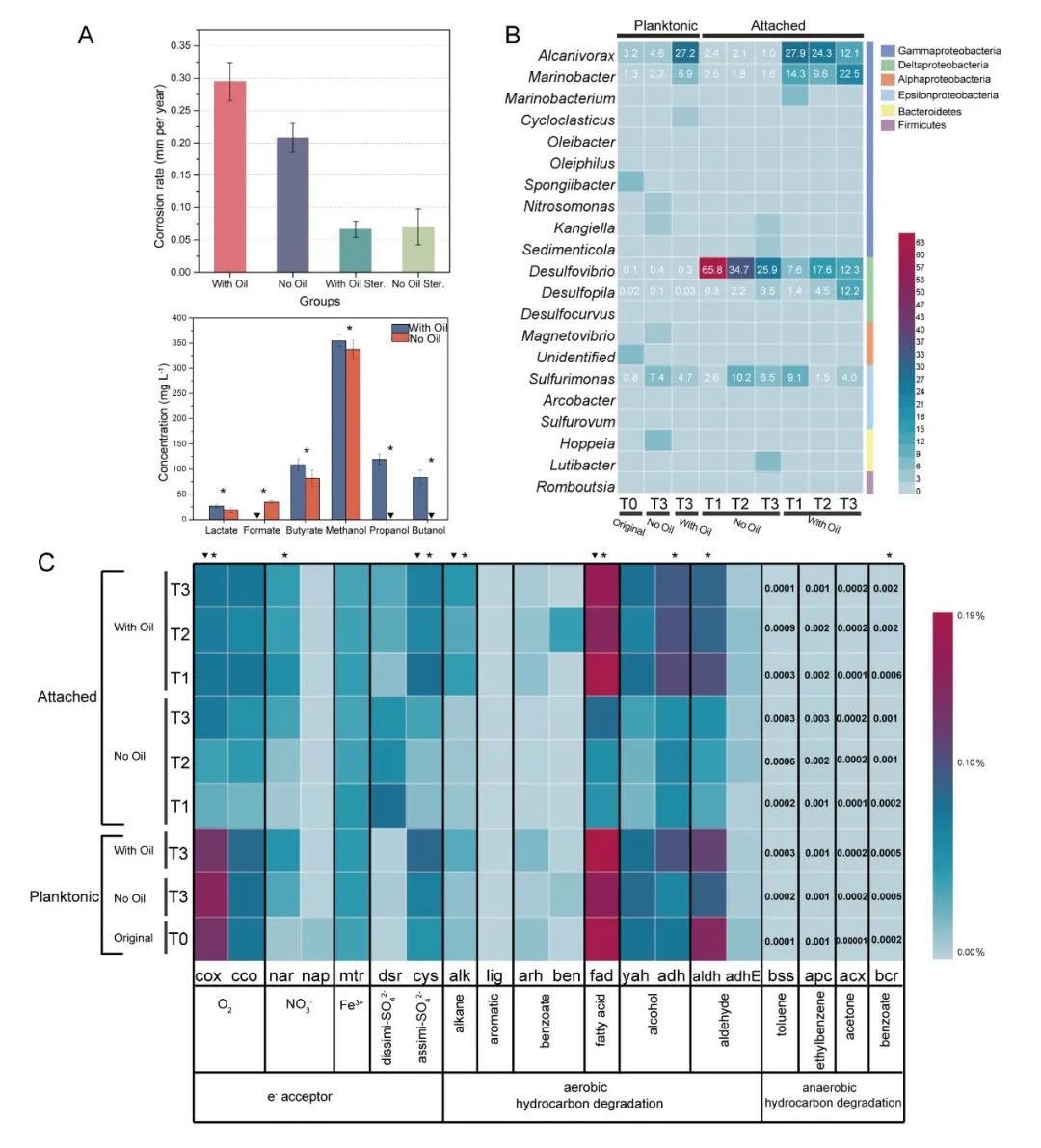

圖1 | 石油污染組(With Oil)和無油組(No Oil)的(A)腐蝕失重速率(上)和小分子代謝產物濃度(下)(B)浮游及附著微生物群落組成(C)浮游及附著微生物群落的功能基因

通過分析石油污染85天內X70鋼的局部腐蝕形貌,發現在被石油污染的海水環境中X70管線鋼平均點蝕坑深度為35.8 μm,而在未被石油污染的海水中其平均點蝕坑深度為28.9 μm,說明石油污染加重了海水中鋼鐵材料的局部腐蝕。腐蝕失重結果進一步表明(圖1 A上),X70鋼在石油污染海水中的平均腐蝕失重速率高達0.29 mm/y,高于未被石油污染海水中的平均腐蝕速率(0.21 mm/y),也明顯高于無菌對照組的平均腐蝕速率(0.07 mm/y)。這說明,石油污染加速了鋼鐵在海水中的腐蝕速率,并主要通過加速微生物腐蝕的形式,而引起整體腐蝕速率的增加。

為進一步探究石油污染下的腐蝕微生物群落組成、代謝特點及其對鋼鐵腐蝕的影響,采用高通量測序技術對石油污染體系中的浮游和附著微生物群落進行研究(圖1B),發現海水中的浮游微生物和鋼鐵表面的附著微生物都形成了以海洋石油降解菌Alcanivorax和Marinobacter為主的群落結構;雖然附著在鋼鐵表面的典型腐蝕微生物硫酸鹽還原菌(SRB)不斷增長,但其相對豐度明顯低于石油降解菌。而與之相比,未被石油污染的海水中則始終富集著高豐度的SRB。這說明石油污染改變了腐蝕微生物群落結構,海洋石油降解菌在石油污染初期的海水中可能對鋼鐵腐蝕起到重要作用。

功能基因受石油污染的影響與微生物群落結構變化特點較一致:鋼鐵表面參與好氧和厭氧烴降解的功能基因顯著增加,而參與硫酸鹽還原反應的標志性基因dsr并未因石油污染而顯著增加(圖1C)。同時,石油污染后海水中的微生物代謝產物小分子有機酸和有機醇濃度也顯著增加(圖1A下)。本研究結果初步表明在石油污染初期的海水中,海洋石油降解菌附著在鋼鐵材料表面,可能通過形成具有空間異質性的好氧和厭氧腐蝕微環境和產生酸性物質而共同加速鋼鐵腐蝕。

該文收錄于npj Materials Degradation新近推出的《Biodegradation of Materials》專輯,歡迎掃描下方二維碼了解更多

©Nature

npj Materials Degradation | doi: 10.1038/s41529-022-00242-4

閱讀英文原文:

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414