一個“備胎”課題登上Science,國際首次!中國科學家石墨烯應用重大發現!

2023-07-24 17:34:20

作者:材料學網 來源:材料學網

分享至:

一開始許楊對這個課題不報太大希望,他實在沒想到最終能夠取得如此突出的成果。6月30日,距離許楊回國已經過去了兩年半,他與他的第一位博士生胡倩穎以及合作者在Science雜志上發表了一篇引人注目的研究成果。

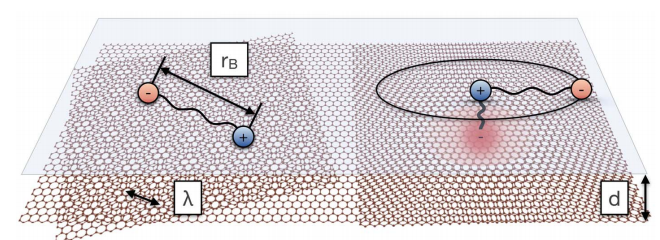

他們通過突破傳統的實驗條件,不再局限于極低溫、超高真空和強激光等苛刻環境,而是在相對常規的條件下"捕捉"并"操縱"了一種名為里德堡激子的準粒子。在準粒子的世界中,里德堡激子不僅擁有巨大的體積,還具備超強的力量,有望在量子計算和量子模擬等研究領域發揮重要作用。里德堡激子這種準粒子并不常被提及。在三年前,許楊還在康奈爾大學做博士后研究員時,他就意識到里德堡激子的存在,并認識到它有可能成為觀測和研究量子世界的重要工具。從那時起,他開始了對這個領域的不斷探索,如今終于實現了將其"牢牢抓住"的目標。因為只有在真正理解和掌握了里德堡激子后,才能將它發揮出更大的應用價值。過去的九年里,許楊在研究低維電子體系的新奇物性方面取得了豐碩的成果:他以第一作者或通訊作者的身份,在Nature雜志上發表了一篇文章,并在Nature子刊、Physical Review Letters以及Physical Review X等領域也發表了多篇論文。在2020年12月,許楊加入了中國科學院物理研究所納米物理與器件實驗室,并擔任特聘研究員。在接受《中國科學報》采訪時,許楊表示,能夠在這里進行獨立的研究,并享受自由的科研氛圍,使他迅速成長為一名獨立的主要研究員,并在自己感興趣的領域中發揮出個人的專長。2023年2月15日,許楊把文章投稿給了《Science》雜志。4月6日,他收到了審稿人和編輯的反饋,提出了一些細節問題,并給予了6周的修改時間。提交修訂后的論文一周后,他收到了一封郵件,內容是“接收”。對于那些一般需要經歷2-3輪審稿,每次修改需要3個月時間的高水平期刊來說,這個速度讓許楊感到非常驚喜,也讓胡倩穎措手不及。起初,這個課題只是個備用計劃,他們都認為它并不是重中之重。2021年春天,當時還在南開大學攻讀研究生的胡倩穎加入了許楊的課題組,經過一年的時間,她成功進入中國科學院物理研究所攻讀博士學位,成為許楊的第一個博士生。胡倩穎當時主要研究單層黑磷,但長時間以來一直沒有取得什么結果,讓她感到困擾和沮喪。"里德堡激子探測"是許多年前許楊一直從事的研究課題,胡倩穎對此非常感興趣,并且這個課題相對來說比較穩定,于是她提出了想同時進行這兩個課題的想法,并得到了導師的同意。事實上,近幾年來,許楊和他的合作者們發展了一種名為"里德堡激子探測"的光學方法。另外,由兩個單原子層的石墨烯疊加而成的轉角石墨烯因其獨特的物理特性而受到許多科學家的關注,他們試圖使用各種方法來尋找轉角石墨烯中的量子物態。"大多數發現都基于電學方法,而光學探測具有更高的空間分辨率,我們想用光學方法來驗證轉角石墨烯中的量子物態。"許楊告訴《中國科學報》,盡管這可能沒有太大的意義,但總歸也沒有壞處。當時,許楊剛剛回國不久,實驗設備還沒有完全搭建好,實驗室還在建設中,各方面條件都不是很便利。幸運的是,中國科學院物理研究所具有良好的合作氛圍,他們得以借用極端條件物理重點實驗室研究員張清明的實驗設備來進行驗證。"當時距離實驗只有一周時間,我知道在這一周內不可能制備出單層黑磷樣品,但我可以制備轉角石墨烯樣品。"胡倩穎說道,"錯過了這次測試樣品的機會,下一次就要等半年后我們自己的實驗室建好之后了。"在短短的一周內,她制備了5個轉角石墨烯與單層二硒化鎢異質結構的樣品,并在測量過程中制備了幾個額外的樣品。有一次,她甚至一次性測試了4個樣品,充分利用了樣品持架上全部的空間,以節省測量時間。正如他們預期的那樣,他們發現大角度轉角石墨烯和小角度轉角石墨烯樣品的光譜信號主要以"里德堡激子探測"機制為主,主要反映了介電函數的變化,例如在小角度轉角石墨烯樣品中探測到的一系列破缺對稱性的關聯電子物態。意外的是,在另外一些樣品中,計算機屏幕上出現了一個異常的"波浪形"光譜。在她制備的第8個、也是最后一個樣品中,他們測量到了這種"波浪形"光譜的角度依賴性,確認了這不是偶然造成的幻覺,背后一定存在著真實的物理機制。"非常漂亮,但我們仍然不清楚究竟是怎么回事。"師生兩人討論了多次,但始終沒有得出結論。別人的實驗室離開了,而自己的實驗室還未建成,實驗中斷了半年,但他們對于那些“異常”數據的思考卻從未停止。半年后,他們終于收到了自己的儀器。在許楊的指導下,胡倩穎制備了更多的器件樣品,并再次進行了實驗,結果卻出現了相同的圖像。在一個轉角約為0.6度的石墨烯樣品中,他們通過調節柵壓來控制里德堡激子態,并觀察到了明顯的非單調紅移現象,能量最低處已經接近基態激子。他們將這個現象命名為“里德堡莫爾激子態”。“通常情況下,比如大角度的轉角石墨烯,隨著柵壓的變化,其能量應該呈單調遞減。”胡倩穎解釋道。經過一年的探索,他們對這種現象的來源有了初步的猜測,并找到了武漢大學教授袁聲軍團隊,他們利用最新開發的實空間大尺度計算物理方法進行理論分析。袁聲軍告訴說,轉角石墨烯體系的計算非常困難,與過去類似研究相比,計算量提高了幾個數量級。他們利用自主開發的大尺度計算物理方法,對包含近千萬個原子的超大體系進行了精確的電子結構計算,發現莫爾超晶格中空間電荷分布對這一實驗現象起到了關鍵作用。“當時我們最難理解的是非單調紅移現象的來源。雖然我們在計算出空間電荷分布后仍然無法理解,因為實空間的電荷分布似乎也是單調的。”胡倩穎說,“我們經常討論,但始終沒有答案,感覺整天都在夢中思考這個問題。直到有一天,我早上5點醒來,躺在床上想了一個小時,突然找到了答案。雖然當時只有態密度數據,詳細的電荷分布還沒計算出來,但我望著寢室的天花板,我知道我猜對了。”一個月后,0.6度轉角石墨烯的空間電荷分布結果終于出來了。胡倩穎表示,單獨觀察某個區域,電荷密度的增長確實是單調的,但只要將最高和最低電荷密度的區域進行減法運算,一條熟悉的非單調曲線就會顯現出來,與實驗結果幾乎完全吻合。這是里德堡激子中的電荷在空間上分布在不同的層次區域所導致的直接結果。在這個體系中,轉角石墨烯產生了周期性莫爾勢場,類似于冷原子體系中的光晶格,為里德堡激子提供了一個高度可調的束縛勢場。這個勢場就像地勢一樣,有高峰和低谷。正如水流向低處,里德堡激子的一個電荷也會逐個跳到低谷,而當它們跌入低谷時就被“囚禁”住了,這意味著科學家們“捕捉”到了里德堡激子。“一直以來,里德堡激子態與周圍介電層之間的相互作用較弱,如何調控里德堡激子并實現強相互作用以及空間囚禁,一直是一個迫切需要解決的問題。”許楊說道。如今回想起來,許楊仍然有些驚訝,他笑著說,“這個領域競爭非常激烈,國際上公認為最頂尖的研究組織也在同時進行這項研究。我們投稿一個月后,他們就在預印本網站上發布了他們的研究結果。如果我們再晚一步,可能就無緣參與了。”里德堡激子被譽為激子界的“巨人”,它具有許多優勢特性,比如可以在半導體中自由移動,并能夠對周圍環境的變化做出較大的響應。科學編輯部首次在固態體系中“捕捉”到里德堡激子,這也是一次備受科學界青睞的關鍵發現。就像電影《綠巨人》中所描繪的那樣,當人類暴露于強大輻射后,會引發身體內神秘力量的激發,從而變身成擁有超強力量的綠巨人。而這種實際中難以實現的情景,可以通過精心構造的材料在固體中實現。這項研究開創了新的研究方向,具有重要意義。里德堡莫爾激子態的實驗發現系統地展示了對里德堡激子的可控調節和空間束縛,為在量子科學、技術等領域基于固態體系中的里德堡態應用提供了一條潛在途徑。對于許楊來說,這是他回國成為獨立PI (Principal Investigator) 后取得的又一項重要研究成果。為了更好地揭示強耦合狀態的演變,作者制作了更多的器件,并測量了扭曲角度在~0.6°到1.23°之間的器件,表明XRM具有很強的層間庫侖相互作用。總之,作者開發并實驗證明了一種利用長波莫爾勢在空間上限制和操縱里德伯激子的方法。強結合的XRM配合物可以被層間相互作用支配,并接近基態激子的能量。該系統可以通過靜電摻雜控制勢阱深度,通過扭轉角調節莫爾波長,并通過電子-空穴分離保證更長的使用壽命。這些特征將有助于進一步實現激相互作用和相干控制。在他看來,突破性的自由探索研究很難在初期就有設計,大部分都是在“意外”發現之后,通過不斷思考和挖掘背后的機理而獲得的。實際上,這也是里德堡莫爾激子研究中最具挑戰性的方面,它并非通過實驗測得即可發現,而需要通過漫長的探索逐步揭開神秘的面紗。"需要對數據進行詳細分析,并與不同的合作者進行不斷討論和交流,才能揭示其中與一些物理機制相關的發現,并產生真正有價值的科學成果。”許楊和他的團隊頻繁取得成果,離不開一直以來的“自由”氛圍。“許老師允許他們開展個人感興趣的研究,而不是強加主題。”胡倩穎說道,“在環境上,他們也給予了我們很大的‘包容’。我住在天津,每周末都可以離開實驗室回家,他從不要求我們‘加班’熬夜,工作氛圍輕松而不緊張……這項成果的取得就是自由寬松的環境下,對于大自然最純粹好奇心的回報。”“許老師努力且善于溝通,有事情會和我們一起完成。”胡倩穎談到選擇年輕導師作為指導教授的初衷時說,實驗室從裝修到搭建儀器,他從不作為一個“旁觀者”。而他自己,在美國普渡大學和康奈爾大學時,導師們把他當作獨立的科研人員培養,并給予了充分的發展空間,鼓勵他獨立開展科研工作。“只有在自己感興趣的領域深耕,才能充分發揮自己的特長。”許楊說道。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。