摘要:

研究了密閉容器中2205雙相不銹鋼于1050 ℃氧化時表面氧化膜的初始形成過程。應用金相顯微鏡、SEM、Raman光譜儀以及輝光放電光譜儀等表征手段,分析了2205雙相不銹鋼表層氧化物的形貌、結構和組成。結果表明:氧化初始階段 (小于3 min),鐵素體相和奧氏體相表面的氧化程度及氧化物類型明顯不同,鐵素體相表面主要形成富鉻氧化物,而奧氏體相表面主要形成鐵氧化物,氧化初始階段鐵素體相抗氧化能力優于奧氏體相。隨著氧化時間的延長 (大于5 min),兩相表面富鉻和富鐵氧化物發生了明顯變化,即鐵素體相表面的鐵氧化物增多,氧化速率加快;而奧氏體相表面的富鉻氧化物增加,此時奧氏體相的氧化速率逐漸平緩。氧化過程中,Cr經歷了從次表層向表層擴散過程,最終在表層形成了一定厚度的富鉻氧化物。密閉環境中,2205雙相不銹鋼表面極易形成顆粒狀氮/氧化物,且在鐵素體相表面優先形成;氧化達到一定時間后,奧氏體相表面也開始析出該類型化合物,隨著氧化時間的延長其數量越來越多,直至分布于整個試樣表面。

關鍵詞: 雙相不銹鋼 ; 高溫氧化 ; 微觀結構 ; 氧化機制

雙相不銹鋼克服了鐵素體鋼和奧氏體鋼各自的缺點,兼有二者優點,如鐵素體不銹鋼的高強度、耐點蝕、抗晶間腐蝕,以及奧氏體不銹鋼的焊接性和韌性[1]。由于雙相不銹鋼各元素含量及分布在奧氏體和鐵素體中有所差別,導致兩相之間的電極電位存在差異,表現為某一個相先于另一個相的腐蝕或氧化,最終將造成整個材料的失效破壞[2]。針對雙相不銹鋼選擇性腐蝕方面的研究很多,如2205雙相不銹鋼在2 mol/L H2SO4和0.5 mol/L HCl混合溶液中鐵素體相先被腐蝕[3,4],而在硝酸體系中則奧氏體相先被腐蝕[5]。

通常,雙相不銹鋼在熱軋過程中產生的氧化皮結構、成分較單一相的鐵素體不銹鋼和奧氏體不銹鋼更為復雜,其表面各個相的氧化程度、氧化物類型與結構也存在差異,不僅影響產品的表面質量,還會對后續的酸洗效果帶來不良影響[6,7],因此闡明雙相不銹鋼各相氧化物形成過程以及氧化膜結構,對于改善雙相不銹鋼表面質量至關重要。然而,雙相不銹鋼在高溫氧化過程中,也存在選擇性氧化現象。S32101和S32304不銹鋼在300,500,600和660 ℃的空氣中氧化時,S32101不銹鋼中的奧氏體相先發生氧化,而S32304不銹鋼是鐵素體相,這主要是由于這兩類鋼各相中Cr、Mn含量不同所致[8]。而S32101不銹鋼在1000 ℃的丙烷和空氣混合介質中,鐵素體上形成了連續的SiO2富集層[9]。Sánchez-Tovar等[10]研究了Alloy 900 (UNS 1.4462) 合金在空氣中于700~900 ℃氧化時鐵素體和奧氏體的表面顏色變化規律,結果表明初始階段鐵素體相表層形成富Fe氧化物,呈橘紅色,而奧氏體表層形成富Cr氧化物,呈藍色。盡管上述研究均對雙相不銹鋼中鐵素體和奧氏體相的氧化過程進行了分析,但是針對其在高溫氧化過程中各相表面的初始氧化過程、氧化物組成及各元素影響機制還不是很清楚。此外,氧化介質對不銹鋼的氧化過程及氧化物組成和結構的影響明顯,開展這方面研究對于進一步認識雙相不銹鋼在不同環境中各相表面氧化膜的組成與結構具有意義。

雙相不銹鋼常用于高溫的密閉環境中,這一氧化條件下表面各相的氧化行為還少有研究。本文以2205雙相不銹鋼為研究對象,將其置于密閉容器進行不同時間高溫氧化,以分析其鐵素體相和奧氏體相表面氧化物的組成、結構和形成過程以及氧化過程中元素的擴散過程。

1 實驗方法

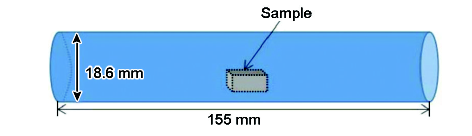

實驗材料為太鋼生產的2205雙相不銹鋼熱軋板,板厚5 mm。其主要化學成分 (質量分數,%) 為:Cr 22.36,Ni 22.36,Mo 3.18,Mn 1.37,Si 0.65,N 0.15,P 0.014,C 0.02,Fe余量。實驗用試樣尺寸為14 mm×14 mm×5 mm。試樣首先在管式爐中于1050 ℃ (該溫度下,2205雙相不銹鋼兩相比例最接近1∶1) 固溶處理90 min。氧化實驗前試樣先用1200#砂紙將6個面打磨至光亮,并進行機械拋光,用酒精擦洗干凈以備用。將試樣置于圖1所示的密閉容器中,該容器由304不銹鋼管制成,采取兩端砸壓卷曲密封,內腔氣氛為空氣,氧分壓將隨氧化時間降低。將試樣置于該密閉容器中氧化,可避免2205雙相鋼在空氣中的快速氧化,以此達到減緩氧化速率的目的。試樣在1050 ℃,分別保溫1,2,3,5,10,20和60 min,隨后快冷至室溫,進行觀察、表征。

圖1 密閉容器及試樣放置方式

高溫氧化不同時間后的試樣,采用11PX-DC型光學顯微鏡、ZEISS EVO18型掃描電子顯微鏡 (SEM) 進行表觀形貌及微觀組織觀察,利用SEM附帶的EDAXGENESIS型能譜儀 (EDS) 對試樣表面氧化層進行元素分析,用X-PLORA共焦顯微Raman光譜儀對氧化物結構、組成進行表征,用GDA750輝光放電光譜儀 (GDS) 對高溫氧化后試樣由表層到基體進行不同深度的元素含量的測定。

2 結果與討論

2.1 氧化膜初始形成過程分析

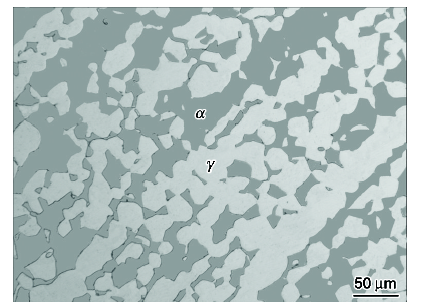

圖2是2205雙相不銹鋼熱軋板經1050 ℃固溶處理后的金相顯微組織。可看出,固溶處理后試樣的顯微組織主要由深色的鐵素體 (α) 和淺色的奧氏體 (γ) 相組成,奧氏體呈島狀分布于鐵素體中,未觀察到有其他析出相存在。

圖2 2205雙相不銹鋼經1050 ℃固溶處理后的光學顯微組織

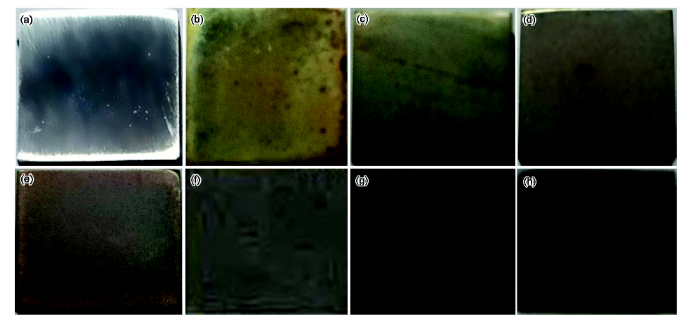

圖3為試樣在1050 ℃氧化前和分別氧化1,2,3,5,10,20和60 min后試樣上表面的宏觀形貌。可以看到,隨氧化時間的延長,試樣表面顏色逐漸變深,由淺黃色逐步向鐵銹紅轉變直至深棕色,且表面變得越來越粗糙。即隨著氧化時間的延長,氧化程度越來越嚴重。

圖3 2205雙相不銹鋼氧化不同時間后上表面的宏觀形貌

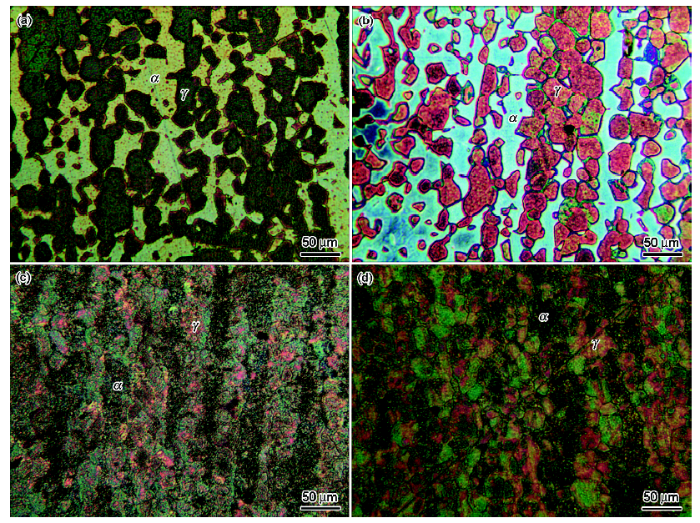

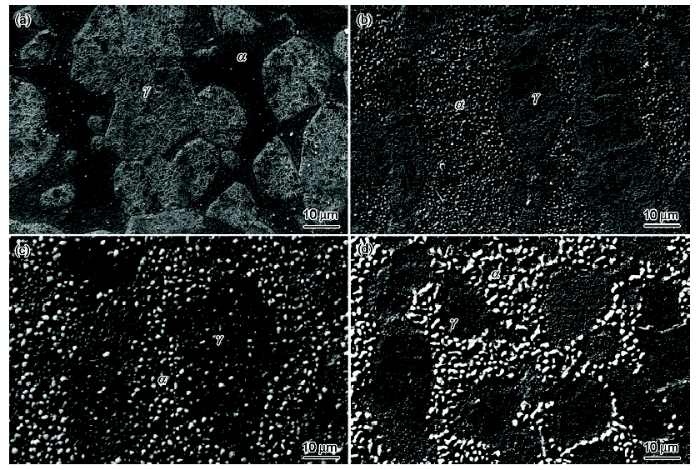

圖4為2205雙相不銹鋼試樣在1050 ℃氧化1,2,3和5 min后表面呈氧化色的金相顯微組織圖。從氧化不同時間后試樣表面的顏色變化對比來看,鐵素體和奧氏體的抗氧化能力有明顯的差別。圖4a為氧化1 min的表面,奧氏體表面顏色較深,表明已經發生了氧化,而鐵素體顏色基本未變,可見氧化初始階段奧氏體相的抗氧化能力弱于鐵素體相。當氧化時間增加到2 min時 (圖4b),奧氏體和鐵素體的表面顏色均發生了進一步的變化,奧氏體顏色呈鐵銹紅色,鐵素體顏色呈淺藍色,表面氧化色的變化應該和所形成的氧化物類型相對應[10]。當氧化時間延長到3 min時 (圖4c),雙相不銹鋼中兩個相表面的氧化程度與氧化2 min時相比變化明顯,鐵素體相表面氧化速率加快,且顏色類似于奧氏體氧化1 min時的情況,而奧氏體氧化速率相對穩定。當氧化時間達到5 min (圖4d) 時,鐵素體和奧氏體兩個相表面氧化速率均趨于平緩,但在鐵素體相表面位置出現了細小的、白色顆粒狀物質。

圖4 經1050 ℃氧化不同時間后2205雙相不銹鋼表面各相氧化色

2.2 氧化膜組成與結構

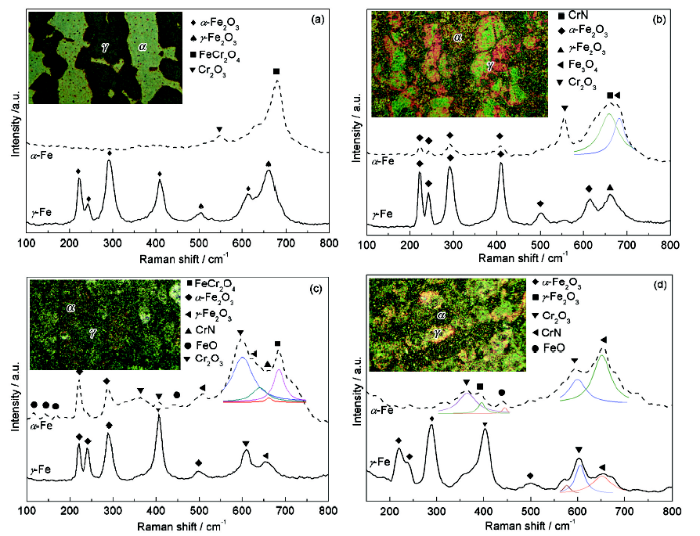

上述分析表明,隨著氧化時間的延長,兩相表層氧化色逐步發生轉變,說明氧化過程中各相表面伴隨著形成了各種類型的氧化物,為此進一步采用SEM對試樣表面形貌進行了觀察。圖5為經1050 ℃氧化1,5,10和20 min后試樣的掃描背散射圖以及EDS分析結果 (表1)。由SEM像可以看出,氧化1~20 min,奧氏體相的氧化速率較為平穩;而鐵素體相表面氧化速率的變化明顯,氧化1 min時鐵素體具有一定的抗氧化性,但隨著氧化時間逐漸增加到20 min,除自身氧化外,鐵素體表面還不斷形成白色顆粒狀物質,且顆粒尺寸逐漸增大、數量越來越多,直至覆蓋整個鐵素體表面。隨著氧化時間的進一步延長,奧氏體表面也逐漸形成了細小的白色顆粒狀物質。EDS分析結果 (表1) 表明,N主要存在于鐵素體相表面的白色顆粒狀物質中,而且在氧化起始階段鐵素體相表面的Cr含量明顯高于奧氏體相表面,這就是氧化初期鐵素體相的抗氧化性高于奧氏體相的原因。總之,鐵素體相和奧氏體相表面形成的氧化物組成隨氧化時間不斷發生變化,這可能是由于基體中不同元素含量、氧活性、向外擴散速率不同以及環境氧分壓變化所致。

圖5 經1050 ℃氧化不同時間后2205雙相不銹鋼的表面形貌

表1 經1050 ℃氧化不同時間后2205雙相不銹鋼表面氧化膜的EDS分析結果

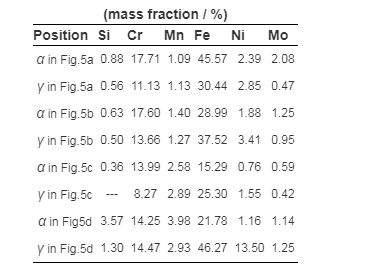

為了進一步分析白色顆粒狀物質的結構與成分,對1050 ℃氧化60 min的試樣表面進行了分析。圖6a所示為氧化60 min時試樣的掃描背散射圖,可以看到此時鐵素體相和奧氏體相表面已基本被白色顆粒所覆蓋,難以分辨出奧氏體相和鐵素體相,但圖中部分白色顆粒細小、稀疏的區域應該屬于原奧氏體位置。圖6c是白色顆粒物的EDS分析結果,可看出該白色顆粒物主要含N,O和Cr。

圖6 2205雙相不銹鋼在1050 ℃氧化60 min后的掃描背散射圖及顆粒物EDS分析結果

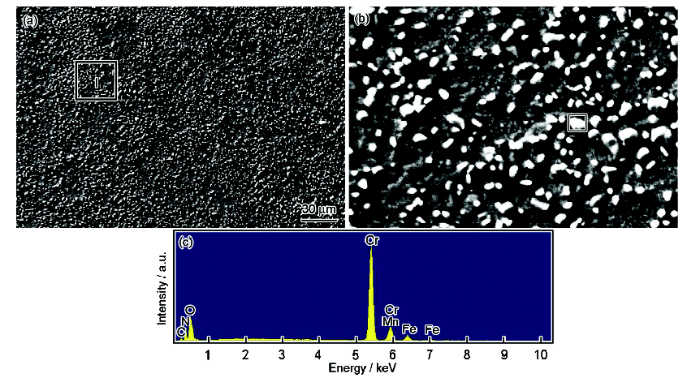

圖7是試樣在1050 ℃氧化1,5,10和20 min后鐵素體和奧氏體表面的Raman檢測結果。對比分析表明,氧化不同時間后,兩個相表面所形成的富Fe和富Cr氧化物結構明顯不同。圖7a表明鐵素體和奧氏體相在氧化初始階段形成的氧化物類型存在差異,奧氏體相表面形成的氧化物以含Fe氧化物為主,如225,242,293,409和612 cm-1特征峰對應于α-Fe2O3[11],505和660 cm-1特征峰對應于γ-Fe2O3[12],其中α-Fe2O3的293 cm-1特征峰最強。而鐵素體表面形成的氧化物以含鉻氧化物為主,其中551 cm-1處弱的特征峰對應于Cr2O3[13],683 cm-1強的特征峰對應于FeCr2O4[14]。由于富Cr氧化物致密,所以從表面氧化程度來看,鐵素體的氧化并不明顯,而奧氏體表面由于形成的是Fe2O3類型氧化物,因而該相氧化程度較嚴重。圖7b為氧化5 min后試樣表面Raman光譜分析結果,隨著氧化時間的延長,奧氏體表面氧化物與圖7a相似,依然以富Fe氧化物為主,即α-Fe2O3和γ-Fe2O3。而鐵素體表面的氧化物中出現了α-Fe2O3;從表面氧化色來看,鐵素體的氧化程度反而重于奧氏體。隨著氧化時間進一步延長到10 min (圖7c所示),兩相表面氧化明顯,鐵素體表面的氧化物主要由位于222和289 cm-1特征峰的α-Fe2O3,505和641 cm-1特征峰的γ-Fe2O3,351和598 cm-1特征峰的Cr2O3[13]、685 cm-1特征峰的FeCr2O4以及660 cm-1的CrN[15]組成,其中鉻氧化物和氮化物所占比例增多;而奧氏體表面的氧化物主要是由位于222,242和288 cm-1特征峰的α-Fe2O3,404 cm-1最強的特征峰和609 cm-1特征峰的Cr2O3組成。總之,隨著氧化時間的增加,奧氏體表面富Cr氧化物所占比例增加,即對應的氧化速率逐漸減慢。當氧化時間繼續延續到20 min時 (圖7d),鐵素體表面655 cm-1特征峰對應于CrN[15],609 cm-1特征峰對應于Cr2O3[13],395 cm-1特征峰對應于γ-Fe2O3。奧氏體表面222和288 cm-1的α-Fe2O3及400和596 cm-1的Cr2O3[13]兩種氧化物的特征峰均很強,同時也出現了655 cm-1的CrN特征峰。因此,2205雙相不銹鋼氧化初期鐵素體相表面先形成富Cr氧化物,而奧氏體相表面形成富Fe氧化物,表現為鐵素體表面抗氧化性強[16];隨著氧化的進行,鐵素體相表面Fe2O3類型氧化物增多,鐵素體相表面的抗氧化能力反而弱于奧氏體相;含氮、氧類型化合物先形成于鐵素體相表面,隨著氧化時間的延長,該類型化合物形成的量越來越大,最終在奧氏體相表面也逐漸形成,并分布于整個試樣的表面。

圖7 2205雙相不銹鋼在1050 ℃氧化不同時間后γ-Fe和α-Fe表面氧化物的Raman譜

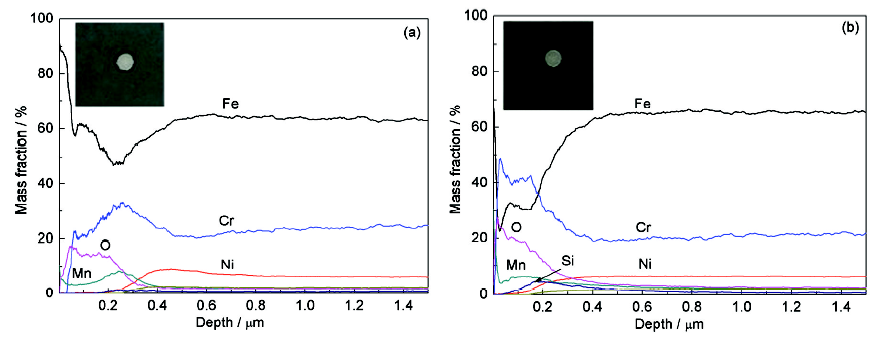

圖8為2205雙相不銹鋼氧化10和60 min時,試樣由表及里進行的GDS分析結果。可以看到,氧化后表面主要形成Fe,Cr,Mn的氧化物。隨著氧化時間的延長,Cr,Mn,Si變得更富集,表明在氧化初期,氧分壓較高,主要發生Fe和Cr的氧化;隨氧化進行,在密閉的容器中氧分壓持續下降,氧活性較高的元素如Cr,Mn,Si更易于發生氧化,最終在表層形成了一定厚度的富Cr且含少量Mn和Si的氧化物層。

圖8 氧化10和60 min后氧化試樣表層的GDS深度剖析

3 結論

(1) 2205雙相不銹鋼在1050 ℃下密閉空氣中高溫氧化的初始階段,鐵素體相和奧氏體相表面所形成的主要氧化物類型有明顯的差異,鐵素體相表面先形成富Cr氧化物,而奧氏體相表面形成富Fe氧化物,鐵素體相抗氧化能力高于奧氏體相。

(2) 在氧化初期,氧分壓較高,主要發生Fe和Cr的氧化;隨氧化進行,在密閉的容器中氧分壓持續下降,氧活性較高的元素如Cr,Mn,Si更易于發生氧化,最終在表層形成了一定厚度的富Cr且含少量Mn和Si的氧化物層。

(3) 在該密閉環境下,隨著氧化的進行,氧消耗嚴重,氧分壓降低、氮分壓增高,氧化反應逐漸緩慢,氮化反應開始加快。在2205雙相不銹鋼中Cr較高的鐵素體相表面優先與氮發生反應形成顆粒狀含氮、氧類型化合物。隨著氧化物的進一步延長,奧氏體相表面氮化反應隨著氧化減弱而加強,從而形成該含氮、氧類型顆粒物,并漸漸遍布整個試樣。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414