今年一月中旬,大洋彼岸傳來噩耗,腐蝕與防護領域當代世界級權威科學家之一 Roger W. Staehle 教授(以下簡稱為 Staehle 教授,或 Roger 先生)于 2017 年 1 月 16 日不幸逝世,離他的 83 周歲生日只差半個多月……Roger 先生是美國俄亥俄州立大學教授和明尼蘇達大學教授(并曾任該校理工學院院長);是國際著名的 Fontana 腐蝕中心的創始人(并曾任該中心主任);曾經擔任過國際腐蝕領域的權威刊物《Corrosion》的主編。早在 1978 年,時年 44 歲的他就被選為當時最年輕的美國工程院院士。

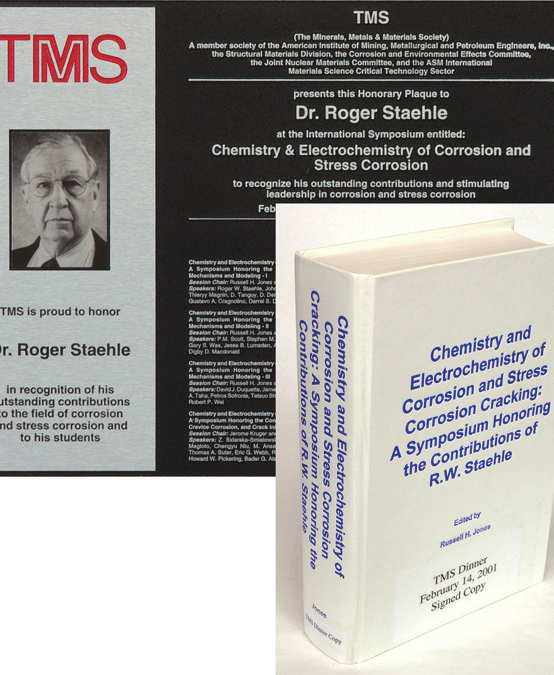

Roger 先生是國際上材料科學特別是核工業材料腐蝕與防護領域的知名專家,他在腐蝕與應力腐蝕破裂等的研究中做出了杰出成績,在國際上具有廣泛且深遠的影響。他曾經獲得 NACE(美國腐蝕工程師協會)和 ICC(國際腐蝕理事會)等的多項獎勵。為表彰他在該領域的突出貢獻,早在 2001 年,國際材料界歷史最悠久、最有影響的學會之 一 的 TMS(The Minerals,Metals andMaterials Society,美國礦產、金屬與材料學會)還專門組織了一次長達整一周的國際學術研討會,并出版了厚達 700頁的會議論文集。

他創建了 Staehle 咨詢公司(StaehleConsulting),為許多行業做了大量的失效分析和咨詢服務等工作,解決了不少實際工程問題。也使他成為集教授、工程師、科學家和組織者四位一體的世界級專家。

直至去世前仍在勤奮工作的他,共發表了 227 篇與腐蝕有關的科技論文,主編(或共同主編)了以腐蝕為主題的29 卷書籍,留給腐蝕與防護界同仁們一筆寶貴的財富。

表彰Roger W. Staehle 在腐蝕與應力腐蝕破裂領域突出貢獻的國際學術研討會文集

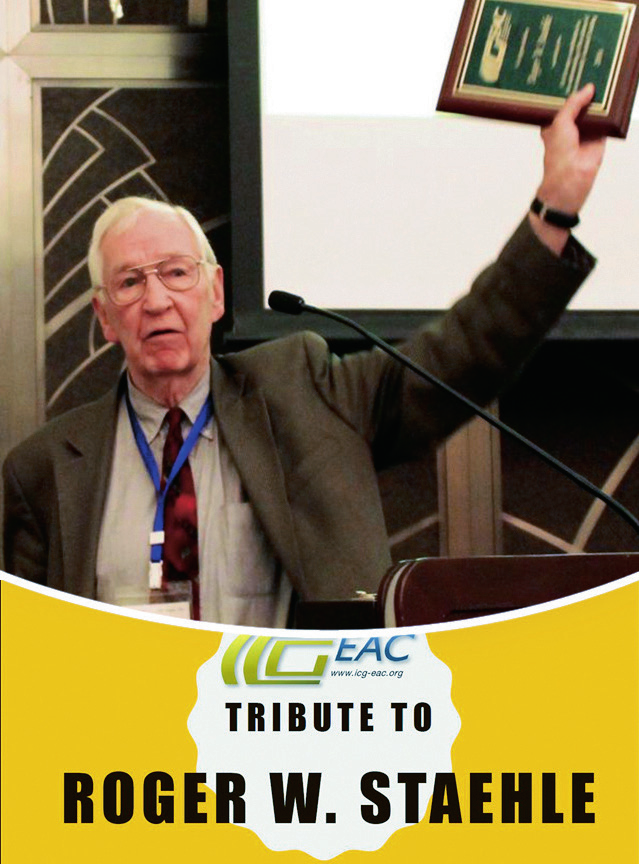

2016年ICG-EAC表彰Roger W. Staehle 在EAC領域杰出貢獻專題會

Roger先生的去世是國際腐蝕界的重大損失。為此,在 2017 年 3 月下旬美國腐蝕工程師協會(NACE International)年會期間,特地安排了一個紀念這位老先生的專題會。

Roger 先生也是一位關心和支持中國腐蝕與防護事業發展的友好國際知名人士,與我國許多腐蝕與防護界同仁以及核電工業界人士友好交往密切。

筆者與他結識和交往二十余年,先生對科學技術的熱愛和貢獻、待人接物的和藹、熱情和熱心等令人印象深刻難忘。特選部分珍貴的回憶,緬懷這位敬愛的老朋友。

情系核電,貢獻卓越

Roger 先生長期從事化學工程和反應堆材料尤其是蒸汽發生器技術的研究,從 1957 年就開始涉足核電材料及其腐蝕問題的研究,在長達 60 年的“涉核”科技生涯中,對于有關蒸汽發生器、壓力容器、汽輪機、管道、核廢料等的材料應用與失效問題以及輕水堆失效的統計分析等方面做了大量研究和咨詢工作。他曾擔任美國原子能委員會(USAEC)、核管會(NRC)、電力研究院(EPRI)、西屋電氣公司、通用電氣公司、貝蒂斯原子能試驗室、諾爾斯原子能試驗室等重要研究部門及美海軍部和內華達州(核廢料儲存)等的(材料與腐蝕)顧問;也曾任(日本)核安全系統研究院(INSS)的顧問;中國核動力研究院和蘇州熱工院的名譽教授。對美國、加拿大、日本、中國等核電工業的發展做出了重要貢獻。

通過核電站長期運轉實踐,核電發達國家普遍認識到,以應力腐蝕破裂為代表的環境促進開裂(EAC)問題是影響核電安全運行的關鍵之一,為此于 1979 年專門成立了“(核電)水堆材料環境促進開裂國際合作組織(ICG-EAC)”,該組織是專門從事協調(輕)水堆核電站結構材料環境促進開裂方面的研究開發工作的權威而又封閉性的國際合作性機構,屬非官方性質的學術性團體。情系核電并致力于 EAC 研究的Roger 先生自然也就成為該組織最為活躍的積極分子之一。

自上海材料研究所于 1993 年加入ICG-EAC 后,筆者參加了 ICG-EAC 的幾次學術年會,正是在會議期間結識了Roger 先生并開始與之交往。每次會議上先生總是能量滿滿地出現在與會者面前,與大家分享有關核電 EAC 的最新信息和經驗,他的工作干勁和對核電業的責任心給我留下深刻印象。其中,1995年在日本召開的 ICG-EAC 年會更是令人難忘。這次會議上,在交流討論有關核電材料 EAC 的模型與壽命預測及其理論基礎問題時,在某些權威學者之間發生了劇烈的爭辯甚至是爭吵,火藥味十足,大有愈演愈烈之勢。這時的 Roger 先生雖然既不是會議主持人,也不是 ICG-EAC 的執委會成員,但正是由于他的挺身而出,以其學識、威望、智慧和言語,阻止了事態的進一步發展,使會議迅速回到正常軌道,得到與會者的高度贊賞。也彰顯出他協調人與人之間關系的出色能力。

此外,在 ICG-EAC 成立之前,他就曾經協調組織了一些有關 EAC 的大型早期會議,例如,“鐵基合金的應力腐蝕破裂與氫脆”(NACE,1973);“應力腐蝕破裂的基本方面”(NACE,1967)。

在 ICG-EAC 成立以后,他又聚集世界各國專家召開了一些專題學術會議,就有關核電工業中 EAC 的一些特殊問題,例如:Pb/S 問題;冷加工影響;裂紋萌生;800 合金等分別進行研討。

基于對海量文獻的理解和掌握以及超強的綜合分析能力,Roger 先生還撰寫了多篇主題為有關氯離子影響、蒸汽發生器腐蝕問題等內容的大型評論性綜述文章。例如,其中的“壓水堆蒸汽發生器二次側 SCC 分模式的定量評價”一文于 2003 ~ 2004 年在《Corrosion》 雜志上分 3 期發表,共 189 頁,引用了402 篇參考文獻。

Roger 先生在 ICG-EAC 被公認為是最有經驗的 EAC 專家之一,為表彰他在理解 EAC 科學方面的諸多杰出貢獻,2016 年 5 月在我國青島舉行的 ICG-EAC年會上,特地安排了一場專題會,向他表示特別的敬意。

勤謹敬業,認真負責

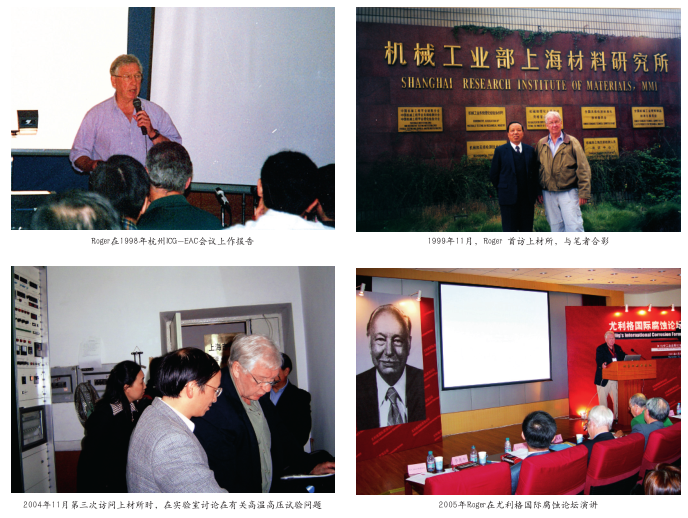

Roger 先生曾于 1999、2001、2004和 2008 年先后四次來上海材料研究所訪問講學,對于他勤奮工作,認真負責的敬業精神,我們有了更加深刻和具體的體會。

對于每次講學及交流討論,Roger教授總是精心做好充分準備,他淵博的理論知識以及在核電材料研究方面豐富的經驗,以及超強的綜合能力,給聽眾留下深刻印象,使我們對相關領域動態有了更深的理解,是難得的學習與交流的機會。他還盡量提供有關資料,或是在訪問前寄來相關資料,或是留下 ppt文檔,或是針對交流討論中的問題,回國后再寄來相關的補充資料,均成為我們工作中的寶貴參考資料。

例如,1999 年首次交流討論中,國內核電科技人員詢問:有關核工業中采用不銹鋼螺栓替換鎳基合金螺栓的建議或要求,究竟什么是主要原因?是出于鎳基合金價格方面的考慮,還是材料本身使用技術指標方面的要求?這些在文獻資料上沒有現成的答案。Roger 先生會上談了自己的一些想法,并極其負責地在會后與美國西屋公司的技術人員進行了聯系,發來相關的答復,其內容對于國內核電設計和制造單位具有重要參考價值。又如,有關核電材料應力腐蝕破裂試驗方法等問題,Roger 先生在回國后寄來了他本人撰寫的長達 70 余頁的有關材料應力腐蝕破裂方面的文獻資料,另外還提供了有關的美國核管會文件以及水化學計算程序“Chemiworks”等方面的信息,對于我們的工作很有幫助。

再如,有關核電材料的壽命預測問題,在首次技術訪問之前,Roger 先生就寄來了由他撰寫的《Uhlig's CorrosionHandbook》中“Life Prediction of Materialsin Environments”一章的書稿(當時該《手冊》尚未出版),使我們對這一領域的最新動態有了一定的了解。在 2001年第二次訪問時,他更是送給筆者一本2000 年剛剛出版的“Uhlig's CorrosionHandbook(2nd ed)”英文原版,正是在此基礎上,并得到中國腐蝕與防護學會理事長柯偉院士等的支持和鼓勵,我們向化工出版社推薦翻譯該《手冊》并受化工出版社委托,組織具體翻譯工作,聯系落實了各章的譯者和譯審者,在化工出版社獲得出版中文版的版權后,正式開始翻譯工作。全體譯者、譯審者和責任編輯于 2003 年 SARS 肆虐的特殊時期開始了艱苦的工作。經過這支近40人的專家隊伍的不屈不撓的努力,終于完成了該手冊的龐大翻譯任務。在“國外優秀科技著作出版專項基金”資助下,中文版《尤利格腐蝕手冊》于2005 年 8 月正式出版。借助第 16 屆世界腐蝕大會在北京召開的機會,化學工業出版社在適時地推出《尤利格腐蝕手冊(第二版)》中文版的同時,于 2005年 9 月主辦了《尤利格國際腐蝕論壇》,Roger 教授出席了這次論壇,并作了題為“預測在輕水堆應用中尚未觀察到的失效—微過程序列法(MPSA)介紹”的精彩演講。

Staehle贈送的杭州會議相冊及其中的部分照片

熱愛中國,情結深厚

Roger 先生對于中國的文化和歷史等有著濃厚的興趣,對于我國各方面的發展進程,特別是腐蝕與防護以及核電工業方面的科技進步密切關注。據統計,Roger 先生曾經來中國訪問 60 余次。他訪問了幾乎所有與中國核電站設計、研究、制造、運行和安全等有關的單位,與大家分享他的專業知識和經驗;還協助有關單位在國內組織召開了十多次與核電材料腐蝕與防護、核安全和可靠性等有關的專題或綜合性會議。他游覽了我國許多著名景點,還在許多國際場合宣講中國美好風光和悠久傳統文化等。突顯出他希望助力中國核電健康發展的滿腔熱情和對中國文化和歷史的真心熱愛。筆者在很長一段時間內,每年還收到他精心制作的新年賀卡,封面和封底往往是他在中國拍攝的風景或人物形象及其說明(封里則是他工作室的集體照和新年賀詞及一些類似“議論文”之類的文字等),處處顯露出一股濃郁的中國情結。

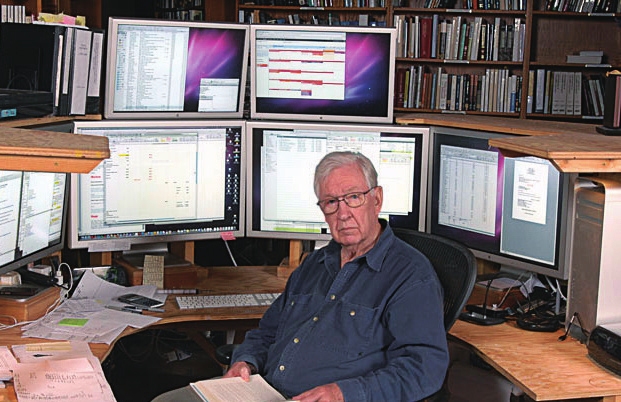

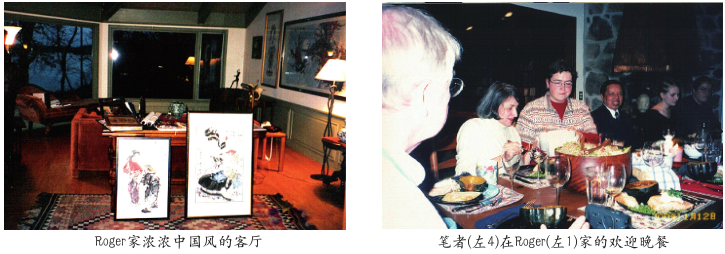

自從機械工業部上海材料研究所于1993 年出席“(輕)水堆材料環境促進開裂國際合作組織(ICG-EAC)”在南非召開的年會并成為我國大陸加入 ICG-EAC 的首家正式成員單位后,不少代表,包括該組織的主席,均表達了希望能在中國舉辦該組織年會的強烈愿望。經過一系列的籌備工作后,1998 年 ICG-EAC會議于 1998 年 4 月 19 日~ 24 日在浙江(杭州)西子賓館汪莊(國賓館)召開。對于首次在中國召開的這次會議,Roger先生表現出極度熱情和支持,他至少在會上作了兩次技術報告,而且作為一名義務攝影者,他不僅給在會上作報告的幾乎每一位代表拍攝了照片,而且給會議程序的各個環節(包括會議、茶歇、參觀、宴會、聯歡等)也留下了許多珍貴的照片,會后,他精選并放大洗印了近 30 幅照片制成精美相冊,寄給了作為會議東道主的上海材料研究所,他還按會議程序及報告次序編輯了一本“報告者”影集(100 多幅照片)以及一本以會議所在的杭州西子賓館(汪莊國賓館)風景和會議各項集體活動為主的影集(30 多幅照片)打印成冊,分寄會議組織者及代表。2000 年筆者赴美出席由美國材料試驗學會(ASTM)組織的“環境促進開裂:材料、設備和結構的風險評估預測方法國際研討會”(2000 年11 月 13 - 15 日在美國佛羅里達州奧蘭多召開)之前,還受 Roger 先生的邀請,有幸參觀訪問了他的咨詢公司工作室及他工作過的明尼蘇達大學,并受其熱情邀請在他家(兼工作室)小住,先生還親自掌廚家庭晚宴。Staehle 咨詢公司工作室就位于他家的底層,包括辦公室、會議室、資料室和小型實驗室(主要有一些顯微鏡和制樣工具,供初步進行失效分析用,要使用大型儀器進行進一步深入分析時,采用外協方法解決)等。給我印象最深的是他辦公室帶有 6 臺顯示器的計算機系統和保存有幾千冊圖書和數以萬計參考文獻且分門別類擺放整齊的資料室,我想,這些大概就是產生他那些大塊文章和論著的得心應手的工具和堅實的資料基礎吧。他家二樓客廳及走廊等處到處可見許多來自中國的古香古色的字畫和雕塑等特色藝術品,顯現出一股濃濃的中國風,至今記憶猶新。

愿我們的朋友 Roger W. Staehle 先生一路走好!

(致謝:李光福博士提供了部分資料,特此致謝!)

人物簡介:

Roger W. Staehle 美國工程院院士 , 教授,博士。1934 年 2 月 4 日出生于美國密歇根州底特律。1957 年獲美國俄亥俄州立大學冶金工程碩士學位,1965 年獲俄亥俄州立大學博士學位,畢業后留校任教。1970-1979:俄亥俄州立大學教授。1975-1979:Fontana 腐蝕中心創始人及首任主任。1979-1983:明尼蘇達大學理工學院院長。1979-1988:明尼蘇達大學理工學院化學工程與材料科學教授。1988-2011:明尼蘇達大學兼職教授。他長期從事化學工程和反應堆材料尤其是蒸汽發生器技術的研究,從 1957 年就開始涉足核電材料及其腐蝕問題的研究。是國際上材料科學特別是核工業材料腐蝕與防護領域的知名專家,他在腐蝕與應力腐蝕破裂等的研究中做出了杰出成績,在國際上具有廣泛且深遠的影響。他于 1978 年當選為美國工程院院士。他曾經獲得 NACE(美國腐蝕工程師協會)和 ICC(國際腐蝕理事會)等的多項獎勵,包括著名的 Whitney 獎 (NACE,1980)、Marcel Pourbaix 獎 (ICC,2011) 等。他自 1961 年就開始進行工業咨詢工作,創建了 Staehle 咨詢公司(StaehleConsulting),為許多行業做了大量的失效分析和咨詢服務等工作,解決了不少實際工程問題,也使他成為集教授、工程師、科學家和組織者四位一體的世界級專家。他曾擔任美國原子能委員會 (USAEC)、核管會 (NRC)、電力研究院 (EPRI)、西屋電氣公司、通用電氣公司、貝蒂斯原子能實驗室、諾爾斯原子能實驗室等重要研究部門及美海軍部和內華達州(核廢料儲存)等的(材料與腐蝕)咨詢顧問;也曾任 ( 日本 ) 核安全系統研究院 (INSS) 的顧問;中國核動力研究院和蘇州熱工院的名譽教授。他共發表了 227 篇與腐蝕有關的科技論文,主編(或共同主編)了以腐蝕為主題的 29 卷書籍。

聲明: 本網原創,轉載時請務必標明文章來源和作者信息。未經允許, 嚴禁用于商業用途。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: Roger W. Staehle 教授, 核電, 上海材料所

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:8135

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:6475