引言

中紅外光譜對于傳感是必不可少的,其直接表征該光譜范圍特有的化學特異性的分子結構,也是一種功能強大的非破壞性和無標簽技術,用于鑒定生物化學結構單元,包括蛋白質,脂質和DNA。然而,由于中紅外波長與分子尺寸之間的不匹配,中紅外光譜在檢測納米級樣品、生物膜或少量表面結合分子時受到限制。納米光子學可以通過利用亞波長諧振器的強近場增強來克服這個限制。當共振與吸收指紋在光譜上重疊時,增強的分子-諧振器耦合可以導致共振的頻率或強度的變化,從中可以提取分子指紋。然而,由于電阻損耗造成的低Q(品質因數)共振的固有限制,所實現的性能仍然遠非理想的。

成果簡介

今日,在瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)Hatice Altug教授的帶領下,與澳大利亞國立大學合作,報告了一種基于全介電高Q超表面元素的中紅外納米光電傳感器。該團隊設計的超表面中的高Q共振利用了Mie共振的集合行為,它可以被認為是由連續譜中束縛態物理所驅動的超空泡模式。此外,設計的高Q共振頻譜清晰無需額外的共振背景,允許高光譜選擇性增強富含光譜的分子指紋信息。具體而言,團隊實現了一個高Q值的二維陣列,其中各個元像素的共振位置在中紅外指紋范圍內線性變化。這種構造允許將每個共振位置分配給變換表面的特定像素,從而建立光譜和空間信息之間的一對一映射。通過比較涂覆目標分析物分子前后這種空間編碼的振動信息的基于成像的讀出,證明了化學特性的分子條形碼適用于化學鑒定和成分分析。相關成果以題為“Metasurfaces for molecular detection”發表在了Science上。

圖文導讀

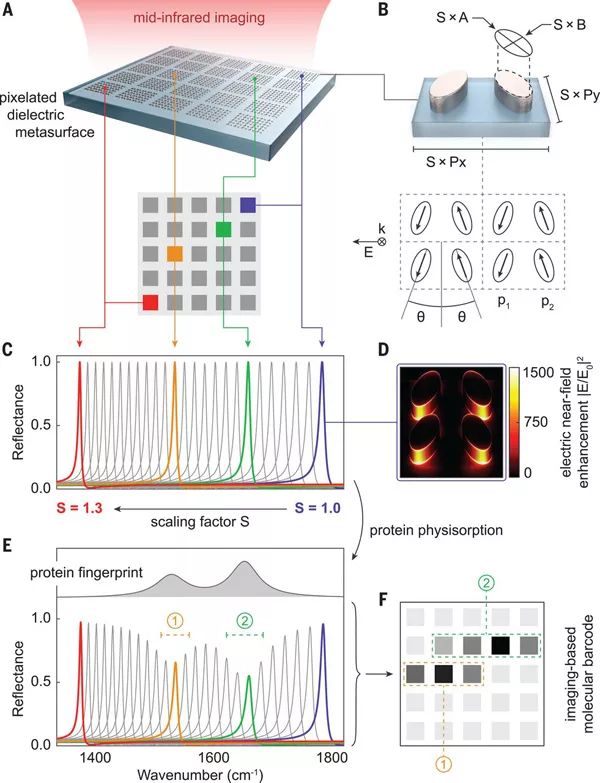

圖1 用像素化介質變換表面進行分子指紋檢測

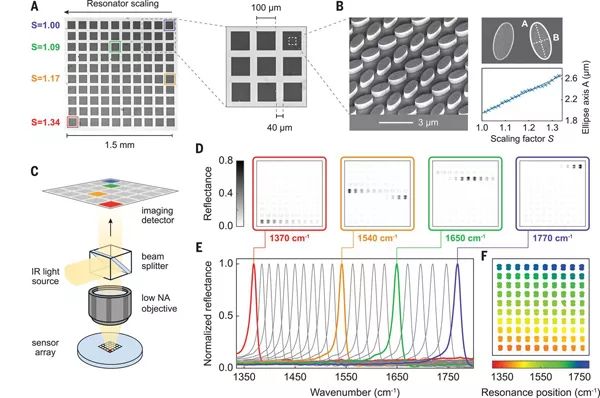

圖2 像素化曲面的實現

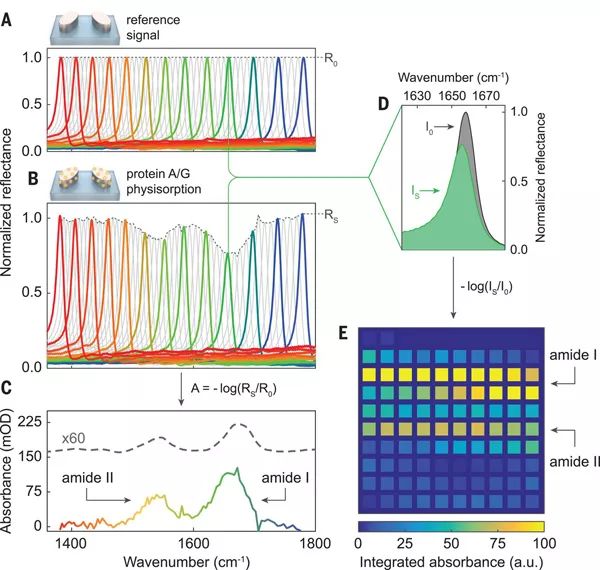

圖3 分子指紋檢索和空間吸收映射

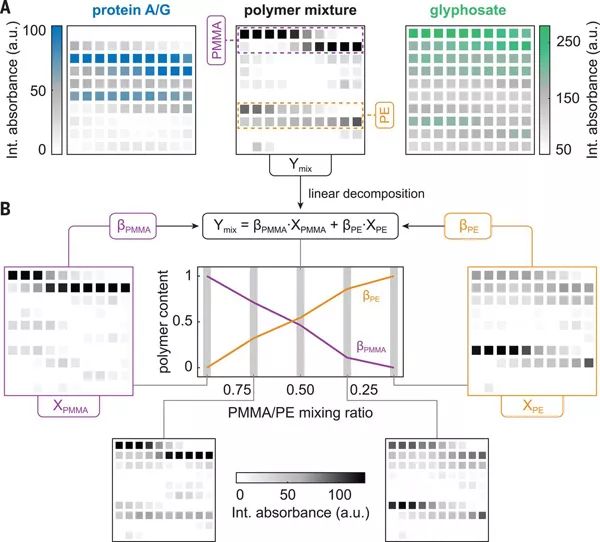

圖4 基于成像的化學鑒定和成分分析

小結

該團隊的納米光子技術提供了紅外吸收光譜的前景。基于Si的像素化轉換表面與用于低成本晶圓級傳感器制造的CMOS技術兼容,可以與最先進的表面功能化技術相結合,用于更復雜的生物測定。通過減小諧振器的方位角可以進一步改善表面的靈敏度和Q因子。另外,通過使用更復雜的元原子設計,可以實現更強的近場增強。用此法獲得的分子條形碼為先進的圖像分析提供了獨特的可能性,為多功能和敏感的小型化中紅外光譜設備鋪平了道路。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414