10月21日,媒體報道了兩年前清華大學11篇材料科學領(lǐng)域論文因?qū)W術(shù)不端遭到撤稿一事,引發(fā)熱議。

當天晚上,清華大學深圳研究生院回應(yīng)稱,早在2017年4月,其已經(jīng)會同學校有關(guān)部門,對涉事論文作者、該院2010級博士生葉肖鑫涉及嚴重學術(shù)不端問題進行了嚴肅處理,撤銷了其博士學位。這一處理結(jié)果在校內(nèi)進行了公告。2017年6月,該院停止了葉肖鑫導(dǎo)師唐國翌教授的研究生招收資格,撤銷了其材料學科負責人和新材料研究所副所長職務(wù),目前唐國翌已辦理退休手續(xù)。

而在媒體曝光之前,清華大學從未就此事公開發(fā)聲,也沒有向社會公布調(diào)查結(jié)果和處理意見。

中國社會科學院科學技術(shù)和社會研究中心主任段偉文研究員告訴科技日報記者,由于科研管理部門尚未針對學術(shù)不端出臺處理細則,相關(guān)機構(gòu)即使遇到造假行為,也會持觀望態(tài)度。“這類事件的關(guān)注度不高,如果相關(guān)部門施加的壓力不夠大,當事機構(gòu)就會以‘拖字訣’應(yīng)對,希望大事化小、小事化了。”

因?qū)徃迦肃]件引發(fā)的學術(shù)“打假”

10月19日,撤稿觀察(retraction watch)網(wǎng)站以大篇幅報道了清華大學撤稿事件。文章指出,撤稿原因是重復(fù)使用、濫用圖片,欺騙性署名以及其他學術(shù)不端行為。這些論文發(fā)表于2014到2016年。

一些圖片在不同的論文里反復(fù)出現(xiàn),描述完全不同的材料或樣本。此外,論文團隊還擅自給論文增加署名——被署名者對論文發(fā)表一事完全不知情。

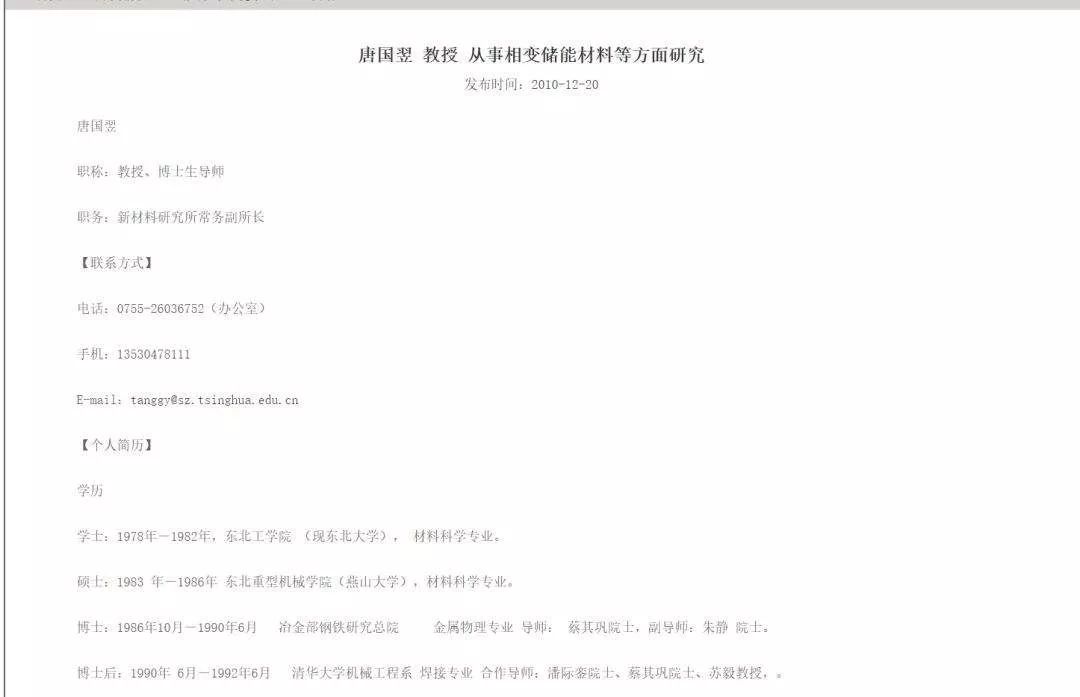

仔細看下來,這11篇論文的作者都涉及同一個人——唐國翌。唐國翌今年已經(jīng)64歲,主要從事相變儲能材料等方面的研究。

10月21日,有媒體貼出了清華大學深圳研究生院“能源與環(huán)境學部”教師列表截圖,唐國翌的名字在“正高”一欄。不過,21日晚上科技日報記者再次查看網(wǎng)站同樣頁面時,唐國翌的名字已經(jīng)消失。

在這些被撤稿論文里,清華大學材料科學與工程系博士生葉肖鑫的名字也頻繁出現(xiàn)。他已經(jīng)于2015年畢業(yè)。網(wǎng)上一份疑似葉肖鑫本人制作的PPT中列出了他以第一作者身份發(fā)表的16篇論文,均為和唐國翌合寫。

葉肖鑫在2015年被提名清華大學“學術(shù)新秀”。在那份PPT上,葉肖鑫說,他的學術(shù)目標是當一名教授。

記者21日以多種方式聯(lián)系唐國翌和葉肖鑫,均未得到回復(fù)。

那么,他們的學術(shù)不端行為是如何被發(fā)現(xiàn)的呢?

研究者蒂艾寧(Tiainen)告訴撤稿觀察網(wǎng)站,他們之前不斷接到一位審稿人的郵件,要求他們引用一些“看起來毫不相關(guān)”的論文。很明顯,這位審稿人希望增加自己論文的引用量。

審稿人表現(xiàn)得過于急切又強硬,激發(fā)起了這位研究者的反叛心理——我倒是要看看,你要我引用的論文究竟是什么來頭?

這一“好好看看”,就看出了意外收獲。蒂艾寧和團隊從被要求引用的論文開始“順藤摸瓜”,發(fā)現(xiàn)唐國翌團隊的論文中,有兩篇結(jié)論幾乎一樣,有16篇只是對文章和圖表進行重新編排和略微修改……于是,他們向相關(guān)期刊編輯部揭發(fā)了此事。

莫把成果量化指標當成研究本身

為何名校會身陷“撤稿門”?

段偉文表示,從清華的撤稿事件可以看出,低水平、低質(zhì)量和虛假研究大量存在,但又缺乏有效的監(jiān)督機制。“導(dǎo)致學術(shù)不端的一個重要誘因,是相關(guān)部門、高校和研究機構(gòu)錯把一些成果量化指標和學科評估結(jié)果當作科學研究本身,誘使部分科研人員為追求量化評分不擇手段,在偏離科學研究的本義和違背科學精神的道路上越走越遠。”

段偉文認為,現(xiàn)如今科研界出現(xiàn)了一些問題:定向研究使科研活動變得更加浮躁,每個人都急于拿新的項目,而不愿意質(zhì)疑與之關(guān)系不大的數(shù)據(jù)與實驗的真實性;在科研文化上,對成果數(shù)量和所謂期刊等級的強調(diào)與科學精神相去甚遠,制造了大量低水平成果甚至虛假成果;科研人員的相對過剩與過度競爭,使發(fā)表論文的目標被扭曲為職業(yè)生涯目標…… “這些問題的關(guān)鍵在于,它們使研究者的個人目標與科學研究的目標發(fā)生了方向性沖突,這種沖突所導(dǎo)致的研究行為的扭曲,又很難通過現(xiàn)有機制得到系統(tǒng)性防范。”段偉文坦言。

他的建議是,要充分發(fā)揮科學共同體的自治功能,也要從科學研究的范式變革入手,倡導(dǎo)“開放科學”,強調(diào)數(shù)據(jù)、研究過程和成果的共享。“這種機制至少可以先在得到研究基金支持的相關(guān)項目中試驗推廣,它的實施可以減少重復(fù)性研究,提高研究資源的使用效率,使科研質(zhì)量更有保證。”

更多關(guān)于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內(nèi)外最新動態(tài),我們網(wǎng)站會不斷更新。希望大家一直關(guān)注中國腐蝕與防護網(wǎng)http://www.ecorr.org

責任編輯:韓鑫

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

投稿聯(lián)系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網(wǎng)官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

相關(guān)文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414

文章推薦

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數(shù):5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數(shù):4763