2001年,White等首次在自然科學雜志上發表了一篇關于聚合物自修復技術的文章,使得微膠囊技術被廣泛應用于催化、生物醫學、熱能儲存和自修復材料等領域。隨著現代科技的智能化發展,研究者們開始了通過仿生自修復的原理實現主動模式對基材進行自修復以提高基體材料的結構性能。自修復仿生技術通過模仿生物組織自動分泌愈合物質到自身受損傷部位,從而使受損部位得到修復。因此可以在傳統基材組分中添加纖維或者微膠囊包裹的修復劑,當基材結構出現裂紋時,在微裂紋的作用下借助毛細管力迫使添加物破裂釋放修復劑并進入裂縫,修復并阻止裂縫的進一步生長,從而在基材內部形成主動式修復網絡系統。微膠囊自修復技術為材料微裂縫的修復提供了一種新的方法,該方法無需額外的人工監測以及表面維修所需的高額費用,延長基材結構壽命的同時也節省部分建筑材料運行開支。微膠囊自修復技術作為一種自修復基材材料結構的重要組成部分,在今后的土木工程建設以及修復等許多方面有很大的應用前景。本文回顧了近年來微膠囊自修復技術的研究成果及其在防護涂層領域中的研究進展,同時在綜述現有研究的基礎上結合自身課題研究,探討了微膠囊自修復技術存在的問題和工程應用研究前景,旨在為研究人員提供有益的參考和意見。

1微膠囊自修復機理

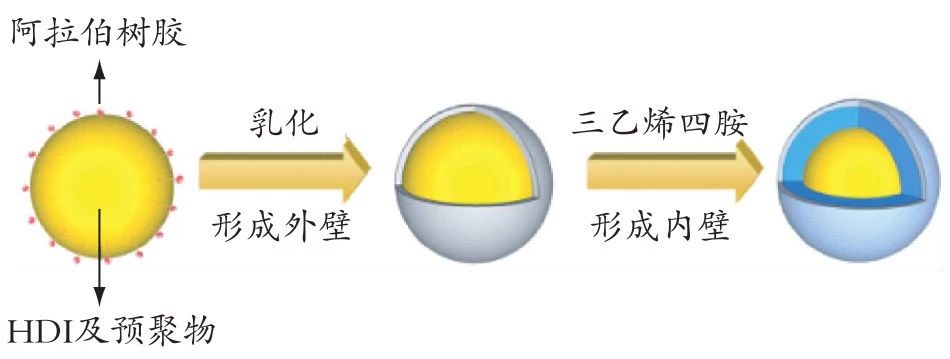

微膠囊自修復材料是智能材料的前沿領域,微膠囊的修復機理研究以及修復體系的設計對實現材料的自愈合具有重要的指導意義。微膠囊技術是指通過特定的合成方法將具有修復作用的聚合物固體或液體顆粒包覆在具有一定穩定性的密封材料內,且具有明顯核殼結構的復合材料技術(如圖1所示)。該技術在保持材料的基本力學性能,延長材料服役期限方面具有一定的優勢,故微膠囊作為載體固載聚合物修復劑的技術因其良好的修復效果受廣大研究者的青睞。

圖1 聚脲包封HDI微膠囊的形成過程

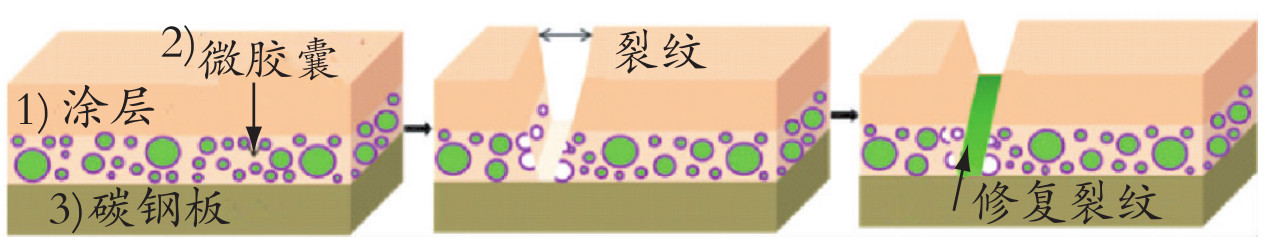

基于微膠囊的自修復基本原理是:(1)在基體材料中均勻分散含有修復劑的微膠囊和固化劑或催化劑;(2)當基體材料受到荷載作用或溫度變化等刺激產生裂紋時,裂紋尖端的微膠囊因集中應力而破裂,修復劑流出,在毛細作用下滲入裂紋中;(3)分散在基體材料中的固化劑與滲入裂紋的修復劑相遇,發生反應,修復劑在催化劑或固化劑的作用下發生交聯聚合反應使裂紋面閉合(見圖2)。

圖2 聚合物材料膠囊法自修復原理

2自修復微膠囊材料的研究進展

2.1自修復微膠囊的配方設計與微宏觀結構性能研究

在過去十幾年中,聚合物微膠囊在自修復材料領域的廣泛應用已經使得越來越多的研究人員對不同類型膠囊合成和官能化進行研究,早期的研究主要集中在單壁微膠囊體系,將修復劑用微膠囊進行封裝并將其與能使修復劑聚合的催化劑(或固化劑)一起復合在聚合物材料中,以實現對微裂紋的修復。

2.1.1自修復單壁微膠囊的設計與研究進展

Yang等在早期時利用界面聚合法對異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)的微膠囊化、IPDI的反應性質以及膠囊的機械特性進行了較為細致的研究。TGA分析表明,微膠囊的芯材和壁材含量分別為68%和32%,且放置3.5個月和6個月后觀察到IPDI的質量損失僅為7.9%和8.6%。同時,在500~1500r/min的攪拌速率下,平均直徑40~400mm的微膠囊高達70%。Nguyen等利用原位聚合方法合成了囊芯包覆六亞甲基二異氰酸酯三聚體為主的5種不同功能殼層微膠囊。當殼層原料為六甲基二硅氮烷(HMDS)或3,4二氟芐胺和2-乙基己胺疏水單體時,對囊芯材料包覆率可達到83%;同時,全氟葵基胺和2-乙基己胺疏水單體體系制得的微膠囊在浸泡實驗中可以實現對芯材的最優保護。該研究為不同使用環境要求下對微膠囊的選擇提供了依據。

葉子分割線Wang等利用氧等離子體處理的碳納米管(OPCNTs)對新型異氰酸酯微膠囊進行改性。研究表明:經羥基、羧基和羰基修飾的OPCNTs,很容易與水形成氫鍵在熱固化過程中分散在微膠囊的殼中,所以經氧等離子體處理的碳納米管的嵌入可以有效改善微膠囊殼的機械性能;同時OPCNTs提高了微膠囊殼的硬度和楊氏模量。魏銘等采用原位聚合法制備了改性的雙酚F環氧樹脂的聚脲微膠囊。研究表明:當囊芯囊壁質量比為0.8,乳化劑十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)用量為0.8%、攪拌速度為3000r/min時制得微膠囊性能較好。Yin等報道了一種由環氧樹脂和潛伏性固化劑復合物組成的雙組分體系自修復系統。研究指出當玻璃纖維復合材料樣品中環氧樹脂微膠囊和固化劑微膠囊濃度分別為30%和2%時修復效率達到79%,表現出優異的自修復性能。盡管該系統中的潛在固化劑具有長期保持完整性的特點,但是該體系需要依賴溫度的升高來引發自修復反應,具有一定的局限性。Yuan等介紹了一種以環氧樹脂和硫醇硬化劑為芯材的傳統微膠囊自修復體系,該體系可以在包覆低濃度微膠囊的情況下實現較好的自修復效果且具有室溫固化的能力。雙懸臂梁(TDCB)試樣的斷裂試驗顯示愈合效率大于100%。同時當修復劑與固化劑微膠囊的比例保持在1~1.25時,可達到最高愈合效率。

2.1.2自修復雙壁微膠囊的設計與研究進展

單壁微膠囊自修復體系存在熱化學穩定性差、反應固化成膜速度慢、不能有效填補裂縫、催化劑價格昂貴、容易失活等固有缺陷。隨著微膠囊自修復技術的不斷創新與發展,研究人員開始了對雙壁微膠囊自修復體系的探究,以推動自修復技術的進一步發展,實現工業生產需求。與單壁微膠囊自修復技術相比,雙壁微膠囊技術通過將修復劑與固化劑同時儲存于內層囊芯和外層囊芯中,在一定程度上解決了二者接觸率偏低,無法實現對裂紋快速修復等問題,同時改善了壁材的力學性能,提高了對裂紋的修復率。然而雙壁微膠囊自修復技術相對還不成熟,相關研究具有較高的難度,關于自修復雙壁微膠囊的報道數量較少。

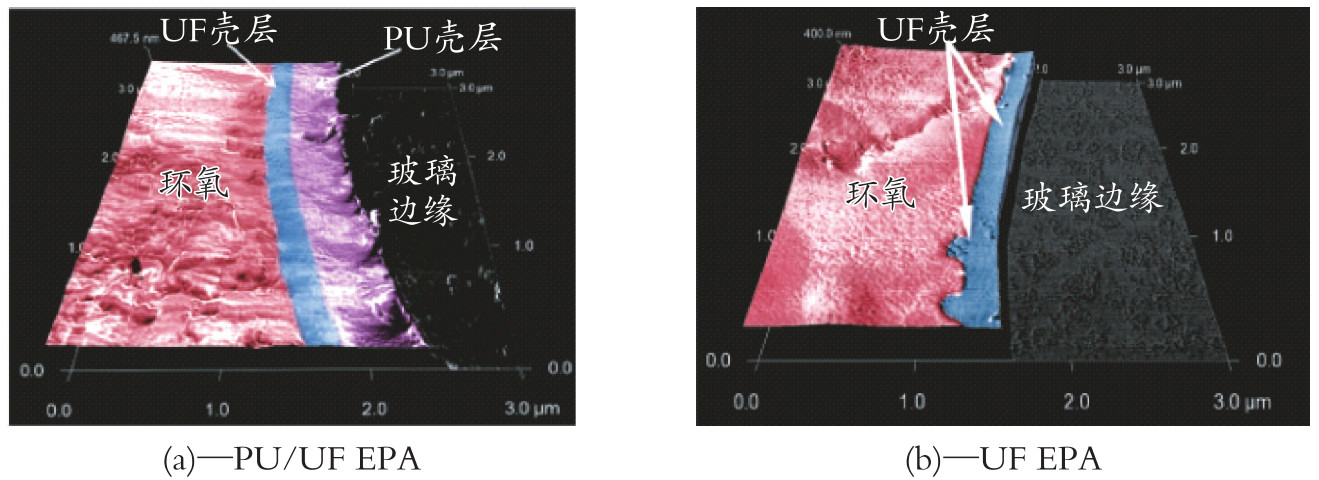

為解決傳統單壁微膠囊以及單壁雙微膠囊在自修復領域的局限性,馬衍軒等利用異氰酸酯-端氨基聚醚預聚物、胺基擴鏈劑,成功合成了可用于涂層或混凝土的雙壁自修復微膠囊。通過對乳化條件、轉速以及芯壁材比等反應條件的優化,可實現對不同芯材的包覆。研究表明:合成的雙壁自修復微膠囊具有一定的自修復能力,且經過氮化硼改性的壁材力學強度和修復效果明顯提升。Tian等合成了以環氧樹脂(Ag-80)為內層修復劑,二氨基二苯砜(DDS)為外層固化劑的三聚氰胺-甲醛(MF)雙壁微膠囊。研究表明:乳化劑Tween80和Span80的比例宜為3∶7,且pH為3.5時DDS可以較好地吸附在MF(Ag-80)微膠囊上,制備的雙壁微膠囊可以在樹脂開裂前有效修復裂縫。Sun等制備了由聚脲包封HDI的雙殼層微膠囊,乳化過程中,油相中的MDI預聚體首先與乳化劑和水發生聚合反應,形成外殼層。接著滴入的三乙烯四胺(TEDA)分子穿過外殼層與油相中的MDI預聚體反應形成聚脲內殼層,極大地簡化了自修復體系。Caruso等報道了一種聚氨酯-聚脲醛樹脂(PU/UF)雙壁自修復微膠囊(如圖3),新合成的PU/UF微膠囊具有優異的熱穩定性能,在180℃高溫下2h質量損失僅為1%。同時內壁PU的引入增強了微膠囊的力學性能,但該研究并未對該雙壁微膠囊可以實現的自修復效果進行說明,同時內層PU的成分以及形成原理有待進一步闡述。

學士帽,分割線Mookhoek等首先合成了鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)填充的尿素-甲醛(UF)微膠囊,接著利用異氰酸酯-醇在水油界面的反應將UF(DBP)微膠囊填充到液相二甲基環戊二烯(DCPD)與聚氨酯殼層(PU)之間,研究表明:二元膠囊結構為自修復材料提供了廣闊的發展空間。Credico等研究出可用于工業生產的聚氨酯-聚脲醛(PU/PUF)自修復微膠囊。研究表明:PU/PUF微膠囊具有足夠的強度來承受在混合成環氧樹脂期間產生的剪切力,且所制備的微膠囊對裂紋具有較好的修復性能,在加速腐蝕的情況下也表現出優異的防腐蝕性能。為提高混凝土用自修復微膠囊的耐久性并對其進行評估,Mostavi等合成了硅酸鈉的雙壁聚氨酯/脲醛(PU/UF)微膠囊,使用便攜式超聲波無損數字指示測試儀對混凝土裂紋修復情況進行監測和量化,確定了微膠囊合成的最佳實驗參數。研究表明:含5%微膠囊的混凝土具有更優異的自修復效果。

圖3 具有3D顯示的微型環氧樣品的AFM照片

2.2自修復微膠囊模擬仿真研究

在內外環境的共同作用下,基材在其服役期間難免發生結構劣化現象,而微膠囊自修復技術為解決上述問題供了新的修復途徑。目前,國內外對自修復的研究大多處于理論研究與實驗分析階段,對于自修復微膠囊的模擬研究也仍然處于初級發展階段,主要利用數學理論與軟件模擬相結合的方法進行研究。

2.2.1微膠囊與裂紋相碰概率模型

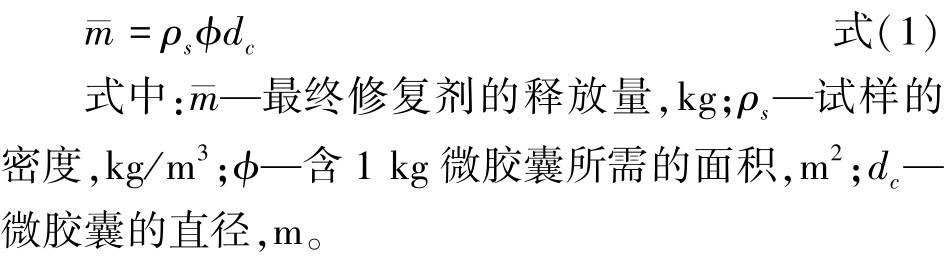

微膠囊與裂紋的相碰概率在很大程度上決定著自修復的效果,Zemskov等將平面幾何法與數學概率相結合,在封閉的代數條件下,對微膠囊層狀放置在混凝土試塊中以及無序隨機分布等多種情況下裂紋與微膠囊碰撞概率進行了模擬。Rule等利用相似的方法對分散于高分子聚合物基質中的微膠囊與裂紋碰撞情況以及修復劑的釋放量進行了分析,研究表明當裂紋拓展時,所有與平面相接觸的微膠囊都會破裂并釋放修復劑,簡化的修復劑釋放量公式如式(1)所示。

Zhong等利用二項分布和幾何概率的方法對不同維度下不同機理下產生的裂紋進行了分析。與之前研究不同,他們將分散于水泥基材的微膠囊簡化為針狀,通過二項分布理論對完成裂紋修復所需要的最小微膠囊含量進行了計算。

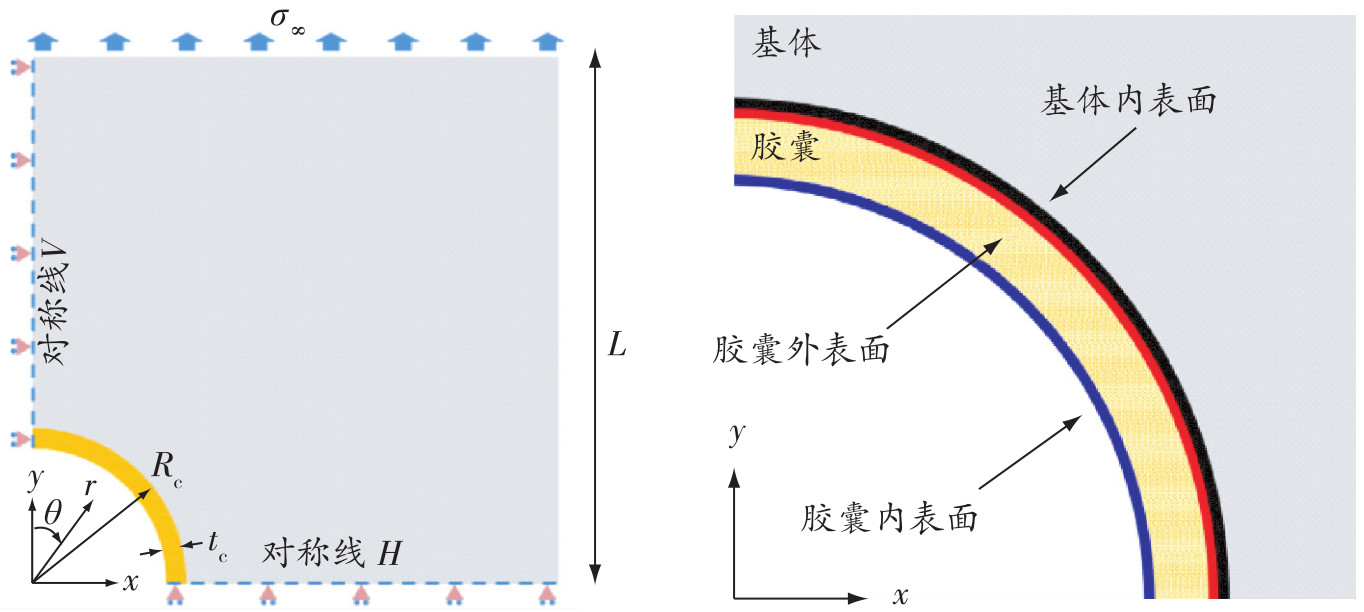

2.2.2微裂紋響應模型

微膠囊與基體的界面在裂紋響應中扮演著十分重要的角色,Gilabert等將微膠囊的界面受力問題看成在遠程拉應力作用下的有孔板平面的經典問題,考慮到微膠囊的對稱性,只對四分之一的微膠囊進行了應力分析(如圖4),他們將模擬結果與實際應力狀態進行比對,證實利用該模型可以較好地模擬微膠囊的內部應力。

圖4 微膠囊模型

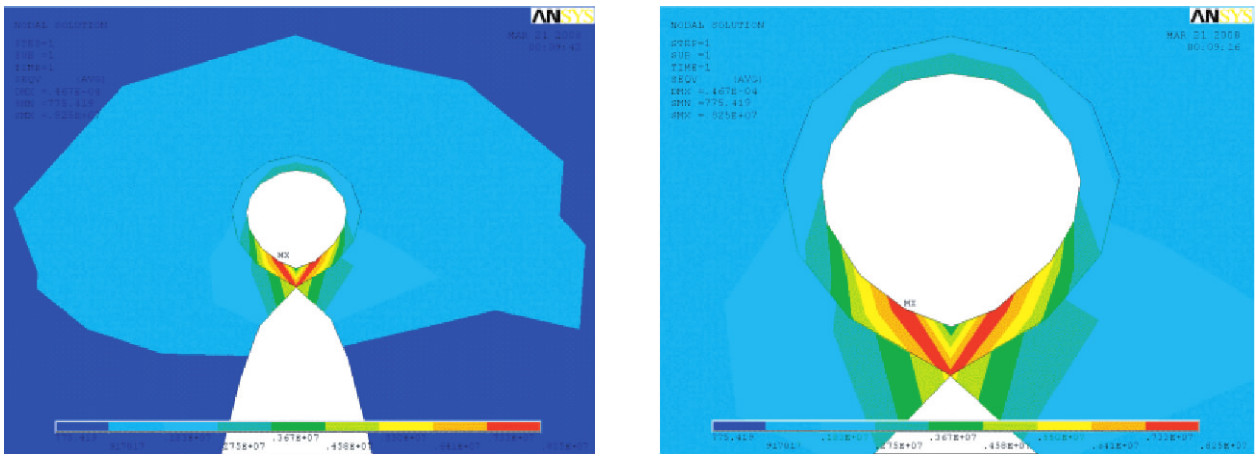

Zhang等利用有限元分析軟件對三點彎曲實驗下的雙環戊二烯(DCPD)微膠囊材料進行裂紋擴展計算(圖5)。模擬研究表明,在與微膠囊接觸的裂紋頂端區存在嚴重的應力集中。同時,通過具體模擬數值證實了裂紋一定會刺穿微膠囊實現對基材的自修復。

圖5 模擬微膠囊模型的應力圖

2.2.3修復損傷及修復效果模型

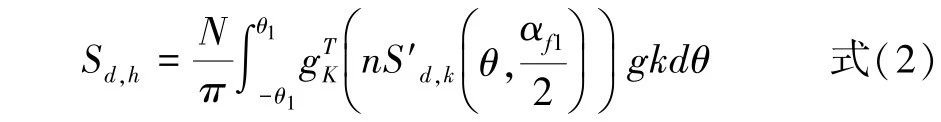

針對地鐵隧道結構的劣化現象,周帥等提出了基于泰勒彈性損傷的微膠囊自修復混凝土模型,通過受拉荷載的作用建立了混凝土基材修復后柔度的計算方法,見式(2)。對自修復水泥材料的三點彎曲試驗表明,已建立的模型與實際試驗數據具有較高的吻合性。

式中:αf1—已修復等效裂紋長度;Sd,h—修復后微裂紋引起的附加柔度;S′d,h—第k個裂紋在局部區域引起的柔度增量;θ—裂紋扇形角;N—裂紋數量;n—長度為an的短裂縫數量。

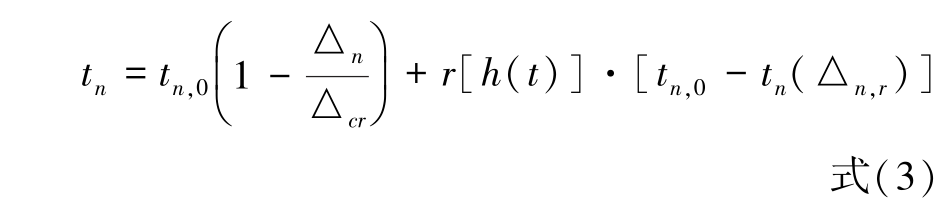

Remmers等通過對裂紋開口位移以及粘結力的關系分析,建立了關于界面強度與剛度的唯象修復模型,利用粘結力方程研究了修復效果與修復時間的關系,得出了修復效果的總關系式,見式(3),研究發現正切函數可以對修復函數進行較好的描述。但是該方法并未包含裂紋愈合的全過程,在載荷狀態下的修復過程需要進一步探討。

式中:tn—粘性牽引力;t(n,0)—標準牽引力分量;△n—位移間斷分量;△cr—位移間斷滑移分量;h—時間依賴修復函數;△n,r—修復開始時的裂紋開口位移。

微膠囊的模擬研究對更好地實現自修復功能具有重要的指導意義,目前的微膠囊自修復的模擬主要表現在利用概率學與有限元分析相結合的方法對自修復的各個階段進行研究,理論體系仍不成熟,概率分布在實際中的偏差性以及簡化模型的普遍適應性仍然有待進一步的驗證。劉曉波等應用分子動力學模擬對鋁裂紋擴展進行了研究,許建業等利用分子動力學模擬研究了瀝青混凝土的自愈合行為,故有望借助分子動力學模擬實現對微膠囊在基材中自修復性能的模擬,以進一步闡明裂紋擴展規律以及自修復響應機理。

3自修復微膠囊在防護涂層中的應用進展

在基體材料表面涂覆有機聚合物涂層是有效降低腐蝕影響的技術之一。然而,涂層容易受到破壞產生裂縫導致大氣中的水分和氧氣進入被保護的基層造成腐蝕。現有研究表明,通過將一定量的自修復微膠囊加入防護涂層可明顯延長材料的服役壽命。下面著重介紹異氰酸酯型[37-39]、環氧樹脂型、緩蝕腐蝕抑制型、植物油型微膠囊在涂層防護中的應用。

3.1異氰酸酯型微膠囊在涂層防護中的應用

異氰酸酯類化合物具有活性反應基團,無催化劑作用下與水接觸即可發生固化反應,在微膠囊自修復體系中受到越來越多的青睞。Huang等合成了包覆六亞甲基二異氰酸酯(HDI)的聚氨酯(PU)微膠囊。較為系統地研究了反應時間和溫度以及表面活性劑對芯材含量的影響,同時研究了攪拌速率對微膠囊尺寸和殼層厚度的影響。研究最后對微膠囊加入環氧涂層中的防腐蝕性能進行了實驗,初步結果表明,單組分自修復涂層在腐蝕控制方面具有巨大潛力。

Wu等合成了包覆六亞甲基二異氰酸酯(HDI)的二氧化硅/聚脲雜化微膠囊,研究表明:微膠囊具有優異的耐熱性,微膠囊在二甲苯溶液中浸泡100h芯材含量僅降低0.7%,且將制備的微膠囊應用于自修復涂層顯示出優異的腐蝕阻滯性能。Wang等對異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)微膠囊在Q235鋼的醇酸清漆涂層(AVC)中修復效果進行了研究。掃描微參比電極測試(SMRE)結果表明浸水后觸發的自愈現象顯著阻礙了涂層中受損區域的腐蝕過程。同時,涂層的電容和電阻表明直到233h時自修復涂層仍表現出較好的修復能力。

3.2環氧樹脂型微膠囊在涂層防護中的應用

環氧基樹脂對許多材料具有非常好的粘合性能,環氧樹脂及其固化劑由于其良好的附著力而成為智能材料理想選擇。Lee等合成了分別以環氧樹脂(修復劑)和硫醇(固化劑)為芯材的三聚氰胺-甲醛(PMF)微膠囊。研究發現微膠囊的尺寸和負載成分對微膠囊的微觀力學性能具有顯著的影響。為解決涂料在服役過程中產生微裂紋,進一步延長涂層的服役壽命,Hasanzadeh等合成了可應用于碳鋼的微膠囊環氧涂料,并在0.5mol/LHCl溶液中對含有不同含量的微膠囊和含有不同含量的CeO2納米粒子微膠囊的自愈效應進行了研究。通過對劃傷涂層自修復的研究,含有15%的CeO2納米粒子微膠囊修復效果最佳。

3.3緩蝕-腐蝕抑制劑型微膠囊在涂層防護中的應用

為解決溶膠-凝膠膜表面產生的微孔和裂縫造成允許侵蝕性物質向金屬表面擴散的問題,Maia等合成含有緩蝕劑(MBT)的聚脲微膠囊混合溶膠-凝膠涂層(MBT@PU-MC),研究發現,微膠囊在酸性和堿性環境中具有很好的釋放性;MBT@PU-MC具有較高的電化學阻抗,以及較低的陽極電流密度,表現出優異的耐腐蝕性能。

電解質中的腐蝕抑制劑可以通過與金屬基材表面發生化學反應或是吸附作用在金屬表面產生被動層從而減緩腐蝕作用。Kakaroglou等將合成的聚脲/聚氨酯微膠囊添加到聚氨酯涂層中。電化學研究表明,當Na2MoO4濃度在2.07×10-3~8.27×10-3mol/L時,腐蝕抑制率高達80%;劃痕損傷研究表明,膠囊摻入聚氨酯涂層后可以明顯改善涂層短時間內的防腐性能。

3.4植物油型微膠囊在涂層防護中的應用

天然的各種植物油通過交聯作用可以形成堅韌的防水薄膜,且具有優異的耐酸堿性能。因此吸引了許多研究人員將其應用于智能自修復材料領域。Lang等通過原位聚合法成功地將亞麻籽油包封在聚脲-甲醛(PUF)殼中。研究顯示,當乳化劑(PVA)的相對分子質量為67000、攪拌速度為800r/min、反應溫度為55℃時可以實現對芯材亞麻籽油80%的包覆率,且含自修復微膠囊的環氧涂層在SEM下顯示出優異的自修復性。Es-haghi等合成了包覆亞麻籽油的乙烯基纖維素微膠囊,并利用3種不同的三甲氧基硅烷偶聯劑對乙基纖維素(EC)進行改性。熱重分析表明6%~12%硅烷接枝對改善水基自修復涂層的機械性能具有重要意義。

Boura等對涂層中不同含量的亞麻籽油(LO)尿素-甲醛(UF)微膠囊的防腐蝕性能進行了探究,研究表明當轉速為600r/min時可獲得粒徑較小的微膠囊,在該轉速下當微膠囊摻量為10%和15%時,涂層表現出較好的防腐蝕性能。Selvakumar等合成了以LO和腐蝕抑制劑為芯材的活性聚脲醛微膠囊。研究表明當Cr2O3納米粒子濃度為0.05%時,可實現高達98.41%的抑制率。同時,研究還顯示,該活性涂層可以在90s內對人為裂紋進行有效的修復,表現出了較強的自愈性能。Koh等對廢棄的植物油進行改性合成了異山梨醇衍生物(OA-IS-MA和OA-IS-SA)填充的聚氨酯(PU)微膠囊并將其應用于金屬基自修復防腐涂層中。加速腐蝕測試下的結果表明,包覆OA-IS-MA異山梨醇衍生物的微膠囊生銹程度在0~0.47%范圍內,表現出優異的防腐蝕性能。

目前對智能涂層的研究主要集中于自修復微膠囊技術,通過不同基體材料的特性,可通過微膠囊技術實現對不同修復劑的包覆,具有高度的靈活性。近些年,自修復微膠囊技術的發展已經取得了重要的突破,但各研究體系仍然存在許多需要進一步完善的地方。異氰酸酯體系雖具有較高的活性,但在單一組分中通過與水汽發生反應生成的修復產物能否滿足對裂紋的修復以及修復后強度是否與基體匹配等問題有待進一步研究。環氧樹脂體系仍存在修復劑液體的流動性較低以及對反應溫度具有較高依賴性的問題。對緩蝕-腐蝕抑制體系而言,自修復過程的實現需要金屬表面的鈍化,催化劑的易失活以及原料的非環境友好性成為其發展的重要瓶頸。植物油體系合成的微膠囊通常需要通過與其他物質的共同作用以實現較好的修復效果,且合成的微膠囊尺寸粒徑較大,不易在涂層中形成良好的分布且容易造成應力集中。

4結語

微膠囊自修復技術作為智能材料的一個嶄新研究領域,主要以實現低成本、主動化和智能化為目的,具有廣闊的發展與應用前景。然而,自修復微膠囊技術的發展與推廣還存在諸多問題,主要包括:(1)采用傳統的試驗方法及測試手段很難實現對微膠囊組成及自修復行為的研究,自修復微膠囊的配方設計、修復機理與效果及其結構對性能影響的規律性仍處于試驗研究階段,在微觀模型建立方面仍有不足,無成熟的理論體系支撐。(2)在現有生產技術條件下,微膠囊的產率相對較低、成本相對較高,同時微膠囊貯存的穩定性、修復范圍狹窄等局限性都阻礙了自修復微膠囊技術的技術成熟化、工業化生產以及實際應用推廣。(3)由于微膠囊內部的修復劑等組分含量有限,不具備循環利用功能,無法實現對材料與結構的多次自修復,且修復后傳統微膠囊所在區域以“空洞”形式存在,增加了結構缺陷隱患,在一定程度上限制了其自修復技術的應用推廣。(4)僅憑自修復微膠囊對裂紋的力學或化學響應實現自修復的微膠囊技術,已無法滿足實際服役環境中多因素耦合作用下的自修復要求,同樣也是造成其在實際工程中的應用滯后的重要原因。

葉子分割線因此,加快自修復微膠囊技術的理論體系與生產工藝支撐,優化不同模式下的修復機理仍是研究過程中需要解決的重要問題。同時,有望借助分子動力學模擬技術來實現微膠囊自修復材料的宏觀性能與微觀組成、響應機理之間的聯系,為微膠囊自修復技術的進一步發展提供有力支持。此外,現有自修復微膠囊體系在研究中除了要解決微膠囊修復機理及裂紋響應機理的研究、微膠囊與基體材料的相容性、貯存性、微膠囊尺寸以及修復范圍狹窄、修復率低等諸多問題,還需從對不同研究體系的反應原理出發,通過對結構的特定設計解決微膠囊在智能防腐涂層中如何形成連續排列、解決微膠囊的加入導致涂層過厚以及微膠囊在裂紋作用下破裂留下的空缺易造成應力集中等問題,以實現對裂紋的最大化自修復,提高自修復效率。最后,加強對多因素耦合服役環境體系的研究,建立并完善力學及化學響應的自修復技術體系,進一步拓寬自修復微膠囊技術的應用范圍。雖然目前在自修復微膠囊技術方面的研究存在不少問題,但只要解決好整個修復過程中的關鍵問題,必將極大推進智能材料的進一步發展。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:韓鑫

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:4763