編者按

美英日的碳纖維產業都經歷過扼腕嘆息的歷史:曾經輝煌的公司,如英國皇家航空研究所(RAE) 、英國考陶爾茲(Courtaulds)、英國勞斯萊斯(Rolls-Royce)、英國RK Carbon、美國聯合碳公司(UCC)、美國塞蘭尼斯Celanese、美國阿莫科(AMOCO),日本大阪工業試驗所,日本碳素,日本旭化成……,他們在碳纖維領域均不復存在了。這真可謂大江東去,,浪淘盡,千古風流人物……。

李世民曾講過:”以史為鏡,可以知興替”。軍事科學院周宏同志的這些文章素材詳實、技術描述專業,是研究碳纖維歷史少有的好文章。同時,他也提出了一個問題:“英國碳纖維技術由盛到衰,教訓值得深思”,近些年,英國政府把碳纖維復合材料列為戰略產業,政府確定將復合材料作為未來幾十年制造業振興的關鍵驅動力(the Government identified composites as a key driver in enabling the UK’s manufacturing base to flourish in the coming decades-The UK Composites Strategy),碳纖維產業的基本缺失(除了SGL在英國的大絲束工廠),他們反省會更加刻骨銘心。

然而,當我們回看中國碳纖維的發展歷史:1962年,中科院長春應化所以李仍元為組長的“聚丙烯腈基碳纖維的研制”課題組(與國際同時起步);1972年,化工部吉林化工研究院開展硝酸法研制碳纖維PAN原絲,并在年產3噸裝置上取得硝酸一步法制取原絲,供山西燃化所和長春應化所研究碳纖維(稍微晚于東麗);1975年由當時的國防科委主任張愛萍主持7511會戰;1986年,吉林化學工業公司引進英國RK CARBON的技術;2001年師昌緒先生給江澤民主席寫了 “關于加速開發高性能碳纖維的請示報告”;2002年安徽華皖集團全套引進英國的原絲碳化生產技術,從此開啟中國狂飆猛進的工業建設浪潮;再到今天的“擴產能、求生存、謀發展、待破局的復雜局面”。我們的產業何去何從?確實值得行業同仁深刻反思,……。

美國高性能碳纖維技術早期發展史研究

周宏 軍事科學院

摘要:碳纖維發明于美國,最早用作白熾燈的發光體。目前,其高端應用主要是航空航天器的結構材料。碳纖維從燈泡發光體到航空航天器關鍵材料的應用歷程中,原美國聯合碳化物公司帕爾馬技術中心(Union CarbideCorp.’s Parma Technical Center)的兩位科學家發揮了重要作用;羅格·貝肯(Roger Bacon)1958年發現了“石墨晶須(graphite whiskers)”超高強度現象,1964年又發明了制備高模量人造絲基碳纖維的“熱拉伸(hot-stretching)”技術;倫納德·辛格(Leonard Singer)1970年發明了制備中間相瀝青基碳纖維的技術。這兩位科學家的發現發明,奠定了碳纖維高性能化發展的科學技術基礎。本文較全面地綜述了美國科學家在高性能碳纖維技術發展初期的研究貢獻。

關鍵詞:高性能碳纖維 石墨晶須中間相 瀝青基碳纖維

作者介紹:周宏,男,1963年生,教授級高級工程師,長期致力于對位芳綸基單兵作戰防護裝備技術研究,以及國產高性能纖維技術發展戰略研究。

Author’s Introduction: Zhou Hong, Male, Born inJanuary of 1963 in Beijing; HanNationality; Senior engineer of theQuartermaster Research Institute of PLA; since 1995, he has engaged in researchof soldier protective equipment based on PPTA fiber material; since 2006, he hascommitted to doing strategic research on domestication of high performancefibers; and is a member of the expert group for National Priority S&TProject (National S&T Priority Project for High Performance FiberReinforced Composite Material).

碳纖維誕生在美國,其高性能化的基礎科學研究也發端在那里。今天,美國仍是世界高性能碳纖維的生產和應用強國。研究美國高性能碳纖維技術的發展歷程,對我國碳纖維產業的技術進步和健康發展應有所借鑒。

本文綜述了美國高性能碳纖維技術的早期發展過程及兩位科學家的重要研究貢獻,分析了其經驗。

一、碳纖維誕生在美國,始于白熾燈的發明

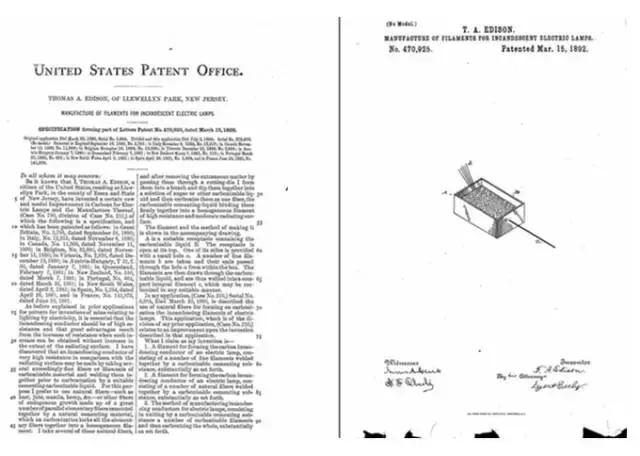

碳纖維是作為白熾燈的發光體誕生的。英國化學家、物理學家約瑟夫·威爾森·斯萬爵士(Sir Joseph Wilson Swan,1828–1914)發明了以鉑絲為發光體的白熾燈。為解決鉑絲不耐熱的問題,斯萬使用碳化的細紙條代替鉑絲。由于碳紙條在空氣中很容易燃燒,斯萬通過把燈泡抽成真空基本解決了這一問題。1860年,斯萬發明了一盞以碳紙條為發光體的半真空電燈,也就是白熾燈的原型;但當時真空技術不成熟,所以燈的壽命不長。19世紀70年代末,真空技術已漸成熟,斯萬發明了更實用的白熾燈,并于1878年獲得了專利權。1879年,愛迪生(Thomas Alva Edison,1847-1931)發明了以碳纖維為發光體的白熾燈。他將富含天然線性聚合物的椴樹內皮、黃麻、馬尼拉麻和大麻等定型成所需要的尺寸和形狀,并對其進行高溫烘烤;受熱時,這些由連續葡萄糖單元構成的纖維素纖維被碳化成了碳纖維。1892年,愛迪生發明的“白熾燈泡碳纖維長絲燈絲制造技術(Manufacturing of Filamentsfor Incandescent Electric Lamp)”獲得了美國專利(專利號:470925)(圖1)。可以說,愛迪生發明了最早商業化的碳纖維。

由于原料源于天然纖維,早期的碳纖維幾乎沒有結構強力,使用中很容易碎裂、折斷,即便只是作為白熾燈的發光體,其耐用性也很不理想。1910年左右,鎢絲替代了早期的碳纖維燈絲。盡管如此,很多美國專利證實,愛迪生發明碳纖維后的30多年里,改進碳纖維性能的研究從未停止過。然而,這些努力都未能把碳纖維性能提高到令人滿意的程度。此間,碳纖維研究停滯不前,處于休眠期。

圖1 1892年愛迪生獲得的碳纖維長絲白熾燈絲生產技術專利

二、人造纖維化學纖維的出現,為美國高性能碳纖維技術基礎科學研究提供了前提

人造纖維化學纖維的出現,把碳纖維技術引入了“再發明(reinvented)”時代。20世紀早期,粘膠(1905)和醋酯(1914)等人造纖維的出現,特別是20世紀中期,聚氯乙烯(1931)、聚酰胺(1936)和聚丙烯腈(1950)等化學纖維的商業化,為美國開創高性能碳纖維技術的基礎科學研究提供了前提。

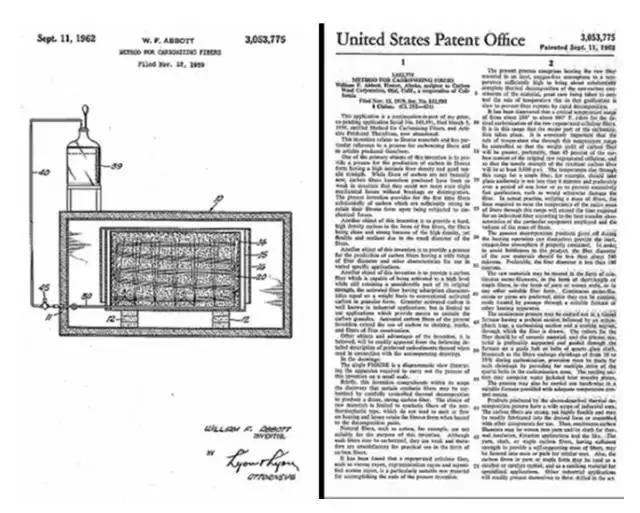

20世紀50年代中期,美國人威廉姆•F•阿博特(WilliamF. Abbott)發明了碳化人造纖維提高碳纖維性能的方法。作為卡本烏爾公司(Carbon Wool Corporation)的委托人,阿博特(Abbott)于1956年3月5日向美國專利局提交了“碳化纖維方法(Method for CarbonizingFibers)”的專利申請(申請號Serials No. 569,391),但此項申請是否獲得專利,不得而知。1959年11月12日,阿博特再次提出了同樣的專利申請(申請號Serials No. 852,530),1962年9月11日,該項申請獲得了美國專利授權(專利號:3053775)。(圖2)

阿博特(Abbott)專利的技術要點是:一種生產固有密度高、拉伸強力好的纖維形態碳材料的加工工藝。當時的碳纖維在很小的機械力作用下,就會斷裂。阿博特的發明稱,其可使碳纖維的碳密度和硬度更高,在機械力作用時保持纖維形態不被破壞;且直徑更細,表面更清潔,柔韌性和彈性更好;纖維直徑及性能可設計和控制;原料必須采用粘膠、銅氨和皂化醋酸等再生纖維素纖維及合成纖維,不能采用天然纖維。

圖2 阿博特獲得的美國專利

申請該專利的卡本烏爾公司(Carbon Wool Corporation)是一家當時位于美國加利福尼亞州奧海鎮(Ojai, California)的公司,成立于1955年,后被稅務部門吊銷。由于信息有限,該公司和阿博特(Abbott)本人的詳細情況尚無從知曉。

阿博特(Abbott)的專利被轉讓給了美國巴尼比-切尼公司(Barnebey-Cheney Company)。1957年,巴尼比-切尼公司開始商業化生產棉基或人造絲基碳纖維復絲,但其只能用來生產繩、墊和絮等產品,用于耐高溫、耐腐蝕等用途;其可獨立用作吸附用活性炭纖維。

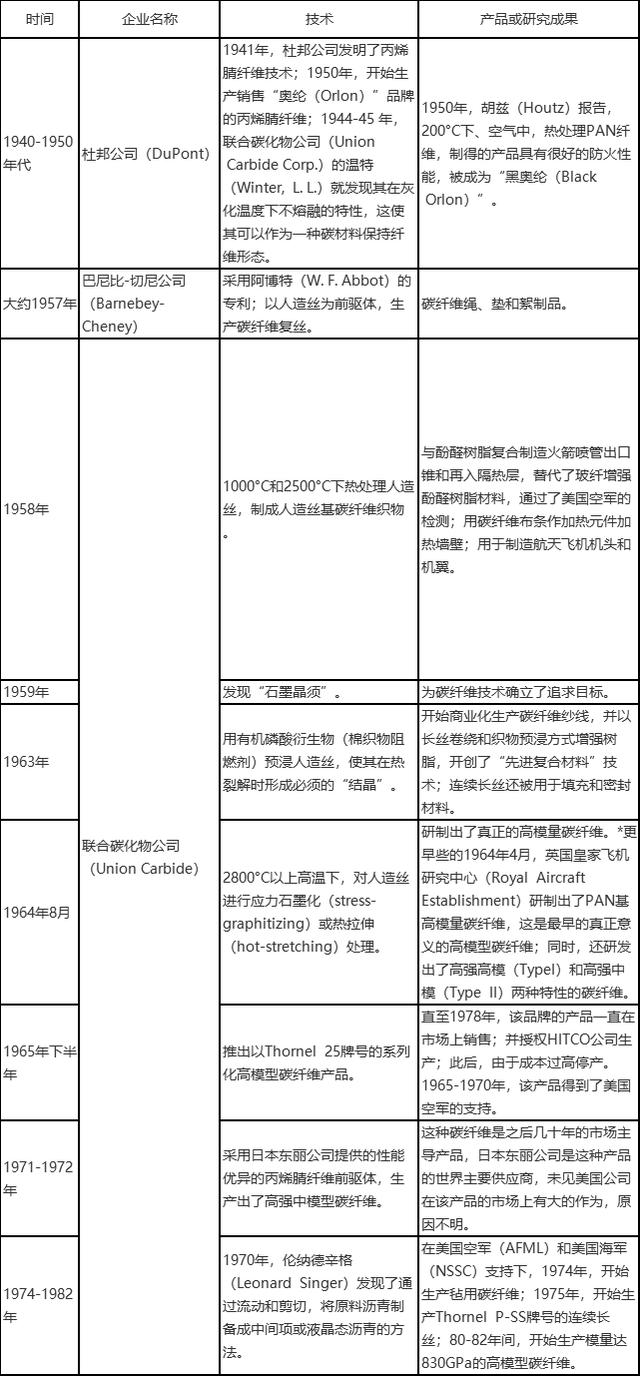

自此,高性能碳纖維基礎科學研究和工業化技術研發進入了高峰期(表1)。

表1 美國高性能碳纖維技術早期發展歷程一覽表

三、高性能碳纖維技術的基礎科學研究被確認為“美國歷史上的化學里程碑”

美國歷史上的化學里程碑(National Historic ChemicalLandmark),是美國化學會(American Chemical Society‹ACS›)開展的一項發掘整理美國有歷史影響的化學家和化學事件的活動。各區域分支機構申報本地區曾出現的人物和發生過的事件,美國化學會組織專家考核和認定。

位于俄亥俄州帕爾馬市(Parma,Ohio)的葛孚特國際公司(GrafTech International Ltd.)向美國化學會申報了“高性能碳纖維(High Performance CarbonFibers)”項目。該公司的前身是美國聯合碳化物公司(Union CarbideCorp.)。2003年9月17日,美國化學會確認,原美國聯合碳化物公司帕爾馬技術中心(US Union CarbideCorp.’sParma Technical Center)曾開展的高性能碳纖維技術研究,是一項“美國歷史上的化學里程碑”;羅格·貝肯(Roger Bacon)1958年發現了“石墨晶須(graphite whiskers)”及其所具有的超高強現象;倫納德·辛格(Leonard S. Singer)1970年發明了中間相瀝青基碳纖維制備技術;他們開創了碳纖維增強復合材料的科學技術基礎,是該領域的開拓者。(圖3、圖4)

圖3.2003年度“美國歷史上的化學里程碑”授獎儀式上,美國化學學會主席妮娜·麥克里蘭德(Nina McClelland)把發現高性能碳纖維的獎牌授予葛孚特國際公司研究發展部主任萊昂內爾·巴蒂(Lionel Batty)

圖4.美國化學會授予高性能碳纖維研究“美國歷史上的化學里程碑”儀式使用的紀念冊封面

四、帕爾馬技術中心的科學家們開創了高性能碳纖維技術的基礎科學研究

19世紀末,美國城市街道的照明靠的是電弧燈。這種燈由兩根連接到一個電源上的碳電極組成。帶電粒子在兩根電極間閃耀放熱,形成電弧,釋放出強烈的光亮。1886年,美國國家碳材料公司(National Carbon Company)創立,標志著美國合成碳產業的起步,其最早的產品就是電弧燈用的碳電極。1917年,國家碳材料公司與聯合碳化物公司(Union Carbide Corp.)合并成立了聯合碳化物與碳制品集團公司(Union Carbide & CarbonCorp.)。1957年,美國聯合碳化物與碳制品集團公司更名為聯合碳化物公司(Union Carbide Corp.)。20世紀70年代末,聯合碳化物公司組建了獨立的部門生產碳纖維,后該部門被賣給美國國際石油公司(Amoco Corporation),其后,再被賣給美國氰特工業公司(Cytec Industries Inc.)。1995年,聯合碳化物公司成立了UCAR碳制品公司(UCAR Carbon Company);2002年,更名為葛孚特國際公司。

20世紀50年代末,美國聯合碳化物公司在克利夫蘭市建立了帕爾馬技術中心(Parma Technical Center)從事基礎科學研究。該中心是個20世紀40-50年代流行的大學校園式企業實驗室(university-style corporatelabs),其環境風格簡約現代、管理氛圍自由寬松,聚集了許多學術背景不同、朝氣蓬勃的年輕科學家從事自己喜愛的研究。

(一)羅格·貝肯發現“完美石墨(Perfect Graphite)”,奠定高性能碳纖維技術的科學基礎

高性能碳纖維技術的基礎科學研究發端于1956年。

1955年,羅格·貝肯(Roger Bacon,1926–2007)(圖4)獲得凱斯理工學院(Case Institute of Technology)固體物理學博士學位。1956年,他加入帕爾馬技術中心,直至1986年。

最初,貝肯的研究目標是測量碳三相點(固、液、氣態的熱力學平衡點)處的溫度和壓力,這需要在近100個大氣壓(atm)和3900開氏度(K,約3626.85°C)的條件下進行測量。他用的實驗裝置與早期的碳電弧燈原理相同,區別只是運行壓力更高。研究過程中,他發現,當壓力較低時,直流碳弧爐負極上的氣態碳生長成了石筍狀的長絲。這些長絲就是呈稻草狀嵌入到沉積物中的石墨晶須。石墨晶須最長有1英吋(2.54cm),直徑只有人的頭發的十分之一,卻可承受彎曲和扭結而不脆斷,其特性令人驚奇。

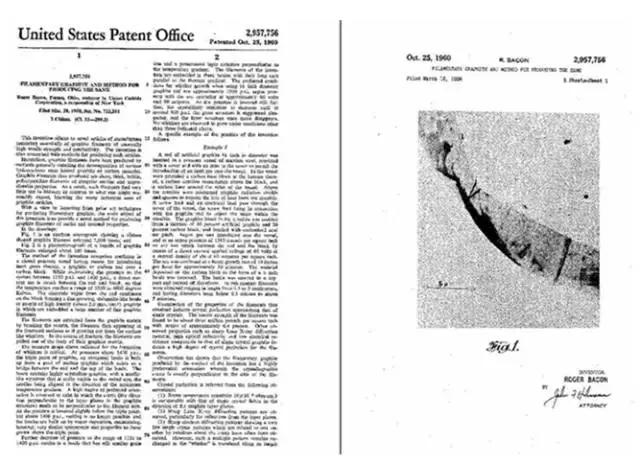

1960年,貝肯在《應用物理(Journal of Applied Physics)》雜志上就此發表了論文,成為了高性能碳纖維技術基礎研究史上的里程碑。貝肯認為,石墨晶須是石墨聚合物,是一種純粹的碳形式,碳原子排列在六角型的片體中;它是卷起來的石墨片層,其中,晶體學的c軸正好垂直于旋轉軸;其柱面的橫截面呈圓形或橢圓形。氬氣環境中,92atm、3900K(開氏度,約3626.85°C)下,可制成石墨晶須。其拉伸強力、彈性模量和室溫電導率分別為20GPa、700GPa和65μΩ·cm,與單晶相似。所以,它雖然不是單晶,但是,它沿長絲軸向表現出了單晶的性狀。1960年,貝肯關于石墨晶須的發現發明獲得了美國專利(專利號:2957756)(圖5)。貝肯當時認為,制備石墨晶須還只是實驗室成果,要利用其原理制造出有實用價值的碳纖維,路還很長。

此后十幾年的研究,就是要獲得低成本、高效率生產具有石墨晶須特性的高性能碳纖維技術。

圖5 羅格·貝肯石墨晶須發現和制備石墨晶須的技術發明獲得的專利

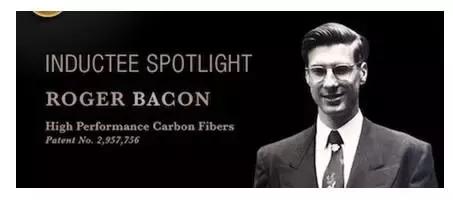

發現石墨晶須及其特性并發明實驗室制備石墨晶須方法的60年后,2016年10月25日,羅格·貝肯入選美國國家發明家名人堂(National Inventors Hall ofFame)。(圖6)

圖6. 羅格·貝肯入選美國國家發明家名人堂

(二)高強高模碳纖維技術的進步與早期商業化應用

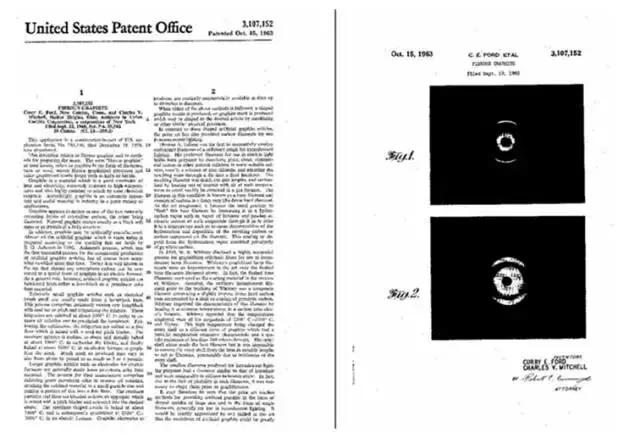

1959年,帕爾馬技術中心的科學家們就發明了高性能人造絲基碳纖維的制備技術。加利·福特(Curry E. Ford)和查爾斯·米切爾(Charles V. Mitchell)發明了3000°C高溫下熱處理人造絲制造碳纖維的工藝技術,生產出了當時強度最高的商業化碳纖維,并獲得了專利(專利號:3107152)(圖7)。美國空軍材料實驗室(U.S. Air Force MaterialsLaboratory)很快就采用這種人造絲基碳纖維作為酚醛樹脂的增強體,研制了用于航天器熱屏蔽層的復合材料。其作用是,返回大氣層時,導彈或火箭殼體與大氣劇烈摩擦,表面形成高溫,酚醛樹脂吸熱后緩慢分解,碳纖維使酚醛樹脂不被燒毀,保證彈箭完成大氣層中的行程。1963年,碳纖維增強樹脂復合材料技術研究取得實質性突破,復合材料技術跨入“先進復合材料”時代。此前,樹脂基復合材料的增強體一直被玻璃纖維和硼纖維壟斷。相較玻璃纖維和硼纖維,碳纖維作為增強體,性價比更佳。

圖7 加利·福特纖維態石墨的發明專利

1964年,衛斯理·沙拉蒙(Wesley A. Schalamon)和羅格·貝肯一起,發明了商業化制造高模量人造絲基碳纖維的技術;2800° C以上高溫下“熱拉伸(hot-stretching)”人造絲,使石墨層取向與纖維軸向幾乎平行;技術關鍵是,在加熱過程中拉伸纖維,而非在達到高溫之后再進行拉伸。這種工藝使纖維模量提高了10倍,是制備具有與石墨晶須相同性能的碳纖維的關鍵一步。1965年末,采用該技術制造的Thornel 25牌號的碳纖維投入市場。此后10多年里,美國聯合碳化物公司采用高溫熱拉伸工藝研發出了一系列高模量碳纖維,Thornel系列產品的模量達到了830GPa。沙拉蒙和貝肯的這項發明于1973年獲得了專利(專利號:3716331)(圖8)。

圖8 衛斯理·沙拉蒙高模量碳纖維制備工藝的發明專利

(三)倫納德·辛格發明中間相瀝青基石墨纖維制造技術

高溫熱處理過程中,材料內部結構會從無序變為有序。含碳物質,1000°C下,可被碳化成含碳量約99%的碳材料;2500 °C時,可被碳化成含碳量100%的碳材料。 然而,并非所有含碳物質經高溫熱處理后,都能得到真正的石墨。只有那些結構足夠有序、可形成石墨晶須的含碳物質,才能經高溫熱處理制成具有高導熱、高導電和高硬度等特性的純石墨。聚丙烯腈和人造絲都不屬于這類含碳物質,故不可能經高溫熱處理制成石墨纖維。要制造更高性能的碳纖維,必需一種新材料作為前驅體。

倫納德·辛格(Leonard S. Singer,1923-2015,圖9)為此開辟了道路。20世紀50年代中期,辛格從芝加哥大學(University of Chicago)獲博士學位后,加入帕爾馬技術中心,從事電子自旋共振研究。

雖然沒有任何碳或石墨研究經驗,但他卻試圖研究碳化的機理。加熱石油和煤等原料,就產生了瀝青樣物質。石油基和煤基瀝青是制造碳和石墨制品的基礎原料。瀝青含碳量90%以上,遠高于人造絲和丙烯腈。它們是分子量分布很廣的數百種芳烴類物質構成的復雜混合物,是重要的高碳含量前軀體有機物。同期,有研究表明,這類混合物中的多數物質是各向同性的,通過進一步聚合,可使其分子以分層的形式得以取向。

1970年,辛格解決了制備高模量瀝青基碳纖維的關鍵技術;其技術核心是,液晶或中間相是實現高模特性的關鍵。中間相瀝青重量的80-90%可轉化為碳,且具有極佳的導熱、導電、抗氧化、低熱膨脹率等性能。他成功地將原料瀝青處理成了中間相或液晶態瀝青,進而通過流動和剪切使其實現取向。辛格和助手艾倫·切麗(Allen Cherry)設計了一臺“太妃糖牽引(taffy-pulling)”機,并用它給粘稠的中間相瀝青施加張力,使其分子重新排序,然后進行熱處理。這項技術取得了成功,他們制得了高度取向的石墨纖維。1975年,聯合碳化物公司開始商業化生產Thornel P-SS牌號的連續長絲;1980-82年,其模量已達690-830GPa。1977年,辛格獲得了石墨纖維及其制造工藝的專利(專利號:3919387)(圖10)。美國空軍材料實驗室(AFML)和美國海軍(NSSC)資助了辛格的研究。

圖10 倫納德·辛格制備高中間相含量瀝青纖維的專利

瀝青雖是一種相對廉價的原料,但其制成的碳纖維,成本差異卻非常大。模量較低、非石墨化、較廉價的中間相瀝青基碳纖維,用于制造飛機剎車片和增強水泥。具有超高模量和超高熱導率等高端性能且成本昂貴的中間相瀝青基石墨纖維,被用于制造火箭噴管喉襯、導彈鼻錐和衛星結構等關鍵零部件,是不可替代的關鍵航天材料。

五、美國聚丙烯腈基碳纖維技術的錯過與回歸

人造絲、聚丙烯腈或瀝青,是碳纖維的三大前驅體。其中,丙烯腈基碳纖維(Polyacrylonitrile ‹PAN›-based Carbon Fibers)的綜合性能特別突出,已在許多領域取代了人造絲基碳纖維。碳纖維性能得以跨越式提升的原因,就是發明了更好的丙烯腈纖維。英國和日本的科學家最先研發出了純丙烯腈聚合物,加工中,其分子鏈中連續的碳原子和氮原子鏈可形成高度取向的石墨樣層,從而降低了對熱拉伸的需求。

1941年,美國杜邦公司發明了丙烯腈纖維技術。1950年,杜邦公司開始商業化生產“奧綸(Orlon)”品牌的丙烯腈纖維。1944-45年,聯合碳化物公司的溫特(L. L. Winter)就發現了丙烯腈在灰化溫度下不熔融的特性,并認為其可被制成纖維形態的碳材料。1950年,胡茲(Houtz)發現,在空氣中、200°C下熱處理丙烯腈纖維,制得的產品具有很好的防火性能。后來,類似的產品被稱為“黑奧綸(Black Orlon)”。原本,這些發現應該是研發高性能PAN基碳纖維技術的出發點,但由于過度關注人造絲基碳纖維技術研究,美國科學家們錯過了PAN基碳纖維技術的發展機遇。

在西方科學家幾乎不知情的情況下,日本科學家一直在默默地開展PAN基碳纖維技術的研究。1961年,日本產業技術綜合研究院(Government IndustrialResearch Institute)的進藤昭男(Akio Shindo),在實驗室中制得了模量140GPa的PAN基碳纖維,高出人造絲基碳纖維模量的3倍。進藤昭男的發明得到了日本科學屆和工業屆的迅速推廣,日本東麗工業公司(Toray Industries)開發了性能極優異的丙烯腈原絲,并建立了碳纖維中試工廠,從此占據了PAN基碳纖維技術的領導地位。1970年,日本東麗公司與美國聯合碳化物公司簽署技術合作協議,后者以碳化技術交換前者的丙烯腈原絲技術,并很快生產出了高性能PAN基碳纖維,從而把美國帶回了碳纖維技術的前沿。

六、結論

綜觀美國碳纖維技術的早期發展歷程,以下規律和事實值得注意:

(一)碳纖維誕生于電光轉換裝置的產品發明。

19世紀中后期,是科學革命和工業革命的成果爆發期,大量的科學發現和技術發明涌現出來,為人類社會進入現代化時代貢獻了文明成果。碳纖維技術正是在這樣的時代背景下產生的。為了點亮暗夜,斯萬和愛迪生發明了將電轉化為光的電燈,作為電燈的發光體,碳纖維悄然誕生。

初生的碳纖維,并不引人矚目。因為,電燈是那時人們關注的焦點。盡管碳纖維的重要性被暫時忽略,但只要是有生命力的事物就一定會走上出生、成長、成熟、衰亡和重生的規律性過程。技術、產品與生物體一樣。

(二)高性能碳纖維技術誕生于基礎研究的科學發現。

石墨晶須,及其特性和微觀結構,是在基礎科學研究中發現的。這一發現,為高性能碳纖維制造技術研究提供了方向和目標。20世紀50-70年代,基礎科學研究的發現和大量工程技術的發明,對于高性能碳纖維技術的成熟和完善,功不可沒。

(三)高性能碳纖維技術領域存在著“美日同盟”。

日本科學家進藤昭男之所以萌生開展碳纖維研究的念頭,是因為受到了美國該領域技術進展報道的啟發。日本東麗公司成功實現PAN基碳纖維商業化后,與美國聯合碳化物公司簽署原絲與碳化技術互換協議,使兩家公司同時擁有了高性能碳纖維生產的全過程技術。此后,其它日本公司也生產出了性能優異的丙烯腈纖維前驅體。日本住友公司(Sumitomo Corporation)為美國赫爾克里斯公司(Hercules Incorporated)提供丙烯腈纖維前驅體,并經英國考陶爾斯公司(CourtauldsPLC)授權生產碳纖維。1美日技術合作使高性能碳纖維技術得以快速研發并廣泛應用。今天,美國波音飛機采用的都是日本東麗公司生產的碳纖維。2015年,日本東麗公司又把從丙烯腈原絲到碳化的全過程碳纖維生產工廠建在了美國,以滿足波音公司生產先進飛機對碳纖維快速增長的需求。美日的技術互動,是推動高性能碳纖維技術不斷向前沿發展的重要因素之一。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414