近日,首都醫(yī)科大學(xué)校長、著名生物學(xué)家饒毅教授在其個人微信公眾號「饒議科學(xué)」撰文重提了一件發(fā)生在 10 年前的舊事。

2010 年,上海交通大學(xué)聘請 2008 年的諾獎得主呂克?蒙塔尼擔(dān)任講席教授。 除了聘請蒙塔尼擔(dān)任講席教授,上海交大還希望國家出資引進(jìn)蒙塔尼耶,對此,國家組織了兩輪相關(guān)評審。 圖片來源:饒議科學(xué) 根據(jù)饒毅教授本人所述,其參與了關(guān)于引進(jìn)蒙塔尼耶的第二輪評審,對引進(jìn)蒙塔尼耶的持反對意見,并在其公眾號中引用了當(dāng)時給出的評審意見。 「上海交大有引進(jìn)人才的自主權(quán)。是否成為國際笑話,責(zé)任應(yīng)該交大承擔(dān)。但是,國家不能支持,避免國家經(jīng)費(fèi)浪費(fèi),避免國家蒙羞。」 圖片來源:饒議科學(xué)

諾獎得主、法國著名病毒學(xué)專家呂克?蒙塔尼教授在近日接受法國的一個醫(yī)學(xué)專業(yè)媒體采訪時表示,他們用數(shù)學(xué)模式對病毒基因研究得出的結(jié)果,確認(rèn)了之前印度學(xué)者提出的新冠病毒帶有艾滋病基因的發(fā)現(xiàn)。

作為一位諾獎得主、病毒學(xué)專家,蒙塔尼聲稱新冠病毒系人為合成,且包含艾滋病毒的核酸序列,無疑會產(chǎn)生重大影響,無怪乎饒毅教授直接懟起了人,并且不留情面地舊事重提了。

追棒諾獎得主熱

自新千年伊始,中國就興起了一股國外諾獎得主“走穴熱”,國外諾獎得主來華瘋狂撈金,中國真的是“人傻錢多速來”嗎?

我們不反對諾獎得主來華,其實(shí)對于諾獎的崇拜與向往,可以營造良好的科學(xué)氛圍,日本也是先有諾獎崇拜,然后成諾獎獲獎大國。但我們發(fā)現(xiàn),國內(nèi)眾多邀請諾獎得主參加的論壇、活動多遭到科學(xué)同仁的質(zhì)疑,多是有名無實(shí)的面子工程、政績工程,有的甚至淪為中介機(jī)構(gòu)賺錢的工具,很多流于形式主義。

那么,反對形式主義的諾獎得主來華,也成為了學(xué)界的一大呼聲。而高校及科研機(jī)構(gòu)作為引進(jìn)諾獎得主的另一大主體,是否應(yīng)該算一下引進(jìn)“性價比”這本賬?

諾獎得主來華的變遷史

諾獎得主從何時起頻繁來華,這個已無從考證。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在2013-2019年,7年間應(yīng)邀來華參加活動交流的諾獎得主不少于73場,共計(jì)76人之多。有趣的是,2014年之前,到訪中國的諾貝爾獎得主中,半數(shù)是經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者,占據(jù)絕對優(yōu)勢。近年來,科學(xué)領(lǐng)域的諾貝爾獎受歡迎程度提升,物理、化學(xué)、生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎得主來華人數(shù)快速增長。

蒙代爾是來華最多的諾獎學(xué)者。1999年,蒙代爾因“開放經(jīng)濟(jì)中貨幣與財(cái)政政策”理論被授予諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎,其提出的“最優(yōu)貨幣區(qū)域”理論將歐元由概念變成現(xiàn)實(shí),被譽(yù)為“歐元之父”。早在1995年,蒙代爾就到訪中國,與中國就此結(jié)緣。獲得諾獎后,更是成為了“常客”。此后10年間,蒙代爾訪問中國超過20次。僅2013年下半年,就來了5次。

2014年,媒體也爆出了“一周3位諾獎得主中國行 洋大師中國走穴施道還是撈金”的新聞。記者從某具備策劃各類大型論壇、沙龍活動經(jīng)驗(yàn)的業(yè)內(nèi)人士處了解到,企業(yè)邀請蒙代爾和羅杰斯等大師前來演講報價都是100萬元人民幣(約16萬美元)。實(shí)際上,出席演講撈金只是行程中很小的一部分。羊城晚報記者拿到一份諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主中國行招商方案,發(fā)現(xiàn)諾獎得主在中國每一分鐘都充滿商機(jī)。例如,演講會中的與大師互動對話環(huán)節(jié)、往返機(jī)場車程中與大師獨(dú)處、大師親臨企業(yè)參觀指導(dǎo)、招待晚宴、午宴,均可明碼標(biāo)價,向社會“出售”。

根據(jù)招商方案,首席冠名贊助合作伙伴限1家開價200萬元、戰(zhàn)略合作伙伴限3家叫價80萬元、指定贊助限5家每家30萬元、支持單位限5家每家15萬元。而就活動實(shí)際情況而言,諾獎得主能否給中國解惑,仍要打個問號。因?yàn)楝F(xiàn)場對于不少問題,洋大師常常以缺乏對中國的深入研究而表示不宜作答。

《科技日報》因此刊文指出,諾獎并非萬金油,剎住諾獎得主“站臺”的歪風(fēng)。批評諾獎得主走馬燈似的來中國作秀撈金,對地方政府而言,是對“動輒請來諾獎得主來講學(xué)等同政績觀”的矯正,也是在提醒運(yùn)作鏈條各方,諾貝爾獎從走秀商業(yè)價值考量,已非稀缺物品,不再是奇貨可居。

高校引進(jìn)諾獎得主常態(tài)化

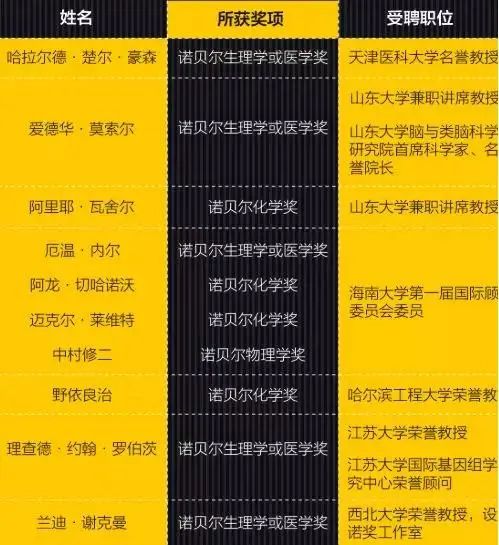

2019年,不到半年的時間里,中國高校及科研機(jī)構(gòu)至少密集引進(jìn)了10位諾貝爾獎得主,其中海南大學(xué)一次性聘請了4位諾貝爾獎得主。

中國高校對諾貝爾獎得主的熱情追捧,一直備受爭議。贊同者相信,諾貝爾獎得主不僅做出過杰出的科研成果,更擁有過人的科學(xué)遠(yuǎn)見和科技資源,邀請諾貝爾獎得主加盟,對高校的師資力量、科研水平和國際交流都大有裨益。

反對者則認(rèn)為,近年來的諾貝爾獎常常頒發(fā)給數(shù)十年前的重要科技成果的創(chuàng)造者,獲獎?wù)叩哪挲g普遍偏大,多數(shù)早已過了科研創(chuàng)新的頂峰時期;更重要的是,這些重金聘請來的諾貝爾獎得主,多數(shù)不會全職在國內(nèi)高校工作,有些甚至只有“虛職”“虛銜”。

縱覽諾貝爾獎得主的引進(jìn)名單,不難發(fā)現(xiàn),“名譽(yù)教授”“榮譽(yù)教授”“特聘教授”等字眼頻頻出現(xiàn)。這些“××教授”頭銜,通常是高校授予在學(xué)術(shù)界有突出貢獻(xiàn)學(xué)者的榮譽(yù)稱號,往往不存在合同約束。即便有合約性質(zhì),很多也缺乏實(shí)質(zhì)性的約束措施。也就是說,諾貝爾獎得主作為某一高校的“名譽(yù)教授”“榮譽(yù)教授”或“特聘教授”,究竟應(yīng)該為這所高校履行哪些義務(wù),常常是沒有明確規(guī)定,或缺少制度保障的。

引進(jìn)國際高端人才,且有明確的“用人”目標(biāo),這是好事。但值得注意的是,這些受聘的諾貝爾獎得主有不少是“多面手”。就拿擔(dān)任海南大學(xué)國際顧問委員會委員的其中兩位諾獎得主來說,邁克爾·萊維特同時也是浙江大學(xué)教授、西北工業(yè)大學(xué)名譽(yù)教授和復(fù)旦大學(xué)名譽(yù)教授;阿龍·切哈諾沃與中國的淵源更深,他不僅身兼西華師范大學(xué)特聘教授、香港中文大學(xué)(深圳)杰出教授、南京大學(xué)名譽(yù)教授等職,還是第一位擔(dān)任中國高校領(lǐng)導(dǎo)的諾貝爾獎得主——2015年起,他開始出任籌建中的廣東以色列理工學(xué)院常務(wù)副校長。

算一算引進(jìn)“性價比”

國內(nèi)高校引進(jìn)的諾貝爾獎得主普遍年齡偏大,倒不是因?yàn)椴粴g迎正值盛年的獲獎?wù)撸皇沁@樣的人選實(shí)在太少了。那么,就讓我們來試著算一下中國高校引進(jìn)諾貝爾獎得主的“性價比”吧。

以2019年引入的這10位諾貝爾獎得主為例,他們的平均年齡約73歲,最年長的是2008年諾貝爾獎得主哈拉爾德·楚爾·豪森,83歲高齡,被天津醫(yī)科大學(xué)聘為名譽(yù)教授;最年輕的則是2014年諾貝爾獎得主愛德華·莫索爾,57歲,被山東大學(xué)聘為兼職講席教授。

2016年的一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,已公布的諾貝爾獎獲得者平均年齡超過70歲,且自20世紀(jì)下半葉以來,獲獎?wù)叩哪挲g呈現(xiàn)出一定的“增長”趨勢。這可能與近幾十年科研工作者和科研成果的數(shù)量激增,一些成果“等待”獲獎的時間相應(yīng)延長有關(guān)。但即便是依然“高產(chǎn)”的諾貝爾獎得主,也很難說究竟是倚靠世界一流課題組的綜合水平,還是諾貝爾獎得主的個人實(shí)力;是整個團(tuán)隊(duì)欣欣向榮,還是課題組長老驥伏櫪。鑒于國內(nèi)高校絕大多數(shù)情況下是引進(jìn)了諾貝爾獎得主本人,而非邀請整個團(tuán)隊(duì)入駐,對這個問題應(yīng)當(dāng)慎思明辨。

另一方面,這些諾貝爾獎得主是否一如坊間猜測的那樣,個個身價高昂呢?從有據(jù)可查的有限信息來看,不同機(jī)構(gòu)和不同引進(jìn)方式的差距還是比較顯著的。據(jù)媒體報道,深圳市政府計(jì)劃到2020年,引進(jìn)不少于10名自然科學(xué)領(lǐng)域諾貝爾獎科學(xué)家。符合條件的諾貝爾獎得主來深圳組建實(shí)驗(yàn)室,最高可以得到1億元的建設(shè)資助。而山東大學(xué)公示的兼職講席教授待遇,則為“聘期內(nèi)提供10萬元/年的崗位津貼;聘期內(nèi)根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)提供科研活動經(jīng)費(fèi)6萬元”。

其實(shí),6萬也好,1億也罷,高校引進(jìn)諾貝爾獎得主等高端人才的目的,歸根結(jié)底還是提升科研水平、建設(shè)學(xué)科團(tuán)隊(duì)、培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)人才、擴(kuò)大社會影響力。如果這些目的達(dá)到了,那么誰也不能說這筆錢花得冤枉。問題的關(guān)鍵在于,每一位諾貝爾獎得主“引進(jìn)”“受聘”“入駐”時,都有宣傳有喝彩,一番熱鬧景象;幾年下來,關(guān)于這些舉措取得了什么成果、起到了多大作用,卻總是靜悄悄的。

缺少了后續(xù)的產(chǎn)出報告,重金引入諾貝爾獎得主的“性價比”,難免成了一筆糊涂賬。希望未來,這些來華工作的諾貝爾獎得主,都可以做出與諾貝爾獎背景相稱的貢獻(xiàn),讓這些關(guān)于“性價比”的爭議,都化作一時笑談。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414