國家重點實驗室是國家組織開展基礎研究和應用基礎研究、聚集和培養優秀科技人才、開展高水平學術交流、具備先進科研裝備的重要科技創新基地,是服務支撐國家科技創新的戰略性力量。近年來,國家和部委相繼出臺了加強基礎科學研究和國家重點實驗室建設以及優化整合發展的意見文件;黨的十九屆四中全會《決定》和2019年、2020年政府工作報都提出了“抓緊布局國家實驗室,重組國家重點實驗室體系”等內容;2020年3月,科技部與中科院就“重組國家重點實驗室體系方案”進行溝通交流。重組方案如引箭在弦,但具體實施不會一蹴而就,需要根據國家戰略需求、協同創新要求,充分梳理現有建設布局,結合區域發展、行業發展、產學研結合等方面,持續地優化、調整和新建發展。

以下分析數據由北京新智金數科技有限公司的“科技創新平臺融合查系統”提供。

一、總體布局

(一)構成及規模

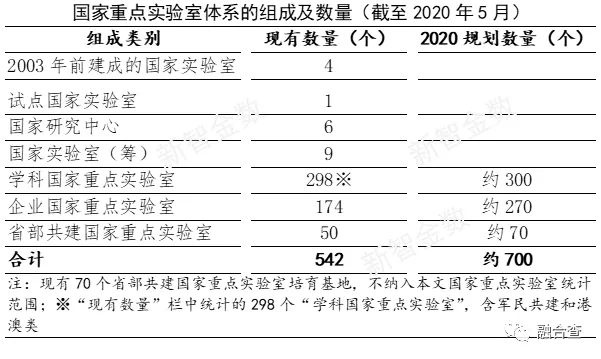

國家重點實驗室從1984年開始建設,截至2020年5月,已經建有542個國家重點實驗室,具體組成類別及數量如下表。

據國家、部委有關文件,特別是2018年科技部財政部聯合發布的《加強國家重點實驗室建設發展的若干意見》提出:到2020年,國家重點實驗室經優化調整和新建,數量穩中有增,總量保持在700個左右。其中,學科國家重點實驗室保持在300個左右,企業國家重點實驗室保持在270個左右,省部共建國家重點實驗室保持在70個左右。對未來一段時間發展,初步有以下分析:

一是國家實驗室作為“重中之重”,以及肩負的體制機制創新探索任務,參考對青島海洋科學與技術試點國家實驗室的審慎態度與做法,事實上已經形成“國家實驗室—試點國家實驗室—國家研究中心—國家實驗室(籌)—國家重點實驗室(5類)”的大致階梯。而4個2003年建成的國家實驗室已經不符合當前對國家實驗室的戰略定位,可能會調整。

二是經統計的現有學科國家重點實驗室298個,接近2020年規劃的300個,主要是做存量優化調整,重要學科和戰略需求領域大致有20~30個新建名額。

三是現有企業國家重點實驗室174個,與2020年規劃的270個尚差96個,近期應當主要是做增量。企業一般都面臨激烈的市場競爭,起伏變化是常態,企業國家重點實驗室不可避免地會受到企業經營狀態的較大影響。2018年99個企業國家重點實驗室評估中,生物源纖維制造技術等8個整改,風力發電系統、主要農作物種質創新、軟件架構、高檔數控機床4個未通過評估摘牌(注:2019年7月,高檔數控機床國家重點實驗室的依托單位——沈陽機床(集團)有限責任公司清算重整),節能液壓元件及系統因依托企業于2017年7月破產重組,于2019年8月撤銷。

四是現有省部共建國家重點實驗室50個,與2020年規劃的70個尚差20個,將著眼區域科技協調發展需求,突出區域特色應用基礎研究,主要從70個省部共建國家重點實驗室培育基地中遴選。

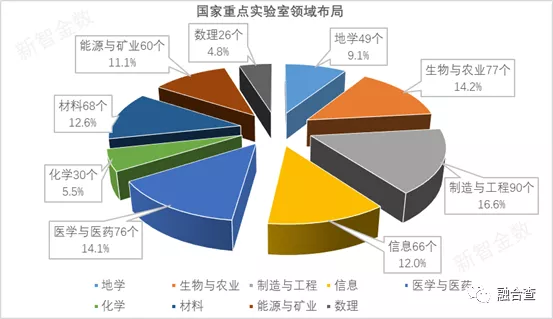

(二)領域分布

542個國家重點實驗室分布在9個科技領域,其中,制造與工程領域90個,占比16.6%;生物與農業領域77個,占比14.2%;醫學與醫藥領域76個,占比14.1%;材料領域68個,占比12.6%;信息領域66個,占比12.0%;能源與礦業領域60個,占比11.1%;地理科學領域49個,占比9.1%;化學領域30個,占比5.5%;數理領域26個,占比4.8%。

國家重點實驗室領域方向設計及其布局優化,應當是國家重點實驗室體系重組方案的核心內容,是核準實驗室功能定位、目標任務,以及安排資源分配、制定評價標準的重要依據,需要全面深入地梳理,形成領域方向清單,保持長期穩定支持,并能適時調整優化。國家重點實驗室作為國家科技創新的一項基礎性制度安排,一只有形的自上向下的“手”是“審批制”(包括立項、驗收、評估和升級、調整或撤銷),他是規制的、確定的,是指揮棒;而另一只無形的自下而上的“手”是科技創新內在的不確定性,是自發的、流變的。這兩只手應當統一于“國家重點實驗室領域方向設計”,以明確和貫徹國家科技發展意志與需求為前提基礎,同時遵從科技發展的內在規律,足夠地包容科技發展的顛覆性、持續性、關聯性和獨特性。

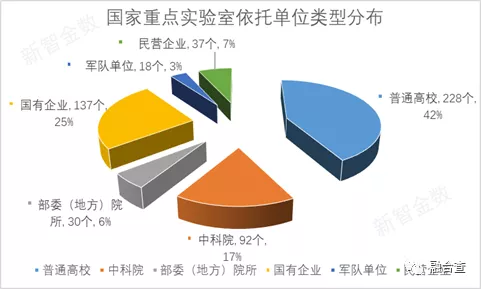

(三)依托單位分布

542個國家重點實驗室的建設依托單位按資產權屬和行政管理有6類,其中普通高校228個占比42%;國有企業137個,占比25%;中科院92個,占比17%;民營企業37個,占比7%;部委(地方)院所30個,占比6%;軍隊單位18個,占比3%。

略作分析如下:

一是優化國家重點實驗室依托單位構成及比例,使之匹配當前我國科技創新力量現實結構,更為重要的是要起到適度超前引領國家科技創新力量發展方向以及密切產學研和協調創新分工的戰略作用。

二是比對國家重點實驗室2020年規劃數量,增量主要是企業類和省部共建類國家重點實驗室。因此,在國家重點實驗室總盤子中,中科院目前占比17%;在學科重點實驗室(含軍民共建類和港澳類)盤子中,中科院有83個,占比28%;而6個國家研究中心,中科院有3個,占比50%。國家對中科院的戰略定位和中科院的戰略重心可見一斑。

三是普通高校有228個,占比42%(如果將軍隊高校、中國科技大學統計在內,則占比達44%),幾乎半壁江山。2015年底,國務院提出“雙一流”建設總體方案,2019年底教育部正式“取消”985/211,統籌為“雙一流”,要求建設過程動態監測,有進有出。目前“雙一流”建設全面啟動,各地都把“雙一流”高校建設擺在突出位置,應當說兩者建設總體同向,但人力、財力、物力、精力總是有限的,高校投入大量資源建設一流學科研究中心,相當數量的國家重點實驗室力量會被抽走,急需國家從頂層特別是評價工作方面加強兩者建設的協調配合,以高校建設總體效益最大化為目標,減少掣肘和成本。

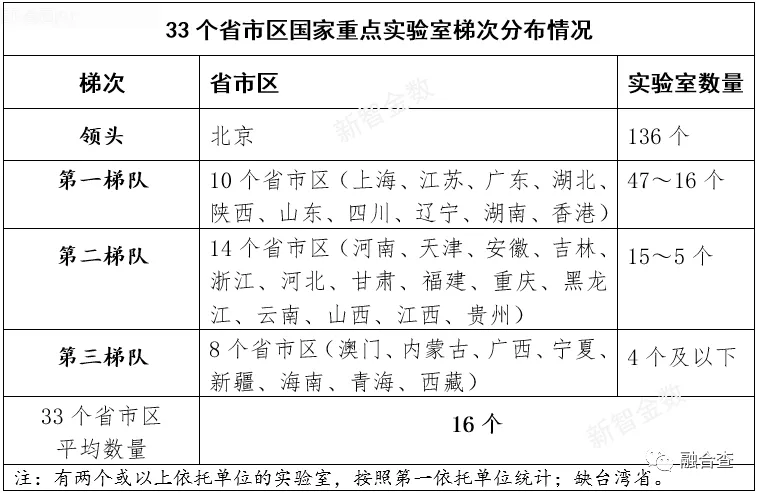

二、33個省市區布局

布局情況如下3個圖表所示:

初步梳理如下表:

以上是國家重點實驗室全國布局的基本盤,結合這個基本盤可以思考許多科技戰略性問題,比如預測第5個國家綜合性科學中心候選可能等。截至2020年3月,國家先后批準建設了四大綜合性國家科學中心:上海張江、合肥、北京懷柔、深圳。第5個中心候選名單應當包括江蘇(南京)、湖北(武漢)等,但從推動區域協調發展特別是科技協調發展,發揮輻射帶動作用來看,第5個最可能布局的是四川或陜西。具體到四川和陜西,四川有國家重點實驗室17個,陜西有24個,陜西更占優勢;但同時考慮主要由國家發改委批準建設的“國家重大科技基礎設施”,則在四川綿陽和甘孜藏族自治州等地有9個,而陜西只有2個。當然這個數據和分析還很初步,但還是能夠起到一定的論證支撐作用。

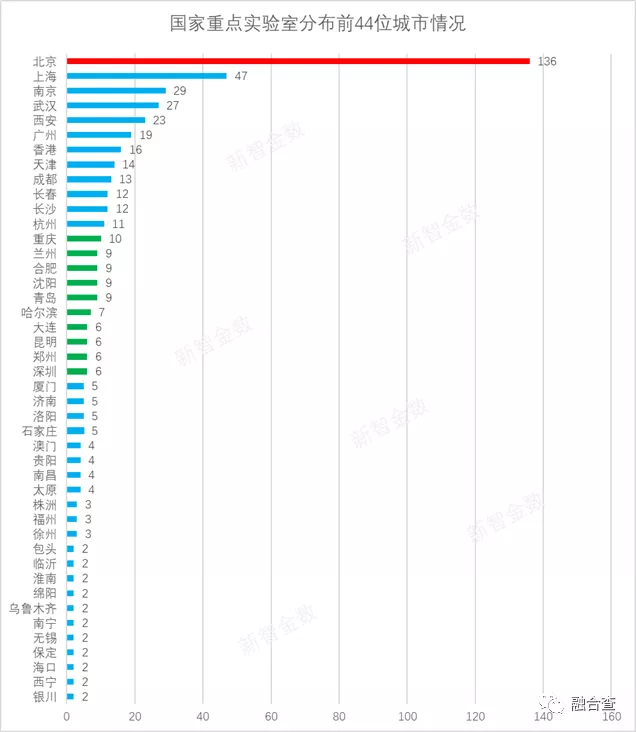

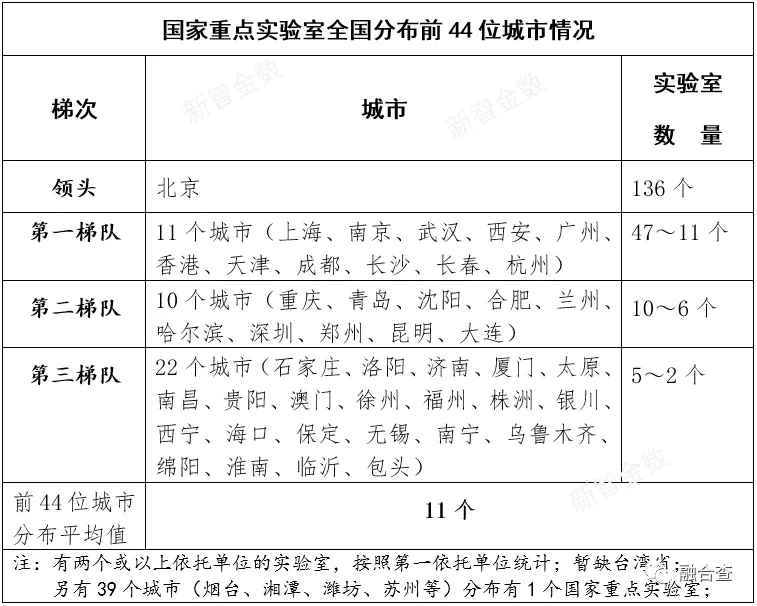

三、全國前44位城市分布

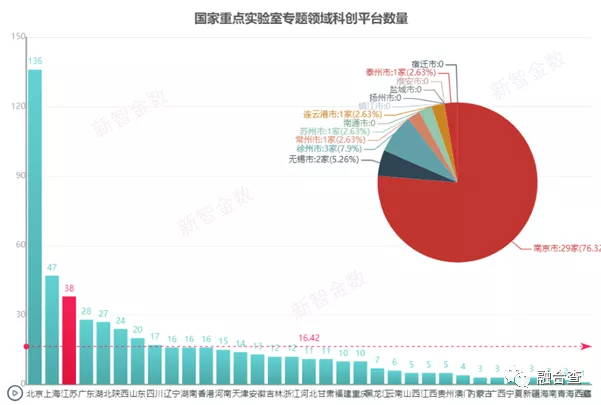

分布情況如下圖表所示:

經梳理有下表:

略作分析如下:

一是542個國家重點實驗室分布在全國83個城市,其中44個城市建有2個以上實驗室,39個城市建有1個實驗室。領頭的北京遙遙領先,第一梯隊11位城市除了上海、天津、香港外,其他8個都是省會城市。

二是省會城市中,前三位分別是南京(29)、武漢(27)、西安(23);省會城市中只有1個的是呼和浩特和拉薩。在國家一級,北京集中了全國國家重點實驗室的25%;而在省一級,大部分情況下集中度則更高,以前三位的省會城市為例,南京集中了江蘇省的76%,武漢集中了湖北的100%,西安集中了陜西的96%。當然也有少量例外,如濟南只集中了山東省的25%。

三是全國5個計劃單列市分布情況:青島9個、大連6個、深圳6個、廈門5個、寧波0個。前4個各有特點,青島不僅數量最多,而且建有全國唯一的試點國家實驗室,地位突出;大連有1個國家實驗室(籌)和5個學科國家重點實驗室,實力雄厚;深圳2019年被批準建設國家第4個綜合性科學中心,在以國家重點實驗室為代表的基礎性研究領域肯定要更上一層樓;廈門有3個學科類,企業類和省部共建類各1個,城市排名第23,且布局平衡;寧波是沿海城市,人口821萬,2019年GDP為11985億元,全國城市GDP排名第13,浙江排名第2,但卻沒有布局,這與寧波城市地位不相稱。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414