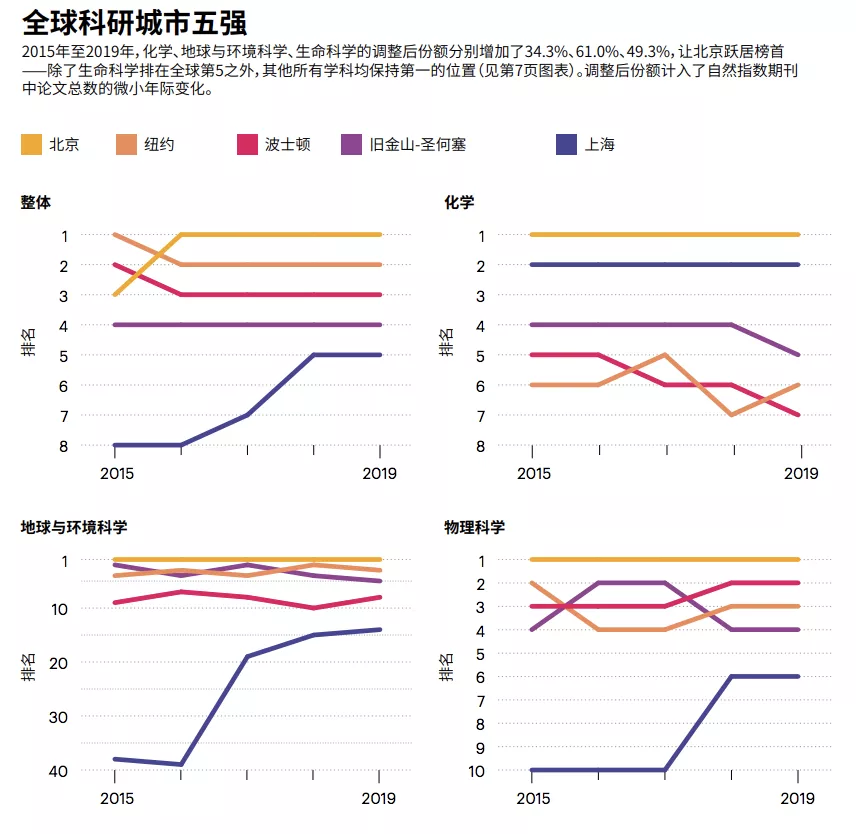

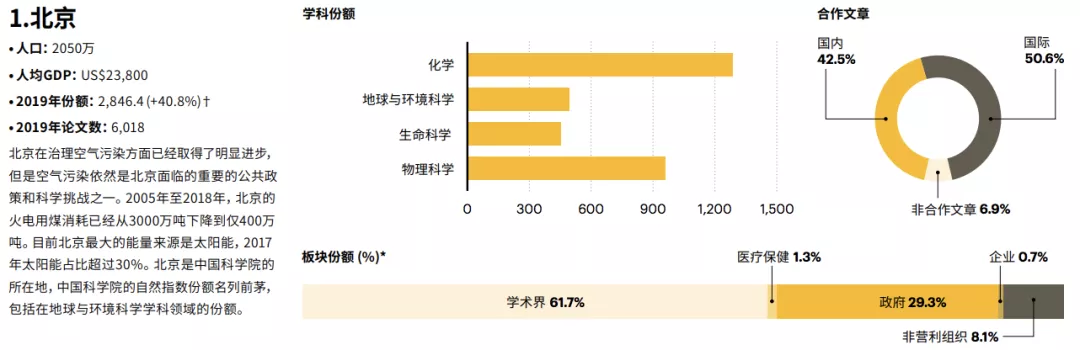

北京集中了充裕的科研經費與人才力量,穩居全球科研城市榜榜首。

五年前,朱東強從南京搬到了北京。之后他仍與前同事一起申請基金,每年夏季南下一千公里,與人在茶室探討研究思路。

朱東強曾是南京大學的環境化學教授,南京大學也是世界上地球與環境科學實力最強的研究機構之一。不過,北京大學的城市與環境學院吸引了朱東強,這里資源豐富、頂尖科學家云集、地處首都,還有一份終身教授的職位。

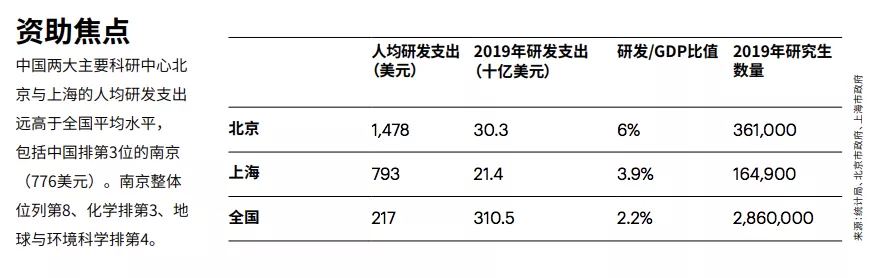

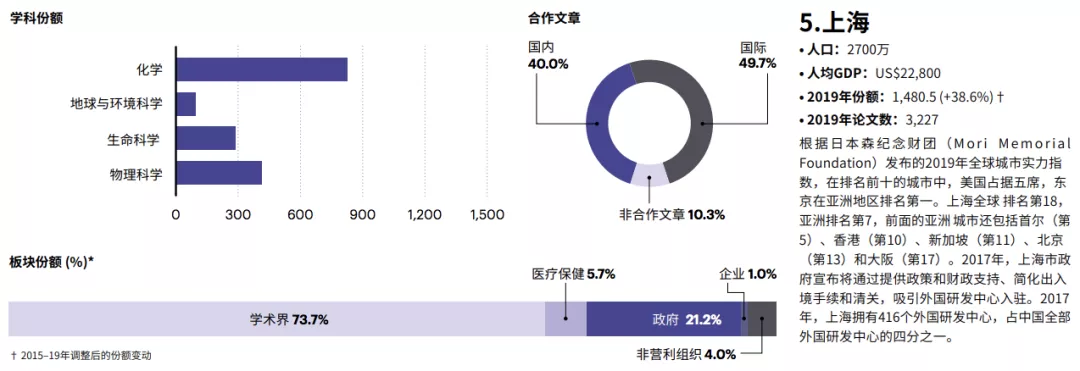

來到北京的朱東強置身于中國的科研中心。自然指數根據一群獨立科研人員遴選的82本高質量期刊中的論文產出進行全球科研城排名,北京在這份榜單中位居首位,上海排名第五。北京和上海通過科研人員之間的合作,成為了自然指數中最高產的合作城市對。2019年,兩座城市的雙邊合作得分(合著論文的累計份額)比第二名的紐約和波士頓還高 50%。

北京資源聚集

北京作為中國的政治與文化之都已有至少600年的歷史,北京對當代科研的主導作用得益于中央統一規劃:審慎地集中部署資助經費、科研機構、研究人員,以及大科學裝置等科研設施,如北京正負電子對撞機,以及由北京的國家天文臺負責運行、坐落于1900公里之外貴州省的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)。

北京航空航天大學的“月宮一號”實驗室模擬月球環境。

中國科學院(CAS)文獻情報中心高級研究員楊立英將中國科研資源集中在北京、上海、南京這三大科研城市的做法,與西方國家科研資源更為分散的現象進行了對比,后者的科研熱點地區傾向于隨時間而改變。

2017 年,中國教育部啟動“雙一流”建設,全國42所頂尖高校入選資助名單。其中,北京占了7所、上海占5所。北京的研發強度——研發投入占國內生產總值(GDP)的比重——為 6%,居全國首位。

科研力量的集中化在北京西北部的海淀區最為明顯。這里匯集了北京大學、清華大學、北京師范大學,以及幾十所中科院研究所。中科院既是國內科研的旗艦標桿,也是自然指數中全球排名第一的科研機構。海淀區被認為擁有北京乃至全國最好的學校,這對于有調動意愿的領先科學家具有強大的吸引力,當然前提是他們能夠承受北京的房價。北京大學和清華大學一些最高產的化學實驗室距離中科院化學研究所只有15分鐘的步行路程。這種距離上的優勢催生了同樣位于海淀區的中關村科技園——谷歌、微軟 、IBM、索尼、英特爾、摩托羅拉、愛立信等跨國企業都在此設有研發中心。

除了中關村科技園,北京市還建設了其他多個科學城區。最有名的當屬中科院與北京市政府共同打造的懷柔科學城。整個科學城占地100.9平方公里。中國科學院大學主校區和許多中科院研究所分支機構都坐落于此。截至2019年底,懷柔科學城已16個大科學裝置,如分子材料測試平臺和青藏高原環境監測系統等,這些裝置的總投資達39.4億元。北京市政府在科學城的城市服務配套項目上計劃投資157.5億元(約合22.7億美元)。

中科院院長白春禮在2017年考察懷柔科學城時曾表示,合作的目標是將懷柔科學城塑造成一個世界級樞紐。他說,中科院40%的研究力量、超半數的頂尖研究產出都集中在北京。

北京市昌平區也在計劃建設“未來科學城”。城內將打造由企業引領的科技創新社區,在43.5平方公里的土地上匯集數十家企業的研發中心。

力量之席

中科院的存在度是衡量中國前三大科研城市實力的一個重要指標。中科院110個研究所光北京就占了39所、上海占16所、南京占5所。中科院總部位于北京市中心,靠近中央政府機關以及中共中央所在的中南海,有利于促進中科院與國家最高領導層的溝通。

中科院的科研設施體量大、質量高,吸引著來自國內其他機構的合作伙伴。中科院與其他研究機構的“你來我往”不僅鞏固了北京作為中國科研合作樞紐的地位,也在一定程度上鞏固了上海與南京的地位。《中國科學基金》期刊2019年發表的一項研究(Z. Gao et al. Chin. Sci. Found. 4,363–366; 2019)發現,北京市杰出青年科學家獲得者出現了凈流出——主要來自中科院研究所向北京以外大學的人才流動。榮膺這一獎項的科學家有望獲得國家自然科學基金委員會最高400萬元的研究經費。

這些學者在前單位和現單位之間架起了橋梁。頂尖科學家在不同大學或研究所擁有多個實驗室的現象很普遍,尤其是在他們先前工作過的地方,這不僅能幫助他們的研究生順利畢業,還能幫助前單位爭取到更多的署名權和研究經費。

2016 年,張立新從位于北京的中科院微生物所來到上海的華東理工大學擔任生物反應器工程國家重點實驗室主任。通過線上交流工具以及經常回北京參加學術會議和基金申請的機會,張立新繼續運行著他在中科院微生物所的實驗室,一直到他的學生們于 2020 年初畢業。

● 增強合作

2015年諾貝爾生理學或醫學獎的一半被授予大村智(Satoshi ?mura)與William Campbell,以表彰他們發現了阿維菌素——這種微生物的衍生物可以有效對抗寄生蟲感染和害蟲。一年之后,張立新(如圖)因率領團隊開發出了更高效的阿維菌素合成方法,被授予國家科技進步獎。

張立新在北京中科院微生物研究所的團隊與三家中國公司合作,將阿維菌素的發酵效率提高到了原始菌株的1000 倍。如今,阿維菌素產品在中國大量生產。

來到華東理工大學擔任生物反應器工程國家重點實驗室主任后,對于用微生物合成藥物的研究,張立新一如既往地注重合作。今年,張立新的實驗室利用生物傳感和基因組編輯技術開發出了COVID-19 核酸和抗體檢測試劑盒,目前正向美國和歐洲出口。

張立新在中科院微生物所的實驗室與他在華東理工大學的實驗室相互合作,共同在頂尖期刊上發表了幾十篇合著論文。“北京不愧為[中國的]科研重地,有經費資源和其他機會,而上海的政策非常靈活,商業環境很友好,”張立新說,“我經常鼓勵國外回來的人先在北京扎根,再搬到其他城市去。”

北京和上海的許多科研機構聲譽卓越,意味著中國最優秀的研究人員都會來此進修,待學成之后再回到自己的家鄉擔任學術職務。上海復旦大學科學政策教授唐莉說,青年科學家邀請曾經的博士生導師合著論文的傳統,即使只是一種禮節,也幫助延續了北京和上海在科研產出上的主導地位。她還指出,中國的大科學項目經常要求多個實驗室聯合申請,這也推動了跨城市合作,尤其是北京、上海和國內其他科研中心城市。

海歸助力

北京、上海、南京一直是中國留學歸國科研人才的首選目的地。根據上海交通大學國際與公共事務學院研究員史東波的一項研究,歸國科學家帶動了這些科研中心的跨城市合作。這項尚待發表的研究還發現,在經過最多三年的過渡期后,大部分在2015年底前回國的青年人才都實現了比在國外更高的產出。國際合作穩中有進,國內合作大舉發力。史東波說:“他們就像是連接國外同事、自己的實驗室、國內同事的紐帶。”

● 界面科學家

朱東強(如圖)用20多年的時間研究黏土等不同吸附材料的表面性能如何與環境污染物相互作用。朱東強目前是一名環境化學教授,在2012 年成為中國國家杰出青年科學基金獲得者,這也是中國自然科學的最高榮譽之一。

朱東強2005 年加入南京大學,主要與校內同事展開合作。2015年,朱東強來到北京大學,并延續著他與南京大學的合作關系。舉例來說,朱東強與南京大學的同事合作開發了一種名為有序介孔碳的材料,這種材料經過氧化后可以高效去除水中的液態鹽污染物。

朱東強在北京大學也積極參與研究項目,加深對全球碳循環的理解。他對表面界面反應作用的研究為此提供了一種微觀視角。

“我堅持跟著自己的興趣做研究,” 他說,“你需要與許多有專門知識和新奇想法的人合作,來探索這些新興領域。”

中美張力

除了這些合作之外,自然指數采訪的所有研究人員都表示,他們擔心中美之間的緊張關系會造成影響,包括對有軍方聯系的中國機構的科研人員延長簽證禁令。疫情帶來的旅行限制和封鎖措施可能會成為一個臨界點,讓跨太平洋合作被迫中斷。

唐莉認為,中國應該拿出更多政策和經費來鼓勵國內外合作。不過,從自然指數的產出數據來看,北京研究機構的國內合作,無論是同城還是異地,都比與美國機構的合作更高產。在北京2019年排名前十的國際合作伙伴中,北京與七位美國合作伙伴平均分別合著了80篇收錄在自然指數中的論文,而與同城的前十位合作伙伴則是分別合著了287篇論文。北京作為自然指數排名第一的科研城市,其地位在短時間內似乎難以被撼動。

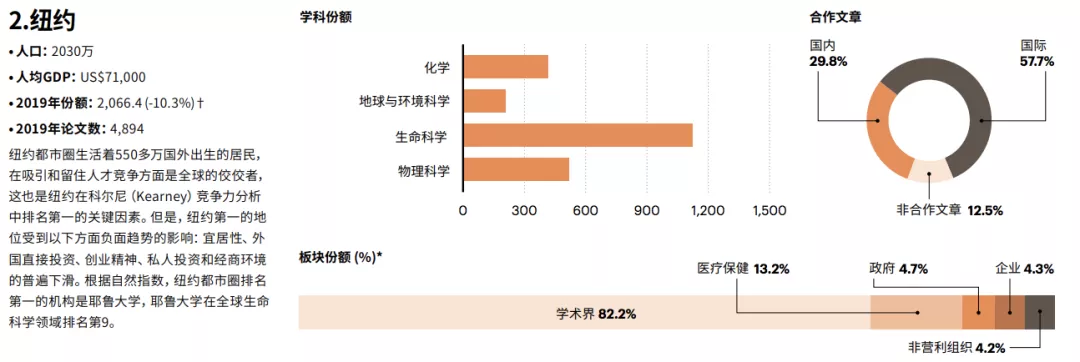

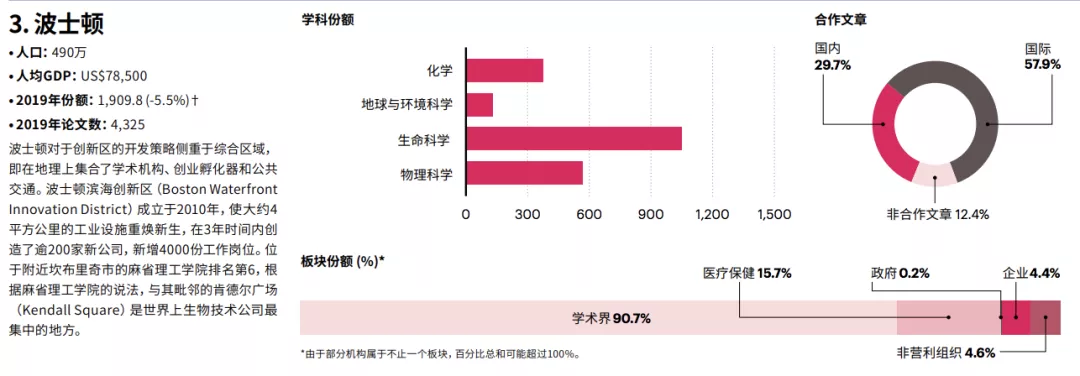

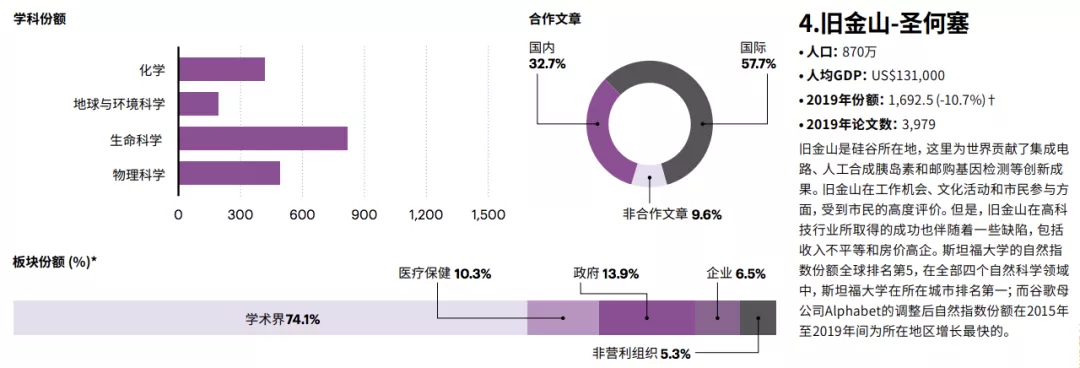

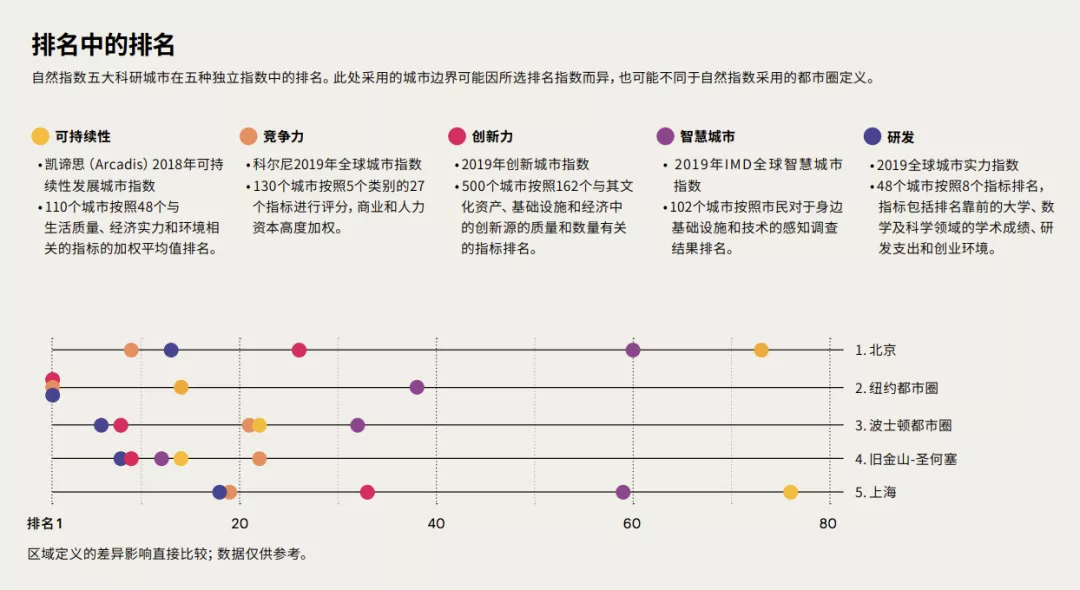

2020自然指數 Top 5 全球科研城市概覽

評估世界熱點科研城市的成功。

數據分析:Bo Wu。信息化圖示:Tanner Maxwell。

賈鶴鵬是常駐中國蘇州的一名自由職業科學作家。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414