核電站核島設備冷卻水系統為核島各種安全及非安全相關系統提供冷卻水,在含放射性流體設備和最終熱阱之間提供了一個可進行監督的中間屏障,是核電站正常運行的必要系統。該系統中各種熱交換器一旦發生污垢沉積或堵塞就會嚴重降低換熱效率,材料腐蝕則可能導致設備泄漏,破壞屏障甚至導致停堆。對設備冷卻水進行化學處理及按照一定標準控制水質是防止系統發生腐蝕和污垢沉積的重要措施,必須予以高度重視。

自1951年美國試驗增殖堆1號(EBR-1)首次利用核能發電、1991年我國首座核電站(秦山核電站)建成投運以來,國內外核電站的設備冷卻水系統已經積累了多年的運行經驗,通過對已投運設備冷卻水系統的化學處理方式和水質控制標準進行整理歸納、分析不足并借鑒經驗,可以指導核島設備冷卻水化學運行方式的優化與革新。

核島設備冷卻水系統的概況及材料腐蝕特點分析

以國內某核電站核島設備冷卻水系統為例,來分析核島設備冷卻水系統的結構特點。

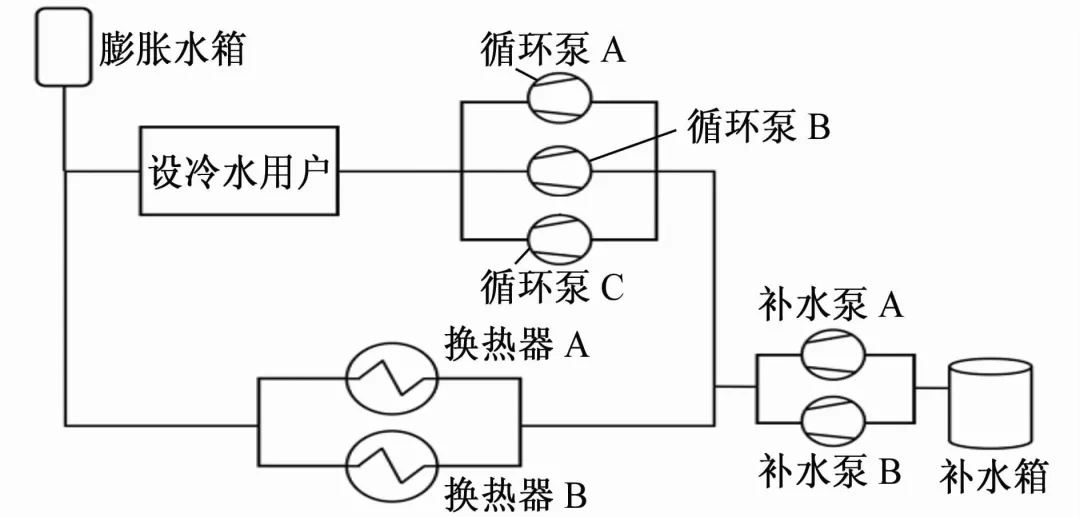

圖1 國內某核電站核島設備冷卻水系統運行示意圖

如圖1所示,系統采用除鹽水作為循環水,總水量80m3。該系統需要冷卻的對象有屏蔽冷卻水系統、熱工過程測量系統、液體廢物處理系統等,同時還為反應堆壓力容器支承冷卻系統、余熱排出系統等提供補水。冷卻水系統從需冷卻對象側吸收熱量升溫至50~59℃,再通過廠用水系統帶走熱量。

核島設備冷卻水系統中涉及的材料牌號眾多,總體可以歸納為三類:碳鋼、不銹鋼和銅。系統內管道主要為碳鋼(包括20號鋼、Q235B鋼、Q345B鋼等),不銹鋼和銅主要用于換熱面。由于這三類材料發生的腐蝕類型不同,其防腐蝕要求和最佳水質條件也不一致,這就對核島設備冷卻水系統的化學處理提出了更高要求。

EPRI推薦的核島設備冷卻水系統的化學處理方法及水質控制標準

核島設備冷卻水系統屬于核電站閉式冷卻水系統之一,美國電力研究院(EPRI)閉式冷卻水化學導則《Closed Cooling Water Chemistry Guideline》(以下簡稱導則)中對于核電站閉式冷卻水系統化學運行過程給出了比較全面的建議。下面主要從防腐蝕角度分析總結導則對于閉式冷卻水系統化學處理方式和水質控制指標的建議。

01. 化學處理方式

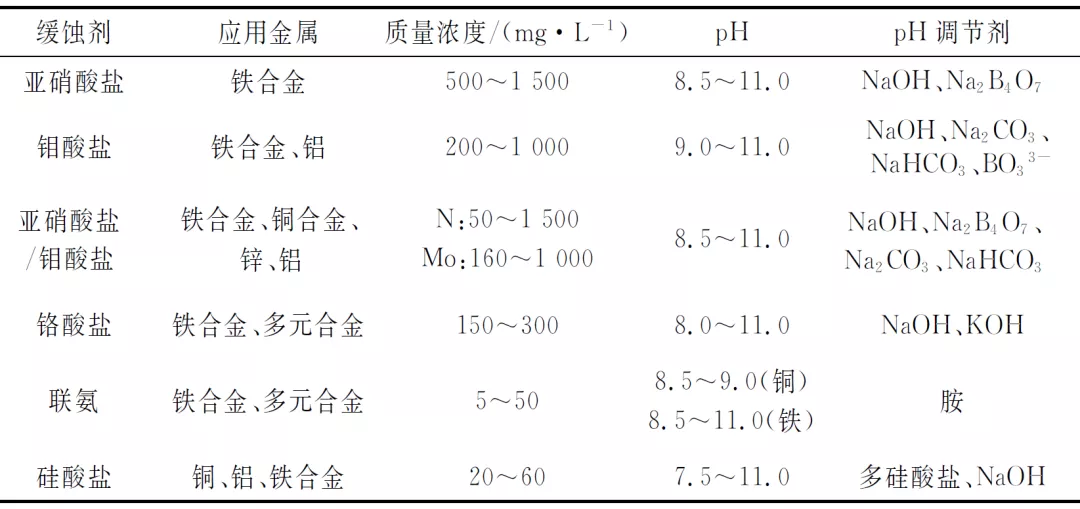

對于核電站閉式冷卻水系統,導則推薦添加緩蝕劑和純水處理兩種方法。其中緩蝕劑的種類包括亞硝酸鹽、鉬酸鹽、亞硝酸鹽/鉬酸鹽復配、鉻酸鹽、聯氨和硅酸鹽等,加入量如下表所示。緩蝕劑有其最佳pH范圍,故需采用pH調節劑調節冷卻水pH。

表1 導則推薦的緩蝕劑類型及其加入量

當系統中有銅質設備時,還需添加銅緩蝕劑,包括甲苯基三唑(TTA)、苯并三唑(BZT/BTA)、2-巰基苯并噻唑(MBT),推薦銅緩蝕劑的加入量為10~100mg/L,運行環境pH為8.5~11.0。

閉式冷卻水系統也可以通過水質凈化的方式減緩材料發生腐蝕,水質控制指標如下:電導率≤2 μS/cm,Cl-≤50 μg/L ,F-≤50 μg/L ,SO42-≤50 μg/L,溶解氧≤200 μg/L(含銅系統≤100 μg/L)。

02. 水質控制標準

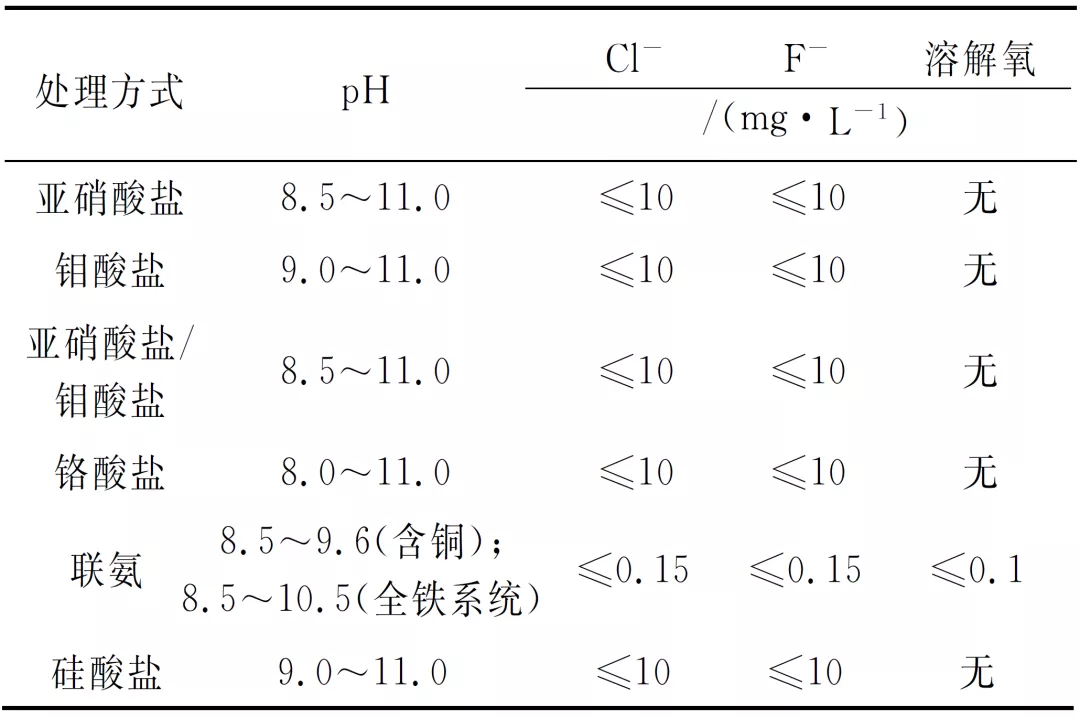

在投加各種緩蝕劑進行水質處理的運行工況條件下,閉式冷卻水的水質指標匯總于下表。

表2 閉式冷卻水在添加各種緩蝕劑工況條件下運行時的水質控制指標

循環水中銅、鐵濃度不是控制指標,僅作為診斷型指標,測試后對其變化趨勢進行評估。

國內核電站核島設備冷卻水系統的化學處理方式及水質控制標準

01. 化學處理方式

國內核電站核島設備冷卻水系統內添加藥劑的主要目的是控制材料腐蝕,均采用除鹽水加緩蝕劑的處理方式,沒有添加殺菌劑。根據緩蝕劑的類型可分成三個階段:

第一階段使用鉻酸鹽處理

僅有浙江某核電廠曾使用該方法(鉻酸鉀150~300mg/L),該廠已于2018年更換加藥方式為亞硝酸鹽+磷酸鹽。

第二階段使用磷酸鹽處理

已商運及在建的CPR1000及CPR1000+機組、廣東某核電廠、江蘇某核電廠等均采用此方法(磷酸三鈉100~500mg/kg,pH值控制在11.0~11.5,加BTA 50mg/L防止銅腐蝕)。

第三階段使用亞硝酸鹽、鉬酸鹽處理

浙江某核電廠的核島設備冷卻水系統原設計為磷酸鹽處理,在2007年以后逐漸改為N8338緩蝕劑(成分為亞硝酸鈉10%~30%、NaOH 0.1%~1%、TTA 1%~5%);浙江某AP1000核電廠采用亞硝酸鹽+鉬酸鈉+TTA的鉬系復合緩蝕劑;山東某AP1000核電廠使用鉬酸鹽+TTA,NaOH控制pH。

02. 國內核電站核島設備冷卻水水質控制標準

核電站核島設備冷卻水系統的用戶有很多與核安全相關,在核島熱交換器和外界之間形成屏障,防止放射性流體泄漏到外界,因此在核電站的幾種閉式冷卻水系統中,核島設備冷卻水系統的化學監督要求最為嚴格,國內各核電站核島設備冷卻水系統水質控制參數都比EPRI導則中推薦的閉式循環水水質控制指標更嚴格。

國內核電站核島設備冷卻水系統中加入的緩蝕劑不同,運行時水質控制標準也不相同。在各項水質控制指標中,pH控制要求與加入緩蝕劑的種類有關,控制pH是為了最有效地發揮緩蝕劑的緩蝕效果。

根據調研結果,對加入磷酸鹽、亞硝酸鹽和鉬酸鹽的四個核電廠水質控制指標期望值進行對比,從對比結果可以看出,隨著緩蝕劑加入類型的更替,水質控制指標中侵蝕性離子(Cl-?F-)濃度上限等限制逐漸放寬;Fe?Cu指標放寬。

核電站核島設備冷卻水系統現有化學處理方式的不足

01. 鉻酸鉀處理法存在的不足

雖然使用鉻酸鉀處理后核島設備冷卻水系統整體的緩蝕效果比較滿意,但是鉻酸鹽有劇毒,根據《危險化學品目錄(2015版)》,鉻酸鉀為危險化學品;根據化學品安全技術說明書(CAS 7789-00-6),鉻酸鉀吸入可致癌,對水生生物極毒,會對水生環境產生長期不良影響。在藥劑的配置和加藥過程中,操作人員會直接接觸藥品,這會對現場操作人員和維修人員造成職業健康隱患。因此,加入鉻酸鉀的處理方式已經不再使用。

02. 磷酸鹽處理法存在的不足

磷酸鹽處理方法是通過磷酸三鈉的堿性使系統維持在高pH條件下運行,通過系統的溶解氧而使鋼鐵自然鈍化,在材料的表面形成完整的氧化膜,從而起到減輕腐蝕的作用,日常運行分析監測結果顯示,磷酸鹽緩蝕效果不理想,系統中的總鐵量不斷上升,鐵離子含量在一個月內就已超過限值(1mg/L),濁度也隨之上升,必須通過換水來降低結垢的傾向。

浙江某核電廠、廣東某核電廠3、4號機組、福建某核電廠1號機的常規島閉式冷卻水系統也使用磷酸鹽水處理工藝,均在投運初期出現懸浮物及鐵銅含量超標的問題,這也說明磷酸鹽處理工藝未能有效控制系統設備及管道的腐蝕,腐蝕產物在運行階段不斷產生,造成每次換水加藥一段時間后系統內水質不合格。

此外,磷酸鹽易水解,水解后緩蝕性能減弱;易滋生菌藻;排放易超標。

03. 亞硝酸鹽及鉬酸鹽處理法存在的不足

亞硝酸鹽是一種氧化型緩蝕劑,它可以在金屬表面形成鈍化膜,鈍化膜主要成分是γ-Fe2O3,從而起到緩蝕作用,鈍化過程總反應式為:

4Fe+3NO2-+3H+→2γ-Fe2O3 +NH3 +N2

由于其鈍化過程會產生NH3,而銅管可能發生氨腐蝕:

Cu+4NH3 → [Cu(NH3)4]2++2e-

因此亞硝酸鹽對于銅材料有潛在的侵害風險。

2009年浙江某核電廠核島設備冷卻水系統通風系統用戶的熱交換器銅管發生漏水現象,經調查原因之一是設冷水中Cl-濃度超標及銅緩蝕劑TTA含量不足。據調查Cl-超標原因是亞硝酸鹽中含有雜質導致。2015年浙江某核電廠核島設備冷卻水出現F-濃度超標(標準為小于150μg/L)的現象,經查是由于冷凝銅管出現漏點,冷媒泄漏進入設備冷卻水導致。添加亞硝酸鹽緩蝕劑的設冷水系統中還有黃銅材質冷卻盤管腐蝕泄漏的報道。

此外,從環保健康的角度講,亞硝酸鹽的生物毒性較強,排放會對環境產生污染;亞硝酸鹽還易滋生微生物,可能導致系統中微生物超標。

山東某核電廠核島設備冷卻水系統基于EPRI的規定,使用鉬酸鈉和TTA作為緩蝕劑,目前在系統調試及運行過程中,整體效果較好,暫時未發現其他問題。鉬酸鹽的主要缺點是成膜較慢、價格稍高。

結束語

根據研究結果,目前使用的化學處理方式及水質控制標準尚不能完全解決設備冷卻水系統中的防腐蝕難題,系統中存在的主要問題如下:

設備冷卻水中鐵含量超標,這說明碳鋼腐蝕及腐蝕產物脫落的問題尚未解決;

設備冷卻水中銅含量超標,系統中銅存在腐蝕現象,而且可能出現腐蝕泄漏的情況,系統中銅腐蝕問題需要引起重視;

目前國內設備冷卻水系統中未有添加殺菌劑的報道,系統微生物生長及微生物腐蝕情況尚不明確,需要引起重視。

綜上,隨著環保要求的日益提升,設備冷卻水系統緩蝕劑向著環保、低毒的方向發展;應重視碳鋼材料腐蝕及腐蝕產物脫落問題,解決冷卻水中鐵超標問題;應重視銅材料腐蝕問題,解決冷卻水中銅超標問題,防止發生腐蝕泄漏;應通過進一步闡明循環水中水質指標變化對各種材料腐蝕影響,科學設定水質控制指標的限值,減輕化學運行人員工作負擔;目前核電站設備冷卻水系統對于微生物生長繁殖情況關注較少,雖然設冷水系統中使用除鹽水,可能引發微生物繁殖的雜質離子較少,但是在系統添加緩蝕劑后,需要對其是否會引發微生物繁殖進行重新評估。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5741