2022年是新一屆國家級教學成果獎評選的年份,各大高校均在摩拳擦掌,向“最高獎”沖擊。

5月17日,國家級教學成果獎“擴容”的消息,更是引爆了高校“朋友圈”,人社部在《關于2022年第一批評比達標表彰項目的公示》中提到,教育部國家級教學成果獎,評選名額由1356項調整為2000項。評選名額的增加,不僅契合了“以本為本”“四個回歸”的理念,也提升了高校教師參評的決心和信心。

1993年,南開大學數學研究所(今“陳省身數學研究所”)陳省身教授主持的“首創開放型的高層次數學人才培育基地”獲國家級教學成果獎榮譽獎,這是該獎項唯一一次設立榮譽獎,以此表彰陳省身教授對數學領域人才培養作出的杰出貢獻;緊接著1997年,南開大學吳大任教授領銜的“空間解析幾何引論(教材)”獲國家級教學成果獎二等獎;此后歷屆國家級教學成果獎評選,南開大學顧沛教授主持的數學教改項目均有所獲。南開大學數學學科在第四輪學科評估中獲評A,表現相當出彩,而教學成果便是高校學科實力的直觀標識,國家級教學成果獎見證了南開大學數學走過的輝煌歷程。

教育評價事關教育的發展方向,新一輪學科評估中,最為突出的就是進一步強化人才培養的核心地位,強調發揮教學在人才培養中的基礎性作用。國家級教學成果獎(包含基礎教育、職業教育和高等教育,下文特指高等教育),是我國教育領域的最高獎項,也是學科評估的重要指標之一,每4年評選一次,其難度不亞于國家“三大獎”。高績(ID:gjdata)特別統計了國家級教學成果獎的相關信息,供讀者參考。

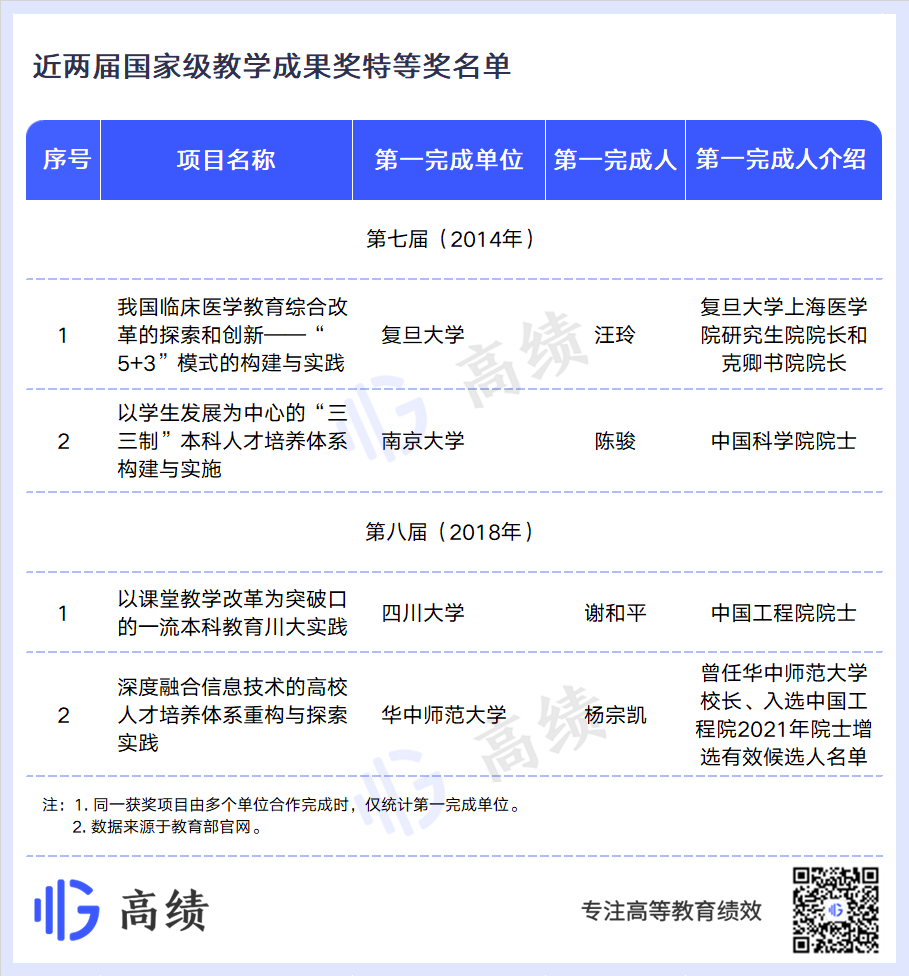

獲特等獎者,院士占一半

除陳省身教授獲得的榮譽獎屬特例外,國家級教學成果獎共分為特等獎、一等獎和二等獎,其中,特等獎由國務院批準,一、二等獎項目由教育部批準。特等獎是國家級教學成果獎中最有分量的獎項,競爭異常激烈。第一屆(1989年)至第八屆(2018年)共53所高校獲特等獎68項,數量最多的為清華大學(5項),北京大學、復旦大學、南京大學和四川大學均獲3項,蘭州大學、西安交通大學和新疆大學均2項;另有14所“雙非”高校各獲特等獎1項,如渤海大學、河北大學、河北農業大學、河南牧業經濟學院、黑龍江大學、湖南科技學院、山東農業大學等。

除首屆特征不明顯外,第二屆至第八屆特等獎項目中,由院士領銜的占了一半,值得一提的是,第五屆(2005年)特等獎中,北京理工大學“大學生電子設計競賽的開展與學術創新能力的培養”的第一完成人王越院士還是中國科學院和中國工程院的“雙院士”。

最近兩屆的特等獎被四川大學、華中師范大學、南京大學和復旦大學斬獲。四川大學、華中師范大學和南京大學獲獎項目為本校獨立完成。復旦大學獲獎項目是上海高校通力合作的結果,復旦大學聯合上海交通大學、同濟大學、上海中醫藥大學和海軍軍醫大學歷時10余年的探索,針對醫學人才培養模式瓶頸問題所進行的創新,如今該模式被國內多所高校采納并實行。

在近兩屆獲特等獎的高校中,華中師范大學是唯一一所211高校。華中師范大學在教育技術學科發揮主干牽引作用下,進行人才培養方式改革。

在信息化教改領域,華中師范大學早在2012年就獲批為教育部首批信息化試點高校,并且形成新的優勢學科群,建立了教育技術學的博士點,獲得了教育信息科學與技術博士學位授予權。同時,華中師范大學擁有眾多與此相關的科研平臺作為支撐。國家數字化學習工程技術研究中心,是國內唯一一個教育信息化領域的國家級工程技術研究中心;今年正式納入國家工程研究中心新序列管理名單的教育大數據應用技術國家工程實驗室,建成了國際領先的教育大數據自主創新平臺;此外還有教育部教育信息技術工程研究中心、教育部教育信息化戰略研究基地(華中)、教育信息化協同創新中心等國家級科研平臺。在終端服務上,積極開展信息化條件下的云端一體化教室研究和建設,先后建成一批云端一體化教室,實現了富媒體內容呈現。

圖源:華中師范大學官方公眾號

在教師隊伍的打造上,華中師范大學連續4年每年組織20名種子教師赴美國紐約州立大學奧斯威戈分校進行信息技術與學科知識及教學方法三融合的高階培訓,選拔赴美國研修的種子教師已成為各學院開展信息化環境下教學改革的骨干與中堅。自2014年起,每年開展教學創新獎評比活動,專門設立重獎,重點關注信息化環境下教師的教學效果;首創并連續舉辦四屆“教學節”品牌活動,包括教學公開課、教育教學改革論壇等一系列活動;還承辦教育部“互聯網+”與高等教育教學創新研修班等。

與信息化教改同步進行的還有管理部門的調整,2013年,華中師范大學撤銷原網絡與信息服務中心,組建了專門負責信息化工作的唯一實體化職能部門——信息化辦公室,將與信息化工作有關的各項職能全部整合,使得教學與管理的相互配合更加緊密。可以說,多部門、多方面的努力與配合,成就了國家級教學成果獎特等獎的榮譽。

沖擊教育“最高獎”,分類特色發展少不了

在近兩屆獲一、二等獎的高校中,南京大學摘取6項一等獎,可謂低調的實力派,不僅在特等獎上表現亮眼,在一等獎數量上也是全國高校第一;清華大學、華東師范大學、北京大學、北京師范大學、上海交通大學和西北工業大學表現優異;浙江大學是獲二等獎數量最多的高校,共20項;“雙非”高校中,江蘇師范大學、陸軍工程大學、海軍大連艦艇學院和合肥學院均獲2項一等獎,國防大學在二等獎數量上一枝獨秀,共獲得9項。

▲ 上下滑動,可查看全部結果 ▲

江蘇師范大學和合肥學院作為地方高校,在國家級教學成果獎上取得如此成績實屬難得。江蘇師范大學的教改項目集中在語言能力和文科人才培養上,該校擁有教育部語言能力省部共建協同創新中心,是國家語言資源保護和開放、語言信息安全及語言文字事業建設的高級核心智庫,相關成果曾獲中國高校人文社會科學獎一等獎5項,獲國家科技進步獎二等獎2項。

合肥學院在國家級教學成果獎上已連續三屆獲獎:2009年獲國家級教學成果二等獎、2014年和2018年均獲國家級教學成果獎一等獎,刷新地方高校記錄。合肥學院的兩項一等獎成果,均立足自身特色,圍繞應用型高校的教學探索。合肥學院被譽為“中國應用型本科高校第一方陣的‘排頭兵’”,2021年,安徽省教育廳在《關于2020年擬申報設置本科學校的公示》中明確支持合肥學院更名合肥大學,期待合肥學院在更高的層次上推動應用型教育的發展。

圖源:合肥學院官方公眾號

總體來看,獲獎高校多集中在“雙一流”高校,近兩屆共獲獎項646項,占獎項總數的71.46%,“雙一流”高校幾乎包攬了特等獎,還收獲了半數以上的一、二等獎。這一方面反映了“雙一流”高校作為全國高校的引領者,在教育教學改革方面取得了相當的成效;另一方從側面說明高校發展依然存在不均衡的情況,因此,高校立足于現有專業、學科發展狀況和整體辦學水平,結合自身發展定位和人才培養目標,從教學成果生成的內在機理和規律中培育特色教學成果,分類特色發展,是成果獲獎的另一種培育建設路徑。

如在歷屆獲獎名單中,體育教改項目多被體育院校斬獲,北京體育大學獲7項國家級教學成果獎(不區分獎項等級),居體育教改項目高校第一。對于非體育院校而言,要想在體育教改國家級教學成果獎上有所收獲則要充分發揮自身的特色。2014年,云南師范大學和云南民族大學的“西南邊疆少數民族傳統體育文化教育傳承體系構建與人才培養實踐”項目獲國家級教學成果獎一等獎。兩校利用地方性民族體育文化資源,將民族體育文化資源課程化,創新民族體育文化傳承與人才培養相輔相成的教育教學改革思路。

校企合作改革教學,大有可為

歷屆教學成果獎獲獎項目中,大多為高校獨立完成。如近兩屆100項一等獎中,高校合作完成的僅14項,并且幾乎全是“雙一流”高校強強聯合獲獎,高校與政府、科研院所、企業、社會組織等機構協同創新驅動并不明顯。

黨的十九大報告指出,“深化產教融合、校企合作”。在教學改革方面,聯合各相關機構的資源和優勢,打破高校與企業間的人才培養“邊界”,協同創新、合作研究,產出高水平和有特色的教學成果,為新舊動能的轉換提供人才支撐,成為不少高校思考和探索的方向。隨著評獎競爭的日益激烈,國家級教學成果獎獨立申報獲獎的難度將增大,協同創新研究和聯合申報是提高獲獎率的重要路徑之一。

教學成果從實踐中來,到實踐中去

優秀教學成果的生成有其自身的規律,花費時間久、投入資源多是最基本的因素。眾所周知,要想問鼎國家級教學成果獎,首先必須提前一年獲得省級、部級教學成果獎的特等獎或者一等獎,要獲得省級教學成果獎,又必須提前1-2年獲得校級成果獎的特等獎或者一等獎。并且近兩屆評獎申報都明確規定“成果應經過2年以上教育教學實踐檢驗”“特等獎和一等獎的成果一般應經過不低于4年的教育教學實踐檢驗”,這表明實踐檢驗期是評獎的一個重要評價維度。

2018年,電子科技大學數學科學學院、國家級教學名師黃廷祝教授主持的教改項目“改革工科數學教育模式,全過程培養學生實踐與創新能力”獲得了國家級教學成果獎一等獎,這是當年高校數學領域唯一的一等獎。該成果的醞釀始于20世紀90年代,1996年數學科學學院就獲批為“國家工科數學課程教學基地”,開展工科數學實驗和實踐,重視學生思辨和數學語言表達的能力培養。可謂幾十年磨一劍,取得如此成績是該校一代代教師的一次大接力。

國家級教學成果獎從1989年創辦至今,共有3,871項教學成果產出,涌現出眾多優秀的教師團隊及優秀成果。如“人民英雄”國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士、天津中醫藥大學張伯禮教授聯合黑龍江中醫藥大學、上海中醫藥大學、安徽中醫藥大學等20所醫藥類高校完成的“以標準引領全球中醫藥教育——中醫藥教育標準的創建與實踐”獲2018年國家級教學成果獎一等獎,該成果規模之大,參與教師人數之多,實為罕見。

2月,教育部聯合多部門發布《關于深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見》提到,加大力度推進教育教學改革,積極探索新時代教育教學方法,不斷提升教書育人本領……培育一批教育理念先進、熱愛教學的教學名師和教學帶頭人。在高校創建“雙一流”過程中,教育教學成果將擺在重要位置。

參考來源

[1] 中華人民共和國教育部官網.強化人才培養中心地位 堅決破除“五唯”頑疾-教育部將啟動第五輪學科評估工作 http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202011/t20201104_498146.html

[2]中華人民共和國人力資源和社會保障部官網.關于2022年第一批評比達標表彰項目的公示 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/rdzt/bzjl/cxgs/202205/t20220517_448528.html

[3]復旦大學官網.【中國教育報】讓醫學教育改革破繭成蝶 ——記國家級教學成果特等獎、復旦大學等單位“5+3”臨床醫學人才培養模式 http://fdpg.fudan.edu.cn/6c/25/c14659a158757/page.html

[4]華中師范大學國家數字化學習工程技術研究中心.中心簡介 http://nercel.ccnu.edu.cn/gywm/zxjj.html

[5]華中師范大學官網.科學研究.重點科研機構 http://www.ccnu.edu.cn/kxyj/zdkyjg.html

[6]華中師范大學官網.以信息技術創新教學——華中師范大學的探索 http://jxj.ccnu.edu.cn/info/1017/2434.html

[7]華中師范大學官網.信息化辦公室簡介 http://nisc.ccnu.edu.cn/bmgk/dwjj.html

[8]江蘇師范大學官網.語言能力協同創新中心 http://yynl.jsnu.edu.cn/zxjj/list.html

[9]梁偉,毛常明,陳克正.高校體育教學改革特征與路徑探索——基于歷屆國家級教學成果獎的實證分析[J].中國高教研究,2021(05):86-91.DOI:10.16298/j.cnki.1004-3667.2021.05.12.

[10]電子科技大學官網.數學科學學院.學院簡介 https://www.math.uestc.edu.cn/xygk/xyjj.htm

[11]何玲,魏銀霞,黃乃祝. 國家級教學成果獎評選政策分析與調適[J]. 高教發展與評估,2020,36(1):104-113. DOI:10.3963/j.issn.1672-8742.2020.01.011.

[12]喬著生.評選普通高校優秀教學成果[C].張保慶,主編.中國教育年鑒(1994)[M].北京:人民教育出版社,1995.

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414